أمَّا الأدلّة من السنة على أنَّ المصائبَ عُقوبات على الذنوب فكثيرة، لعلَّ من أجمعِها حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَقبَلَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشرَ المهاجرين خَمسٌ إذا ابتُليتم بِهنَّ وأعوذُ بالله أن تُدركوهن، لم تظهر الفاحشةُ في قوم قَطُّ حتى يُعلنوا بها إلا فَشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسِّنينَ وشدَّة المؤونة وجَور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القَطْرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمطَروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)[12]. ففي هذا الحديث تفصيل لما سبق في الآيات الكريمات من الترابط بين الذنوب والمصائب، وفيه دلالة صريحة على دخول المؤمنين في قاعدة العقوبة بالمصائب وأن ذلك يكون بسبب ارتكاب الذنوب أو التفريط في الفرائض[13].

يسوغ عند المصيبة العامة تذكير الناس بأن ما أصابهم قد يكون عقوبة، ليتفقدوا أحوالهم مع الله، وليس في هذا غضاضة على المؤمنين ولا قدح في أعيانهم

وعلى ضوء هذا التفصيل، يمكن القول إنه تسوغ مواجهة المصاب باحتمال كون المصيبة عقوبة، وضرورة تفقُّد نفسه، والمبادرة بالتوبة في حالين:

1- أن يَتَّهم المصابُ نفسَه، فهذا مُقتضى العبودية لله والخشية منه، ومن هذا الباب ما وَرَدَ عن بعض السلف من تنزيل بعضِ نصوص العقوبات الدُّنيوية على أنفسهم، وأنَّ ما أصابهم إنَّما هو عقوبٌة على ذنوبهم، حتى رُوي عن بعضهم: «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، وما رُفع إلا بتوبة»، حتى قال بعضهم: «إنّي لأعصي الله فأعرفُ ذلك في خُلُق امرأتي ودابّتي»، فكلُّ هذا خارج مخرج اتهام النفس، والتواضع لله، والاعتراف بالتقصير في حقِّه، لا أنَّ لديه علمًا عن الله أنَّه عُوقب بهذه المصيبة على وجه الخصوص، إذ القطعُ بتعيين العقوبات لا سبيل له إلا بوحي. وهو نظير ما جاء عن بعضهم من الخوف على نفسه من النفاق ونحوه[14].

2- أن تكون المواجهة خطابًا عامًا على مصيبة عامة، من باب التذكير بأنَّ المصيبة قد تكون عقوبةً وإن لم يجزم بها، ليتفقَّد الناس أنفُسهم وأحوالَهم مع الله، وليس في هذا الربط غضاضةٌ على المؤمنين وقدحٌ في أعيانهم، فالخطاب العام لا يلزم جميع أفراد المخاطبين، بل ولا أكثرهم، وعلى هذا يُفهم ما ورد من مواعظ بعض السلف عند حُلول المصائب، كما روي أن المدينة زُلزلت على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: «أيُّها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم! لئن عادت لا أُساكنكم فيها»[15].

إشكالات حول تعلق المصائب بالعقوبات الإلهية:

وبالعودة إلى التساؤلات التي وردت في بداية البحث:

1- أما كون الحوادث العامة كالزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير، مرتبطة بنظام الخلق وتدبير الكون، وقد كانت موجودة قبل خلق الإنسان، وأكثرُ حدوثِها في الأرض في أماكن لا يُوجد بها بشر، فكيف ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟

فإنَّ هذا الإشكال مبنيٌّ على فهمٍ غير دقيقٍ في طبيعة العلاقة بين الذنوب والأحداث الكونية، وافتراض أنّها علاقة مطلقة، وقد تبيَّن مما مضى أنَّ إشارات القرآن والسنة إلى هذه العلاقة إنَّما دلّت على كون بعض هذه الأحداث عقوبات، فما كلُّها عقوبات، ومن جهة أخرى فليست العقوبة هي الغرضُ الأصلي أو الوحيد لوجودها، بل هي ساريةٌ وفق السنن الإلهية في الخلق والتدبير للأسباب والآثار تحت مشيئة الله وقدرته، فإذا شاء أن يجعل الله شيئاً منها عقوبةً على ذنب لم يُشكل كونُها ذات وظيفةٍ أخرى تؤدِّيها ضمن النظام العام للخلق والتدبير.

ونظير هذا وجودُ النعم ووفرتُها قبل وجود المنعَم عليهم، بل زوالُ كثير من أفرادها دون تنعّم أحدٍ به فيما نُدركه ويظهر لنا، فكم من ثمرٍ وظلالٍ وغيثٍ وزرعٍ وُجد وفني دون أن ينعم به أحدٌ من البشر، فلم يكن مانعًا من اعتبار ما أصابه البشر بعد ذلك من أشباهه نعمة إلهية وبركة بسبب الإيمان.

وقد حدَّثنا القرآن عن العقوبات التي أصابت مكذبي الرسل في سالف الدهر فكان منها: ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: 24]، و: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: 11-12]، ولم يمنع من ذلك كون هذه الوسائل عينها أسباباً للحياة والنعيم في حال أخرى إذا شاء لها خالقها، كما قال: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: 22]، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ [يس: 34-35].

2- وأما أن كثيرًا من المصابين بهذه الكوارث إنما عندهم من الذنوب ما عند غيرهم من شرك وكفر وفساد معتاد عند أكثر أهل الأرض، بل قد يكون غيرهم مما لم يصب بمثل مصائبهم أعتى وأشد كفرًا وفسادًا، فما وجه اختصاصهم بها دون غيرهم؟

فالاختصاص بالعذاب زمانًا ومكانًا وأشخاصًا أمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية والحكمة الربّانية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68]، ولو ساغ الاعتراض بمثل هذا لم تبق مزيّةٌ للخالق علّام الغُيوب.

قد يؤجل العقوبة مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمة التفريق بين الناس في معاجلة العقوبة فقال: (ما من ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِّلَ اللهُ تعالى لصاحبِه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يَدِّخِرُه له في الآخرةِ من قطيعةِ الرَّحِمِ، والخيانةِ، والكذبِ، وإنَّ أَعجلَ الطاعةِ ثوابًا لصلَةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البيتِ ليكونوا فجَرةً ، فتنمو أموالُهم، ويكثُرُ عددُهم، إذا تواصَلوا)[16].

فهذه إشارةٌ لطيفة إلى أنَّ العقوبة قد يؤجِّلُها مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة من غير سبب، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر.

3- وأمّا أنَّ كثيرًا من المصابين في هذه الآفاتِ مسلمون، وفيهم من لا يُتصوَّر منه الذنب أصلاً كالأطفال والمعتوهين ونحوِهم، ومقتضى العدل والرحمة أنْ تتوجَّه هذه الآفات لغيرهم من أهل البغي والظلم والعدوان، لو كانت عقوبات.

فجوابه: أنَّ الذي يُنافي مقتضى العدل والرحمة أنْ تتَّجه العُقوبة إلى غير المكلَّفين على وجه القصد أو الخُصوص، أمَّا أنْ تشملهم المصائب التي عُوقب بها غيرهم من باب السببية أو التلازم فذلك لا إشكال فيه على التقديرين:

– أمّا في السببية فلأنَّ المقتضي للعقوبة الذي ارتكبه المكلَّف يقوم مقام التسبُّب المعتاد في جلب المضارّ، فيطال غير المكلَّفين من هذه الجهة لا غير، فهو نظيرُ ما يُصيبهم بسبب إهمال أوليائهم أسبابَ سلامتهم من الكوارث والحوادث، كتضرُّر الأطفال من حوادث السيارات بسبب السرعة المفرطة، فالذنوب الجالبة للعقوبة أسباب غيبية ُتناظر هذه الأسباب المحسوسة المعتادة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا بِبيدَاء من الأرض، يُخسَف بأولهم وآخرهم قالت عائشة: قلتُ: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقُهم، ومن ليس منهم؟ قال: يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نيَّاتهم)[17].

– وأمَّا في التلازم، فإنَّ المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر، كأن يكون في تقدير الله أنَّ فلانًا مستحقٌّ للعقوبة، فيكونُ له طفلٌ لو تربّى على يديه لفسد قلبه، فأفضى إلى شقائه، فيُعاقَب بموت هذا الطفل بسبب مرضٍ معتادٍ، ويكونُ موته مصيبةً على والدته وأقربائه غير مستحقّي العقوبة، ويكون نعمةً على هذا الطفل، إذ ضمن الجنة وعوفي من بلاء المحنة. فالمصيبةُ لا تسمى عقوبةً إلا في حقّ المذنب دون البريء، وإن أصابتهما معًا، فهي للمذنب عقوبة وللبريء ابتلاءٌ وتمحيص، ورفع الدرجات وتكفير للخطيئات.

يردُ الإشكال عادةً من النظر الجزئي المغفِل للاعتبارات المتعلقة بالسببية والتلازم أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

والقصد أنَّ الإشكال إنَّما يردُ من النظر الجزئي المغفِل لهذه الاعتبارات أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

وهكذا يُقال في كون العقوبة قد تَطالُ بعض المسلمين، فتشملهم مع الكافرين، أو تتجاوز الكافرين إليهم، فهم:

أ- ما بين مُستحِقٍّ لها بالسكوت عن إنكار الذنوب الجالبة لها، فيشترك مع المذنب في العقوبة الدنيوية من هذا الوجه، ويفترقان في الآخرة بحسب قدر جُرمِ كلٍّ منهما، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (ما مِن قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، هُم أعزُّ وأكثرُ ممَّن يَعملُهُ، لم يُغيِّروا إلّا عمَّهُم اللهُ بِعِقابٍ)[18].

ب- أو غير مُستحِقٍّ للعُقوبة، فيكون ما أصابه منها في حقِّه ابتلاءٌ ومُصيبة لا عقوبة، تُكفَّرُ بها خطاياه، وتُرفع بها درجاتُه، ويكون تخلُّف العناية الإلهية عن استنقاذِهِ من ذلك محضُ عدلٍ إلهي، إذْ آثر الله في هذا الحال المعيَّن ما هو أحبُّ إليه من حكمةِ الابتلاء أو حكمة التمحيص والتطهير على فضل الإنجاء ورحمةِ كشف الضُّر[19].

[1] أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والفكر.

[2] أخرجه الترمذي (2396).

[3] أخرجه الترمذي (2396).

[4] أخرجه البخاري (5640).

[5] أخرجه مسلم (2575). ومعنى (تُزفزِفين): هامش: ترتعدين من البرد.

[6] مجموع رسائل ابن رجب (2/374).

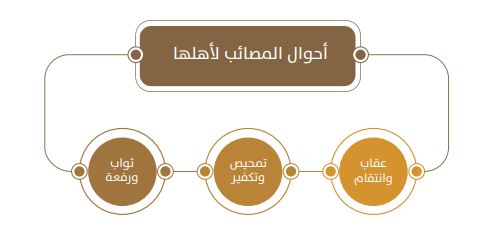

[7] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المصائب المُقدَّرة في النفس والأهل لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون كفارة، وإما أن تكون زيادة في الأجر والثواب، وإما أن تكون عقابًا وانتقامًا»، الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/432)- الكاتب.

[8] أخرجه مسلم (2889).

[9] تفسير الطبري (21/538).

[10] وهذا توجيه قوي أنَّ المصائب العامة إنَّما تكون عقوبةً على ذنوب انتشرت وفشت، ثمَّ تتفاوت عند تنزيلها على الأفراد فقد تكون عقوبة، أو تمحيصاً، أو محض ابتلاء.

[11] ساق الباحث أدلة أخرى كثيرة، فلتراجع.

[12] أخرجه ابن ماجه (4019).

[13] ويقال في توجيه صيغة الحصر في الحديث ما قيل في آية الشورى، أنَّ الذنوب إذا انتشرت وفشت أوشك أنْ تأتي بعدها مصيبةٌ عقوبةً عامةً للناس عليها، ثمَّ يكون حال الأفراد فيها بحسب التفصيل.

[14] وأما خطاب الرجل لغيره في مصيبته، فالأصل تعزيته ومواساته، وتعليقه برحمة الله، وتغليب جانب الرجاء عنده، فيرجّيه بتمحيص الذنوب ورفع الدرجات، إلا أن يظهر عليه الاستمرار في غيه وفجوره فلا بأس من زجره بذنوبه دون الجزم بأن ما أصابه هو عقوبة ذنبه المعين، بل يعظه وعظاً عامًا كأن يقال له: الله ينذرك وأنت لا تزال مقيمًا على ما أنت فيه.

[15] أخرجه نعيم ابن حماد في الفتن (1731).

[16] أخرجه بهذا اللفظ في السيوطي في الجامع الصحيح (5705)، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

[17] أخرجه البخاري (2118) واللفظ له، ومسلم (2884).

[18] أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (300)، وصححه الألباني في الصحيحة (3353).

[19] عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني: (أنَّه عذاب يبعثُه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليسَ من أحدٌ يقعُ الطاعون، فيمكثُ في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثلَ أجرِ شهيد) أخرجه البخاري (3474).

فالمصائب أعمُّ مطلقًا من العقوبات، فبينهما علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق، فكلُّ عقوبةٍ مصيبةٌ، وليس كلُّ مصيبةٍ عقوبةٌ، وذلك أنَّ العقوبة مصيبة وقعت على سبيل المجازاة، بخلاف بقيّة المصائب المقدَّرة بأسباب أخرى.

المصائب أعمُّ مطلقًا من العقوبات، فبينهما علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق، فكلُّ عقوبةٍ مصيبةٌ، وليس كلُّ مصيبةٍ عقوبةٌ، وذلك أنَّ العقوبة مصيبة وقعت على سبيل المجازاة، بخلاف بقيّة المصائب المقدَّرة بأسباب أخرى

علاقة المصائب بالعقوبات والإشكالات حولها:

تضافرت الأدلَّة من القرآن والسنة على أنَّ الذنوب من جملة أسباب المصائب الدُّنيوية، وأنَّ الله يُجازي بالذنوب ويعاقِبُ عليها في الدنيا بأنواع المصائب؛ من الألم والحرمان، والشقاء والقلَّة، والأذى والعلَّة.

ومن ذلك ما ذكره الله من العقوبات العظيمة التي أصاب بها مُكذِّبي الرسل، ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: 40]، ونحوها من الآيات التي تذكر عذابَ الاستئصال في الدنيا، وإنْ كانت العقوبات الجزئية على الذنوب والمعاصي مهما بلغت فهي دون عذاب الاستئصال في القدْر والكيف. كما أنَّ هذا العذاب الدنيويَّ العامَّ الذي تكرّر ذِكرُه في قصص الأنبياء قد عصم الله منه الأمَّةَ المحمَّدية: (وإنِّي أعطيتُك لأُمَّتِكَ ألا أُهلِكَهم بِسَنةٍ عامَّة)[8].

ولعل أشهَرَ دليلٍ على الارتباط بين المصائب والذنوب هذه الآية: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30] فهي تدل على العموم، وصيغة العموم فيها مستفادة من تنكير «مصيبة» في سياق الشرط ودخول «مِن» عليها، فدلَّتْ على أنَّ كُلَّ مصيبةٍ وبلاءٍ وراءَهُ ذنب. وقد ورد هذا الفهم عن بعض السلف، يقول ابن جرير الطبري: «فإنَّما يُصيبكم ذلك عقوبةً من الله لكم بما اجترأتم من الآثام فيما بينكم وبين ربِّكم»[9].

إلا أنَّ الخطاب في الآية يحتمل أن يكون من العامِّ المخصوص؛ فلا يتناول إلا مصائب العقوبات دون سواها من المصائب، ومن هذا ما رُوي عن الحسن من تفسيرها بالحدود، كما يحتمل الخطاب أن يكون مرادًا به المصائب العامة[10].

ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41]، فدلَّ قوله: «لِيُذِيقَهُم» على أنَّ الضرر الحاصل من هذا الفساد نُزّل منزلة العقوبة.

ومنها قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: 53]، فتشيرُ هذه الآيةُ الكريمة إلى عموم الارتباط بين النعم وجودًا وزوالاً وبين أسبابها الإيمانية الغيبية من الشكران والكفران[11].

أمَّا الأدلّة من السنة على أنَّ المصائبَ عُقوبات على الذنوب فكثيرة، لعلَّ من أجمعِها حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَقبَلَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشرَ المهاجرين خَمسٌ إذا ابتُليتم بِهنَّ وأعوذُ بالله أن تُدركوهن، لم تظهر الفاحشةُ في قوم قَطُّ حتى يُعلنوا بها إلا فَشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسِّنينَ وشدَّة المؤونة وجَور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القَطْرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمطَروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)[12]. ففي هذا الحديث تفصيل لما سبق في الآيات الكريمات من الترابط بين الذنوب والمصائب، وفيه دلالة صريحة على دخول المؤمنين في قاعدة العقوبة بالمصائب وأن ذلك يكون بسبب ارتكاب الذنوب أو التفريط في الفرائض[13].

يسوغ عند المصيبة العامة تذكير الناس بأن ما أصابهم قد يكون عقوبة، ليتفقدوا أحوالهم مع الله، وليس في هذا غضاضة على المؤمنين ولا قدح في أعيانهم

وعلى ضوء هذا التفصيل، يمكن القول إنه تسوغ مواجهة المصاب باحتمال كون المصيبة عقوبة، وضرورة تفقُّد نفسه، والمبادرة بالتوبة في حالين:

1- أن يَتَّهم المصابُ نفسَه، فهذا مُقتضى العبودية لله والخشية منه، ومن هذا الباب ما وَرَدَ عن بعض السلف من تنزيل بعضِ نصوص العقوبات الدُّنيوية على أنفسهم، وأنَّ ما أصابهم إنَّما هو عقوبٌة على ذنوبهم، حتى رُوي عن بعضهم: «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، وما رُفع إلا بتوبة»، حتى قال بعضهم: «إنّي لأعصي الله فأعرفُ ذلك في خُلُق امرأتي ودابّتي»، فكلُّ هذا خارج مخرج اتهام النفس، والتواضع لله، والاعتراف بالتقصير في حقِّه، لا أنَّ لديه علمًا عن الله أنَّه عُوقب بهذه المصيبة على وجه الخصوص، إذ القطعُ بتعيين العقوبات لا سبيل له إلا بوحي. وهو نظير ما جاء عن بعضهم من الخوف على نفسه من النفاق ونحوه[14].

2- أن تكون المواجهة خطابًا عامًا على مصيبة عامة، من باب التذكير بأنَّ المصيبة قد تكون عقوبةً وإن لم يجزم بها، ليتفقَّد الناس أنفُسهم وأحوالَهم مع الله، وليس في هذا الربط غضاضةٌ على المؤمنين وقدحٌ في أعيانهم، فالخطاب العام لا يلزم جميع أفراد المخاطبين، بل ولا أكثرهم، وعلى هذا يُفهم ما ورد من مواعظ بعض السلف عند حُلول المصائب، كما روي أن المدينة زُلزلت على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: «أيُّها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم! لئن عادت لا أُساكنكم فيها»[15].

إشكالات حول تعلق المصائب بالعقوبات الإلهية:

وبالعودة إلى التساؤلات التي وردت في بداية البحث:

1- أما كون الحوادث العامة كالزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير، مرتبطة بنظام الخلق وتدبير الكون، وقد كانت موجودة قبل خلق الإنسان، وأكثرُ حدوثِها في الأرض في أماكن لا يُوجد بها بشر، فكيف ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟

فإنَّ هذا الإشكال مبنيٌّ على فهمٍ غير دقيقٍ في طبيعة العلاقة بين الذنوب والأحداث الكونية، وافتراض أنّها علاقة مطلقة، وقد تبيَّن مما مضى أنَّ إشارات القرآن والسنة إلى هذه العلاقة إنَّما دلّت على كون بعض هذه الأحداث عقوبات، فما كلُّها عقوبات، ومن جهة أخرى فليست العقوبة هي الغرضُ الأصلي أو الوحيد لوجودها، بل هي ساريةٌ وفق السنن الإلهية في الخلق والتدبير للأسباب والآثار تحت مشيئة الله وقدرته، فإذا شاء أن يجعل الله شيئاً منها عقوبةً على ذنب لم يُشكل كونُها ذات وظيفةٍ أخرى تؤدِّيها ضمن النظام العام للخلق والتدبير.

ونظير هذا وجودُ النعم ووفرتُها قبل وجود المنعَم عليهم، بل زوالُ كثير من أفرادها دون تنعّم أحدٍ به فيما نُدركه ويظهر لنا، فكم من ثمرٍ وظلالٍ وغيثٍ وزرعٍ وُجد وفني دون أن ينعم به أحدٌ من البشر، فلم يكن مانعًا من اعتبار ما أصابه البشر بعد ذلك من أشباهه نعمة إلهية وبركة بسبب الإيمان.

وقد حدَّثنا القرآن عن العقوبات التي أصابت مكذبي الرسل في سالف الدهر فكان منها: ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: 24]، و: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: 11-12]، ولم يمنع من ذلك كون هذه الوسائل عينها أسباباً للحياة والنعيم في حال أخرى إذا شاء لها خالقها، كما قال: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: 22]، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ [يس: 34-35].

2- وأما أن كثيرًا من المصابين بهذه الكوارث إنما عندهم من الذنوب ما عند غيرهم من شرك وكفر وفساد معتاد عند أكثر أهل الأرض، بل قد يكون غيرهم مما لم يصب بمثل مصائبهم أعتى وأشد كفرًا وفسادًا، فما وجه اختصاصهم بها دون غيرهم؟

فالاختصاص بالعذاب زمانًا ومكانًا وأشخاصًا أمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية والحكمة الربّانية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68]، ولو ساغ الاعتراض بمثل هذا لم تبق مزيّةٌ للخالق علّام الغُيوب.

قد يؤجل العقوبة مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمة التفريق بين الناس في معاجلة العقوبة فقال: (ما من ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِّلَ اللهُ تعالى لصاحبِه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يَدِّخِرُه له في الآخرةِ من قطيعةِ الرَّحِمِ، والخيانةِ، والكذبِ، وإنَّ أَعجلَ الطاعةِ ثوابًا لصلَةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البيتِ ليكونوا فجَرةً ، فتنمو أموالُهم، ويكثُرُ عددُهم، إذا تواصَلوا)[16].

فهذه إشارةٌ لطيفة إلى أنَّ العقوبة قد يؤجِّلُها مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة من غير سبب، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر.

3- وأمّا أنَّ كثيرًا من المصابين في هذه الآفاتِ مسلمون، وفيهم من لا يُتصوَّر منه الذنب أصلاً كالأطفال والمعتوهين ونحوِهم، ومقتضى العدل والرحمة أنْ تتوجَّه هذه الآفات لغيرهم من أهل البغي والظلم والعدوان، لو كانت عقوبات.

فجوابه: أنَّ الذي يُنافي مقتضى العدل والرحمة أنْ تتَّجه العُقوبة إلى غير المكلَّفين على وجه القصد أو الخُصوص، أمَّا أنْ تشملهم المصائب التي عُوقب بها غيرهم من باب السببية أو التلازم فذلك لا إشكال فيه على التقديرين:

– أمّا في السببية فلأنَّ المقتضي للعقوبة الذي ارتكبه المكلَّف يقوم مقام التسبُّب المعتاد في جلب المضارّ، فيطال غير المكلَّفين من هذه الجهة لا غير، فهو نظيرُ ما يُصيبهم بسبب إهمال أوليائهم أسبابَ سلامتهم من الكوارث والحوادث، كتضرُّر الأطفال من حوادث السيارات بسبب السرعة المفرطة، فالذنوب الجالبة للعقوبة أسباب غيبية ُتناظر هذه الأسباب المحسوسة المعتادة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا بِبيدَاء من الأرض، يُخسَف بأولهم وآخرهم قالت عائشة: قلتُ: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقُهم، ومن ليس منهم؟ قال: يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نيَّاتهم)[17].

– وأمَّا في التلازم، فإنَّ المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر، كأن يكون في تقدير الله أنَّ فلانًا مستحقٌّ للعقوبة، فيكونُ له طفلٌ لو تربّى على يديه لفسد قلبه، فأفضى إلى شقائه، فيُعاقَب بموت هذا الطفل بسبب مرضٍ معتادٍ، ويكونُ موته مصيبةً على والدته وأقربائه غير مستحقّي العقوبة، ويكون نعمةً على هذا الطفل، إذ ضمن الجنة وعوفي من بلاء المحنة. فالمصيبةُ لا تسمى عقوبةً إلا في حقّ المذنب دون البريء، وإن أصابتهما معًا، فهي للمذنب عقوبة وللبريء ابتلاءٌ وتمحيص، ورفع الدرجات وتكفير للخطيئات.

يردُ الإشكال عادةً من النظر الجزئي المغفِل للاعتبارات المتعلقة بالسببية والتلازم أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

والقصد أنَّ الإشكال إنَّما يردُ من النظر الجزئي المغفِل لهذه الاعتبارات أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

وهكذا يُقال في كون العقوبة قد تَطالُ بعض المسلمين، فتشملهم مع الكافرين، أو تتجاوز الكافرين إليهم، فهم:

أ- ما بين مُستحِقٍّ لها بالسكوت عن إنكار الذنوب الجالبة لها، فيشترك مع المذنب في العقوبة الدنيوية من هذا الوجه، ويفترقان في الآخرة بحسب قدر جُرمِ كلٍّ منهما، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (ما مِن قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، هُم أعزُّ وأكثرُ ممَّن يَعملُهُ، لم يُغيِّروا إلّا عمَّهُم اللهُ بِعِقابٍ)[18].

ب- أو غير مُستحِقٍّ للعُقوبة، فيكون ما أصابه منها في حقِّه ابتلاءٌ ومُصيبة لا عقوبة، تُكفَّرُ بها خطاياه، وتُرفع بها درجاتُه، ويكون تخلُّف العناية الإلهية عن استنقاذِهِ من ذلك محضُ عدلٍ إلهي، إذْ آثر الله في هذا الحال المعيَّن ما هو أحبُّ إليه من حكمةِ الابتلاء أو حكمة التمحيص والتطهير على فضل الإنجاء ورحمةِ كشف الضُّر[19].

[1] أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والفكر.

[2] أخرجه الترمذي (2396).

[3] أخرجه الترمذي (2396).

[4] أخرجه البخاري (5640).

[5] أخرجه مسلم (2575). ومعنى (تُزفزِفين): هامش: ترتعدين من البرد.

[6] مجموع رسائل ابن رجب (2/374).

[7] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المصائب المُقدَّرة في النفس والأهل لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون كفارة، وإما أن تكون زيادة في الأجر والثواب، وإما أن تكون عقابًا وانتقامًا»، الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/432)- الكاتب.

[8] أخرجه مسلم (2889).

[9] تفسير الطبري (21/538).

[10] وهذا توجيه قوي أنَّ المصائب العامة إنَّما تكون عقوبةً على ذنوب انتشرت وفشت، ثمَّ تتفاوت عند تنزيلها على الأفراد فقد تكون عقوبة، أو تمحيصاً، أو محض ابتلاء.

[11] ساق الباحث أدلة أخرى كثيرة، فلتراجع.

[12] أخرجه ابن ماجه (4019).

[13] ويقال في توجيه صيغة الحصر في الحديث ما قيل في آية الشورى، أنَّ الذنوب إذا انتشرت وفشت أوشك أنْ تأتي بعدها مصيبةٌ عقوبةً عامةً للناس عليها، ثمَّ يكون حال الأفراد فيها بحسب التفصيل.

[14] وأما خطاب الرجل لغيره في مصيبته، فالأصل تعزيته ومواساته، وتعليقه برحمة الله، وتغليب جانب الرجاء عنده، فيرجّيه بتمحيص الذنوب ورفع الدرجات، إلا أن يظهر عليه الاستمرار في غيه وفجوره فلا بأس من زجره بذنوبه دون الجزم بأن ما أصابه هو عقوبة ذنبه المعين، بل يعظه وعظاً عامًا كأن يقال له: الله ينذرك وأنت لا تزال مقيمًا على ما أنت فيه.

[15] أخرجه نعيم ابن حماد في الفتن (1731).

[16] أخرجه بهذا اللفظ في السيوطي في الجامع الصحيح (5705)، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

[17] أخرجه البخاري (2118) واللفظ له، ومسلم (2884).

[18] أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (300)، وصححه الألباني في الصحيحة (3353).

[19] عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني: (أنَّه عذاب يبعثُه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليسَ من أحدٌ يقعُ الطاعون، فيمكثُ في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثلَ أجرِ شهيد) أخرجه البخاري (3474).

يتناول البحث مسألة الربط بين ما يصيب المكلفين من مصائب دنيوية وكوارث، وبين ما يقترفونه من مخالفات شرعية، وذك باستعراض النصوص المؤصِّلة لهذا الترابط، وتحرير دلالات هذه النصوص، والتوفيق بين هذه العلاقة الإيمانية الغيبية، وبين المعلوم شرعًا وحسًا، من السُّنن الإلهية، والنواميس الكونية، التي يسير الله عليها مخلوقاته، كما يعتني البحث بحل الإشكالات والشبهات الواردة على العقيدة الإسلامية من هذه الجهة.

العدد الثاني

شعبان 1441 هـ – نيسان/أبريل 2020 م

د. معن عبد القادر[1]

وصف البحث:

يقع البحث في 53 صفحة، وهو بحثٌ محكم ضمن مجلة تأصيل، العدد السادس – سنة 1433ه.

نبذة عن الباحث:

الدكتور سعود بن عبد العزيز العريفي: أستاذ جامعي، وأكاديمي، في قسم العقيدة بجامعة أم القرى.

محتوى الكتاب:

يقع البحث في تمهيد، وفصلين، وخاتمة.

التمهيد: في السنة الإلهية في الخلق والتدبير.

الفصل الأول: في تقدير المصائب، والذنوب، والعلاقة بينهما.

الفصل الثاني: في علاقة المصائب بالعقوبات، والإشكالات حولها.

قراءة في البحث:

تقرّر في العقيدة الإسلامية أن المصائب التي يصاب بها الناس فرادى وجماعات إنما هي بما كسبت أيديهم وبما اقترفوه من الذنوب، وجرت عادة بعض الواعظين التأكيد على هذه القاعدة كلما وقعت مصيبة عامة أو كارثة كونية تزهق معها الأرواح أو تتلف الأموال أو تفسد على الناس معاشهم.

فما هي عقيدة المسلمين في المصائب؟ وما درجة ارتباطها بالذنوب؟ وهل تكون المصائب عقوبات؟ وكيف تكون كذلك وهذه المصائب العامة كالزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير لها أسبابها المادية المعروفة؟ وقد كانت موجودة قبل خلق الإنسان، فكيف ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟ وإذا كانت المصائب عقوبات، فلماذا تصيب أناسًا ولا تصيب آخرين وقد يكون الآخرون أولئك أعتى وأشد كفرًا وفسادًا؟ ثمَّ إنَّ كثيرًا من المتضرِّرين من هذه المصائب مسلمون، وفيهم من لا يُتصوَّر منه الذنب أصلاً كالأطفال، ومُقتضى العدل والرحمة أنْ تتوجَّه هذه العقوبات لغيرهم من أهل البغيِ والظلم والعدوان.

هذه الأسئلة مثار لشبهات خطيرة حول عقيدة القضاء والقدر، والحكمة الإلهية في خلق الكون وتدبيره، والعدل الإلهي في محاسبة الخلق ومعاقبتهم، وقد تناولها الباحثُ بطريقةِ التوفيق بين الوحي الثابت نقلاً وفهمًا، وبين صريح الحسِّ والعقل، والتفويض فيما وراء ذلك، فيما غاب عنا سِرُّه ولم تُطِقه عقولنا من خفايا خلقِ الله وحكمته.

السُّنة الإلهية في الخلق والتدبير:

إنَّ جميع ما يحدث في الكون إنَّما هو كائن بقُدرة الله وعِلمه وحِكمته، وهذه هي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، ثمَّ إنَّ السُّنة الإلهية قد جَرَتْ في إيجاد المخلوقات وتدابيرها على ربط المخلوقات بعضها ببعض تأثرًا وتأثيرًا، وتنظيم الحوادث والكائنات بأسبابٍ متقدمة لا تكون بدونها، وآثارٍ ناتجة لا تتخلَّف عنها، إلا أنْ يشاء مرتِّبها ورابطها.

ولمعرفة سنة الله في خلقه وتدبيره طريقان:

الأولى: الحِسُّ، بما يؤدِّيه للعقل من مدرَكات، وهذه الطريق هي الأوسع في إدراك الأمور الكونية القدرية.

الثانية: الوحي بما يكشفه من أسرار الخلق الخفية، الغائبة عن إدراك الإنسان، كالذي جاء ذكرُهُ في القرآن والسنة من وظائف الملائكة وما أوكل الله إليها من تدبير المخلوقات.

والمصائب والكوارث جاريةٌ على سنة الخلق والتدبير الإلهية في الارتباط بين الأسباب والآثار، ويُعرف هذا الارتباط بالطريقين السابقين، فالطريق الحسية يظهر بها أنَّ ما أصاب الناس إنَّما نتج عن أسباب مادِّية معقولة المعنى، فالغرق مثلاً يحصل بسبب طغيان الماء أو إهمال إجراءات السلامة، والحرق يحصل بسبب النار أو الإهمال كذلك، والطريق الغيبية تُبيِّن أسبابًا أخرى خَفية لهذه المصائب؛ وهي ذنوب المكلَّفين ومعاصيهم، ولا تتنافى هذه الطريق مع السابقة، كما أنَّ الإيمانَ بتدبير الملائكة للمخلوقات بإذن الله وقُدرته لم ينافِ المحسوسَ من الأسباب والآثار في تدبير الله لخلقه.

والعقيدة الإيمانية في ارتباط شرور المصائب والكوارث بذنوب العباد ومعاصيهم نظير العقيدة الإيمانية في جانب الخير والنعم، بأنَّها حاصلة ببركة عبادة الله وشُكر نعمه، دون أنْ يتنافى ذلك مع اعتبار الأسباب الحسية لجلب هذه النعم تأثيرًا وتعاطيًا.

لكن هل يعني هذا أنَّ كلَّ مصيبةٍ وراءَها ذنب؟ وإذا كان العلم بهذا غيبيًا، فمن أينَ لنا تنزيلُه بتفصيلٍ على الحوادث المتجدِّدة وقد انقطع الوحي؟

جرت السُّنة الإلهية على ربط المخلوقات بعضها ببعض تأثرًا وتأثيرًا، وتنظيم الحوادث والكائنات بأسبابٍ متقدمة لا تكون بدونها، وآثارٍ ناتجة لا تتخلَّف عنها، إلا أنْ يشاء مرتِّبها ورابطها.

تقدير المصائب والذنوب، والعلاقة بينهما:

المصيبة اسم «فاعلة» من أصاب يُصيب فهو مصيب، وأُنِّثت لأنَّها صفة للحادثة، أو للمبالغة، ومقتضى الأصل اللغوي أنْ يعُم ذلك كلَّ ما يصيب الإنسان من خيرٍ أو شرٍّ، لكنَّ العرف خصَّها بالمكروه.

والمصائب من الحوادث القدرية المترتِّبة على أسبابها، وهي تقع عامة وخاصة، كما قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: 22]، فالمراد بالمصيبة في الأرض: الكوارث والآفات العامة، والمراد بمصائب الأنفس: الأمراض والأوجاع والهلاك.

وللذنوب علاقة بالمصائب الدنيوية من جهة كون المصائب عقوبة عليها، وهي علاقة جزئية من وجهٍ دون وجه:

أ- فمن الذنوب ما عقوبته مصائب دنيوية، ومنها ما عقوبته أُخروية، عن أنسٍ رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرادَ الله بِعبده الخيرَ عجَّلَ له العقوبةَ في الدنيا، وإذا أرادَ اللهُ بعبدِه الشرَّ أمسكَ عنه بذنبه حتى يُوافِي به يوم القيامة)[2].

ب- ومن المصائب ما هو أثرٌ للذنوب، ومنها ما هو ليس كذلك بل محض ابتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ عِظَمَ الجزاء مع عِظَم البلاء، وإنَّ الله إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رَضيَ فله الرِّضا، ومن سَخِطَ فله السُّخط)[3]، ويدخل في هذا غالبُ ابتلاءات الأنبياء ومصائبُهم، فهم معصومون من تعمُّدِ الذنوبِ والاجتراءِ على المعاصي، والإصرارِ عليها على وجهٍ يقتضي مُعاجلتهم بالعقوبة عليها.

وتتعلق المصائب بالذنوب من جهة أخرى غير العقوبة والمجازاة، ألا وهي تمحيص الذنوب وتكفير الخطايا، كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن مُصيبة تُصيب المسلم إلا كفَّر الله بها عنه، حتى الشوكةَ يُشاكُها)[4].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلَ على أم السَّائب، فقال: ما لَكِ يا أم السَّائب تُزَفزِفين؟ قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها، فقال لا تَسُبِّي الحمَّى؛ فإنَّها تُذهب خطايا بني آدم كما يُذهب الكِيرُ خَبَثَ الحديد)[5]. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «والمعنى والله أعلم: أنَّ الحمَّى في الدنيا تكفِّر ذُنوب المؤمن، ويُطهَّر بها حتى يلقى الله تعالى بغير ذنبٍ، فيلقاه طاهرًا مطهَّرًا من الخُبث، فيصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام، ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم غدًا، حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير، وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان، ولم تكن له ذنوبٌ إلا ما تُكفِّره الحمَّى وتطهِّره، وقد تواترت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب، وهي كثيرةٌ جدًا يطولُ ذكرها[6].

لا ينبغي إدخال هذه المكفِّرات والممحِّصات في قاعدة العقوبات مطلقًا، ذلك أنَّ كمال الكرم والرحمة الإلهية ينافي المؤاخذةَ الدقيقة على ما لا سبيل إلى السلامة منه من الصغائر

ولا ينبغي إدخال هذه المكفِّرات والممحِّصات في قاعدة العقوبات مطلقًا، ذلك أنَّ كمال الكرم والرحمة الإلهية ينافي المؤاخذةَ الدقيقة على ما لا سبيل إلى السلامة منه من الصغائر، بمقتضى الطبيعة البشرية. فبابُ تكفير الذنوب ومحو الخطايا أعمُّ من باب المعاقبة عليها، فتصير المصائب هنا من جنس المُكفرات كالصلوات والصيام والصدقة والحج وغيرها من الحسنات الماحية للذنوب، فهي داخلة في الكرم الإلهي، لا المقاصة والعدل[7].

فالمصائب أعمُّ مطلقًا من العقوبات، فبينهما علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق، فكلُّ عقوبةٍ مصيبةٌ، وليس كلُّ مصيبةٍ عقوبةٌ، وذلك أنَّ العقوبة مصيبة وقعت على سبيل المجازاة، بخلاف بقيّة المصائب المقدَّرة بأسباب أخرى.

المصائب أعمُّ مطلقًا من العقوبات، فبينهما علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق، فكلُّ عقوبةٍ مصيبةٌ، وليس كلُّ مصيبةٍ عقوبةٌ، وذلك أنَّ العقوبة مصيبة وقعت على سبيل المجازاة، بخلاف بقيّة المصائب المقدَّرة بأسباب أخرى

علاقة المصائب بالعقوبات والإشكالات حولها:

تضافرت الأدلَّة من القرآن والسنة على أنَّ الذنوب من جملة أسباب المصائب الدُّنيوية، وأنَّ الله يُجازي بالذنوب ويعاقِبُ عليها في الدنيا بأنواع المصائب؛ من الألم والحرمان، والشقاء والقلَّة، والأذى والعلَّة.

ومن ذلك ما ذكره الله من العقوبات العظيمة التي أصاب بها مُكذِّبي الرسل، ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: 40]، ونحوها من الآيات التي تذكر عذابَ الاستئصال في الدنيا، وإنْ كانت العقوبات الجزئية على الذنوب والمعاصي مهما بلغت فهي دون عذاب الاستئصال في القدْر والكيف. كما أنَّ هذا العذاب الدنيويَّ العامَّ الذي تكرّر ذِكرُه في قصص الأنبياء قد عصم الله منه الأمَّةَ المحمَّدية: (وإنِّي أعطيتُك لأُمَّتِكَ ألا أُهلِكَهم بِسَنةٍ عامَّة)[8].

ولعل أشهَرَ دليلٍ على الارتباط بين المصائب والذنوب هذه الآية: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30] فهي تدل على العموم، وصيغة العموم فيها مستفادة من تنكير «مصيبة» في سياق الشرط ودخول «مِن» عليها، فدلَّتْ على أنَّ كُلَّ مصيبةٍ وبلاءٍ وراءَهُ ذنب. وقد ورد هذا الفهم عن بعض السلف، يقول ابن جرير الطبري: «فإنَّما يُصيبكم ذلك عقوبةً من الله لكم بما اجترأتم من الآثام فيما بينكم وبين ربِّكم»[9].

إلا أنَّ الخطاب في الآية يحتمل أن يكون من العامِّ المخصوص؛ فلا يتناول إلا مصائب العقوبات دون سواها من المصائب، ومن هذا ما رُوي عن الحسن من تفسيرها بالحدود، كما يحتمل الخطاب أن يكون مرادًا به المصائب العامة[10].

ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41]، فدلَّ قوله: «لِيُذِيقَهُم» على أنَّ الضرر الحاصل من هذا الفساد نُزّل منزلة العقوبة.

ومنها قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: 53]، فتشيرُ هذه الآيةُ الكريمة إلى عموم الارتباط بين النعم وجودًا وزوالاً وبين أسبابها الإيمانية الغيبية من الشكران والكفران[11].

أمَّا الأدلّة من السنة على أنَّ المصائبَ عُقوبات على الذنوب فكثيرة، لعلَّ من أجمعِها حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَقبَلَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشرَ المهاجرين خَمسٌ إذا ابتُليتم بِهنَّ وأعوذُ بالله أن تُدركوهن، لم تظهر الفاحشةُ في قوم قَطُّ حتى يُعلنوا بها إلا فَشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسِّنينَ وشدَّة المؤونة وجَور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القَطْرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمطَروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)[12]. ففي هذا الحديث تفصيل لما سبق في الآيات الكريمات من الترابط بين الذنوب والمصائب، وفيه دلالة صريحة على دخول المؤمنين في قاعدة العقوبة بالمصائب وأن ذلك يكون بسبب ارتكاب الذنوب أو التفريط في الفرائض[13].

يسوغ عند المصيبة العامة تذكير الناس بأن ما أصابهم قد يكون عقوبة، ليتفقدوا أحوالهم مع الله، وليس في هذا غضاضة على المؤمنين ولا قدح في أعيانهم

وعلى ضوء هذا التفصيل، يمكن القول إنه تسوغ مواجهة المصاب باحتمال كون المصيبة عقوبة، وضرورة تفقُّد نفسه، والمبادرة بالتوبة في حالين:

1- أن يَتَّهم المصابُ نفسَه، فهذا مُقتضى العبودية لله والخشية منه، ومن هذا الباب ما وَرَدَ عن بعض السلف من تنزيل بعضِ نصوص العقوبات الدُّنيوية على أنفسهم، وأنَّ ما أصابهم إنَّما هو عقوبٌة على ذنوبهم، حتى رُوي عن بعضهم: «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، وما رُفع إلا بتوبة»، حتى قال بعضهم: «إنّي لأعصي الله فأعرفُ ذلك في خُلُق امرأتي ودابّتي»، فكلُّ هذا خارج مخرج اتهام النفس، والتواضع لله، والاعتراف بالتقصير في حقِّه، لا أنَّ لديه علمًا عن الله أنَّه عُوقب بهذه المصيبة على وجه الخصوص، إذ القطعُ بتعيين العقوبات لا سبيل له إلا بوحي. وهو نظير ما جاء عن بعضهم من الخوف على نفسه من النفاق ونحوه[14].

2- أن تكون المواجهة خطابًا عامًا على مصيبة عامة، من باب التذكير بأنَّ المصيبة قد تكون عقوبةً وإن لم يجزم بها، ليتفقَّد الناس أنفُسهم وأحوالَهم مع الله، وليس في هذا الربط غضاضةٌ على المؤمنين وقدحٌ في أعيانهم، فالخطاب العام لا يلزم جميع أفراد المخاطبين، بل ولا أكثرهم، وعلى هذا يُفهم ما ورد من مواعظ بعض السلف عند حُلول المصائب، كما روي أن المدينة زُلزلت على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: «أيُّها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم! لئن عادت لا أُساكنكم فيها»[15].

إشكالات حول تعلق المصائب بالعقوبات الإلهية:

وبالعودة إلى التساؤلات التي وردت في بداية البحث:

1- أما كون الحوادث العامة كالزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير، مرتبطة بنظام الخلق وتدبير الكون، وقد كانت موجودة قبل خلق الإنسان، وأكثرُ حدوثِها في الأرض في أماكن لا يُوجد بها بشر، فكيف ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟

فإنَّ هذا الإشكال مبنيٌّ على فهمٍ غير دقيقٍ في طبيعة العلاقة بين الذنوب والأحداث الكونية، وافتراض أنّها علاقة مطلقة، وقد تبيَّن مما مضى أنَّ إشارات القرآن والسنة إلى هذه العلاقة إنَّما دلّت على كون بعض هذه الأحداث عقوبات، فما كلُّها عقوبات، ومن جهة أخرى فليست العقوبة هي الغرضُ الأصلي أو الوحيد لوجودها، بل هي ساريةٌ وفق السنن الإلهية في الخلق والتدبير للأسباب والآثار تحت مشيئة الله وقدرته، فإذا شاء أن يجعل الله شيئاً منها عقوبةً على ذنب لم يُشكل كونُها ذات وظيفةٍ أخرى تؤدِّيها ضمن النظام العام للخلق والتدبير.

ونظير هذا وجودُ النعم ووفرتُها قبل وجود المنعَم عليهم، بل زوالُ كثير من أفرادها دون تنعّم أحدٍ به فيما نُدركه ويظهر لنا، فكم من ثمرٍ وظلالٍ وغيثٍ وزرعٍ وُجد وفني دون أن ينعم به أحدٌ من البشر، فلم يكن مانعًا من اعتبار ما أصابه البشر بعد ذلك من أشباهه نعمة إلهية وبركة بسبب الإيمان.

وقد حدَّثنا القرآن عن العقوبات التي أصابت مكذبي الرسل في سالف الدهر فكان منها: ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: 24]، و: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: 11-12]، ولم يمنع من ذلك كون هذه الوسائل عينها أسباباً للحياة والنعيم في حال أخرى إذا شاء لها خالقها، كما قال: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: 22]، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ [يس: 34-35].

2- وأما أن كثيرًا من المصابين بهذه الكوارث إنما عندهم من الذنوب ما عند غيرهم من شرك وكفر وفساد معتاد عند أكثر أهل الأرض، بل قد يكون غيرهم مما لم يصب بمثل مصائبهم أعتى وأشد كفرًا وفسادًا، فما وجه اختصاصهم بها دون غيرهم؟

فالاختصاص بالعذاب زمانًا ومكانًا وأشخاصًا أمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية والحكمة الربّانية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68]، ولو ساغ الاعتراض بمثل هذا لم تبق مزيّةٌ للخالق علّام الغُيوب.

قد يؤجل العقوبة مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمة التفريق بين الناس في معاجلة العقوبة فقال: (ما من ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِّلَ اللهُ تعالى لصاحبِه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يَدِّخِرُه له في الآخرةِ من قطيعةِ الرَّحِمِ، والخيانةِ، والكذبِ، وإنَّ أَعجلَ الطاعةِ ثوابًا لصلَةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البيتِ ليكونوا فجَرةً ، فتنمو أموالُهم، ويكثُرُ عددُهم، إذا تواصَلوا)[16].

فهذه إشارةٌ لطيفة إلى أنَّ العقوبة قد يؤجِّلُها مانع لا يُنتبه إليه، فيظنُّ الظانُّ أنَّ الكُفر والفجور لم يمنع النعمة أو يجلب النقمة من غير سبب، وإنما هي أسبابٌ وموانعُ خفيّة.

المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر.

3- وأمّا أنَّ كثيرًا من المصابين في هذه الآفاتِ مسلمون، وفيهم من لا يُتصوَّر منه الذنب أصلاً كالأطفال والمعتوهين ونحوِهم، ومقتضى العدل والرحمة أنْ تتوجَّه هذه الآفات لغيرهم من أهل البغي والظلم والعدوان، لو كانت عقوبات.

فجوابه: أنَّ الذي يُنافي مقتضى العدل والرحمة أنْ تتَّجه العُقوبة إلى غير المكلَّفين على وجه القصد أو الخُصوص، أمَّا أنْ تشملهم المصائب التي عُوقب بها غيرهم من باب السببية أو التلازم فذلك لا إشكال فيه على التقديرين:

– أمّا في السببية فلأنَّ المقتضي للعقوبة الذي ارتكبه المكلَّف يقوم مقام التسبُّب المعتاد في جلب المضارّ، فيطال غير المكلَّفين من هذه الجهة لا غير، فهو نظيرُ ما يُصيبهم بسبب إهمال أوليائهم أسبابَ سلامتهم من الكوارث والحوادث، كتضرُّر الأطفال من حوادث السيارات بسبب السرعة المفرطة، فالذنوب الجالبة للعقوبة أسباب غيبية ُتناظر هذه الأسباب المحسوسة المعتادة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا بِبيدَاء من الأرض، يُخسَف بأولهم وآخرهم قالت عائشة: قلتُ: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقُهم، ومن ليس منهم؟ قال: يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نيَّاتهم)[17].

– وأمَّا في التلازم، فإنَّ المصيبةَ الواقعةَ على غير المكلَّف قد تتَّحد مع العقوبة الواقعة على المكلَّف المذنب؛ فتكون عقوبةً من وجه ومصيبةً من وجه، بل ونعمةً من وجهٍ ثالث، وكلُّ ذلك لا يمنع أيضًا أن يكون لها سببٌ محسوسٌ معتادٌ في ظاهر الأمر، كأن يكون في تقدير الله أنَّ فلانًا مستحقٌّ للعقوبة، فيكونُ له طفلٌ لو تربّى على يديه لفسد قلبه، فأفضى إلى شقائه، فيُعاقَب بموت هذا الطفل بسبب مرضٍ معتادٍ، ويكونُ موته مصيبةً على والدته وأقربائه غير مستحقّي العقوبة، ويكون نعمةً على هذا الطفل، إذ ضمن الجنة وعوفي من بلاء المحنة. فالمصيبةُ لا تسمى عقوبةً إلا في حقّ المذنب دون البريء، وإن أصابتهما معًا، فهي للمذنب عقوبة وللبريء ابتلاءٌ وتمحيص، ورفع الدرجات وتكفير للخطيئات.

يردُ الإشكال عادةً من النظر الجزئي المغفِل للاعتبارات المتعلقة بالسببية والتلازم أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

والقصد أنَّ الإشكال إنَّما يردُ من النظر الجزئي المغفِل لهذه الاعتبارات أو بعضها، ومن الالتفات الكلي للسبب المحسوس المعتاد دون التقديرات الغيبية الكلية، والحكمة الإلهية العليا، ومن قياس الخالق على المخلوق في موازنة النعم والنقم، ومن إغفال نسبة الدنيا من الآخرة.

وهكذا يُقال في كون العقوبة قد تَطالُ بعض المسلمين، فتشملهم مع الكافرين، أو تتجاوز الكافرين إليهم، فهم:

أ- ما بين مُستحِقٍّ لها بالسكوت عن إنكار الذنوب الجالبة لها، فيشترك مع المذنب في العقوبة الدنيوية من هذا الوجه، ويفترقان في الآخرة بحسب قدر جُرمِ كلٍّ منهما، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (ما مِن قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، هُم أعزُّ وأكثرُ ممَّن يَعملُهُ، لم يُغيِّروا إلّا عمَّهُم اللهُ بِعِقابٍ)[18].

ب- أو غير مُستحِقٍّ للعُقوبة، فيكون ما أصابه منها في حقِّه ابتلاءٌ ومُصيبة لا عقوبة، تُكفَّرُ بها خطاياه، وتُرفع بها درجاتُه، ويكون تخلُّف العناية الإلهية عن استنقاذِهِ من ذلك محضُ عدلٍ إلهي، إذْ آثر الله في هذا الحال المعيَّن ما هو أحبُّ إليه من حكمةِ الابتلاء أو حكمة التمحيص والتطهير على فضل الإنجاء ورحمةِ كشف الضُّر[19].

[1] أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والفكر.

[2] أخرجه الترمذي (2396).

[3] أخرجه الترمذي (2396).

[4] أخرجه البخاري (5640).

[5] أخرجه مسلم (2575). ومعنى (تُزفزِفين): هامش: ترتعدين من البرد.

[6] مجموع رسائل ابن رجب (2/374).

[7] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المصائب المُقدَّرة في النفس والأهل لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون كفارة، وإما أن تكون زيادة في الأجر والثواب، وإما أن تكون عقابًا وانتقامًا»، الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/432)- الكاتب.

[8] أخرجه مسلم (2889).

[9] تفسير الطبري (21/538).

[10] وهذا توجيه قوي أنَّ المصائب العامة إنَّما تكون عقوبةً على ذنوب انتشرت وفشت، ثمَّ تتفاوت عند تنزيلها على الأفراد فقد تكون عقوبة، أو تمحيصاً، أو محض ابتلاء.

[11] ساق الباحث أدلة أخرى كثيرة، فلتراجع.

[12] أخرجه ابن ماجه (4019).

[13] ويقال في توجيه صيغة الحصر في الحديث ما قيل في آية الشورى، أنَّ الذنوب إذا انتشرت وفشت أوشك أنْ تأتي بعدها مصيبةٌ عقوبةً عامةً للناس عليها، ثمَّ يكون حال الأفراد فيها بحسب التفصيل.

[14] وأما خطاب الرجل لغيره في مصيبته، فالأصل تعزيته ومواساته، وتعليقه برحمة الله، وتغليب جانب الرجاء عنده، فيرجّيه بتمحيص الذنوب ورفع الدرجات، إلا أن يظهر عليه الاستمرار في غيه وفجوره فلا بأس من زجره بذنوبه دون الجزم بأن ما أصابه هو عقوبة ذنبه المعين، بل يعظه وعظاً عامًا كأن يقال له: الله ينذرك وأنت لا تزال مقيمًا على ما أنت فيه.

[15] أخرجه نعيم ابن حماد في الفتن (1731).

[16] أخرجه بهذا اللفظ في السيوطي في الجامع الصحيح (5705)، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

[17] أخرجه البخاري (2118) واللفظ له، ومسلم (2884).

[18] أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (300)، وصححه الألباني في الصحيحة (3353).

[19] عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني: (أنَّه عذاب يبعثُه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليسَ من أحدٌ يقعُ الطاعون، فيمكثُ في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثلَ أجرِ شهيد) أخرجه البخاري (3474).