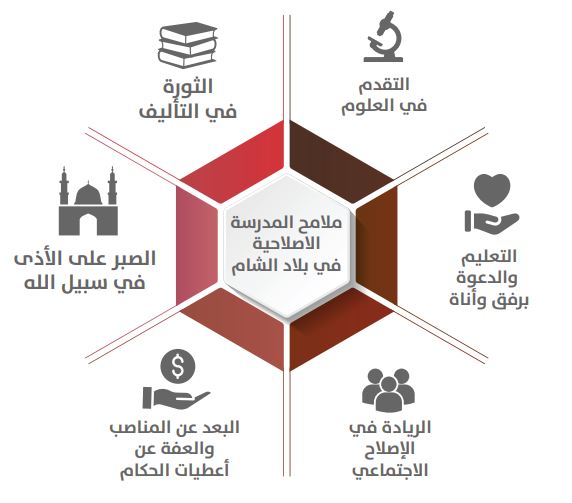

حمل لواء الإصلاح الديني في بلاد الشام قبل أكثر من قرن ثلة من أهل العلم والفكر، فكانوا مدرسةً في طلبهم للعلم، وفي تعليمهم ودعوتهم وصبرهم عليها، وفي تعاملهم مع المخالفين، وفي جهادهم، ولم تضق أوقاتهم عن الالتفات لمجتمعاتهم: إصلاحًا، وأداءً للحقوق، وقيامًا بالواجبات، حتى غدوا منارةً يسترشد بها العلماء والمصلحون في شتى أنحاء العالم الإسلامي بين وافد عليهم، ومستضيف لهم في زياراتهم، وقارئ لتراثهم الذي بثُّوه في الكتب والصدور.

مقدمة:

ما تمرّ به الشام اليومَ ليس بعيدًا عما عاشته في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ كان العصر عصر جهالة وانحطاط في مختلف مناحي الحياة، ففيه مالت شمس خلافة بني عثمان للأفول، وتنازعَ الولاة والدول الغربية ممتلكاتها، فانشغلتْ بالدفاع والـمُنازعة، فأُرهقت الدولة بالديون وأَرهقت المواطنين في الولايات بالضرائب والتجنيد، وبلغ الفساد والاستبداد –لاسيما بعد سيطرة القوميين من الاتحاديين– في جنبات الدولة مبلغًا جعل علماء كثيرين ينضمّون لحملات نقدها[1].

وقد كان للأمة يومَها مَن حملوا راية الإصلاح، ودفعوا من حريتهم أو حياتهم ثمن ذلك؛ فالدعوةُ التي حمل لواءَها منذ أكثر من قرنٍ القاسميُّ والبيطارُ والحسنيّ وغيرهم كانت مدرسةً إصلاحيةً بامتياز، حتى تجاوزَ صداها بلادَ الشام، وتردَّد الثناء على إنجازاتها في مصر والعراق وبلاد المغرب والمشرق.

وهذه دروسٌ من المدرسة الإصلاحية في الشام ترسم أبرز ملامحها في العناوين الآتية:

الدعوةُ التي حمل لواءَها القاسميُّ والبيطارُ والحسنيّ وغيرهم كانت مدرسةً إصلاحيةً بامتياز، تجاوزَ صداها بلادَ الشام، وتردَّد الثناء على إنجازاتها في مصر والعراق وبلاد المغرب والمشرق.

أولاً: التقدُّم في العلوم:

حقيقٌ بكل إصلاحٍ أن يُبنى على علمٍ؛ فما دُعي إصلاحاً وبُني على غيرِ علمٍ صحيحٍ جاء إفسادًا. فلا عجب أن يتصدر دعاة الإصلاح آنذاك الساحة بالعلم أولاً؛ لأنهم أدركوا أن أساس الخلل والفساد هو الجهل. فكان الـمُصلحون نواة نهضة علمية بدأت بأنفسهم، فكانوا أئمةَ العلوم باعتراف خصومهم[2].

وهؤلاء الأعلام (القاسمي والبيطار وغيرهما) على كثرة شيوخهم[3] كانت الكتب أليفَهم، فأكبّوا على ما وصلت إليه أيديهم من الكتب قراءةً وتعليقًا، حتى ألّف القاسمي مصنَّفًا كبيرًا مملوءًا بالنوادر واللطائف، جمعَه مما قرأه وهو ابن خمس عشرة سنة[4]! فلا عجب أنْ يُطلب للتدريس وهو في الرابعة عشرة[5].

ومِن تعلُّقهم بالعلوم ما وصفَه القاسمي في رسالةٍ لصديقه: «وإذا تركتُ القلمَ أو الكتابَ فأراني كالسمكِ إذا فارقَ الماء»[6].

ولم يكن القاسمي في هذا وحدَه، فقد اجتمع معه على حبّ العلم ومُدارسته عدد من الـمُصلحين[7]؛ منهم الشيخ عبد الرزاق البيطار، والشيخ سليم سمارَه، والمربّي أمين السفرجلاني، وتوفيق الأيوبي، ومصطفى الحلاق، وأحمد الحسني الجزائري، حتى وشَى بهم بسبب مجلسهم هذا بعضُ الحسّاد الـمُفسدين كما سيأتي.

وتخصيص الحديث عن علوم هؤلاء الـمُصلحين لأنهم كما ذكر الطنطاوي «جدّدوا في العلوم وأصلحوا»[8]، حتى تنوّعت معارفهم وبرعوا في شتى العلوم؛ فالشيخ بدر الدين الحسني كان محدِّثَ الشام ونادرةَ زمانه في الحفظ والضبط[9]، وكان «فهرسًا حيًا لكل مخطوط ومطبوع من الكتب في كل فنّ…، وكان يقرأ ويُقرئ أبدًا ما شاء وشاء الطالب؛ أَقرَأ الرياضيات قومًا لما طلبوها منه، والفلك والفلسفة، كما أقرأ الحديث»[10]، وقال البيطار في وصف شيخه محمد الطنطاوي نحو ذلك[11]؛ فقد فقهوا عصرهم ومشاكله، وأيقنوا أن الإصلاح يستلزم عدم الجمود عند العلوم الشرعية فحسب[12].

فبدأ إصلاحهم في طلب العلوم وتحصيلها، حتى أقرَّ الشيخ محمد الخاني شيخ النقشبندية في الشام لتلميذه القاسمي اختلاف طريقته عن طريقتهم في القراءة، فقال له: «إننا كنّا نقرأ علم الأصول للتبرُّك؛ لأنه لا فائدة لنا فيه، وإنما يستفيد منه مَن يكون حرًا مجتهدًا مثلك، لا مقلّدًا مثلنا»[13] وهذا من إنصاف بعض أهل العلم لبعض.

ونقل الأستاذ كرد علي عن الشيخ طاهر الجزائري قوله: «إن أفضل الطرق في إنهاض شعب: تثقيفه بثقافة عصره وثقافة الدين»، وأنه كان يقول لطلابه:» تعلّموا كل ما يتيسر لكم تعلُّمه…، وإياكم أن تقولوا: إنها ليست في نطاق اختصاصنا؛ فالعلم كله نافع، والمرء يتعلم ما حسنت به الحياة»[14].

تعلّموا كل ما يتيسر لكم تعلُّمه… وإياكم أن تقولوا: إنها ليست في نطاق اختصاصنا؛ فالعلم كله نافع، والمرء يتعلم ما حسنت به الحياة.

الشيخ طاهر الجزائري

ثانياً: التعليم والدعوة… برفقٍ وأناةٍ:

ولأنهم دعاةٌ مُصلحون لم يروا العلم بضاعةً يحتكرونها دون غيرهم، كما يصنع بعض السفهاء لتدوم لهم زعامتهم الموهومة، حتى كان –كما يقول كرد علي – يعزّ عليهم أن يتعلّم إنسان[15]! مع أن الأرقام تتحدث عن نسبة الأمية آنذاك في الشام بما يصل إلى 97 في المئة[16]! ولعل الطنطاوي عدَّ لهذا محاربةَ الأميّة ونشرَ العلم أساس الإصلاح[17].

صرخَ الـمُصلحون في الناس ليفزعوا إلى التعلُّم، وكانوا في صدارة المعلِّمين والمربِّين؛ فمِن حرص الـمُصلحين على نشر العلوم الإنجازُ الذي يُحفظ للشيخ طاهر الجزائري في جمعه المخطوطات في دار الكتب الظاهرية التي عُدّت بعدُ من مفاخر الشام[18].

قال الأستاذ كرد علي: «نحن نحكم على علم العالِـم بنتائج صاحبه؛ فالشيخ طاهر الجزائري أسّس المدارس الابتدائية في معظم الديار الشامية، وألّف لها الكتب، وعلّم المعلّمين أصول التعليم والتربية في زمن لم يكن فيه ما يقال له علم إلا بعض فروع الفقه…»[19]؛ فكانوا حربًا على الجهل ودعاة التجهيل، لتنهض الأمّة وتُصحَّح المفاهيم[20].

وعلى هذا ربَّى الـمُصلحون تلاميذهم؛ فهذا الشيخ حامد التقيّ تلميذ القاسمي ينوي الاستقالة من التدريس، فيأتيه من شيخه القاسمي: «إنني علّمتُك السنين الطويلة لتُرينا خدمتك للعلم وآثارك في مثل هذه البلاد التي هي متعطّشة لأمثالك، وأما عندنا فيوجد أمثالك الكثيرون؛ فاثبتْ في وظيفتك، واعملْ؛ فسيرى الله عملك»[21].

ونقل الطنطاوي عن شيخه السَّفرجلاني أنه لبث معلّمًا سبعين سنةً، وكان من أوائل الذين افتتحوا المدارس الأهلية في دمشق، يقول عنه: «ولقد رأيت في سجلات مدرسته اسم التلميذ، ثم اسم ابنه، ثم اسم حفيده، ثم اسم ابن الحفيد؛ علّم أربعة بطون»[22]. وقال عن الشيخ القصّاب: «أمّا الشيخ كامل القصّاب فإنّ في سيرته فصلاً كاملاً من تاريخ الشام الحديث: تاريخها العلمي وتاريخها السياسي، فهو من أركان التعليم فيها»، وحكم عليه الفرنسيون بعد احتلال دمشق بالإعدام[23].

صرخَ الـمُصلحون في الناس ليفزعوا إلى التعلُّم، وكانوا في صدارة المعلِّمين والمربِّين، فعمروا المكتبات، وأسسوا المدارس، وألّفوا لها الكتب، وعلّموا المعلّمين أصول التعليم والتربية

إن الـمُصلح يعلّم ويربّي ويوجّه، وطلابه في ذلك كله كأولاده، يحنو عليهم ويُكرمهم، وإن كان على قلّة ذات يد[24].

ولم يكونوا في ذلك مع طلابهم فحسب؛ بل كانوا على رِفق ولينِ جانب بالناس كافة، فقال العلّامة القاسمي: «يجب على المصلح أن يكون واسع الصدر، وألا يكون نَفورًا ممن يهجره أو يطعن فيه، بل يتقرب منه ويجذبه بحسن أخلاقه»[25]، وله مع تلميذه الشيخ حامد التقي مواقف في الرِّفق يذكرها عنه[26].

ولننظر ما يقوله القاسمي في ترجمته لشيخه الخاني: «ومن أجلّاء مشايخي صوفيُّ عصره، الأستاذ الجليل المحقِّق، الشيخ محمد الخاني النقشبندي، قرأت عليه حواشي كتب كثيرة بالحرف…، وكان رحمه الله لقّنني ذِكر الطريقة النقشبندية، ولازمت حلقته مدةً، ثم تركتُها لأمرٍ ما، وأجاز لي إجازةً عامةً»[27]. ومع هذا الأدب في حديثه عن شيخه نجد البرّ بمثله من الشيخ توفيق البزرة إذ يقول عن شيخه القاسمي: «إنّ مَن يلازمه ويرى علمه وسيرته قلَّ أن يعجبه كثير من الشيوخ الذين يدّعون التربية، وهم غلاظ الأكباد قُساة القلوب»[28].

ومِن هَدْي القاسمي لرِفقه بالناس وحرصه على دعوتهم: أنه إذا أراد صرف الناس عن عقيدة فاسدة أو بدعة فاشية يلجأ إلى التحذير منها بالنقل عن عالم موثوق به عندهم[29].

وفي الحديث عن حرص المدرسة الإصلاحية في الشام على الدعوة والتعليم لا يُغفل حرصهم حتى على تعليم المرأة في زمان كان الناس لا يهتمون بها ولا يولونها أية عناية[30].

ثالثاً: الريادة في الإصلاح الاجتماعي:

وأمثلته في كتاب الطنطاوي «في سبيل الإصلاح» كثيرة جدًا، بل يصلح كتابه هذا أن يكون دستورًا في الإصلاح الاجتماعي؛ ومَن للخلل ينتقده، ويبصّر الناس بمخاطره فيصحّحه، إن قعدَ أهل العلم والفضل عن ذلك؟! قال في مقدمته: «إننا إنْ لم نجد في عصرنا من المصلحين كالذين كانوا في الصدر الأول؛ فلا أقلّ من أن نتشبَّه بهم ونسلك سبيلهم، فنصيح بالناس بقدر ما في حناجرنا من قوة؛ ندعوهم إلى الإصلاح، وندلّهم على طريقه، وإذا جاءت أصواتنا خافتة فضاعت في جلَبة المجتمع فلم تُسمع؛ فإنّ حسبَنا أنْ فعلنا ما استطعنا»[31].

ومما قاله القاسمي رحمه الله: «الوقت الذي تمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع؛ لأن حبّ الغير ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة، كلها دلائل المدنيّة الحقّ التي تزيد في السعادة»[32]. وفي ترجمة الشيخ بهجة البيطار لجدّه الشيخ عبد الرزاق البيطار: «كان يجلس إليه العالم والكاتب والشاعر، والزارع والصانع والتاجر في مجلس واحد، فيتبادل الأفكار والآراء مع كل واحد منهم بعلمه، ويفيده به الفوائد الجمّة، حتى يخرج الكل من عنده فرحين مسرورين»[33]. فكانوا مرجعًا للناس كما ينبغي للمُصلحين، منفتحين على عصرهم؛ حتى قبلَ الشيخ القاسمي دعوةً من أحد وجهاء نصارى بلدة قارة في القلمون[34]، وعُرف عن الشيخ بدر الدين الحسني زيارته حيَّ النصارى بدمشق حينما أشاع الفرنسيون أن الثوّار يريدون الاعتداء على الحيّ[35]، وفيه يقول الطنطاوي: «كان الشيخ سرَّ قوة دمشق، تلجأ إليه كلما دهمتها الخطوب…»[36]؛ هذا لأن الشيخ لم يكن محدّثَ الشام فحسب، بل كان ممن أوقدوا الثورة ضد الفرنسيين ووجَّه قادتها، فقد ذكر الدكتور منير الغضبان أن الشيخ بدر الدين والشيخ علي الدقر طافا في المحافظات يدعوان الناس للتدرُّب لمواجهة العدو[37].

الوقت الذي تمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع؛ لأن حبّ الغير ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة، كلها دلائل المدنيّة الحقّ التي تزيد في السعادة.

القاسمي

ومن الحرص على الإصلاح وجدنا روّاد المدرسة الإصلاحية يشاركون في كل محاولة لنهضة المجتمع؛ فرموز المدرسة الإصلاحية الأوائل انطلقوا من حلقة القراءة لتأسيس الجمعية الخيرية بالشام[38]، لتضرب بسهمٍ في أعمال الخير وفي السياسة والأدب والفكر؛ لأنها جميعها عندهم ميادين الإصلاح.

وفي جمعية العلماء بدمشق وجدنا لطلاب القاسمي مشاركةً في تأسيسها وإدارة إعمالها، ونصّت هذه الجمعية في تأسيسها أنها «لإصلاح حال الأمة الديني والاجتماعي»، وجمعت أكثر علماء الشام آنذاك ممن همّهم الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[39]. ثم وجدنا الطنطاوي يتقدَّم في تأسيس جمعية الهداية الإسلامية سنة 1930م ويقرأ بيانها الأول[40].

رابعاً: البُعد عن المناصب والعفَّة عن أعطيات الحكّام:

جاء أكثر الفساد الذي كان في الشام سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا واجتماعيًا من الولاة والمتسلّطين فيها؛ فلا غروَ أن يبتعد الـمُصلحون –وهم في الدعوة والتعليم والإصلاح– عن الحكّام ويزهدوا في التقرّب إليهم، بل شاركوا في الإصلاح السياسي، وتصدّروا الثورات، وجاء البُعد عن السلطان وولاته عن أكثر أولئك الروّاد؛ فالشيخ بدر الدين دعاه السلطان عبد الحميد إلى الأستانة – وكانت حُلمًا تتطاول له الأعناق – فاعتذر منه، وما زال يتعفّف عنهم حتى صار يزوره أكابر الولاة والمسؤولين في داره[41]. وفي سيرة القاسمي: أنه كان لا يلتفت لوظائف الحكومة والأوقاف، ويتجنّب الترداد على المسؤولين؛ إلا قليلاً تخلّصًا من شرّهم[42].

قال محمد رشيد رضا عن القاسمي: «كان له رحمه الله تعالى دروعٌ سابغاتٌ من أخلاقه وسيرته، تَقِيه بغيَ أعداء العلم والإصلاح من حُسَّاده؛ إذ كان نزيهَ اللسانِ…، غيرَ مُزاحمٍ لوارثي العمائم على الحُطام، ولا مسابقٍ لهم إلى أبواب الحكّام، إلى ما كان عليه من العبادة والعفَّة والاستقامة»[43].

وضرب الشيخ طاهر الجزائري المثال في العفّة، فصار يبيع من كتبه وذخائر المخطوطات بيده في مصر عند كِبره، ورفض شفاعةً عند الخديوي ليفرض له راتبًا[44].

وعُرض على الشيخ عبد الرزاق البيطار وهو في الأستانة الإفتاءُ أو القضاءُ في مدينة من أمهات المدن السورية، فرفضَ كل وظيفة غير خدمة العلم الصحيح ونشره[45].

وفي سيرة الأمير الـمُصلح عبد القادر الجزائري محطاتٌ من جهاده في المغرب العربي ورحلته الإصلاحية في الشام وغيرها، وفيها صورٌ متنوعةٌ من احترام قادة الدول والمسؤولين إياه فيها[46].

خامساً: الصبر على الأذى في سبيل الله:

كانت للأمير عبد القادر الجزائري حصانة لدى السلطات، وتمتع بنحوٍ من ذلك الشيخ بدر الدين الحسني؛ لكنّ ذلك لم يكن للمشايخ الـمُصلحين الآخرين؛ ولعل أشهر ما وقع للقاسمي والبيطار ما عُرف «بحادثة المجتهدين»؛ فقد كانا في عصر جمود على القديم وتلقّي الأقوال بالتسليم دون تمحيص للصحيح من السقيم،

كما وصفه البيطار[47]، فلما اشتُهر أمر مجلسهم الأسبوعي وما يكون فيه من القراءة والمذاكرة تغيّظ بعض الحاسدين الجامدين، فأوغروا صدر الوالي عليهم، فاقتادوا القاسمي وجماعته إلى المحكمة بتهمة القراءة في كتب الحديث والتفسير والقول بالاجتهاد، بل وتأسيس مذهب جديد! فلما ردّوا على المفتي ومشايخه افتراءاتهم؛ وأحسنوا الردّ اضطروا للإفراج عنهم، يقول القاسمي: «فأسفَ الوالي على ما هيَّجُوه، وعلى جماعتنا أحنَقُوه…، فأشار الوالي على القاضي بتدارك الحال»؛ فكانت الحادثة بخلاف ما أرادها خصوم الـمُصلحين تأكيدًا لسلامة منهجهم أمام العامة وترسيخًا لهم في المجتمع، وفيها قال الشيخ الخاني النقشبندي لتلميذه القاسمي: «هذه الحادثة سببٌ لرفعتك وظهور فضيلتك»؛ وقد كانت، وقال القاسمي بعدها: «وكنت أقول كما قال بعض العارفين بمولاه: ومما منَّ الله به عليَّ أن أدرجَني في سلك الذين أُوذوا في الله»[48].

لكنّ المحنَ لهذا المصلح ومَن معه لم تقف عند هذه؛ فقد كانت رفعةً لهم من جهة، لكنها نبّهت السلطات الدينية والسياسية لخطورة فكره وإصلاحه، فصار تحت المراقبة، فدُوهِم بيته وحلقة تعليمه، وفُتشت مكتبته مرات[49]، على نحو ما حصل لصاحبه في الدعوة الشيخ عبد الرزاق البيطار[50].

وحيث إن الشام حاضنةٌ للمسلمين وقبلةٌ للـمُصلحين من شتى الأقطار، وحيث إن العلم رحمٌ بين أهله؛ فلا عجبَ إن نزلها أحد من العلماء أن يزورَ أهل العلم ودعاة الإصلاح فيها، لكنَّ نزلاءها لم يكونوا جميعًا من العلماء المرضيّين عند الدولة ومشايخ الصدارة حينَها، فكان إن جاء مَن لا يرضَون نهجه جعلوه تحت المراقبة، ثم يكون البلاء على مَن يزوره أو يجلس إليه؛ كما حدث في زيارة الإمام الإصلاحي محمد رشيد رضا للشام؛ إذ اضطروه للمغادرة بعد فتنة افتعلوها، وأثار عليه بعض المشايخ الحاقدين الناسَ والواليَ، وكانت محنةً للقاسمي والبيطار بعده؛ لأنهما التقياه أكثر من مرة[51]. وتكرر ذلك عند زيارة العلّامة أحمد الحُسيني القاهري للشام[52]!

وكما كان روّاد الدعوة مقصد العلماء الوافدين على الشام كانوا موئلاً للشباب المتنوّرين، فالتفّ حول القاسميّ عدد من الشباب والكهول المثقفين الذين جمعتهم الأفكار التحريرية، كان منهم عبد الحميد الزهراوي؛ فلما اعتُقل نالَ القاسميَّ مكروهٌ عظيمٌ، وطرقَ البوليس بيتَه ليلاً بسببه[53].

المحنُ التي يعاني الـمُصلحون ويلاتها ترفعهم بين الناس

فالمحنُ التي عانَى الـمُصلحون ويلاتها رفعتْهم بين الناس؛ لاسيما مَن كانوا على فهمٍ في العلوم عامة وفي الحياة، فثبتوا، وثبت مَن كان معهم في دعوتهم، وإن كان التفافُ بعض المثقفين المعجبين بهم جعل التُّهم العلمية الاجتهادية التي كانوا يُحاكمون عليها تصير تُهماً سياسيةً.

سادساً: الثورة في التأليف:

لا عجب –والعصر آنذاك عصر انحطاط– أن يكون الفتور عن التأليف والركون إلى ما تتم قراءته ومُدارسته من كتب الأولين السمةَ الأبرزَ لِمَا قبل قيام الإصلاحيين في الشام، فيغدو بعد ذلك ميداناً يظهر فيه إصلاحهم وتنبري فيه أقلامهم. وليس عبثًا أن تأتي أول رسالة للطنطاوي في كتابه «في سبيل الإصلاح» بعنوان: «أين الأقلام؟» يصيح فيها بالكتّاب لتسخير أقلامهم في معركة الإصلاح والتحرير[54]. فهذا ما حملَه على كتابة رسائله في الإصلاح، وهو في العشرين من عمره، فجاء كتابه «البواكير» منها، فيناقش فيه قضايا تعليمية وسياسية وتاريخية واجتماعية بطريقة ناقدة، بل يصحِّح فيها مفهوم التجديد والإصلاح، يقول: «خسَأ المجدِّدون إذا كان التجديد رِدَّةً عن الدِّين»[55]!

وهذه الثورة في نفس الطنطاوي للتحرير والتأليف بدأت قبلَه عند رأس الإصلاحيين في الشام، الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله؛ فخلَّف ما يزيد على مئة مؤلَّف مع أنه تُوفي ولم يتجاوز الخمسين من عمره[56].

ويحسن التأكيد أن التأليفَ بعد جمودٍ كان مطلباً في عملية الإصلاح، وصار ملمحًا من ملامح المدرسة الإصلاحية في الشام فيما بعد، على نحو ما كان التقدم في التعليم والدعوة عندهم؛ وكما كان الحرص على التجهيل سياسةً يتبعها بعض المشايخ لتدوم لهم سلطتهم الموهومة، كانوا في التنفير عن التأليف والتدوين[57].

خسَأ المجدِّدون إذا كان التجديد رِدَّةً عن الدِّين.

الشيخ علي الطنطاوي

وسبق أن أول ما جمعَه القاسمي رسالة أسماها «السفينة»، وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان يقول: «الكتابُ خيرٌ من ألف داعية وخطيب؛ إذ يقرؤه الموافق والمخالف، فإنّ المخالفَ لا بد إذا بلغَه أنه قد طلع شيء ضده أن يطالعه ويردّ عليه، فإذا أنصفَ رجع إلى الحقّ»[58]. لذلك لم يكن ليفوّت من وقته شيئًا في غير دعوة وتعليم أو تأليف[59].

فكان من منهج الـمُصلحين التأليف والحضّ عليه، كما نقل الطنطاوي عن الشيخ طاهر الجزائري[60].

فحياة الـمُصلحين لا فراغ فيها من النفع والخير، ولعلّ المحن التي مرّوا بها كانت تدفعهم لطَرقِ كلِّ السبل في إرشاد الناس ونفعهم؛ فإنْ أمكن لهم التعليم علّموا، وإن حُوصروا وضُيِّق عليهم انحبسوا في بيوتهم، فألَّفوا وكتبوا؛ فخيرُهم لا ينقطع، ورسالتُهم في الإصلاح لا تقف؛ وإنْ مات أحدهم قامت مؤلفاته شواهدَ تنطق مِن بعده برسالته.[61]

خاتمة ونتائج

كانت تلك بعض ملامح المدرسة الإصلاحية في الشام، كما ارتسمت على صفحات روّادها الـمُصلحين، بما يؤكد رسالتهم الإصلاحية الشاملة لمختلف مناحي الحياة في عصرهم.

وعلى نحوٍ ما خرج أولئك العلماء المصلحون في أرجاء سورية كلها دعوةً وتعليماً وجهاداً؛ خرجوا نحو المحيط الأكبر في البلدان العربية، فرأينا العلماء من المغرب والمشرق يَفِدون على الشام، ورأينا علماء الشام يخرجون نحو مصر والعراق وبلدان المغرب والمشرق؛ جمعَهم همّ الإصلاح في الأمّة فوق ما جمعَهم من رحِم العلم، كانت مراسلات القاسمي مع علّامة العراق الآلوسي، ومع قادة الإصلاح في مصر آنذاك الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا، ومراسلات الأمير أحمد الجزائري مع الشيخ عبد الرزاق البيطار، ومرسلات البيطار والقاسمي مع أمير البيان شكيب أرسلان. [62] وقد مضت دروسًا ليست للتبرّك والزهو بالماضي الإصلاحي للدعوة في الشام؛ وإنما للتأسّي والعمل، فما مرّ ذكره يصلح أن يكون عناوين في طريق الدعوة الإصلاحية في كل مِصرٍ وعصر. وأمسّ ما تكون الحاجة إليها جميعها عندنا اليومَ في الشام؛ فبهذا قامت المدرسة الإصلاحية في الشام منذ أكثر من قرن، وبه تعود راية الإصلاح تخفق في سمائنا من جديد؛ وما ذلك على الله بعزيز.

[1] خطط الشام، محمد كرد علي، (4/64).

[2] شيخ الشام جمال الدين القاسمي، محمود الإستانبولي، ص (43).

[3] يُنظر ثبت شيوخ القاسمي مما ترجمه لنفسه في: وليد القرون المشرقة إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي، محمد ناصر العجمي، ص (41).

[4] جمال الدين القاسمي، نزار أباظة، ص (107).

[5] القاسمي، للعجمي، ص (58)، والقاسمي، لأباظة، ص (110).

[6] القاسمي، لأباظة، ص (234).

[7] المرجع السابق، ص (114).

[8] رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، ص (547).

[9] محدث الشام العلامة السيد بدر الدين الحسني، محمد بن عبد الله آل الرشيد، ص (94)، وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، (1/376)، ونتيجة الفكر فيمن درَّس تحت قبة النسر، للبيطار أيضًا، ص (128).

[10] رجال من التاريخ، ص (441– 442).

[11] حلية البشر، (3/1285-1286).

[12] القاسمي، لأباظة، ص (342-343).

[13] المرجع السابق، ص (310).

[14] المرجع السابق، ص (112).

[15] حال بلاد الشام، ص (90).

[16] المرجع السابق، ص (35).

[17] كلمات صغيرة، ص (209).

[18] رجال من التاريخ، ص (433 – 434).

[19] حال بلاد الشام، ص (96).

[20] من كلام لأنور الجندي، ينظر: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية، محمد أنس سرميني، ص (208).

[21] القاسمي، للإستانبولي، ص (89).

[22] رجال من التاريخ، ص (535)، والذكريات، (1/95).

[23] رجال من التاريخ، ص (476-477).

[24] المرجع السابق، ص (484)، و(488).

[25] القاسمي، للإستانبولي، ص (80).

[26] القاسمي، للاستانبولي، ص (28)، القاسمي، لأباظة، ص (334).

[27] القاسمي، للعجمي، ص (47-50)، من كلام القاسمي رحمه الله في ترجمته نفسه.

[28] القاسمي، لسرميني، ص (103).

[29] القاسمي، للإستانبولي، ص (29)، وص (61).

[30] القاسمي، لأباظة، ص (333)، ولسرميني، ص (216).

[31] في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، ص (21).

[32] القاسمي، لأباظة، ص (341).

[33] حلية البشر، للبيطار، (1/10-14)، من ترجمة الشيخ بهجة البيطار لجدّه الشيخ عبد الرزاق البيطار في مقدمة الكتاب.

[34] القاسمي، لأباظة، ص (206).

[35] محدث الشام، للرشيد، ص (141).

[36] المرجع السابق، ص (154).

[37] سورية في قرن، منير الغضبان، ص (59)، وص (63).

[38] سورية في قرن، ص (20).

[39] تفصيل هذه الجمعية في: جمعية العلماء بدمشق، لمحمد مطيع الحافظ.

[40] البواكير، علي الطنطاوي، ص (158). ويُنظر في تأسيسها: الذكريات، (2/346).

[41] محدث الشام، للرشيد، ص (29)، وص (148)، وما بعدها.

[42] القاسمي، للإستانبولي، ص (19). وكلام الشاويش في الهامش تعليقًا على النص من سيرة القاسمي.

[43] المرجع السابق، ص (37).

[44] رجال من التاريخ، ص (438).

[45] حلية البشر، (1/18)، وأديب علماء دمشق الشيخ عبد الرزاق البيطار، ومحمد ناصر العجمي، ص (117).

[46] يُنظر: سيرة الأمير عبد القادر الجزائري، أحمد الجزائري الحسني.

[47] حلية البشر، (1/11).

[48] يُنظر: القاسمي، للعجمي، ص (63-85)، ولأباظة، ص (112)، وللإستانبولي، ص (41)، ولسرميني، ص (48).

[49] القاسمي، لأباظة، ص (56)، ولسرميني، ص (51)، وص (54).

[50] حلية البشر، (1/17).

[51] القاسمي، للإستانبولي، ص (40).

[52] القاسمي، للعجمي، ص (92-94).

[53] القاسمي، لأباظة، ص (130)، وص (201).

[54] في سبيل الإصلاح، ص (23).

[55] البواكير، ص (90).

[56] القاسمي، لأباظة، ص (238).

[57] حال بلاد الشام، ص (91).

[58] القاسمي، لأباظة، ص (237)، وللإستانبولي، ص (57).

[59] القاسمي، لأباظة، ص (238).

[60] رجال من التاريخ، ص (433).

[61] يُنظر: الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي، محمد بن ناصر العجمي.

[62] يُنظر: البيطار، للعجمي، ص (40)، والقاسمي لأباظة، ص (180)، وللإستانبولي، ص (51).