الشريعة الإسلامية مستمدةً من وحي الله تعالى لرسوله الكريم، ارتضاها سبحانه للبشرية دستورًا، تنظم أمورهم وتحقق سعادتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وشريعةٌ هذه حالها لا يمكن إلا تكون أصيلةً مستقلةً كاملة، ومع ذلك يحاول أعداء الله النيل منها وتشويهها بشبهات وافتراءات من هنا وهناك، فما أبرز هذه الشبهات؟ وكيف يُردُّ عليها؟

مدخل:

الفقهُ الإسلامي مفخرةٌ مِن مفاخرِ الأمة الإسلامية، بل والفكر البشري، فهو أولُ مدونةٍ متكاملةٍ تفصيليةٍ لحقوق الفرد والمجتمع والدولةِ، يجمع بين المصالح الدينيةِ والدنيويةِ والأسريةِ والاجتماعيةِ والأخلاقية، بما لم يكن في الأمم السابقة، بل صار منارةً للأنظمة والقوانين التي أنتجتها الأمم اللاحقة، ومصدرًا لها.

ومع وضوح ذلك وشهادةِ العديد مِن المنصفين مِن غير المسلمين به إلا أن فريقًا مِن المستشرقين وأتباعِهم وجهوا عددًا مِن الاتهامات لهذا العلم الشريف ضمن مجملِ طعونهم في الإسلام، وفي هذا المقال بيانٌ لطبيعة الفقه الإسلامي واستقلاله، وتوضيحٌ لحقيقة هذه الاتهامات والإجابة عنها.

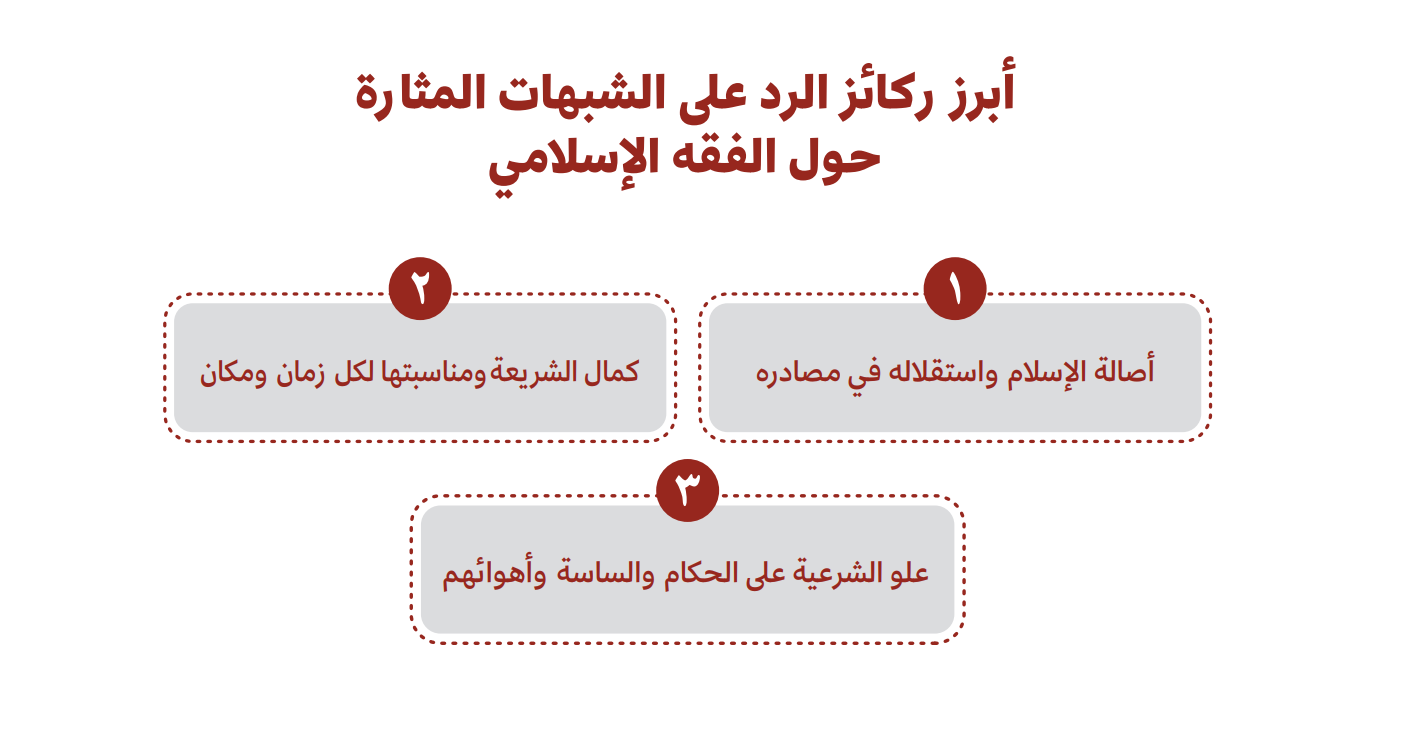

وهذه الاتهامات ترجع في مجملها إلى ثلاثة أمور: أحدها: الطعن في أصالة الإسلام واستقلاله في مصادره، والزعم أنه مستمدّ أو مستنِدٌ أو على الأقل متأثر بالقانون الروماني أو بشريعة التوراة. والثاني: نَبْزُ الفقه بالجمود وعدم مواكبته لحاجات العصر، وقصوره عن تحقيق متطلبات المرحلة. والثالث: أنه نشأ متأثرًا بأهواء الملوك والساسة، محقِّقًا لرغباتهم.

كلُّ إنسان يمكنُه أن يدعيَ ما شاء مِن دعاوى، ويضع ما شاء مِن فرضيات، ولكنه مطالَبٌ بإثباتها تاريخيًا بالحجةِ المقبولة، فهناك فرقٌ بين وجودِ الاحتمال وإمكانِ حصوله، وبين وقوعِه فعلاً، وما يعوَّل عليه هو الثبوتِ التاريخي، وهذا لا يتحقق إلا بالبيناتِ والشواهدِ التاريخية

هل الفقه الإسلامي نسخةٌ مطورةٌ أو متأثرةٌ بالفقه الروماني؟

زعم بعضُ المستشرقين -وتبعهم بعضُ الكتاب والمتربصين والإعلاميين- أن الفقه الإسلامي مستمَدٌّ مِن القوانين الرومانية التي كانت مطبقة في بلاد الشام قبل دخول الفتح الإسلامي، أو على الأقل هو متأثرٌ بها إلى حد ما، وحاولوا أن يتلمسوا ما يبررون به هذا الزعم بوضع احتمالاتٍ لكيفية وقوعِ هذا التأثر، فقالوا:

- لعلَّ النبي صلى الله عليه وسلم اطَّلع على القانون الروماني في رحلاته التجارية قبل البعثة إلى البلاد الخاضعة لحكم الرومان.

- أو تعلَّم بعض تلك القوانين مِن العبيد الروم الذين كانوا في الحجاز.

- أو أن بعضَ الفقهاء المسلمين ربما تعلَّموا تلك القوانين في المدارس القانونية الرومانية التي كانت قائمةً في بعض البلاد كالشام.

- أو أنَّ الأعرافَ السائدة في البلاد التي افتتحها المسلمون كانت قائمةً على التنظيمات الرومانية، فاعتبرها المسلمون واستندوا إليها.

- أو أنَّ النُّظم الرومانية أثَّرت في أعراف العرب وأحكامهم قبل الرسالة، ثم جاء الإسلام فأقر طائفةً منها.

قالوا: ويشهد لهذا التأثرِ وجودُ بعض المبادئ القضائية المشتركة بين القانون الروماني والنظام الإسلامي كمطالبة المدعي بالبينة، وتوجه اليمين إلى المنكِر.

ويمكن أن يُبدأ الجوابُ عن هذه الادعاءات بما خُتم به كلامهم، وهو أن البينةَ على المدعي، بمعنى أن ما ذكروه لا يعدو أن يكون مجردَ افتراضات واحتمالات، وكل إنسان يمكنُه أن يدعيَ ما شاء مِن دعاوى، ويضع ما شاء مِن فرضيات، ولكنه مطالَبٌ بإثباتها تاريخيًا بالحجةِ المقبولة:

والدعاوَى إذا لم يقيموا عليها ** بيناتٍ أبناؤها أدعياءُ

فهناك فرقٌ بين وجودِ الاحتمال وإمكانِ حصوله، وبين وقوعِه فعلاً، فالذي يمكن البناءُ عليه هو الثاني مِن الوقوع الفعلي والثبوتِ التاريخي، وهذا إنما يتحقق بإقامةِ البيناتِ والشواهدِ التاريخية، والإثباتات الواقعية، قال تعالى في تقرير هذا المبدأ العظيم ردًا على مَن أطلق ما شاء مِن الدعاوى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111].

وهؤلاء المدَّعون لهذه الاحتمالاتِ لم يأتوا بما يثبتُها، بل الوقائعُ التاريخية تُكذِّب هذه الادِّعاءات، وتبين خطأ هذه الافتراضات:

- فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ أُميًّا وفي بيئةٍ أُمية فكيف تلقى القانونَ الروماني؟ وعلى يدِ مَن؟ ولم يكن له رحلاتٌ كثيرة إلى خارج بلاده، ولا كان يمكث هناك الـمُدَدَ الطويلة، فلم يكن له قبل البعثة إلا رحلتان، وكانت الأولى وهو طفل ابنُ تسعِ سنين، وقابل فيها راهبًا نصرانيًا للحظاتٍ قليلةٍ، ولم يكن ذلك الراهب مِن رجال القانون، فكيف تلقى عنه القانون الروماني في تلك اللحظات؟!

ثم كانت الرحلة الثانية وهو ابن خمسٍ وعشرين سنة مِن عمرِه، وكان مشغولاً فيها بالتجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت أيضًا لمدةٍ محدودةٍ، ولم يُنقل -فضلاً عن أن يَثبتَ- أنه التقى فيها بعضَ رجالِ القانون أو غيرِهم ممن يمكن أن يتلقى عنهم علومَ الرومان وقوانينَهم، ولا حكى ذلك أحد ممن كان معه في تلك الرحلة.

- ثم مَن هو ذلك الشخص الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم تلك القوانين في الحجاز، وغالبُ العبيد الذين كانوا يُجلبَون إلى تلك البلاد إنما كانوا مِن الصنّاعِ والعمال والعامة، لا مِن رجالِ القانون والفِكر في بلادِهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: 103]، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند فيما يجيء به مِن الوحي إلى أولئك الأعاجم لما كان القرآن بهذه الفصاحة والبلاغة العربية التي أعجزت البشرية عن معارضته والإتيان بمثلِه، ولو وُجد شيء مِن ذلك لطار بذلك الأعداءُ المتربصون على كثرتِهم.

- وأما المدارسُ القانونيةُ الرومانية فالمعروفُ تاريخيًا أنها أُغلِقت قبل فتحِ المسلمين لتلك البلاد بأكثرَ مِن قرنٍ، بل كان ذلك قبلَ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمدةٍ.

- وبعد أن فتح المسلمون البلادَ التي كانت خاضعةً لحُكمِ الرومان أرسلوا إليها القضاةَ الذين تفقهوا على علماءِ الشريعة، وكانوا يستندون في أحكامِهم إلى الكتاب والسنة والسوابقِ القضائية للخلفاء الراشدين، ولم يَنقل أحدٌ مِن المؤرخين أن قضاةَ المسلمين كانوا يستندون إلى شيءٍ مِن قوانين الرومان في أحكامِهم، بل لا يوجدُ في شيء مِن مدونات الفقهِ والقضاءِ الإسلامي -على كثرتِها- ما يشيرُ إلى وجود أحكامٍ مستمَدةٍ مِن القوانين الرومانية بخلاف الكتب التي تأثرت بالعلومِ المترجمة مِن الأمم الأخرى كاليونان والفرس وغيرهم في الفلسفة والمنطقِ والطب وغيرها؛ فهي مصرحةٌ بذلك منذُ دخولِ ذلك التأثرِ، وأيضًا لم يثبت أن كتب القانون الروماني تُرجمت إلى اللغةِ العربية التي يمكن أن يفهمَها فقهاءُ الإسلام، أو إلى اللغات المحليةِ للبلادِ التي افتتحها المسلمون.والثابتُ تاريخيًا أن تدوينَ العلومِ الإسلاميةِ كان في القرن الثاني الهجري وما بعدَه، وكانت العناية بالعلوم الإسلامية المحضَةِ كالحديث والفقه والتفسير، ولم يكن في تلك المدونات أي أثرٍ لمصادرَ غيرِ إسلاميةٍ كالقانون الروماني وغيرِه.

بل إن الشريعةَ الإسلاميةَ تحرّمُ الاستنادَ في الحكمِ والقضاء إلى غير ما أنزل اللهُ عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وتتوعد مَن خالف ذلك، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدُ أصحابِه بصحيفةٍ مِن التوراةِ، وقال: (والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا، ما وسعه إلا أن يتبعَني)[1].

وأما ما يتعلق بأعرافِ البلادِ التي افتتحها المسلمون وعاداتِ أهلِها فإن علماءَ المسلمين وجدوا في تلك البلاد أعرافًا مختلفة، فعرَضوا هذه الأعرافَ على ميزانِ الشريعة، فما خالفها ردوه، وما لم يخالفها أقروه، وليس في هذا ما يعيب؛ لأن الحُكمَ أولاً وآخرًا لأحكامِ الشريعة.

- وكذلك ما وُجد مِن أعراف العربِ قبل الإسلام فإنها محكومةٌ بقانونِ الوحي، ومعيارِ الشريعة، وادعاءُ أن مصدرَ هذه الأعراف والأحكام هو القانون الروماني يفتقرُ أيضًا إلى إثبات.

- ووجودُ شيءٍ مِن التشابهِ في المبادئ العقليةِ أو الفِطريةِ لا يُثبت وقوعَ التأثر أو الاستمداد بين الأحكام الإسلامية والقانون الروماني، فهي مبادئُ إنسانيةٌ عامة لتحقيقِ العدلِ تشترك فيها الجماعاتُ البشرية، وقد أقرتها الشرائعُ السماويةُ.

- الثابت تاريخيًا هو العكس تمامًا، فقد ذكر عددٌ مِن المؤرخين أن قضاةَ كثيرٍ مِن البلاد غير الإسلامية المجاورة لبلادِ الإسلام استفادوا مِن الإجراءاتِ والمبادئ القضائية الإسلامية فطبقوها في بلادِهم لما تضمنته مِن العدلِ وحفظِ الحقوق، بل إن كثيرًا من القوانين الغربية الحالية قد استندت واستفادت من المدونات الفقهية الإسلامية.

- وجودُ الفروق الجوهرية الواسعة في الأصول والفروع بين أحكامِ الشريعةِ والقانون الروماني بالقدر الذي لا يقارَنُ بحالٍ بالقدرِ الذي يُزعمُ مِن وجود التشابهِ.

لم يَنقل أحدٌ مِن المؤرخين أن قضاةَ المسلمين كانوا يستندون إلى شيءٍ مِن قوانين الرومان في أحكامِهم، بل لا يوجدُ في شيء مِن مدونات الفقهِ والقضاءِ الإسلامي ما يشيرُ إلى وجود أحكامٍ مستمَدةٍ مِن القوانين الرومانية، ولم يثبت أن كتب القانون الروماني تُرجمت إلى اللغةِ العربية مطلقًا

هل الفقه الإسلامي مستنِدٌ إلى شريعة التوراة أو التلمود؟!

يزعم بعضُ المستشرقين وأتباعُهم أن الشريعةَ الإسلامية تستند إلى اليهوديةِ (التوراة أو التلمود) في كثير مِن التشريعات والأحكام والنظم، حتى قال بعضهم: “اليهودية لها تأثيرٌ عظيم جدًا على تكوين الإسلام”، بل بالغ بعضهم فقال: الإسلام ليس إلا “يهودية ذات نزعة عالمية!”.

واستندت هذه المزاعم إلى عدة مبررات، ومنها:

- دعوى أن الذين دخلوا مِن اليهود في الإسلام نقلوا معهم ثقافتهم وعلومَهم، ونشروها بين المسلمين، ومِن هنا تسرَّبت تعاليمُ التلمود إلى الفقه الإسلامي.

- ما يُلحظ مِن وجود تشابهٍ واشتراكٍ بين التشريع الإسلامي وفقه التلمود اليهودي، وقالوا: بما أن الإسلامَ هو المتأخر في الزمان، فيكون هو المتأثِّر بها.

- زعمُ تأثرِ بعض علماء المسلمين في تبويب الفقه الإسلامي ببعض كتب اليهود، ومن ذلك ادِّعاء أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني استفاد مِن كتاب المشنا اليهودي في تبويب وتصنيف كتبه.

وأمام هذه الدعاوي نسجِّل ما يلي:

مثلُ هذه الدعاوى العريضة تدلُّ على نقصٍ كبيرٍ في فهم الشريعة الإسلامية، ومعرفة طبيعتِها، وكيفية تكوينِها وبنائها، ثم تدوينها، فالأحكامُ الشرعية في الإسلام تتمتَّع بمقاومةٍ عاليةٍ لأي مصادرَ غيرِ إسلاميةٍ بسبب النظامِ الصارمِ الذي قرَّره الإسلامُ في مرجعية الأحكام وانحصارها في الكتاب والسنة وما دار في فلكِهما.

فقد كانت الأحكامُ تنزل عبر الوحي مفرقة في سنين طويلة بحسب الوقائع وحاجات المكلَّفِين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينها للناس ويطبقها لهم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أحدٍ مِن أهل الكتاب ليسألَهم عن حكمٍ شرعي حتى حينما يتأخر نزولُ الوحي، بل إن اليهودَ هم الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن بعض المسائل امتحانًا لصدقِ نبوتِه.

وحينما كان ينقل بعضُ الصحابةِ شيئًا مِن أعمال أو أحكام غير المسلمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادرُ بالإنكارِ لذلك، ويبينُ مخالفةَ ذلك لدين الإسلام، كما حصل حينما رجع معاذُ بنُ جبل رضي الله عنه من الشام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه رأى النصارى يفعلون ذلك بعظمائهم، فنهاه عن ذلك[2]، وحينما جاءه عمر رضي الله عنه بصحيفةٍ مِن التوراة، وقال: إنَّا نسمع أحاديثَ مِن يهود تُعجبنا أفَتَرى أن نكتبَ بعضَها؟ فقال: (أمتهوِّكُون أنتم كما تهوَّكت اليهود والنصارى؟ – أي: أمتحيِّرون أنتم في دينِكم حتى تحتاجوا الرجوع إلى أهل الكتاب؟- لقد جئتكم بها بيضاءَ نقية، ولو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي)[3].

وعندما أذِن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديث عن أهل الكتاب إنما كان ذلك فيما يتعلَّقُ بقَصص الأنبياء وأحداثِ التاريخ ونحو ذلك دون التشريعات والأحكام، مِن غير تصديقهم في ذلك ولا تكذيبِهم، فكان بعد ذلك مَن يحتمل أن يكون حديثُه مأخوذًا عن أهل الكتاب يُتوقف في حديثِه، ولا يقبله العلماء، ومِن ثَمّ ظهر تتبعُ العلماء لما سمي بالإسرائيليات التي ذُكرت في كتب التفسير والتاريخ استئناسًا للتنبيه عليها، والتحذير مِن قبولها.

وحينما تناول علماء أصول الفقه الخلافَ في مسألةِ الاعتماد على الشرائع السابقة في الأحكام بينوا أن المقصودَ هو ما ذُكر في أدلة الكتاب والسنة منسوبًا إلى الأديان السابقة، ونبهوا على اتفاق الأمة على أن ما يُنقل إلى المسلمين عن الأمم السابقة مِن غير طريق الكتاب والسنة فلا عبرةَ به، ولا التفاتَ إليه، ولم يقل أحدٌ مِن علماءِ الشريعة على مرّ العصور بالرجوع إلى كتب اليهود والنصارى في تقرير أي حكمٍ شرعي.

اتَّفق علماء الإسلام على أنَّ ما يُنقل إلى المسلمين عن الأمم السابقة مِن غير طريق الكتاب والسنة فلا عبرةَ به، ولا التفاتَ إليه، ولم يقل أحدٌ مِن علماءِ الشريعة على مرّ العصور بالرجوع إلى كتب اليهود والنصارى في تقرير أي حكمٍ شرعي

ويجاب عن النقاط الثلاث المذكورة سابقًا بما يلي:

- مِن الثابت في المصادر الحديثية والتاريخية أن اليهودَ وغيرَهم حينما كانوا يدخلون في الإسلام فقد كانوا يخضعون للأحكام الشرعية، ويسلمون لها تسليمًا مطلقًا، وعندما ينقلون أخبارًا عن أنبيائهم فقد كان الصحابة يعرضون ذلك على الكتاب والسنة فلا يقبلون إلا ما وافقهما.

ومن الأمثلة على ذلك: ما ثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أنه أخبر عن رسول الله أنه قال: (الحياءُ خيرٌ كلُّه)، فقال بُشير بن كعب: “إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينةً ووقارًا لله، ومنه ضعفٌ”، فغضب عمرانُ حتى احمرتا عيناه، وقال: “ألا أُراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعارض فيه؟!”[4].

- أما وجودُ التشابه في بعض الأحكام فافتراضُ أن فقهاء الإسلام استمدوا تلك الأحكام من الشريعة اليهودية لا تسنده وقائع التاريخ، فعلماءُ الإسلام لم يكن بمقدورهم الوقوف على التراث التشریعي اليهودي في عصر نشأة الفقه وظهور المذاهب؛ لأن كلاً مِن التوراة والتلمود كان مكتوبًا بلغة غیر عربیة، ولم يعتن الفقهاء المسلمون بتعلم اللغات الأجنبیة لعدم حاجتهم إليها، وعدم تيسر أسباب دراستها، فبقيت تشريعات اليهود مجهولة عند فقهاء المسلمين عدة قرون بعد تدوين الفقه واستقرار أحكامه.

وأيضًا فليس سببَ هذا التشابهِ استمدادُ المسلمين مِن كتب اليهود وغيرهم، بل سببُه اتحادُ المصدر، وهو الوحي الإلهي، فالذي أمر اليهودَ بهذه الأحكام هو الذي كلف بها المسلمين، ومِن هنا جاء الإسلامُ بموافقةِ الشرائع السابقة التي لم تُحرف وأقرها الله في كتابه كمشروعية القصاص مِن الجاني، أو عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم كصوم يوم عاشوراء شكرًا لله على نجاةِ موسى عليه السلام مِن فرعون.

ومِن جهة أخرى فلا مجالَ للمقارنة بين قدر التميُّز والاستقلال الكبير للأحكام الإسلامية وقدر التشابه القليل الذي أقرَّه الله عزَّ وجلَّ من الشرائع السابقة وجعله باقيًا في دين الإسلام.

- وسبق أن فقهاء الإسلام لم يكن بمقدورهم الاطلاع على تفاصيل أحكام شريعة اليهود، ومن ذلك أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني لم يُعلم أنه كان يتكلم بغير العربية، أو كان يطالع كتبًا غير إسلامية، ثم إن كتبه موجودة مطبوعة، ومَن يتأملُها يجد أنها إسلامية بامتياز، وأن الإمام الشيباني كان مبدعًا في التأليف والتبويب، وليس هناك ما يثبت تأثرَ كتبه بمصادرَ أخرى، أو وجود تشابهٍ بين تبويبها وتبويبات كتب اليهود، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء عارٍ عن الدليل[5].

مَن يتهم الفقه الإسلامي بالجمود فهو لم يدرك طبيعةَ الفقهِ الإسلامي، ولا عرف حقيقةَ عملِ المجتهدين في الاستنباط الذي لا يتحقَّق إلا بإدراكِ الواقعِ الذي يُراد معرفةُ حكمِ الشريعة فيه، ويُقصدُ تنزيلُ الحكمِ عليه

هل الفقه الإسلامي جامد؟

الفقهُ الإسلامي نتاجُ استنباطِ واجتهادِ الفقهاء، والاستنباطُ عمليةٌ تفاعليةٌ مستمرةٌ بين نصوص الشريعة وواقعِ الناس واحتياجاتهم المتجددة مِن خلال جهود العلماء المتضافرة في توصيف وتكييف تلك الوقائع، وعرضِها على النصوص والأدلة، والبحث عن تحقق الأوصاف المقتضية للأحكام في تلك الوقائع، فالتجدد في استنباطات الفقهاء المناسبة لواقعهم مِن خصائص الفقه الإسلامي، ومِن ثَمّ فإن مَن يتهم الفقه الإسلامي بالجمود فهو لم يدرك طبيعةَ الفقهِ الإسلامي، ولا عرف حقيقةَ عملِ المجتهدين في الاستنباط الذي لا يتحقق إلا بإدراكِ الواقعِ الذي يُراد معرفةُ حكمِ الشريعة فيه، ويُقصدُ تنزيلُ الحكمِ عليه.

وقد قرر أهلُ العلم أن أحكامَ الشريعة نوعان: نوعٌ ثابتٌ لا يقبل التغيرَ كالعقائد وأصول العبادات ومقاديرها والكفارات، ونوعٌ يقبل التغيرَ والتطورَ، وهو ما علّقه الشارع بالمصلحةِ أو العُرفِ ونحوها.

يقول ابن القيم: “الأحكامُ نوعان: نوعٌ لا يتغير عن حالةٍ واحدةٍ هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهادِ الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغييرٌ ولا اجتهادٌ يخالف ما وُضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغيرُ بحسب اقتضاءِ المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارعَ ينوّع فيها بحسب المصلحة..”[6].

وقد ضمّن الفقهاءُ هذا المعنى في قاعدةٍ فقهيةٍ نصوا فيها على قابلية الأحكامِ الشرعية للتغيُّر بتغيُّر ما بُنيت عليه، فقالوا: “لا يُنكَر تغيُّر الأحكام بتغَيُّر الأزمان”.

والأحكامُ التي تتغير بتغير الزمان لها وصفان، إذا لم يتحققا، أو فات أحدُهما: لم تكن داخلةً في القاعدة، بل تكون مِن الأحكام الثابتة، وهذان الوصفان هما:

الأول: أن يكون الحكمُ مِن المسائلِ الاجتهاديةِ. وحيثُ وُجد الظنُّ وانتفى القطعُ واليقينُ ثبوتًا أو دلالةً ساغ الاجتهادُ مِن المؤهلين لخوض غماره.

الثاني: أن يكون مِن الأحكام المبنيةِ على العُرف والعادة أو المصلحةِ والقياس.

قال د. محمد الزحيلي: “اتفقت كلمةُ المذاهب على أن الأحكامَ التي تتبدَّل بتبدُّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكامُ الاجتهادية التي بُنيت على القياس ودواعي المصلحة، فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرُها”[7].

وقال الشيخ أحمد الزرقا مفتي حلب وفقيهُها: “لا يُنكَر تغير الأحكام بتغير الزمان. أي: بتغيّر عُرفِ أهلِها وعادتِهم، فإذا كان عرفُهم وعادتُهم يستدعيان حُكمًا، ثم تَغَيّرا إلى عُرفٍ وعادةٍ أخرى فإن الحكمَ يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفُهم وعادتهم”[8].

طبيعة الأحكام السياسية تأبى تقييد الوسائل والإجراءات التي لا بدَّ مِن تركها للأمة بحسب معطيات الواقع، ومقتضيات المرحلة، والمقصودُ هو ضبطُها مِن حيث المبادئ والغايات، ومِن حيث الحدود العامة والتنبيه على المصالحِ المهمة، وضروبِ الفساد الذي يجب تجنُّبه والبعدُ عنه

الفقهُ ومواكبة متغيراتِ العصر وحاجاته:

هل يتسع الفقه لبيان أحكام البيع والشراء وأحكام الأسرة، لكنه يضيق عن أحكام السياسة؟

جاءت الشريعة الإسلامية لتعيدَ صياغةَ جميعِ جوانب حياةِ الإنسان، ويشمل ذلك حياةَ الفرد والجماعة بما في ذلك الأسرة والمجتمع وصولاً إلى الدولة، فأحكامُ الشريعة شاملةٌ لكل ما يحتاجه الإنسانُ مِن أحكامٍ ونُظُمٍ في جميع حالاته.

قال ابن القيم: “فلِرسالتِه صلى الله عليه وسلم عمومان محفوظان، لا يتطرق إليهما تخصيصٌ: عمومٌ بالنسبة إلى المرسَل إليهم، وعمومٌ بالنسبة إلى كل ما يحتاج مَن بُعث إليه مِن أصولِ الدين وفروعِه، فرسالتُه كافيةٌ شافيةٌ عامةٌ، لا تُحْوِجُ إلى سواها، ولا يتم الإيمانُ به إلا بإثباتِ عموم رسالتِه في هذا وهذا، فلا يخرج أحدٌ مِن المكلفين عن رسالتِه، ولا يخرج نوعٌ مِن أنواعِ الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به”[9].

وقد جاء في كل جانبٍ مِن جوانب الحياةِ ما يناسبها مِن النصوصِ والأحكام إجمالاً وتفصيلاً، ثباتًا وتغيرًا بحسب طبيعة تلك الجوانب، فعلى سبيل المثالِ: لما كانت العباداتُ مبناها على التقرب إلى الله بما شرعه، ولا مجال للرأي فيها، فقد جاءت نصوصُها مفصلة في بيان أحكامها، وموسعةً في وصف تفاصيلها وشروطِها وأحوالها، ولما كانت المعاملاتُ من البيع والشراء والإجارة والشركات وغيرها إنما تراد لسدِّ حاجات الناس المختلفة فقد جُعل الأصلَ فيها الإباحةُ، وجاءت النصوصُ بضبطِ تلك المعاملات بما يمنع الغِشَّ والغررَ والرِّبا وسائرَ الوجوه التي تؤدي إلى الظلم والعداوة ووقوع النزاعات بين الناس.

وكذلك الأحكام السلطانية والممارسات السياسية هدفُها في الإسلام تحقيقُ مصالح الناس في دينهم ودنياهم، ودرء المفاسد عنهم، فجاءت الأدلة الشرعية متناسبة مع ذلك، فأرست القواعد والقيم العامة كالعدل والشورى والنصيحة واعتبار سلطة الأمة مِن خلال ممثليها وغير ذلك، ووضعت كثيرًا مِن الأحكام والمحددات التي لا بد مِن التقيدِ بها في الأحكام الدستورية والتشريعية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك فقد تركت مساحةً واسعةً في تحديد الوسائل والهياكل والترتيبات والإجراءات بما يحققُ المصلحةَ المعتبرة، ولا يخالف القواعد الشرعية، ولا يتجاوز الأدلةَ والأحكامَ، ومِن هنا بين العلماءُ أنه لا يُشترط في السياسة حتى تعتبر شرعيةً أن تأتي منصوصةً في أدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء، بل يكفي أن تحققَ المصلحةَ ولا تخالفَ الشريعةَ؛ لأن المقصودَ مِن السياسة الشرعية هو تحقيقُ المصالحِ، ودرءُ المفاسد كما سبق.

ولهذا بيَّن بعضُ أهل العلم ما يُعتبر مِن السياسة الشرعية وأنه “ما كان فِعلاً يكون معه الناس أقربَ إلى الصلاح، وأبعدَ عن الفساد، وإن لم يضعه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحيٌ”[10].

وفي معناه قول الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله في تعريف السياسة الشرعية: “تدبيرُ الشؤونِ العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيقَ المصالحِ ودفعَ المضارِّ، مما لا يتعدى حدودَ الشريعة أو أصولَها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمةِ المجتهدين”[11].

وهذا يدل على أن طبيعة الأحكام السياسية تأبى التقييدَ والتحديدَ للوسائل والإجراءات التي لا بد مِن تركها للأمة بحسب معطيات الواقع، ومقتضيات المرحلة، وأن المقصودَ هو ضبطُها مِن حيث المبادئ والغايات، ومِن حيث الحدود العامة والتنبيه على المصالحِ المهمة، وضروبِ الفساد الذي يجب تجنُّبه والبعدُ عنه.

العلماء مُجمِعون إجماعًا قطعيًا على أنه لا يجوز أن يُغيَّر شيءٌ مِن أحكام الشريعة مِن أجل أي أحدٍ مِن الناس، ولو كان حاكمًا، ولهذا كثُرت حوادثُ إنكارهم على السلاطين ومخالفتِهم لهم فيما يخالفون فيه شرعَ الله تعالى، وفي بيان الحق، والصدعِ به في وجوههم

هل الفقه متأثر بسياسات الحكام؟

يقوم التصورُ الإسلامي للدولة على أن كل فردٍ فيها سواءٌ كان حاكمًا أو محكومًا هو عضو في بناء الأمة وله حقوق، وعليه واجباتٌ بحسب ما يتحمل مِن مسؤوليات، فلا يجوز أن يَتجاوز في أخذِ ما ليس له مِن الحق لكونه حاكمًا، كما لا يجوز أن يُبخسَ مِن حقوقِه لكونه محكومًا.

فالحاكمُ كغيره في كونه عبدًا لله تعالى، خاضعًا لشرعه، ملزَمًا بأحكامِه، فإذا أمر بما يخالف شرعَ الله لم يجز لأحدٍ أن يطيعَه في ذلك، ولا أن يساعدَه في تحقيقِ المعصية.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا طاعةَ في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)[12].

ومع اختلاف العلماء في تقدير الأصلح والأوفق للقواعد الشرعية مِن الدخولِ على السلاطين ومخالطتِهم ونُصحِهم أو اعتزالِهم والبعدِ عنهم إلا أنهم مجمعون إجماعًا قطعيًا على أنه لا يجوز أن يُغيَّر شيءٌ مِن أحكام الشريعة مِن أجل أحدٍ مِن الناس كائنًا مَن كان، ولو كان حاكمًا، ولهذا كثرت حوادثُ إنكارهم على السلاطين ومخالفتِهم لهم فيما يخالفون فيه شرعَ الله تعالى، وقد نقلت كتبُ التاريخِ مواقفَ كثيرةً للعلماء والأئمة في بيان الحق، والصدعِ به.

ومِن ذلك أن الخليفةَ الأموي يزيد بن عبد الملك ولَّى على العراق وخراسان عمرَو بنَ هبيرة الفَزاري، فاستدعى ابنُ هبيرة الحسنَ البصري ومعه غيرُه ليستشيرَهم، وذكر لهم أنّ يزيدَ يكتب إليه بالأمرِ فيَعمل على تنفيذه، وسألهم عن رأيهم، فقال له بعض الحاضرين قولاً لينًا، فسأل ابنُ هبيرة الحسنَ البصري عن رأيه، فقال: “يا ابنَ هبيرة خفِ اللهَ في يزيد، ولا تخف يزيدَ في الله؛ فإن اللهَ يمنعُك مِن يزيد، ولا يمنعُك يزيدُ مِن الله، ويوشك أن يَبعث الله إليك ملَكًا فيُزيلُك عن سريرِك، ويُخرجُك مِن سعةِ قصرِك إلى مضيقِ قبرِك، ثم لا ينجيك إلا عملُك! يا ابنَ هبيرة، إياك أن تعصيَ الله…، فإنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق”[13].

وحوادثُ سَجنِ العلماء وامتحانِهم والتضييقِ عليهم معروفةٌ مشهورةٌ، ولم يحملهم ذلك على تغييرِ الدين، أو الخضوعِ لأهواء الملوك والحكام، ومِن ذلك محنةُ الإمام أحمد المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن، بل إن الإمامَ مالكًا لم يقبل الذهاب إلى مجلسِ الرشيد ليحدثه بكتابه الموطأ، بل طلب منه أن يأتي بنفسِه إلى مجلسِ العلم؛ ليسمع الحديثَ مع الناس؛ حفاظًا على هيبة العلمِ ومكانته.

د.عمار بن إبراهيم العيسى

أكاديمي، ومتخصص في البحث والتعليم الشرعي..

[1] أخرجه أحمد (15156).

[2] أخرجه ابن ماجه (1853) وأحمد (19403).

[3] أخرجه أحمد (15156)، وينظر في تخريجه وطرقه: إرواء الغليل (1589).

[4] أخرجه مسلم (37).

[5] يراجع في أصالة التشريع الإسلامي كتاب: من افتراءات المستشرقين على أصول العقائد في الإسلام، د. عبد المنعم فؤاد، ص (126-131)، وكتاب: دفاع الإسلام ضد مطاعن التبشير، د. محمد الفاتح مرزوق، ص (105-114)، وكتاب: القرآن ومطاعن الرهبان، د. صلاح الدين الخالدي، ص (238-256، 571-602).

[6] إغاثة اللهفان (1/330-331).

[7] القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد الزحيلي (1/355).

[8] شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص (277).

[9] إعلام الموقعين، لابن القيم (4/285).

[10] الطرق الحكمية، لابن القيم، ص (12)، نقلاً عن ابن عقيل.

[11] السياسة الشرعية، لعبد الوهاب خلاف، ص (20).

[12] أخرجه البخاري (7257) ومسلم (1840).

[13] مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لليافعي (1/182).

أكاديمي، ومتخصص في البحث والتعليم الشرعي.