يعرض الكتاب موضوعًا من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والنقاش اليوم: النسوية التي ترفع شعار “الإسلامية”، انتصارًا للمرأة وحقوقها من خلال الأدبيات الإسلامية، ويحاول الكتاب عدم التوقف عند العنوان اللافت، نافذًا إلى جوهر الأفكار والمعاني التي يطرحها هذا التيار، ممحصًا لها على ضوء الأحكام الشرعية والثوابت الدينية.

تعريف بالكتاب:

يتناول الكتاب مفهوم “النسوية الإسلامية” الذي يعدّ من المفاهيم التي أصبحت متداولة في العصر الحالي، والذي يتبادر إلى الأذهان أنه شرعي يستمد أصوله من الشريعة الإسلامية، غير أن الحقيقة غير ذلك، فهذا المفهوم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؛ إذ المقصود منه إفراغ الإسلام من مضامينه الصحيحة لفتح الباب للأفكار الرأسمالية الليبرالية لكي تكون هي المنطلق الأساس في الدفاع عن المرأة وحقوقها تحت عباءة الإسلام.

يقع الكتاب في 178 صفحة، وقد صدر عن دار رواسخ في الكويت، بطبعته الخامسة سنة 1445هـ–2023م.

تعريف بالمؤلف:

سامي عامري، باحث تونسي، ولد عام 1975م، حاصل على الدكتوراه في مقارنة الأديان، ومتخصص في البحث والمحاضرة والتأليف في الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة.

» له الكثير من الكتب والمحاضرات، ومن مؤلفاته:

» براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم.

» شبهات تاريخية حول القرآن الكريم: عرض ونقد.

» العلموية: الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان.

» مشكلة الشر ووجود الله: الرد على أبرز شبهات الملاحدة.

» العالمانية طاعون العصر: كشف المصطلح وفضح الدلالة.

» الحداثيون العرب والعدوان على السنة النبوية.

عرض الكتاب:

يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

يفتتح المؤلف الكتاب ببيان مقصده، وهو دراسة ما يعرف بـ “النسوية الإسلامية”، التي ظهرت تيارًا يحاول التوفيق بين مفاهيم النسوية الغربية والإسلام، مع التركيز على التيارات التي ظهرت ضمن العالم الإسلامي نفسه وليس النسويات المسلمات في الغرب.

ويؤكد أن هذا المشروع قائم على محاولة تقديم تأويلات جديدة للقرآن والسنة بما يتماشى مع الرؤية النسوية التي تستبطن -ولو جزئيًا- مقولات الحداثة الغربية، وهذا يؤدي إلى إشكالات منهجية ونتائج متضاربة تهدد أصالة النص الديني.

الفصل الأول: مفهوم “النسوية الإسلامية” وأهم أعلامها:

يذكر المؤلف أن المحاولات العلمية لتعريف “النسوية الإسلامية” قليلة، ويعلل ذلك بحداثة التيار وقلة المؤلفات فيه، ثم يوضح أن “النسوية الإسلامية” ليست تيارًا موحدًا، بل تضم توجهات متعددة، تشترك في الهدف العام وهو “رفع الظلم عن المرأة” كما تراه النسويات، من خلال إعادة قراءة النصوص الدينية من منظور نسوي.

ويستخلص تعريف “النسوية الإسلامية” –إجمالاً– بأنها: تيار فكري وحقوقي واجتماعي يقوم على إخضاع النصوص الشرعية، تأويلاً (النص القرآني)، وإثباتًا وردًّا وتأويلاً (النص الحديثي)، لآليات منهجية لا تراعي طبيعة النص المقدس، بعد إدانة الميراث العلمي السابق ليوافق قيم العصر -خاصة الليبرالية- طلبًا لتغيير وضعية المرأة في المنطقة، على تفاوت في مساحات التحريف بين أنصارها. فالمرجعية الإسلامية في القضايا النسوية عند هذا التيار شكلية في كثير من الأحيان.

المحاولات العلمية لتعريف “النسوية الإسلامية” قليلة، وسبب ذلك حداثة التيار وقلة المؤلفات فيه، ثم إنّ “النسوية الإسلامية” ليست تيارًا موحدًا، بل تضم توجهات متعددة، تشترك في الهدف العام وهو “رفع الظلم عن المرأة” -كما تراه النسويات- من خلال إعادة قراءة النصوص الدينية من منظور نسوي

ومن هنا، يعرض المؤلف الأصول الكبرى التي تقوم عليها “النسوية الإسلامية”، وهي:

أولاً- الموقف من القرآن الكريم:

فقراءة “النسوية الإسلامية” للقرآن قائمة على مجموعة من القواعد، وهي:

• إعادة تأويل القرآن ليطابق المزاج الليبرالي أو اليساري.

• تجاوز اللفظ القرآني وسياقاته النصية إلى التاريخانية[1] و”المقاصدية”[2] كليًا أو جزئيًا.

• الاعتماد على آليات الأدب لإدراك المعنى أو صناعته من زاوية أنثوية تتحسس في إدانة التراث المتعلق بالمرأة التي لا تعدو أن تكون قراءات ذكورية انحيازية.

• اتهام التفاسير السابقة بالسطحية وأن المفسرين لم يستخدموا تفسير القرآن بالقرآن.

• النص القرآني مفتوح ومتحول وليس نصًا ثابتًا برسالة محكمة.

• أن القرآن يساوي بين الرجال والنساء في الإنسانية والكرامة، والهدف من هذا التقرير: التوصل بذلك لاحقًا إلى نفي التمايز الوظيفي في الأسرة والمجتمع، والتأكيد أن الآيات التي لا توافق المزاج الليبرالي لابد أن تفسر في ضوء الآيات المساوية.

• التأكيد على أن تفسير الآيات المتعلقة بالمرأة في القرآن متأثرٌ بصورة كبيرة بتقريرات الكتاب المقدس النصراني، خاصة سفر التكوين الذي فيه قصة خلق آدم عليه السلام وحواء ورسائل بولس.

ثانيًا- الموقف من الحديث النبوي:

يذكر المؤلف أن الحديث النبوي تعرض إلى هجمة كبيرة من تيار “النسوية الإسلامية” باعتبار أن عامة الإشكاليات النصية مادتها حديثية، خاصة أن النص القرآني تغلب عليه المبادئ والأصول والقواعد، في حين يغلب التفصيل على الأحاديث. وتقوم هذه النظرة للحديث على ما يلي:

• اعتبار الحديث منتجًا سياسيًا غير أمين! كما صرحت بذلك فاطمة المرنيسي في كتابها “الحريم السياسي”، وهو أهم ما أُلِّف في الطعن في المرجعية الحديثية.

• انتهى البحث النظري للنسوية “الإسلامية” إلى ردّ الأحاديث كلّية أو الأخذ بالقليل منها؛ فعامة الأحاديث النبوية المجموعة في دواوين السنة محل شك وريبة في أصلها وصحتها وهي تستعمل خارج سياقها الأصلي، وبالتالي: تنحية السنّة والاكتفاء بالقرآن.

• الطعن في الأحاديث الصحيحة بالزعم بأنها متأثرة بتراث أهل الكتاب، الذي تسلل إلى تراث الدين الإسلامي يقوض تحرير المرأة التي كانت مملوكة وجعلها ندًا للرجل.

• اختار جمهور تيار “النسوية الإسلامية” منهج الانتقاء من الأحاديث خدمة للمشروع النسوي؛ فيأخذن أحاديث المساواة ويتركن الأحاديث الأخرى.

ثالثًا- الموقف من الصحابة رضي الله عنهم:

عامة النسويات لا يصرحن بموقفهن من الصحابة خشية صدمة القارئ، لكن المؤلف يستخلص موقفهن في النقاط التالية:

• يزعمن أنّ الصحابة لم يفهموا رسالة القرآن! وضياع الدين بظلم النساء أصله خيانة الصحابة للإسلام حيث تمكنت الثقافة الجاهلية من وعيهم وقلوبهم فأسسوا الفهم الذكوري الذي استلمه فقهاء المسلمين من بعدهم!

• يمثل عمر بن الخطاب رأس الفتنة عند أهم منظّرات “النسوية الإسلامية”؛ لأنه اغتال الروح القرآنية منذ عصر النبوة، كما يمثل أبو هريرة رضي الله عنه أهم محرفي الخبر النبوي عندهن!

رابعًا- الموقف من الفقه:

موقف “النسوية الإسلامية” من الفقه يظهر في مجموعة أمور:

• تشويه التراث الفقهي من خلال انتقاء الأقوال الشاذة وتجميعها لتبدو صورة الفقه منكرة.

• بيان مخالفة التراث الفقهي للمزاج الحداثي والقوانين الدولية؛ لتجاوز هذا الفقه.

• الحديث عن تاريخانية الحكم الفقهي باعتباره مجرد اجتهاد ظرفي ينبع من بيئة الفقيه وثقافته والمزاج الذكوري، لذلك يميز النسويات بين “الإسلام القرآني” و”إسلام الفقهاء”.

• الزعم بأنّ فقهاء الأمة سلبوا المرأة حقوقها عن عمد بقصد خبيث.

• التأكيد على أن المسلمات غافلات عن مكر الفقهاء بالمرأة.

النشأة التاريخية “للنسوية الإسلامية”:

يقدّم المؤلف في هذه الفقرة تأريخًا مركزًا لولادة ما يسمى بـ “النسوية الإسلامية”، ويبيّن أن هذه الحركة لم تنشأ من داخل التراث الإسلامي، وإنما كانت ثمرة تفاعل مع النسوية الغربية ضمن تسلسل تاريخي، يمرّ بثلاث مراحل رئيسة:

المرحلة الأولى: جذور فكرية من التفاعل مع النسوية الغربية (في النصف الثاني من القرن العشرين):

بدأ التفاعل مع بروز تيارات نسوية عالمية تسعى لإعادة قراءة الأديان من منظور جندري، وخصوصًا في الغرب المسيحي، فظهرت مثقفات مسلمات رأين في الخطاب النسوي أداة لتحرير المرأة، لكنهن اختلفن مع المركزية الغربية التي تهمّش الدين أو تُعاديه، وبدأت أولى المحاولات لإنتاج خطاب نسوي “متصالح مع الدين”.

المرحلة الثانية: التبلور المؤسساتي (في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي):

في هذه المرحلة بدأت “النسوية الإسلامية” تتبلور مشروعًا مؤسساتيًا منظمًا، لا مواقف فردية.

وعرَضَ المؤلف لأهم أسماء النسويات المتبنّيات لهذا الفكر، وإنجازاتهن.

المرحلة الثالثة: الامتداد في المجال الأكاديمي والحقوقي:

منذ أوائل الألفية الثالثة بدأ المشروع يتغلغل في الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، وكثير من “النسويات الإسلاميات” أصبحن حاضرات في المؤتمرات الدولية، ويستندن إلى “شرعية دينية” مموّهة.

استفاد المشروع من انتشار الخطابات التي تنادي بـ “الإسلام المعتدل”، و”إصلاح الخطاب الديني”، و”حقوق الإنسان” بمعايير الأمم المتحدة.

منذ أوائل الألفية الثالثة بدأ المشروع يتغلغل في الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، وكثير من “النسويات الإسلاميات” أصبحن حاضرات في المؤتمرات الدولية، ويستندن إلى “شرعية دينية” مموّهة

المسوغات المحلية لنشأة “النسوية الإسلامية”:

يوضح المؤلف أنه ومن خلال بحثه تبين وجود رؤيتين شائعتين لتفسير هذه النشأة، وهما:

أولاً– الرؤية العَلمانية: تتبناها أصوات علمانية ترى أن “النسوية الإسلامية” هي نتاج طبيعي لظلم ديني تاريخي مارسه “الخطاب الديني الذكوري”.

ووفقًا لهذه الرؤية:

1. النصوص الدينية نفسها ليست عادلة تجاه المرأة.

2. لا يمكن إصلاح وضع المرأة إلا بفصل الدين عن المجال العام.

3. “النسوية الإسلامية” ما هي إلا ردة فعل داخلية مترددة، تعكس صراع المرأة المؤمنة بين قناعتها الدينية وحاجتها للحرية والمساواة.

4. هذه الرؤية لا تعوّل على الإصلاح الديني، بل تعتبره غير مجدٍ، وتدعو لمشروع مدني علماني.

تعليق المؤلف:

هذه الرؤية تشكك في إمكان التوفيق بين الإسلام وما يعتبرونه العدالة الجندرية، وتعتبر الإسلام نفسه -كنص– جزءًا من المشكلة.

ثانيًا– الرؤية “النسوية الإسلامية”: يزعم أنصارها أن هناك حوافز مختلفة لنشأة هذا التيار، تتمثل في أن “النسوية الإسلامية” تيار شرعي النسبة جذوره ممتدة في تربة الإسلام، ويصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه النبي النسوي والزوج المرح، وكأن حسن التبعل علامة أيديولوجية للنسوية، كما يصفون السيدة عائشة بأنها قادت تيارًا نسويًا، في محاولة لتجذير العقيدة النسوية دون مراعاة للطبيعة الأيديولوجية للنسوية.

وفي القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت بعض الكتابات التي تسعى إلى خدمة جوهر الفكرة النسوية مثل كتابات قاسم أمين في “المرأة الجديدة”، والكتاب الخطير الذي كتبه الطاهر الحداد المعروف باسم “امرأتنا في الشريعة والمجتمع” فقد قدم جوهر النسوية الانسلاخية؛ موضحًا أن الإسلام لم يعطِ حكمًا جازمًا عن جوهر المرأة في ذاتها، وأن النصوص القرآنية لم تذكر ذلك صراحة، وأن الأحكام بُنيت على ضعف المرأة وتأخرها الاجتماعي، وبالتالي فهي أحكام ظرفية تسقط حجية الشريعة وتفتح الباب للفكر الحداثي.

ويهدف هذا التيار الوسط إلى إنتاج حركة تحافظ على المعتقدات الدينية بتفسيرات علمانية.

وقد ساهم تعديل قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي في ظهور تيار تبريري يسعى إلى تسويق شرعية هذه القوانين المخالفة لنصوص الوحيين والإجماع الفقهي.

“النسوية الإسلامية” والإسلام:

بعد أن استعرض المؤلف نشأة “النسوية الإسلامية”، انتقل لمناقشة علاقتها بالإسلام من زاويتين:

» الزاوية الأولى: مخالفة النسوية للإسلام من زاوية علمانية.

وقد انقسم الموقف العلماني من “النسوية الإسلامية” إلى مذهبين:

• الأول: يرحب بها باعتبارها إثراءً للفكر النسوي، وهذا الموقف نابع من هيمنة الرؤية النسبية في الفكر الغربي.

• الثاني: يرفضها لأنها رؤية هشة، مفككة الجوهر، خطرة في مقالاتها.

وقد وجّهت النسوية العَلمانية المعارضة “للنسوية الإسلامية” مجموعة نقود من منطلق رؤيتها المفاهيمية للإسلام والعلمانية، منها: أن “النسوية الإسلامية” تقوم على التلفيق بين رؤيتين متعارضتين في الأصول، في محاولة لصياغة نسوية متكلّفة.

» الزاوية الثانية: مخالفة “النسوية الإسلامية” للإسلام من زاوية إسلامية.

ويناقش فيها المؤلف شرعية وجود نسوية إسلامية من خلال تسع نقاط رئيسة:

1. إشكالية المرجعية العليا: فـ “النسوية الإسلامية” تقدم النص واجهة لدعواها، ولكنها تحمل ولاءً لقيم المنظومة الليبرالية وروح الرأسمالية.

2. الطعن في البيان القرآني: إذ تزعم القراءات المعاصرة أن القرآن غير مبين في قضايا النساء، مما يؤدي إلى إهدار حقوقهن بزعم أن النص غامض.

3. الخلاف في ثبات دلالة النص: حيث تتعامل “النسوية الإسلامية” مع النص الديني من منطلق تاريخاني، مما يزعزع ثبات الأحكام.

4. وهْم الحياد النسوي: حيث ينطلق هذا المنهج من نتيجة مسبقة يسعى لتحقيقها، وهي التصالح مع التصور الغربي.

5. الانحراف عن غاية الوجود: فالمشروع النسوي يحمل نظرة نفعية مباشرة لرؤية المرأة وحقوقها، ويغفل البعد التعبدي والغائي.

6. الامتحان بالتشريع: إذ ترى النسوية أن التكاليف الشرعية تقييد، وترفض مقولة أن النفوس تمتحن بالأحكام.

7. استشكال ماهية الأنثى: فتيار “النسوية الإسلامية” يشكك في تعريف المرأة، معتبرًا أنها “بناء اجتماعي”، مما يُفقدها الثبات الديني أو البيولوجي، ويفتح الباب لتفكيك مفاهيم الأسرة والجنس والدين.

8. النظرة إلى القوامة: حيث يُرفض مبدأ القوامة ويُستبدل بالاحترام المتبادل، ويُلغى سلطان الزوج في الأسرة.

9. النظرة إلى تربية الأبناء: إذ تُعد تربية الأبناء شكلاً من أشكال “تعبيد المرأة”، ويُدعى إلى خروجها للعمل لنيل استقلاليتها.

البديل الشرعي للنسوية الإسلامية:

ينتقل المؤلف في هذا الموضع من الكتاب إلى بيان البديل الشرعي، موضحًا أن القول بشرعية وجود تيار نسوي داخل الإسلام أمر غير مستقيم؛ لأن “النسوية الإسلامية” لا تدعو للحفاظ على الحقوق الشرعية، بل إلى تغريب المرأة، وصناعة منظومة حقوق من داخل الرؤية الليبرالية الفردانية.

ويضيف أن “النسوية الإسلامية” ظاهرة مرَضية في التاريخ الإسلامي، وفتنة إذا أصابت مسلمة ملأت قلبها بغضًا للنصوص ورغبة في تمييع الثوابت، مع نظرة عدوانية للرجل، واتهامه بأنه مصدر كل ظلم تتعرض له المرأة، مما يهدد روح الجماعة ويُفسد المحبة الزوجية.

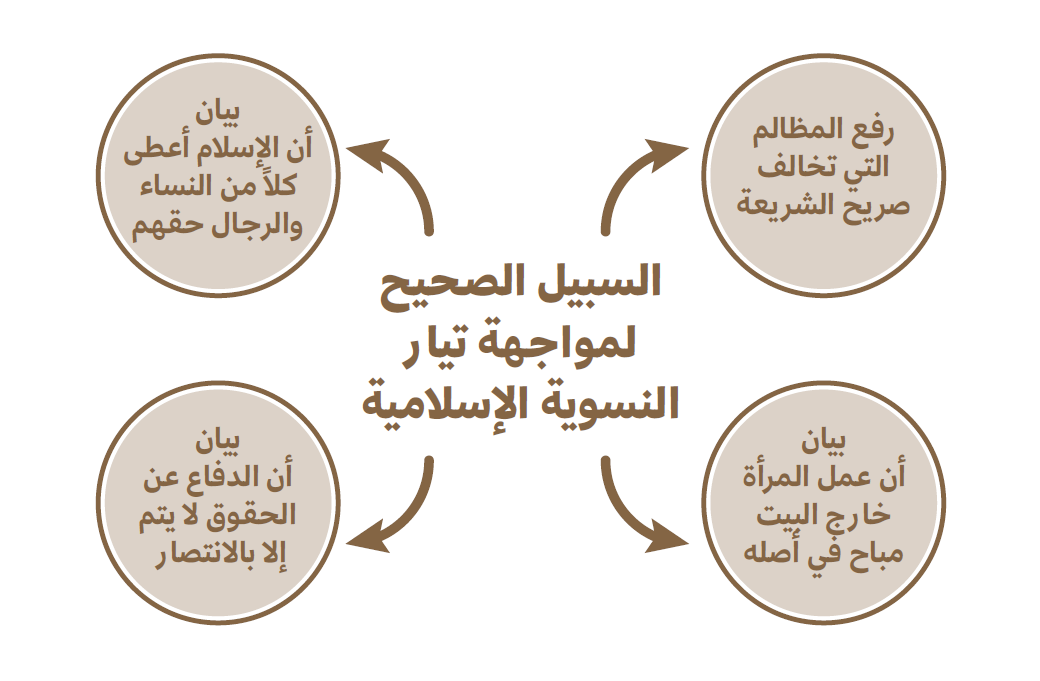

ويختم هذا الفصل بدعوةٍ إلى العودة إلى الشريعة من خلال:

1. رفع المظالم التي تخالف صريح الشريعة ولا تستند إلى تقريرات جماهير المفسرين والفقهاء ولا إلى حكم الشريعة ذاته.

2. بيان أن عمل المرأة ليس واجبًا ولا محرمًا، بل هو مباح، على ألا يطغى على واجبات الأمومة، والأمور تقدر بقدرها، وأما جرّ المرأة إلى الوظائف جرًا فلا يأتي بخير.

3. التأكيد أن الإسلام لا يعرف نسوية ولا ذكورية، بل يُقر بالاختلاف البيولوجي والنفسي، ويعطي كل جنس حقه.

4. التأكيد على أن الدفاع عن الحقوق الشرعية لا يتم إلا بالانتصار للشريعة في مواجهة هيمنة العالمانية على القوانين والسياسات، عبر استعادة أحكام الإسلام التي تنظم حياة المرأة نظريًا وعمليًا.

إنّ القول بشرعية وجود تيار نسوي داخل الإسلام أمر غير مستقيم؛ لأن “النسوية الإسلامية” لا تدعو للحفاظ على الحقوق الشرعية، بل إلى تغريب المرأة، وصناعة منظومة حقوق من داخل الرؤية الليبرالية الفردانية

الفصل الثاني: النسوية الانسلاخية:

في هذا الفصل ينتقل المؤلف إلى تحليل تيار آخر من النسوية، هو النسوية الانسلاخية، والتي يُطلق عليها أيضًا “النسوية الطروادية”؛ لأنها تعمل على اختراق البيئة الإسلامية وسلبها حقيقتها، وتتميز النسوية الانسلاخية عن التيارات النسوية الأخرى وعن النسوية التلفيقية بأنها تنسب نفسها إلى الإسلام، وتناقش قضايا المرأة اعتمادًا على تأويل ألفاظ القرآن والتترس بمبادئه.

مؤكدًا على أن طابع العَلمنة في هذا التيار غير خافٍ، وأن رموزه يناضلن علنًا لمنع تطبيق الشريعة، ويدعين إلى القيم العلمانية دون تحفظ، بل ويُصرحن بانتمائهن العَالماني، ويؤكد المؤلف أن هذا التيار يساند الأنظمة العالمانية المتطرفة ويمتدحها ولو أَزهقت هذه الأنظمة أرواح المسلمين بلا رحمة.

ثم يذكر المؤلف أن هذا التيار لا يتحرج من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة تحت غطاءين، أولهما: حق الاجتهاد المفتوح، وثانيهما: واجب كشف اختطاف الدين من الفقه الذكوري. ويطالب باستعادة النص القرآني لقراءته قراءة تراعي الواقع الحالي لا عصر التنزيل، مع الاحتكام إلى الرؤية النسوية للقيم والقانون لا إلى آحاد الأحكام الشرعية في دلالاتها اللغوية الصرفة.

ثم يقسم المؤلف هذا التيار إلى قسمين:

نسوية طروادية واعية: تهدف لهدم الدين من الداخل، بنقضه بعناوين إسلامية ظاهرية.

نسوية طروادية غير واعية: تتبنى النتائج نفسها لكنها تظن أنها توفق بين الإسلام ومقتضيات الحداثة.

الأصول التصورية للنسوية الانسلاخية:

بعد ذلك، يعرض المؤلف الأصول التي يقوم عليها هذا التيار، ومنها:

1. الإيمان بعلو قيم العلمانية: وأما الاستشهاد بالآيات والأحاديث فللتوطين الآمن في بيئة مسلمة لا للتأصيل.

2. رفع شعار الدين لتمرير الأجندة العلمانية بطريقة مموهة في مجتمع يستنكر فيه كثير من الناس معارضة الإسلام بفجاجة غير متخفية بالشعارات التجميلية.

3. التحيز في الخطاب: فالخطاب الطروادي ينادي في حديثه عن المساواة بين الرجل والمرأة بجعل هذه المساواة في حقوق المرأة دون واجباتها، ووجوب تغيير القوانين لمنح المرأة الحقوق ذاتها التي للرجل دون الالتزام بالواجبات كالتجنيد الإجباري.

4. تبني مقولات راديكالية متطرفة، كتجاوز مسألة المساواة في الكرامة الآدمية بين الرجل والمرأة إلى القول إن الذكور قرينة الخراب والدمار والفساد، وأن البشرية كانت أسعد في العصر الأمومي، وتأنيث ما لا علاقة له بالأنثى حتى في صفات الله.

5. إنكار التمايز الجوهري بين الرجل والمرأة، والقول بأن الجندر خيار اجتماعي.

6. إنكار الثوابت الدينية.

7. ادعاء نهاية التاريخ؛ أي جعل التفسيرات الليبرالية الرأسمالية حقيقة مطلقة.

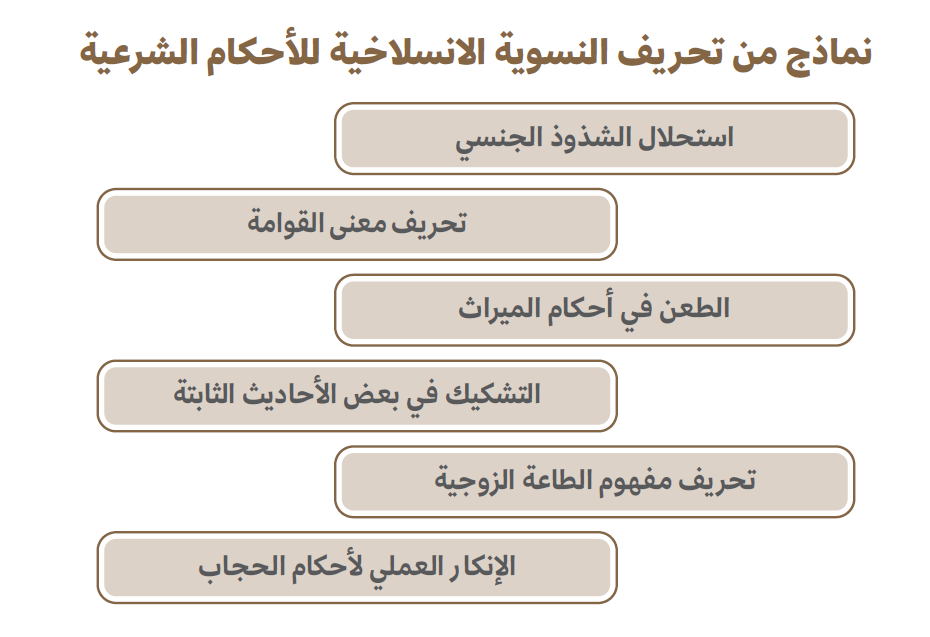

تحريف النسوية الانسلاخية للأحكام الشرعية:

يناقش المؤلف كيف قامت “النسوية الانسلاخية” بتحريف جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، بحجة التحرر والمساواة، دون مراعاة لأصول الشريعة أو ضوابط التفسير.

ويعرض المؤلف نماذج تطبيقية لهذا التحريف، في العناوين التالية:

1- استحلال الشذوذ الجنسي:

فقد انتهى الأمر ببعض رموز النسوية الانسلاخية إلى استباحة ما هو معلوم الحرمة من الدين بالضرورة، وهو الشذوذ الجنسي؛ بدعوى أنّه جزء من الحرية الجنسية، ومن حقّ المرأة أن تختار ميولها الجنسية، وأن تكون “مثلية” إن شاءت، وهذا جزء من حقوقها الجندرية.

وتُستنكر النصوص التي تذم هذا السلوك، أو يُعاد تأويلها، مثل قصة قوم لوط، باعتبارها خطابًا تمييزيًّا ضدّ المختلفين جنسيًّا، أو قراءةً ذكوريةً للنص.

2- تحريف معنى القوامة:

فالنسويات الانسلاخيات يحاولن إلغاء هذه القوامة باعتبارها “تمييزًا ضد المرأة”، ويذهب بعضهن إلى تفسير القوامة بأنها “الشراكة المتساوية”، أو حتى “ولاية المرأة على الرجل”.

3- الطعن في أحكام الميراث:

فالنسويات يعترضن على هذا التمييز العددي، ويعتبرنه “جورًا”، وبعضهن يدعين أن الآية نزلت في سياق معين لا يجب تعميمه.

4- التشكيك في حديث (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة):

تزعم النسويات أن الحديث “سياسي” لا ديني، أو أن روايته غير موثوقة.

5- تحريف مفهوم الطاعة الزوجية:

فالنسويات يرفضن مبدأ طاعة المرأة لزوجها، ويرونه استعبادًا، وبعضهن يعتبرنه بقايا ثقافة جاهلية.

6- الإنكار العملي لأحكام الحجاب:

يرى المؤلف أن كثيرًا من رموز النسوية الانسلاخية يطعنّ في الحجاب، إما بتأويل آياته، أو بادعاء أنه تقليد ثقافي وليس فريضة، وأن بعضهن يعتبرن الحجاب “رمزًا للهيمنة الذكورية”.

النسويات الانسلاخيات يحاولن إلغاء القوامة باعتبارها “تمييزًا ضد المرأة”، ويذهب بعضهن إلى تفسير القوامة بأنها “الشراكة المتساوية”، أو حتى “ولاية المرأة على الرجل”

الفصل الثالث: النسوية التلفيقية:

ينتقل المؤلف لتسليط الضوء على النسوية التلفيقية، وهو التيار الذي لا يرفض النصوص الإسلامية، ولكنه يُفرغها من محتواها من خلال إعادة التأويل.

تعريف النسوية التلفيقية:

فيعرفها المؤلف بأنها: محاولة للتوفيق بين الإسلام والنسوية الغربية، تقوم على أساس أن الإسلام دين عادل، لكن القراءات الذكورية للنصوص هي التي شوهته.

تسعى النسويات التلفيقيات إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية بمنهجيات حديثة (مثل الهرمنيوطيقا والقراءة السياقية)، للوصول إلى نتائج أكثر انسجامًا مع المساواة الجندرية.

لكنها لا ترفض الإسلام أو تعلن الانسلاخ عنه، بل تحتفظ بالنص وتفرغه من دلالاته من خلال إعادة التأويل.

النسوية التلفيقية بين المحفزات والوعود:

يُقرّ المؤلف أن المشروع التلفيقي نشأ بدافع معالجة واقع ظالم للمرأة في بعض البيئات الإسلامية، لكنه يؤكد أن هذا الدافع المشروع لا يبرر الخلل المنهجي في المشروع، إذ إنه لا ينطلق من داخل الأصول الإسلامية، بل يستند إلى معايير مستوردة من الفكر النسوي الغربي.

ونتيجة لذلك، يحصل تفريغ للأحكام الشرعية من مضمونها دون إعلان القطيعة مع الدين. ويصف هذا المسار بأنه “إصلاح” يشبه النزع البطيء للسلطة من النصوص: لا يُهاجم الدين علنًا، لكنه يُفرّغ أحكامه باسم الإصلاح والمساواة.

الانتقادات الموجهة إلى النسوية التلفيقية:

يتناول المؤلف الانتقادات التي وُجِّهت للنسوية التلفيقية من جهتين:

1. من داخل النسوية نفسها.

2. من داخل التيار الإسلامي.

ويُظهر من خلال هذا العرض أن المشروع التلفيقي يتعرض لانتقادات مزدوجة؛ لأنه يفشل في إرضاء أيٍّ من الطرفين.

انتقادات النسويات للنسوية التلفيقية:

يُظهر المؤلف أن النسويات الانسلاخيات والعلمانيات يرَينَ في النسوية التلفيقية مشروعًا متناقضًا وهشًا، ومن أبرز انتقاداتهن:

» أن التلفيقيات يرفضن القطيعة مع النصوص الدينية، مما يُبقيهن في دائرة “الاستعباد الديني”.

» أن استخدام النصوص في التبرير للمساواة يجعل المشروع مترددًا، يريد الحرية لكن تحت سقف السلطة الدينية.

» أن التلفيقية تُعيد إنتاج السلطة الأبوية بشكل غير مباشر؛ لأنها تظل وفية لمفهوم الشريعة والعبودية.

» أن المشروع التلفيقي يبدو وكأنه مجرد محاولة لتجميل الدين، لا تغييره فعليًا.

موقف المؤلف من هذه الانتقادات:

ينقل المؤلف هذه الانتقادات بنزاهة، ليُبرز أن التيار التلفيقي لا يحظى بثقة حتى داخل الحقل النسوي نفسه؛ لأنه لا يتبنى الحداثة بشكل صريح، ولا يتخلى عن الدين بشكل جذري.

الانتقادات الإسلامية للنسوية التلفيقية:

ومن جهة أخرى، يعرض المؤلف نقدًا شرعيًا وعلميًا للمشروع التلفيقي من داخل المرجعية الإسلامية، ومن أبرز هذه الانتقادات:

1. المنهج التأويلي المضطرب: إذ تُخضع النسويات التلفيقيات النصوص للواقع بدل العكس، ويتعاملن مع النص بوصفه مرنًا قابلاً لإعادة التشكيل دون ضوابط أصولية.

2. المرجعية المتعددة والمجزأة: فلا يلتزمن بأصول الشريعة، بل يمزجن بين المفاهيم الدينية والنسوية الغربية، مما يجعل مشروعهن غير منسجم.

3. الانفصال عن مقاصد الشريعة الكلية: حيث يركزن على “مصلحة المرأة” كما تُفهم حداثيًا، لا كما تُفهم شرعًا، ويتجاهلن أن التشريع يقوم على التكامل لا التماثل، وعلى التوازن لا على التمركز حول الفرد.

4. غياب الضوابط العلمية في التعامل مع النص: حيث يستند مشروعهن إلى أدوات فلسفية غربية مثل الهرمنيوطيقا والتفكيك، دون مراعاة لقواعد اللغة والسياق.

موقف المؤلف:

يرى أن النسوية التلفيقية تُزيّن المشروع النسوي بقشرة إسلامية، لكنها تقوّض النصوص من الداخل، وتفتح الباب لتحريف الشريعة باسم التجديد.

تسعى النسويات التلفيقيات إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية بمنهجيات حديثة (مثل الهرمنيوطيقا والقراءة السياقية)، للوصول إلى نتائج أكثر انسجامًا مع المساواة الجندرية

خلاصة المبحث من وجهة نظر المؤلف:

يختم المؤلف هذا الفصل بالتأكيد على أن النسوية التلفيقية مرفوضة من الطرفين:

فالحداثيون يعتبرونها خائنة للمرأة.

والإسلاميون يعتبرونها مهددة للشريعة.

فهي مشروع هشّ، قائم على التناقض، لا يملك مرجعية صلبة، ولا أدوات علمية منضبطة.

ويؤكد المؤلف أن الإصلاح لا يتم بالتلفيق، بل بالرجوع إلى النصوص بضوابطها، ومعالجة الخلل في الواقع لا في الوحي.

أ. ياسمين الحايك

بكالوريوس إرشاد وتوجيه نفسي، ناشطة وباحثة في قضايا المرأة

[1] التاريخانية: هي منهج تأويلي يفترض أن النصوص الدينية (كالقرآن والحديث) مرتبطة بسياقها التاريخي، وبالتالي فإن أحكامها ليست مطلقة أو أبدية، بل يجب إعادة فهمها وتطبيقها وفق الظروف الاجتماعية والثقافية المتغيرة.

[2] المقاصدية –كما تُوظّف في الخطاب النسوي التأويلي– هي جعل مقاصد الشريعة (مثل العدل، والرحمة، والمصلحة) هي المرجع الأعلى، ولو أدى ذلك إلى تجاوز دلالة النصوص الظاهرة أو تعطيل بعض الأحكام إذا اعتُقد أنها لا تحقق المقصد في السياق المعاصر.