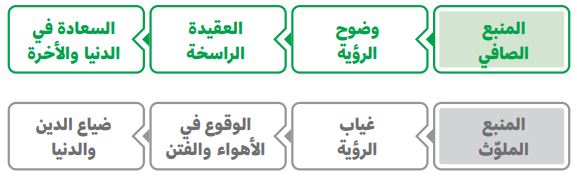

عندما تنضج الأفكار تتحوَّل إلى معتقدات راسخة، وتبقى واضحة ما دامت منابعها صافية نقية، ومتى تلوث النبع تغلّب الهوى ومرضت الروح بالفتن، وعلاج الروح يستلزم الرعاية المستمرة والعقيدة الراسخة والهمة العالية.

تتصارع الإنسان منذ مراحل تكوينه الأولى أمواج متلاطمة من الأفكار تأخذه يمنة ويسرة، وهذه الأمواج هي حصيلة ما قرأه وسمعه، ونتاج ما درسه وتعلمه، وما استقاه من بيئته ومجتمعه. وغالبًا ما يكون للموروث الديني والحضاري أثر عميق في هذه الأفكار، كما تحاول جهات عدة وأطراف متنازعة عن حسن نية أو عن سوئها أن يكون لها بصمة واضحة في نتاج هذه الأفكار.

وفي النهاية تصل هذه الأفكار إلى درجة من النّضج والوضوح، فتتحول إلى معتقدات راسخة، واضحة المعالم، تكوّن شخصيةَ الإنسان الروحية، وترسم ملامح مستقبله، وتستشرف مآلاته.

العقيدة السليمة أساس الثبات الفكري:

كلَّما كانت الأفكار والمعتقدات نتاجَ قضيةٍ عادلةٍ مُنصفةٍ يؤيدُها وحيٌ من الله ورسالاته كان الاعتقاد بها أصلبَ وأعمقَ فتتحول إلى قضية حياة، بل جوهرًا للحياة وهدفها السامي، فترى الإنسان يدافع عن معتقداته الحقة ولو كلفته الروحَ والمالَ والجهد.

وتبقى هذه الأفكار واضحةً في الذهن ما دامت منابعها الأولى صافيةً نقيةً، يُغَذّيها فهمٌ سليمٌ للأهداف والمبادئ وتطبيقٌ واعٍ للتشريعات والواجبات، ومتى ما تلوث هذا النبع أو تكدرت مياهُه غابت الرؤية وعم الجهل.

«ومتى رأيت القلبَ قد ترحّل عنه حبُّ الله والاستعداد للقائه، وحلّ فيه حبّ المخلوق، والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنّه قد خُسِفَ به»

ابن القيم رحمه الله

فالأفكار التي تتغذى من منابع شتى دون أن تستقصي أفضلَها وأصفاها، وتنفتحُ على كل فكرة صحيحة كانت أم باطلة، والإنسان الذي يأخذ دينَه من أي أحد سواء كان أهلاً لذلك أم لا، سيصل به المطاف حتمًا إلى عدم معرفة الصواب من الخطأ، وربما مال قلبُه للفتن ومال سمعُه للرُّوَيبِضات أو الرؤوس الجُهَّال فاستقى منهم دينَه ومعتقداتِه فأضاع نفسه ودينه ودنياه، فيقع فيما حذر منه ﷺ: (اتَّخذ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلُّوا وأضلُّوا)[1].

لذا قد ترى مَن كان بالأمس مدافعًا عن عقيدته ومبدئه، تراه اليوم تتقاذفه آراء شيطانية مسمومة، مِن فكرة غريبة قرأها في كتاب، أو تأويل شاذ لحديث سمعه من فلان، أو مقطع مرئي لمتفيهق. تراه اليوم وقد غلبه الهوى فاستولى حبّ الدنيا على قلبه، حتى صار يؤثر محابَّه على محابِّ الله ومرضاته، وغدَا يتخلى عن أفكاره التي كان يعتقدها ويدافع عنها ويضحي من أجلها.

وقد يستمرّ به الهوان حتى يخسف بقلبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: “ومتى رأيت القلبَ قد ترحّل عنه حبُّ الله والاستعداد للقائه، وحلّ فيه حبّ المخلوق، والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنّه قد خُسِفَ به”[2]. فتبدأ هنا غربة الروح التي تنتهي حكمًا بخلخة إيمان الأمة ونزع الخيريّة منها.

إنَّ من يقع في الفتنة تخِفُّ تقواه، ويرِقُّ دينُه، ويُقارف المعاصي والآثام، فيزيده قبحُ المعاصي قبحًا آخر؛ إذ إن للمعاصي مِن الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله

حماية الروح:

الروح، يا صاحبي، تمرض وتحزن وتشيب وتتغرب، وقد تشفى، فمتى بدأ مرضها فعلاجها أصعب من علاج الجسد الذي تسكنه، فترى الجسدَ ينكر هذه الروح ولا يعرفها، ففيما أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (تُعْرَضُ الفتنُ على القلوب كالحَصيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَ فيه نُكتةٌ سوداء، وأيُّ قلب أَنكرَها نُكِتَ فيه نُكتةٌ بيضاء، حتى تصير َعلى قلبين؛ على أبيضَ مِثلِ الصّفا فلا تضره فتنةٌ ما دامت السموات والأرض، والآخرُ أسودُ مُرْبَادًّا؛ كالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعرفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا، إلا ما أُشْرِبَ مِن هواه)[3].

ويكأنّي بهذا الشاب بعد سنين مِن غربة روحه جالسًا يتأمل في حياته وأفكاره بعد أن لعبت بها الآراء والأهواء، فلا المعتقدات هي، ولا المبادئ بقيت، ولم تعد لهذه الحياة لذة أو طعم. يحاول جاهدًا أن يُغرِي نفسَه بمتاع الدنيا وزهرتها، ويُبرر لأفكاره الجديدة ما يرضي به فؤادَه، ويُسَكِّنُ به نفسَه، لكن دونما جدوى، فقد نُزِعَت مِن روحه تلك القيمُ التي كانت تجعل للحياة معنىً وطعمًا، فقد كانت الأهداف عظيمة، كان يبتغي منها رضى الله جلّ وعلا، قبل أن يرضى بها عن نفسه.

الخسران كله، عندما يبقى هذا الشاب متعرضًا للفتن والظنون، لا يستتر منها أو يبتعد عنها، فتورده المهالك. إلى أن يصل لمرحلة ينكر بها أفكارَه الأولى ويحقرها وقد يهاجمها {فَتَزِلَّ قدمٌ بعدَ ثُبوتها} [النحل: 94]. ولذلك حين يُبعَد أناس عن الحوض كان يظنهم رسول الله ﷺ من أمته، يُجاب: (لا تدري، مَشَوا على القَهقَرى)[4].

إن الواقع في الفتنة تخِفُّ تقواه، ويرِقُّ دينُه، ويُقارف المعاصي والآثام، فيزيده قبحُ المعاصي قبحًا آخر؛ إذ إن للمعاصي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» مِن الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، تبدأ بحرمان العلم والرزق والطاعة ولا تنتهي بظلمة القلب ووحشته، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: “إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه ونورًا في القلب وسعةً في الرزق وقوةً في البدن ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادًا في الوجه وظلمةً في القبر والقلب ووهنًا في البدن ونقصًا في الرزق وبُغضةً في قلوب الخَلق”[5].

فإن كان هذا هو الحال فلن يدرك عميقَ خطئه إلا عند الموت أو سكراته، فالإنسان يبدأ بالتخلي عن بعض أفكاره وأهوائه عندما يشعر بدنو أجله، فقُرب الأجل يكشف الستار عن تلك الأفكار التي طالما حاول أن يدفنها في غياهب النسيان.

رعاية مستمرة:

حتى لا يصلَ الشابُ لهذه الحال، فإنّ المهمة ثقيلة وصعبة، صحيح أنّ تكوين الأفكار الصحيحة هي اللبنة الأولى لصقل شخصية الإنسان، لكن الحفاظَ عليها وتعزيزَها هي المهمةُ الأصعبُ والأدقُّ. فلا يكفي أبدًا أن يؤمن الإنسان بفكرةٍ ما، بل عليه أن يسعى إلى تعزيزِها، وتأطيرِها، وصَقلِها، ثم العمل بها لتكون مشروع حياة.

فكم مِن شاب صالح واع كان قدوةً ومنارة لجيله وأقرانه، تغرّبت عنه روحُه فأنكرها وأنكرناه، ثم فقدناه من بيننا فخسرته الأمّة وخسره المجتمع، فالأمّة بشبابها، فإن لم يحملوا همومَها وآلامها بقيت متخبطة تخرج من واد لتسقط في واد، تسير في الظلمات ولا تهتدي ﴿أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّور﴾ [النور: ٤٠].

فإلى الذين تغرّبت أرواحُهم أو تكاد: إن الأفكار العظيمة تصنع أناسًا عظامًا ذوي همم عالية، ومتى ما تغيّرت هذه الأفكار، أو اندثرت، تلاشت قيمةُ الإنسان في عينه وفي أعين الناس، وإنَّ مُتَعَ الدنيا كلّها لن تعوضه عن لحظةِ صدقٍ مع الذات، لحظة صدق تجعل للمرء معنى لوجوده ومعنى لذاته، فيتحمل في سبيلها المتاعب والصعاب محتسبًا راضيًا رغم علمه بصعوبة ما يحمله وصعوبة الصبر عليه، وكما ورد عن النبيّ ﷺ فيما رواه أنس بن مالك t: (يَأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ الصابرُ فيهِم على دينِهِ كالقَابِض على الجَمر)[6].

فتعال أُخيّ نصحّح مسارنا، نرسخ عقائدنا، نصفي أرواحَنا ونوايانا، ثمّ نمضي قُدُمًا لأمر قد كتبه الله علينا، ونعاهد الله جل في علاه أن نسير على درب الحق والهداية إلى أن نلقاه وهو راضٍ عنا، متمثلين كلام النبي الكريم ﷺ فيما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قال: نادى منادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: (إنه لم يكن نبيٌ قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدُلَّ أمتَه على خيرِ ما يعلمُه لهم، وينذرَهم شرَّ ما يعلمُه لهم، وإن أمتكم هذه جُعِلَ عافيتُها في أولها، وسيصيبُ آخرَها بلاءٌ وأمورٌ تُنكرونها، وتجيءُ فتنةٌ فيرقق بعضُها بعضًا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلِكَتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنةُ فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحبَّ أن يُزَحزَحَ عن النار، ويُدخَلَ الجنةَ، فلتأته مَنِيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر)[7].

[1] أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).

[2] بدائع الفوائد، لابن القيم (٣/٢٢٤).

[3] أخرجه مسلم (١٤٤).

[4] أخرجه البخاري (٧٠٤٨).

[5] ينظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص (٥٢) وما بعدها.

[6] أخرجه الترمذي (٢٢٦٠).

[7] أخرجه مسلم (١٨٤٤).

د. أسامة الصالح

طبيب وباحث سوري.

1 تعليق

التعليقات مغلقة