القيم أفكار تنشأ عن المعتقدات والتصورات، تشكل معايير الحكم على السلوك والقرارات. وحين تترسخ القيم في مجتمع ما تصبح سياجًا لمعتقداته، وتتحول إلى ثقافة، والثقافة هي المحدد الأهم لنهضة الأمم أو تخلفها. وأمتنا اليوم محاربة على المستويات الثلاثة: المعتقدات، والقيم، والثقافة، محاربة بشكل ناعم لا يذعر المستهدفين، لا يريد لها الغرب أن تنتقل إلى ثقافته بالكامل، بل ينتقي لها ما يريد ويمنع عنها ما يريد، لتصبح مسخًا ثقافيًا تابعاً له. ثم لا يلبث غزو الثقافة أن ينفذ إلى القيم فيضعفها ويبدلها بقيم أخرى، فتسقط آخر الحصون أمام المعتقدات وحينها تصبح المعركة معركة عقيدة.

تعيش أمتنا اليوم صراعاتٍ عنيفةً شتى، منها ما يستهدف الموارد والمقدرات، ومنها ما يستهدف الأراضي والأوطان، والأخطر ما يستهدف الهويّة والإنسان، وهذا الصراع الأخير هو موضوع بحثنا.

صراع القيم، هذا الصراع الذي لم يعد اليوم يخفى على المهتمين، بل إن حدة هذا الصراع قد ازدادت في السنوات الأخيرة إلى درجةٍ مخيفةٍ، فبتنا نرى نتائجه واضحة أمامنا، فالكثير من أبناء أمتنا اليوم يعيشون حياتهم بثقافةٍ غربيةٍ أكثر مما هي ثقافة إسلامية، بل إنهم يتجمّلون بهذه الثقافة ليظهروا على أنهم أكثر تحضراً ورُقيّاً، ويدافعون عنها أحياناً أكثر مما يصنع الغرب نفسه، في حين أن القيم والمقولات الإسلامية صارت عند الكثيرين مرادفةً للتخلف والجهل، ونقدها ومهاجمتها هو طريق النهوض بنظرهم! بل إن الهزيمة لم تقف عند بعضهم عند هذا الحد بل تعدّته إلى إنكار الإسلام بوضوح وإعلان الإلحاد في ظاهرة غير مسبوقة.

لنبدأ القصة من أولها…

دعنا نعود إلى أبينا الأول آدم عليه السلام، فقد بدأت قصة الصراع مع بداية خلقه تماماً!

أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم فأطاعوه، وأمر إبليس بالسجود فأبى واستكبر! ثم عزم على عداوة آدم أبد الآبدين! بل وعزم على الدخول في معركةٍ كبرى مع جميع ذريّته، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله ويمد في حياته إلى يوم القيامة، كي لا ينجو من عداوته أحدٌ من بني آدم، لتكون بذلك رحلتنا في هذه الدنيا ممزوجةً بالصراع من قبل أن ندخلها!

لننتقل لِلَمحة صراعٍ أخرى في قصة أبينا آدم عليه السلام، لكن في هذه المرّة لن يكون إبليس عدواً ظاهراً بل طرفاً يُوجِد صراعاً داخلياً في نفس آدم عليه السلام ويغذّيه، بل ويظهر العدو إبليس في هذا الصراع على أنه ناصحٌ أمينٌ حريصٌ على مصلحة آدم!

أغرى إبليس آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة ليكونا من الملائكة أو يكونا من الخالدين، ليبدأ هنا صراع القيم في نفس آدم عليه السلام، صراعٌ بين قيمة (العبودية) لله سبحانه وتعالى، وقيمة (الخلود) التي زيّنها له إبليس، ضعف آدم في هذا الصراع وأكل من الشجرة، لكنه استدرك خطأه بسرعة، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى.

لمحةٌ ثالثةٌ أخيرةٌ من الصراع في قصة أبينا آدم عليه السلام، لكن هذه المرة كان الصراع بين ابنَي آدم قابيل وهابيل، هذه المرة كان الصراع أكثر عنفاً، كان الصراعَ الدموي الأول حيث انتهى بقتل قابيل لأخيه هابيل، في هذا الصراع تغلّب الشر على الخير بالقوة والعنف، عندما عجز أن ينتصر عليه بالقيم!

لتستمر بعد ذلك الصراعات ولا تتوقف لِلَحظةٍ واحدة، بل وتتنوع أشكال الصراعات وتزداد عنفاً، وتزداد ذكاءً، وتزداد اتساعاً وضخامة، لتتحوّل كرتنا الأرضية إلى حلبة صراعاتٍ لا تهدأ.

من الصراعات الصغيرة إلى الصراعات الكبرى:

لم تعد الصراعات منحصرةً بين إبليس وآدم أو أحد بنيه، ولا بين ابنين من ذريته، بل انفجرت الصراعات لتكون هذه المرة بين شعوبٍ بأكملها وشعوبٍ أخرى!

لن أستطرد في ذكر أمثلةٍ كثيرةٍ عن هذه الصراعات فلا أخالها تخفى على أحد، لكنّي أريد أن أميّز بين نوعين منها: حروب عسكرية، وحروب ثقافية.

وهنا سؤالٌ مهمٌ: أيّ هذين النوعين أقوى تأثيراً؟ وأطول أمداً؟

يجيبنا التاريخ عن ذلك، بأنّ الحروب العسكرية تحقّق نتائجَ كبيرةً آنيةً، لكنها غير مستقرة؛ ذلك أن الشعوب التي تتعرض للقهر والتسلط لا تلبث أن تتمرد وتثور وتحاول استعادة حريتها ومجدها.

أمّا الحروب الثقافية فهي التي تجعل الطرف المهزوم يتخلى عن ثقافته وقيمه، ويعجب بثقافة وقيم الطرف المنتصر، وعندها لا يصبح حرص الطرف المهزوم وجهده منصبّين على التمرّد على العدو، بل على أن يقبل كجنديٍ في صفوفه، وهذه هي الهزيمة الحقيقية، والتي لو تحققت فيصعب أن تقوم للمنهزم قائمةٌ بعد ذلك.

ولعل هذا لم يكن غائباً عن الكثير من الأمم والدول المنتصرة، حيث كانت الحروب الثقافية تأتي بعد الانتصارات العسكرية، فبعد أن يبسط المنتصر عسكرياً سلطته على المنهزم يبدأ بنشر ثقافته بوسائل عديدة.

الحروب العسكرية تحقق نتائج آنية لكنها غير مستقرة، أما الحروب الثقافية فهي تجعل الطرف المهزوم يتخلى عن ثقافته وقيمه، ويكون غاية همه أن يُقبل جندياً في صفوف العدو

إلا أننا اليوم نشهد تحولاً كبيراً خطيراً في الحروب الثقافية، حيث إنها لم تعد بوسائل بدائية، بل لم تعد تحتاج إلى نصرٍ عسكريٍ ودخول للمنتصر إلى أرض المنهزم حتى تنطلق، ولم تعد هذه الحروب تأخذ شكل الصراع أصلاً، بل تطور الأمر كثيراً لدرجة أن الشعوب أصبحت تنجذب إلى ثقافةٍ أخرى، فتتخلى عن ثقافتها وتتغنى بتلك الثقافة، ويصبح منتهى حلمها أن تتحلّى بها!

ذلك أن تلك الثقافة صارت تمتلك قوةً ناعمةً تعمل كالمغناطيس، فتجذب إليها غيرها، فماذا نقصد بالقوة الناعمة؟

القوة الناعمة:

أول من استخدم هذا المصطلح هو الأمريكي جوزيف صاموئيل ناي (أستاذ العلوم السياسية وعميد سابق لمدرسة جون كينيدي الحكومية في جامعة هارفارد)، وذلك في كتابه: ملتزمون بالقوة عام 1990، ثم بعد ذلك تكلم عنه بالتفصيل في كتاب: القوة الناعمة.

يبدأ ناي كتابه بتعريف القوة عموماً قبل تحرير مفهوم القوة الناعمة، فيعرف القوة على أنها: القدرة على جعل الطرف الآخر يفعل ما تريد.

ليميز بعد ذلك بين نوعي القوة: الصلبة والناعمة.

فالقوة الصلبة: هي القدرة على جعل الطرف الآخر يفعل ما تريد رغماً عنه. ومن أشكالها: الحروب العسكرية والاقتصادية.

أما القوة الناعمة: فهي القدرة على جعل الطرف الآخر يفعل ما تريد حباً وطواعية! ومن أدواتها الإعلام والعلاقات والتعليم، وأهم مقوماتها: القيم!

ثم بعد ذلك لدينا نوع ثالث هجين هو: القوة الذكية، وهو استخدام مزيج من القوة الصلبة والقوة الناعمة.

وجوزيف ناي ليس مجرد كاتب وأكاديمي بل شغل مناصب رسمية عدّة، منها: مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية في حكومة بيل كلينتون، ورئيس مجلس الاستخبارات الوطني.

أي أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أكبر قوةٍ عسكريةٍ واقتصاديةٍ في العالم حريصةٌ جداً على القوة الناعمة، ولو كانت هنالك أمة في العالم غنيةٌ عن هذه القوة لكانت هي.

ولعلّ هذا الحرص مفهوم، حيث أن القوة الناعمة أقل تكلفةً بكثير من القوة الصلبة، وجدواها أكبر وأعمق وأطول أمداً، فهل هنالك نصرٌ أكبر من أن تنفذ الدول الأجندة الأمريكية دون أي ضغطٍ أمريكي؟ هل هنالك نصرٌ أكبر من أن تكون أمريكا تمثل لشعوب العالم الفردوس الأرضي الذي يحلمون في العيش فيه أو تحت ظلاله، وتكون الرؤية والقيم الأمريكية هي الرؤية والقيم العالمية؟

والقوة الناعمة التي تصنعها وتستخدمها أمريكا هي في حقيقتها غزوٌ ثقافي، وإن كان المصطلح أكثر جمالاً ونعومةً وأقل استفزازاً.

وقد قطعت الولايات المتحدة الأمريكية أشواطاً كبيرةً في تطوير هذه القوة الناعمة ووسائلها إلى درجةٍ مخيفةٍ، ولعلنا نلحظ اليوم نتائجه، وسنرصد ذلك بتفصيلٍ في مقالٍ قادمٍ إن شاء الله.

إنّ وعينا بهذا النوع من الحروب – أعني الثقافية – التي تُشنّ علينا وعلى أبنائنا بلا هوادة وبكل ذكاءٍ وفاعلية، ووعينا بخطورتها حيث إنّنا لو هزمنا فيها فلن نخسر أراضينا وأوطاننا فحسب، بل سنخسر أنفسنا وإيماننا! نعم هي خسارة الدنيا والآخرة.

هذا الوعي هو بداية الطريق للمواجهة الفعّالة لهذا النوع من الحروب، ولأن الموضوع كبيرٌ وخطيرٌ فلنزلف إليه بعمقٍ أكبر.

دعنا ابتداءً نقوم بتحرير بعض المفاهيم المهمّة في هذا المضمار، كمفهوم الثقافة ومفهوم القيم، وأهميتهما في النهوض بالأمة، وأين مكانهما في هذا الصراع؟ وكيف يشنّ أعداؤنا حربهم الثقافية علينا؟

ما هي القيم؟

لعل مصطلح (القيم) من المصطلحات المتداولة الشائعة، لكنها في نفس الوقت تحمل غموضاً والتباساً عند الكثيرين، فتختلط القيم مع الأخلاق، وأحياناً مع الثقافة.

القيم هي أفكارٌ يؤمن بها الناس، لكن ليست كل فكرةٍ يؤمن بها الناس نعتبرها قيمة، بل لا تكون الفكرة قيمةً إلا إذا احتلت مكانةً عاليةً عند الناس، مما يجعلها تشكل معايير لديهم للحكم على السلوك وعلى القرارات.

ومن هنا فليس بالضرورة أن تكون القيم أخلاقاً بل قد يكون (الثراء) مثلاً قيمة!

عندما يكون الثراء قيمةً فهذا سينعكس على طرق تفكير الناس وعلى سلوكهم وعلى أحكامهم، فالمجتمع الذي يرى الثراء قيمةً، ترى أبناءه يكثرون من التفكير فيه، ويصبح حلماً لهم، ويغدو الأثرياء في مثل هذا المجتمع هم الرموز والقدوات التي يكثر الحديث عنها، وتغص الكتب بالحديث عنهم وعن نجاحاتهم، ويميل حينها الشباب إلى دراسة التخصصات التي تحقق الثراء والعمل في المجالات التي تسرّع به وهكذا.

لذلك يمكننا أن نعرف القيم – ببساطة – على أنّها:

أفكار يعطيها الناس أهميةً كبيرةً بحيث تشكل معايير للحكم على السلوك والقرارات.

وقد تكون هذه القيم أخلاقيةً كالصدق والأمانة، وقد تكون غير ذلك كالثراء والشهرة.

لا تكون الفكرة قيمة إلا إذا احتلت مكانة عالية عند الناس، مما يجعلها تشكل معايير لديهم للحكم على السلوك وعلى القرارات.

والقيم حسنها ليس ذاتياً! بل قد تكون القيمة سيئةً، فقيم الفرد هي ما يراه هذا الفرد قيمةً حتى لو كانت سيئة، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع، فما اتفق عليه مجتمعٌ ما على أنه قيمةٌ أصبح قيمةً بالنسبة لهم، ولذلك ترى مثلاً أنّ الحرية الجنسية هي قيمةٌ غربيةٌ، يعيشون بها ويدافعون عنها، وينتقصون ويزدرون من ينكرها، بينما نحن المسلمين نرى أن الحرية الجنسية رذيلةٌ شنيعة، وانحطاطٌ بالإنسان إلى البهيمية أو ما دونها.

ولعلّ من المهم أن نشير هنا إلى أن القيم تمرّ بعدة مراحل فيما يمكن أن نسميه برحلة القيم، أي أن بعض المجتمعات تزعم أنها تؤمن بقيمةٍ معينةٍ، لكننا لا نرى هذه القيمة واقعاً في حياتها، أي أن القيمة لديهم ما زالت في مرحلتها الأولى من الرحلة، ولم تمض بعد إلى منتهاها.

هاك مثلاً قيمة النظافة التي تؤمن بها المجتمعات العربية والمسلمة، ثم انظر إلى تجسدها في الواقع مقارنة بمجتمعاتٍ أخرى!

ولك أن تنظر أيضاً إلى قيمة الشورى التي نتغنى بها جميعاً ونزعم أنها من أعلى القيم لدينا، ثم انظر إلى تجسيدها في دولنا ومجتمعاتنا.

ولذلك فإن الشاعر والفيلسوف الهندي الكبير محمد إقبال يصف القيم السياسية عند المسلمين بأنها قيم جنينية، لم تتعدّ هذه المرحلة من التشكل.

ماذا عن الثقافة؟

الثقافة هي مجموعة من العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها أفراد المجتمع.

أي أن الثقافة هي ما يميز مجتمعاً عن مجتمع آخر، فهنالك مثلاً مجتمعات محافظة وأخرى متحررة، مجتمعات تحب العمل وأخرى كسولة، مجتمعات تقبل الآخر وأخرى عنصرية، وغير ذلك من صفاتٍ مميزةٍ للمجتمعات وتمثل عقائدها وقيمها وسلوكياتها الشائعة.

ثقافة المجتمع هي نمط حياته وسلوكه الذي اعتاد عليه، وهذا السلوك يأتي من المعتقدات والقيم التي يؤمن بها هذا المجتمع وكيفية تجسيدها في الواقع حسب الظروف التي يعيشها.

وبالتالي فإن مفهوم الثقافة مفهوم لصيق جداً بالقيم، حيث بإمكاننا أن نقول إن القيمة لو أكملت رحلتها في مجتمعٍ ما، فإنها ستترجم إلى سلوكيات ثم تتحول هذه السلوكيات إلى ثقافة.

لماذا يختلف الناس على القيم!؟

لو سردنا مجموعةً كبيرةً من القيم لوجدنا أنه من الصعب أن يختلف الناس على معظم هذه القيم، وعلى أحقيّتها لكن الواقع يقول: إن المجتمعات تختلف كثيراً في موضوع القيم. فما هو سبب الاختلاف؟

يعود ذلك إلى سببين رئيسيين:

1-الاختلاف على ترتيب القيم:

لنقل إن شخصين يؤمنان بقيمتي: الثراء، والعبودية لله سبحانه وتعالى، فهل هذا يكفي لنقول: إنّهما متّفقان قيمياً، أم هنالك احتمال أن يكونا مختلفين؟

قد يكون الأول لديه قيمة العبودية مقدمةً على قيمة الثراء، عندها سينعكس ذلك على سلوكه فلن يحرص على جمع المال إلا ما كان من حلال.

أما الثاني فلديه قيمة الثراء مقدمةً على قيمة العبودية، عندها سيضعف عندما تتنازع هاتان القيمتان في نفسه، ويحرص على جمع المال حتى لو كان من حرام، أو ربما يبحث عن فتوى تبيح له الحرام.

وهكذا نرى أن ترتيب القيم يؤدي إلى اختلافٍ كبيرٍ في أثرها الواقعي.

2-تفسير القيم:

عندما نقول إننا كمسلمين متفقون مع الغرب في إيماننا بقيمة الحرية، فهل هذا دقيقٌ أم أننا في الحقيقة مختلفون.

لا شك أنّنا مختلفون مع الغرب قيمياً فيما يتعلق بالحرية، ولكنّ اختلافنا ليس على سؤال: هل الحرية قيمةٌ أم لا، بل على سؤال: ماذا نعني بالحرية؟

وبالتالي ستجد أن هنالك فارقاً قيمياً هائلاً بين مجتمعٍ يؤمن بقيمة الدين على أنها في قمة هرم القيم (ترتيباً)، وأن الدين حاكمٌ للحياة كلها (تفسيراً)، وبين مجتمعٍ آخر تحتل قيمة الدين مكانة منخفضةً جداً في سلّم القيم (ترتيباً)، ويرون أن الدين لا علاقة له بالحياة العامة بل هو حالة عقدية فردية فقط (تفسيراً).

ولا يجوز أبداً أن يقول أحدٌ – بسذاجةٍ -إنّ هذين المجتمعين مشتركان في قيمة الدين!

لنغص في الموضوع أعمق من ذلك، ولنسأل سؤالاً مهماً:

ما الذي يجعلنا نختلف على ترتيب القيم، أو على تفسيرها؟

أو بصيغةٍ أخرى:

على ماذا نرتكز في اعتمادنا لمنظومة قيمنا تحديداً وترتيباً وتفسيراً؟

منشأ القيم:

لماذا تفسّر – مثلاً – قيمة الحرية عند الغرب على أنّها حق الإنسان أن يقول ويفعل كل يريد ما لم يصطدم بالحق العام، بينما ضوابط الحرية عند المسلمين هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى؟

مردّ ذلك هو المعتقدات والتصورات عن الحياة وعن الوجود، فنحن كمسلمين نفهم الحرية بضوابط الشريعة؛ لأننا نعتقد بوجود إلهٍ خلقنا، وأننا سنبعث بعد الموت لنحاسب على أفعالنا بميزان الشريعة، أمّا من لا يؤمن بوجود الله تعالى ولا يؤمن بوجود اليوم الآخر، بل يرى الحياة كلها هي هذه السنوات التي يعيشها على الأرض فلن يحدّ حريته إلا الحق العام الذي يفرض عليه.

وبالتالي نستطيع القول إن القيم تنشأ من المعتقدات والتصورات عن الحياة والوجود.

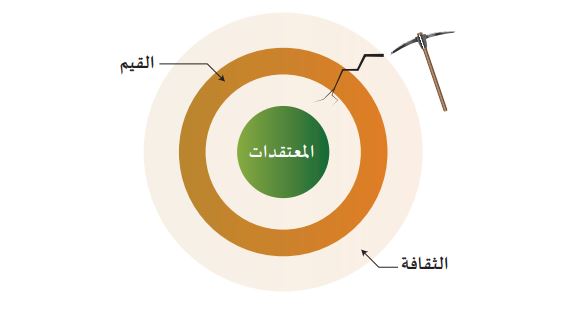

نستطيع إذاً أن نسرد التسلسل التالي:

المعتقدات والتصورات تنتج قيماً، وهذه القيم تترجم إلى سلوكياتٍ ثم إلى ثقافة.

أي أن لدينا ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: المعتقدات والتصورات.

المستوى الثاني: القيم.

المستوى الثالث: السلوكيات والثقافة.

وهذا التقسيم مهمٌ لنعلم مكان القيم، فالمستوى الذي قبلها هو ما يحددها ويرتبها ويفسرها، أم المستوى الذي بعدها فهو تتمّة رحلتها، فالقيم لا تقوم بدورها المهمّ حتى تتحول إلى ثقافة.

أهمية الثقافة وعلاقتها بالنهضة:

إن الثقافة هي المحدد الأهم لنهضة الأمم أو تخلفها، فالأمم التي تنتشر فيها ثقافة الجهل والتعصب والكسل والاستهلاك هي أمم متخلفة، والأمم التي تنتشر فيها ثقافة العمل الجماعي والإنجاز والحرية هي أمم متقدمة.

ومن أفضل مَنْ بيّن أهمية الثقافة وعلاقتها بالنهضة المفكر الجزائري مالك بن نبي عندما ضرب المثال التخيلي التالي:» حاول أن تتخيل معنا قوماً من الأمازون أو من الأدغال الإفريقية، بعالمهم الفكري المتواضع وبدائيتهم وقد تم نقلهم إلى ألمانيا، بينما نقل الشعب الألماني إلى أفريقيا أو إلى الأمازون، ماذا كان سيحدث حينها؟ الأمر سيبدو واضحاً جلياً، وهو أن الألمان في هذه الحالة سيعمرون المناطق الأمازونية أو الأفريقية ويصلحونها، بينما ستدمر ألمانيا ببنائها وحضارتها وشوارعها على يد القبائل البدائية».

ذلك أن الذي يبني الحضارة أو يهدمها هو الثقافة التي تحمله الأمة.

كيف نصنع ثقافةً بنّاءة؟

قلنا: إن الثقافة هي نهاية الرحلة التي تبتدئ بالمعتقدات والتصورات، التي تحدد القيم والأولويات، والتي تترجم بدورها إلى سلوكيات إذا طال عليها الأمد صارت ثقافة.

لنأخذ على ذلك مثالاً حضارتنا الإسلامية، حيث بعث الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام في مجتمعٍ جاهليٍ يعاني من إشكالياتٍ كبيرةٍ على كافة المستويات، فعلى مستوى المعتقدات والتصورات كان ذلك المجتمع يؤمن بأن بعض الحجارة يضر وينفع! وأن المرأة في مكانةٍ أقل من الرجل، وأن الله معه آلهة شركاء، وأنه ليس بعد الموت بعثٌ ولا نشورٌ ولا حساب، وقد نتج عن هذه المعتقدات الفاسدة وغيرها جملةٌ من القيم كالمتعة الحسية والتفاخر بالأنساب والاستعلاء على الآخر، ثم ترجمت إلى سلوكيات كالإسراف في شرب الخمر وفي الميسر، وفي أصناف شتى من أنواع الأنكحة المحرمة، وفي وأد البنات، وفي غزو القوي للضعيف، ليتحول كل هذا إلى ثقافة عند العرب الجاهليين.

جاء الإسلام ليواجه كل هذه المنظومة فبدأ من المعتقدات والتصورات فصحّحها، فأرسى الإسلام عند أبنائه في الفترة المكية جملةً من المعتقدات والتصورات الجديدة، فالأصنام حجارةٌ لا تضر ولا تنفع، والنساء شقائق الرجال، والناس سواسيةٌ كأسنان المشط، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، ومهمة الإنسان في هذه الدنيا أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وعلاقته بكل مخلوقاته قائمةٌ على الرحمة، وفي ضوء هذه المعتقدات بدأت جملةٌ من القيم تظهر في نفوس المسلمين، فعلت قيمة العبادة وقيمة الرحمة وقيمة الإحسان، وترجمت هذه القيم إلى سلوكيات عديدة.

نستطيع أن نقول إذاً: إنّ من طرق تغيير الثقافة هو تحديد المعتقدات والتصورات والقيم الخاطئة، ثم إسقاطها وإرساء المعتقدات والقيم الصحيحة والبنّاءة وتحويلها إلى ثقافة.

والأمثلة على هذا كثيرةٌ قديماً وحديثاً، منها مثلاً: نهضة اليابان ونهضة ماليزيا التي تمت هندستها بوضوح بنفس النسق الذي ذكرناه.

لكن هذا عمل من يريد أن يغيّر الثقافة المتخلفة إلى ثقافةٍ بناءة، فهل ينطبق هذا أيضاً على من يريد غزو ثقافةٍ ما بثقافةٍ أخرى؟

لا شك أننا كمسلمين نعيش اليوم حالةً من التخلف يستوجب منا أن نقوم بالنهوض، ويكون ذلك بالطريقة التي ذكرناها آنفاً، لكن علينا أن نتنبّه إلى أننا أثناء محاولتنا النهوض ومحاولتنا القيام بالتغيير الثقافي المطلوب أنّ هنالك من يحاربنا في نفس الساحة (الساحة الثقافية) فيريد غزونا ثقافياً ومنعنا من التحوّل إلى الثقافة البنّاءة.

وإيّاك أن تظنّ أن الغرب يريد أن يغزونا بثقافته فيجعلنا نتحلّى بها، وننتقل من ثقافتنا الإسلامية إلى ثقافته الغربية، بل الأمر أسوأ من ذلك بكثير، فالغرب يختار لنا من ثقافته ما يريد ويمنع عنا ما يريد، ليعطينا بذلك مسخاً من الثقافة لا تعدو بنا أن نكون عبيداً في سلطانهم.

ولعلّ هذا صار اليوم من الواضحات خاصةً بعد ثورات الربيع العربي، فالديمقراطية قيمةٌ غربيةٌ بل تحوّلت عندهم إلى ثقافة، أما المسلمون والعرب فلا يجوز أن يصلوا إليها! بل كلما انتصرت الديمقراطية في بلدٍ استنفر الغرب للقضاء عليها وما مصر منا ببعيد.

وليس الحديث هنا عن نظرتنا كمسلمين إلى الديمقراطية، فليس هذا محلّه، بل الحديث عن نشر الغرب لما يريد ومنعه ما يريد.

أمّا قيمة الإباحية الجنسية التي تزلزل المجتمعات وتهدمها فيا حيّهلا بها للعرب والمسلمين، يصدرونها ويروّجون لها، بل ويعملون على فرضها.

وهكذا تحجب قيمّ وتمرّر أخرى، وتمنع قيمٌ وتصنّع أخرى للوصول بأمتنا إلى الثقافة التي يريدونها.

ولنا أن ننتبه هنا أن الغزو الثقافي اليوم يعمل على كل المستويات، مستوى المعتقدات والتصورات، ومستوى القيم، ومستوى السلوك والثقافة، إلا أنني أعتقد أن الغزو الأخطر والأذكى هو الذي يستهدف مستوى السلوك والثقافة!

فاستهداف المعتقدات والتصورات بشكل مباشرٍ وصادم يؤدي إلى نفور من المستهدفين، وربما إلى استنفارهم للانتصار لدينهم ومعتقداتهم، وكذلك الحال بالنسبة للقيم، أما الغزو على مستوى السلوك والثقافة فإنه لا يذعّر المستهدفين.

وهذا ما فعله الغرب من خلال انتشار منتجاتهم الأدبية والثقافية بيننا، كالروايات والفنون والأزياء والأفلام والأغاني وغير ذلك من منتجات ناعمةٍ لا تثير حفيظة المستهدفين.

لكن علينا أن نتنبّه هنا إلى أن منتجات الأمم تكون دائماً محمَّلةً بقيمها، أي إننا عندما نأخذ هذه المنتجات فعلينا أن نكون واعين بالقيم الكامنة فيها وعلى حذرٍ منها، وعلينا أن نعلم أنّ هذه القيم الكامنة ستتسرب من هذه المنتجات إلى داخل نفوسنا دون أن نشعر.

فمن يكثر القراءة في كتب النجاح الغربية التي تصوّر النجاح على أنّه النجاح الماديّ فقط، ستعظم قيمة الثروة في نفسه رغماً عنه ودون شعور منه بهذا التحول البطيء.

ومن يعتاد على النظر إلى الحرام ومشاهدة المواقع الإباحية، ستضعف قيمة العبودية لديه كثيراً وتعلو قيمة الإباحية دون أن يشعر أيضاً.

وعندما تضعف القيم كثيراً وتتبدل بقيم أخرى فاعلم أن المعركة قد وصلت إلى المستوى الأول مستوى المعتقدات والتصورات، واعلم حينها أن الغزو الثقافي لم يبق ثقافياً فقط، بل وصل إلى الحصن الأخير، وصارت المعركة معركة عقيدة، وأنّ من انهزم في مستوى السلوك والثقافة، ثم في مستوى القيم، فإنه يخشى عليه كثيراً أن ينهزم في معركة العقيدة الأخيرة، والعياذ بالله.

الختام:

الحمد لله الذي شرفنا بدينه العظيم، فجعلنا أبناء خير أمّةٍ أخرجت للناس، وإنّنا نمتلك من فضل الله علينا في هذا الدين ما يجعلنا -لو تمسكنا به- ننجو من كل هذه المعارك التي يشنها علينا أعداؤنا، بل إنّنا نمتلك الدين الحق الذي إن نصرناه نصرنا الله به وعلا على كل باطل يحتشد أعداؤنا وراءه، يقول تعالى:{ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.

لكن هذا لا يكون بالأمانيّ، بل بالوعي بما يُكاد لنا، ثم بالعمل على بصيرة لمواجهته، ولعل هذه المقالات تسلط شيئاً من الضوء على الظلام الكبير الذي يراد لنا.

1 تعليق

التعليقات مغلقة