الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي الثبوت والدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت، أو الدلالة، أو ظني الثبوت والدلالة. وقد يُظن أن الثوابت مقصورة على القطعيات، وأن كل ما كان ظنيًا فهو يقبل التغيُّر بتغير الأحوال والأزمان. وهذا ليس صحيحًا على إطلاقه، فالظنيات – وإن كان يحصل فيها الاجتهاد – لا تكون من المتغيرات حتى تكون مبنيةً على العُرف أو المصلحة، وليس مما ثبت حكمُه بالدليل الشرعي. فكلُّ ما يقبل التغيير من الأحكام لا يكون إلا ظنيًا – إذ القطعي لا يتغير- ولكن ليس كل حكم ظني الثبوت أو الدلالة يقبل التغيير.

يُعدّ ضبطُ المصطلحات الشرعية ومعرفةُ حدودِها ودلالاتها، وما تشترك أو تتباين فيها، مِن مهمات الفقه في الدِّين، كما أنّ الخللَ في تصور المصطلحات تصورًا صحيحًا لا يقتصر على كونه خطأً علميًا فحسب، بل ربما يتبعه كثيرٌ مِن الآثار العملية، والانحرافات الواقعية.

ومِن تلك المصطلحات التي يكثر الحوارُ فيها: (الثابت والمتغير والقطعي والظني)، وقد حصل فيها قدْرٌ مِن الغبَش والخلط، فتمييعُ هذه المصطلحات والخلط بينها سيُتخذ معولاً للنقر في أسوار الشريعة وحصونها المنيعة؛ وذلك بتوسيع دائرة المتغيرات والتساهل في ضوابطها، وتضييق الثوابت، ومحاولة جرّها ونقلِها إلى حيز التغيّر وصولاً إلى رفع صفةِ الإلزام عنها.

فعندما يحدث نقاشٌ في بعض القضايا المرتبطة بالمسائل الفقهية أو العقدية عمومًا، أو السياسة الشرعية على وجه الخصوص، كمسألة تولي المرأة للولاية العظمى، وحدّ الرجم، وحد الردّة، واشتراط القرشية في الإمام الأعظم، وتولي غيرِ المسلم للولايات العامة على المسلمين… إلى غير ذلك مِن المسائل، فيذهب بعضُ الباحثين إلى أنها مِن الأمور المتغيرة التي لا يَلزم الأخذُ بها، وأنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وحين يُعترض عليه بأنها مِن الثوابت التي اتفق عليها العلماء، أو التي عُدّ الخلافُ فيها شاذًا لا يجوز القولُ به، فيَدفع الاعتراضَ بأنها ليست مِن قطعيات الشريعة، وأنّ أدلتها ظنية، وأنّ الثوابت إنّما هي اليقينيات، وأنّ ما دونها مِن المسائل فهي مِن المتغيرات التي يختار فيها الباحثُ ما شاء، وتكون فيها الخيارات مفتوحةً أمام السياسي بحسب ما يظهر له مِن المصالح.

ضبطُ المصطلحات الشرعية ومعرفةُ حدودِها ودلالاتها، وما تشترك أو تتباين فيها، مِن مهمات الفقه في الدِّين

وهذا يثير جملةً مِن التساؤلات المهمّة، ومنها:

هل الثوابت مقصورة على القطعيات؟ وهل جميع المسائل الظنية مما يقبل التغيّر باختلاف الأحوال؟

ولعلي أحاول في هذه الورقات الإجابة عن هذين التساؤلين مِن خلال توضيح العلاقة بين القطعية والظنية مِن جهة، والثبات والتغيُّر مِن جهة أخرى، والبحث عن مدى التطابق بين دائرتي الظنّ والتغيُّر.

وسيكون الحديث مِن خلال ثلاثة محاور:

1-التمييز بين الثابت والمتغير.

2-التفريق بين القطعي والظني، وما يجري فيه الاجتهاد منهما.

3-هل المتغير هو الظني؟ وهل كلُّ ما كان ظنّياً فهو قابل للتغير؟

التمييز بين الثابت والمتغير:

أمّا المحور الأول: فلا شكّ أنَّ الأصلَ في الأحكام الشرعية الثبات والاستمرار، «لأنّ الشرع موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌّ»[1]، «فما جاء به الوحيُ مِن عند الله سواء باللفظ، أو المعنى دون اللفظ، وانقطع الوحيُ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يُنسَخ، فهو ثابتٌ محكَمٌ، له صفةُ البقاء والدوام، لا تغيير له ولا تبديل، وهو كذلك أبداً إلى يوم القيامة»[2].

الأصلُ في الأحكام الشرعية الثبات والاستمرار، “لأنّ الشرع موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌّ”

ومع ذلك فقد قرّر العلماءُ أنّ الأحكام الشرعية نوعان: أحدُهما ثابت لا يتغير، والآخَر يقبل التغيُّرَ بتغير الأحوال والأزمان، وفي ذلك يقول ابن القيم: «الأحكام نوعان: نوعٌ لا يتغير عن حالةٍ واحدةٍ هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغييرٌ ولا اجتهادٌ يخالف ما وُضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإنّ الشارعَ ينوّع فيها بحسب المصلحة…»[3].

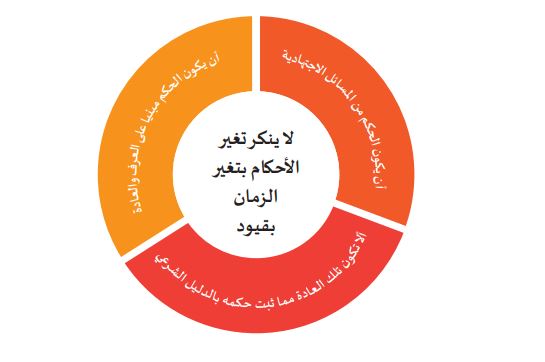

وقد ضمّن الفقهاءُ هذا المعنى في قاعدةٍ فقهيةٍ نصّوا فيها على قابلية الأحكام الشرعية للتغيُّر بتغيُّر ما بُنيت عليه، فقالوا: «لا يُنكَر تغيُّر الأحكام بتغَيُّر الأزمان».

وهذه القاعدة هي الأصل الذي يُرجع إليه في تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابتة ومتغيرة، ويبحث العلماءُ في شرحها ما يدخل في نطاق الثبات أو نطاق التغير، والحدود الفاصلة بينهما.

– ولا يختلف أهلُ العلم أنّ ما قد يُفهم مِن لفظ القاعدة مِن عمومٍ ليس مرادًا، بل هو مِن قبيل العام الذي أريد به الخصوص.

قال د. محمد صدقي البورنو بقوله: «نصُّ القاعدةِ عامٌّ في ظاهره، فالتغيرُ في الظاهر شاملٌ للأحكام النصّية وغيرها، لكن هذا العموم ليس مقصودًا؛ لأنه اتَّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الأحكام التي تتبدَّل بتبدُّل الزمان وأخلاق الناس إنما هي الأحكام الاجتهادية فقط؛ المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف أو العادة، وعلى ذلك فالأحكام النصية ثابتة لا تقبل التغيير، ولا تدخل تحت هذه القاعدة…»[4].

محلَّ تطبيقِ قاعدة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) إنما هو الأحكام المبنية على العادة والعرف ونحوهما دون الأحكام التي جاءت النصوصُ الشرعية ببيانها

فالأحكامُ التي تتغير بتغير الزمان لها وصفان، إذا لم يتحقّقا، أو فات أحدُهما: لم تكن داخلةً في القاعدة، بل تكون مِن الأحكام الثابتة، وهذان الوصفان هما:

الأول: أن يكون الحُكمُ مِن المسائل الاجتهادية. وسنتناول في المحور الثاني التمييز بين المسائل الاجتهادية مِن غيرها.

قال د. محمد الزحيلي: «اتفقت كلمةُ المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي بُنيت على القياس ودواعي المصلحة، فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها»[5].

وعبارة د. مصطفى الزرقا: «هي الأحكام الاجتهادية مِن قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهادُ بناءً على القياس أو دواعي المصلحة، وهي المقصودة بالقاعدة»[6].

الثاني: أن يكون مِن الأحكام المبنية على العُرف والعادة أو المصلحة والقياس.

وبهذا شرح أهلُ العلم القاعدة، وفسّروها بما يبيّن حدودَها والمقصودَ منها، ومِن ذلك قول الشيخ أحمد الزرقا: «لا يُنكَر تغير الأحكام بتغير الزمان. أي: بتغيّر عُرفِ أهلِها وعادتِهم، فإذا كان عرفُهم وعادتُهم يستدعيان حُكمًا، ثمّ تَغَيّرا إلى عُرفٍ وعادةٍ أخرى فإنّ الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفُهم وعادتهم»[7].

ونقل المقّري الإجماع على تغير الأحكام المرتَّبة على العادة بتغيرها[8]، وفي معناه ما ذكره القرافي[9].

ومما يؤكد أنّ محلَّ تطبيقِ قاعدة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) إنما هو الأحكام المبنية على العادة والعرف ونحوهما دون الأحكام التي جاءت النصوصُ الشرعية ببيانها؛ أمور:

1-أنّ كثيرًا مِن المؤلفين في علم القواعد الفقهية يجعلونها مِن القواعد المندرجة تحت القاعدة الفقهية الكلية الكبرى (العادة محكَّمة)[10].

2-أنّ عددًا مِن العلماء بحث هذه القاعدة ضمن بحثه للأحكام المبنية على العرف والعادة، كما فعل العلامة ابن عابدين في رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف»[11]. وكذلك الفقيه مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام حينما بحث نظرية العرف[12].

3-أنّ بعض الباحثين حاول إعادةَ صياغة القاعدة بما هو أوضح في المراد منها، وأبعد عن الإشكال، فقال: «لا يُنكَر تغيّر الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان»[13].

كلّ حكمٍ شرعي ليس اجتهاديًا، وليس مبنيًا على العُرف والعادة أو المصلحة: فهو مِن الثوابت الشرعية التي لا تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان

ويتبين مما سبق: أنّ كلّ حكمٍ لا ينطبق عليه الشرطان السابقان فليس مقصودًا بالقاعدة، فلا يكون مما يقبل التغيرَ مِن الأحكام، وبعبارة أخرى: فهو مِن الثوابت الشرعية التي لا تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان.

-ومما يوضح ذلك معرفةُ أنّ عادات الناس صنفان، لا بدّ مِن التفريق بينهما:

الصنف الأول: ما ورد فيه حكمٌ شرعي، كالطهارة، وستر العورة، وحجاب المرأة، والأكل باليمين…، فهذه الأحكام ثابتة، ولا مجال لتبديلها حتى لو تعوّد الناس على خلافها.

قال الشاطبي: «العوائد المستمرّة ضربان:

أحدهما: العوائد الشرعية التي أقرّها الدليل الشرعي أو نفاها…»[14].

ثم بيّن حكمَها فقال: «فأما الأول، فثابتٌ أبدًا كسائر الأمور الشرعية… فلا تبديلَ لها، وإن اختلفت آراءُ المكلفين فيها، فلا يصح أن ينقلب الحسنُ فيها قبيحًا، ولا القبيحُ حسنًا…؛ إذ لو صحّ مثلُ هذا لكان نسخًا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخُ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطلٌ، فرفعُ العوائدِ الشرعية باطلٌ».

والصنف الثاني مِن عادات الناس: ما ليس مصدره الشرع، و«هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليلٌ شرعي…، وقد تكون تلك العوائد:

أ-ثابتة، كوجود شهوة الطعام والشراب… والكلام، والبطش والمشي، وأشباه ذلك، وإذا كانت أسبابًا لمسبباتٍ حكم بها الشارع، فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها، والحكم على وَفقِها دائمًا.

ب-متبدّلة، مثل كشف الرأس (أي للرجال)؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك»[15].

وهذا يضيف شرطًا ثالثًا، وقيدًا مهمًّا في إعمال القاعدة السابقة، وهو عدمُ ورود الدليل الشرعي بحكم تلك العادة، وسبقت الإشارة إلى معنى هذا الشرط في كلام د. البورنو حيث قال: «وعلى ذلك فالأحكامُ النصية ثابتة لا تقبل التغيير، ولا تدخل تحت هذه القاعدة».

ويمكن القول: إنّ هذا الشرط الثالث كالقيد للشرط الثاني (أن يكون الحكم مبنيًا على العادة…)، فمِن شرط العادة التي يكون الحكمُ المبني عليها متغيّرًا بتغيّرها أن لا تأتي الأدلةُ الشرعية ببيان حكمها إثباتًا أو نفيًا، إباحةً أو منعًا.

فيكون ملخص شروط إعمال القاعدة:

1-أن يكون في المسائل الاجتهادية.

2-أن يكون في المسائل المبنية على العرف والعادة أو المصلحة أو القياس.

3-أن لا تكون تلك العادة مما ثبت حكمُه بالدليل الشرعي[16].

ومثال ما توفرت فيه الشروط، فكان مِن المتغيرات: آليات الشورى، وإجراءات التقاضي، وما يُعدّ مِن خوارم المروءة التي تخلّ بالعدالة، وتضمين الأجير المشترك بسبب فساد الذِّمم، وغير ذلك.

ومثال ما اختلّ فيه الشرط الأول، فكان مِن الثوابت: وجوب الحجاب، وتحريم الربا، فلا يسوغ القول: إنّ الحجاب مِن العادات، أو إنّ مقتضيات الزمان الاقتصادية توجب إباحة ربا البنوك، فهذه ليست مِن المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد.

ومثال ما اختلّ فيه الشرط الثاني: كثيرٌ مِن المسائل الاجتهادية التي لا تعلّقَ لها بالعادة والعرف والمصلحة، وإنما اختلف فيها أهلُ العلم للخلاف في ثبوت الأحاديث، كزكاة الحلي المعدّ للاستعمال، أو للخلاف في فهم الدليل، كخيار المجلس في البيع[17].

ومثال ما اختلّ فيه الشرط الثالث بأن كانت مِن العادات الشرعية التي ثبت حكمُها بالدليل الشرعي: المنع من كشف العورات، أو إظهار المرأة زينتها أمام غير المحارم، أو خلوة الرجل بالأجنبية.

-وبيّن العلماءُ أسباب تغير الزمان الذي يفضي إلى تغيُّر الأحكام، ومن ذلك قول العلامة ابن عابدين في رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرف»: «كثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان: 1-لتغيُّر عُرْفِ أهلِه. 2-أو لحدوثِ ضرورة. 3-أو لفسادِ أهلِ الزمان، بحيث لو بقي الحُكْم على ما كان عليه أوَّلاً للزم منه المشقّة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفساد…»[18].

وأرجع بعضُ الباحثين هذه الأسباب إلى نوعين، فقال: «العوامل التي ينشأ عنها تغيرُ الأحكام نوعان:

1- النوع الأول: فسادُ الزمان، وانحرافُ أهله عن الجادّة، حيث ينشأ عن ذلك تبدّلٌ وتشدّدٌ في كثير مِن الأحكام.

2- النوع الثاني: تغيّرُ العادات وتبدّل الأعراف، وتغير المصلحة وتطوّر الزمن»[19].

-ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ تغيرَ الأحكام المذكور هنا ليس هو خروجًا بالمسألةِ عن النصوص الشرعية، وجواز التصرف بما شاءه المكلّف، وإنما هو اجتهادٌ شرعيٌّ مِمن يسوغ له الاجتهاد في انتقال تلك الصورة مِن انطباق حكم نصٍّ أو أصلٍ شرعي عليها إلى انطباق نصٍّ أو أصل شرعي آخر، قال الشاطبي: «اعلم أنّ ما جرى ذكرُه هنا مِن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب…، وإنما معنى الاختلاف أنّ العوائدَ إذا اختلفت رجعت كلُّ عادةٍ إلى أصلٍ شرعيٍّ يُحُكْم به عليها»[20].

تغيرَ الأحكام بالفتوى ليس خروجًا بالمسألةِ عن النصوص الشرعية، وجواز التصرف بما شاءه المكلّف، وإنما هو اجتهادٌ شرعيٌّ مِمن يسوغ له الاجتهاد في انتقال تلك الصورة مِن انطباق حكم نصٍّ أو أصلٍ شرعي عليها إلى انطباق نصٍّ أو أصل شرعي آخر

التفريق بين القطعي والظني، وما يجري فيه الاجتهاد منهما:

وأما المحور الثاني: فإنّ الأدلة الشرعية مِن الكتاب والسنة وما يتبعهما مِن أدلةٍ تتفاوت رُتَبُها مِن حيث الثبوت، ومِن حيث الدّلالة، ومِن ثَمّ تتفاوت درجاتُ إدراكها.

وقد تعدّدت مسالكُ العلماء في تقرير مراتب الإدراك، ويمكن القول: إنّ مراتب الإدراك في النفس تشمل:

1-القطع (اليقين): وهو الإدراك الجازم.

2-الظنّ: وهو الإدراك غير الجازم.

3-الشك: وهو الإدراك المتردّد بين أمرين.

وأما الطرف المرجوح في الإدراك فليس إدراكًا، بل هو خارج عن حقيقة الإدراك، فهو مجرد احتمال يرِد على النفس[21].

فـ «الظنُّ اسمٌ للاحتمال الراجح» كما يقول القرافي[22].

وأما القطع فيُطلق على مرتبتين: 1-الجزم الذي لا يتطرق إليه احتمالٌ للنقيض. 2-والجزم مع وجود الشبهة والاحتمال الذي لا يستند إلى دليل.

وفي هذا يقول التفتازاني: «القطع يُطلق على: 1-نفي الاحتمال أصلاً، 2-وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليلٍ، وهذا أعمُّ مِن الأول..»[23].

– وبالنسبة لما يجري فيه الاجتهاد أو لا يجري فيه مِن تلك المراتب ف«الذي اتفقت عليه معظمُ كتب الأصول هو عدم جواز الاجتهاد فيما فيه نصٌّ قاطع»[24].

قال الفخر الرازي: «المجتهَدُ فيه: وهو كلُّ حكمٍ شرعي ليس فيه دليلٌ قاطع»[25]. وبنحوه قال الغزالي[26]، والإسنوي[27]، والصفي الهندي[28].

وأوضح أبو إسحاق الشيرازي المسألة ببيان أقسامِ ما لا يدخله الاجتهاد، فقال: «الأحكام الشرعية على ضربين: أ-ضربٌ لا يسوغ فيه الاجتهاد. ب-وضربٌ يسوغ فيه الاجتهاد.

فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان:

1-ضربٌ عُلم مِن دين الله تعالى ضرورةً، كوجوب الصلوات الخمس، والزكاة والحج، وتحريم الزنا واللواط والخمر، فهذا وأمثاله قد تعيّن الحقُّ فيه مِن الباطل، فيجب الأخذُ بما ثبت، ومَن خالف في شيء منها مع العلم به: يُحكم بكفره؛ لأن ذلك معلومٌ من دين الله ضرورةً، فمَن خالف مع العلم فقد كذّب الله تعالى ورسولَه في خبرهما، وذلك يوجب الكفر.

2-وضربٌ لا يُعلم مِن دين الله تعالى ضرورةً غير أنّ له دليلاً قاطعًا، وهو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وفقهاء الأمصار، فهذا أيضًا الحق فيه متعيّن فيما أجمعوا عليه، وما سواه باطل، ومَن خالف في ذلك: حُكم بفسقِه، ويُنقَض حكمُ الحاكم بخلافِه»[29].

الحكم الذي يتفق عليه أهلُ العلم، ويُنقل فيه إجماعُهم، ولا يثبت فيه خلافٌ معتبر فليس مِن موارد الاجتهاد، ولا يسوغ فيه الخلاف، وإن كان أصلُ دليلِه مِن الكتاب والسنة ظنّيًا

وهذا يدلُّ على أنّ الحكم الذي يتفق عليه أهلُ العلم، ويُنقل فيه إجماعُهم، ولا يثبت فيه خلافٌ معتبر فليس مِن موارد الاجتهاد، ولا يسوغ فيه الخلاف، وإن كان أصلُ دليلِه مِن الكتاب والسنة ظنّياً كإجماع

العلماء على أنّ الجدة ترث السدسَ إذا لم تحجبها الأم، وأنّ إخوة الميت لا يَحجبون الجد، ومِن أمثلته في مسائل السياسة الشرعية اتفاق العلماء على عدم جواز تولي المرأة للولاية العظمى، وعدم انعقاد الولاية لغير المسلم على بلاد المسلمين.

-وينبغي التنبّه هنا إلى أنّ نوعًا مِن الاجتهاد لا يمنعه ورودُ القطعيات، ويجري مع ورودها، وهو الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع بالنظر في انطباق النص على الحادثة المعيّنة بتحقُّق معنى النص فيها، وهو المسمّى بتحقيق المناط.

قال الشاطبي: «الاجتهاد على ضربين:

أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصلُ التكليف، وذلك عند قيام الساعة…، وهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قَبوله، ومعناه: أن يَثبت الحكمُ بمُدرَكِه الشرعي، لكن يبقى النظرُ في تعيين محلِّه»[30].

ثم ضرب له مثلاً بالعدالة المشترطة في قبول الشهادة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، ومعنى العدالة معروف، ويبقى الاجتهاد في تحقق وصف العدالة في كل شاهد، لا سيما مع تفاوت الناس في تحقق صفات العدالة.

-وأما الأدلة الظنية فهي محلّ الاجتهاد ومسرحُه، قال الشاطبي: «وقد ثبت عند النُّظّار أنّ النظريات (وهي ما يقابل الضروريات واليقينيات) لا يمكن الاتفاقُ فيها عادةً، فالظنياتُ عريقةٌ في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف»[31].

الأحكام التي يجوز الاجتهاد فيها:

1-الأحكامُ التي ورد فيها نصٌّ ظنّيُ الثبوتِ والدّلالة.

2-أو ظنّيُ أحدِهما.

3-والأحكامُ التي لم يرد فيها نصٌّ ولا إجماع.

د. وهبة الزحيلي

وفصّل د. وهبة الزحيلي القول في مجال الاجتهاد في الأدلة الظنية فقال: «وأما التي يجوز الاجتهاد فيها فهي: 1-الأحكامُ التي ورد فيها نصٌّ ظنّيُ الثبوتِ والدّلالة، 2-أو ظنّيُ أحدِهما، 3-والأحكامُ التي لم يرد فيها نصٌّ ولا إجماع.

فإذا كان النصُّ ظنيَّ الثبوت: كان مجالُ الاجتهاد فيه البحث في سنده، وطريق وصوله إلينا، ودرجة رواته مِن العدالة والضبط…

وإذا كان النصُّ ظنيَّ الدّلالة: كان الاجتهاد فيه بالبحث في معرفة المعنى المراد مِن النص، وقوة دلالته على المعنى…

وإذا كانت الحادثة لا نصَّ فيها ولا إجماع فمجالُ الاجتهاد فيها هو البحث عن حكمِها بأدلة عقلية كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب، ونحوها من الأدلة المختلف فيها. وهذا بابٌ واسعٌ للخلاف بين الفقهاء»[32].

هناك نوع من الاجتهاد لا يمنعه ورودُ القطعيات، ويجري مع ورودها، وهو الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع بالنظر في انطباق النص على الحادثة المعيّنة بتحقُّق معنى النص فيها، وهو المسمّى بتحقيق المناط

وحاصلُ هذا المحور:

أنّ الاجتهاد إنما يسوغ في الظنيات دون القطعيات، فحيث ثبت القطع واليقين: امتنع الاجتهاد، ووجب التسليم.

وقبل الانتقال إلى المحور الثالث لا بد مِن التنبيه على أربعة أمور تتعلق بالمحور الثاني، وهي:

1-أنّ تسويغَ الاجتهاد في الأدلة الظنية ليس لكلّ أحد، بل هو لأهل العلم الذين حصّلوا الملَكة، وبلغوا رتبة النظر، وحازوا آلةَ الاجتهاد.

2-أنّ ظنية الأدلة في مسألةٍ ما لا يعني جوازَ أنْ يأخذ المكلّفُ بما شاء فيها، بل إن كان مجتهدًا وجب عليه أن يجتهد متحريًا للصواب، ثم يأخذ بما يؤديه إليه اجتهاده، وإن كان مقلدًا سأل مَن يثق بعلمه ودينه فاتبع قوله، ولا يجوز له أن يتخيَّر بين الأقوال برأيه وهواه.

3-أنّ بعض الباحثين قد يخالف في بعض القضايا؛ لتوهمه أنّ أدلتَها ظنية؛ لعدم ورودها في القرآن مثلاً، ولا تكون حقيقةُ الأمر كما ظنّ، بل تكون مِن القطعيات؛ لتلقي الأمة لها بالقبول، كما في أحاديث الصحيحين، ولإجماع الفقهاء على ما تضمنته مِن حكم.

4-ما سبق ذكرُه مِن أنّ الدليل قد يكون ظنيًا ابتداء، ثم يتفق العلماء على حكمه، فلا يجوز فيه الاجتهاد ولا الخلافُ بعد ذلك.

وهذه القضايا تحتاج لمناقشةٍ وبحثٍ بما لا يتسع له المقام هنا، ولعله يتيسر إن شاء الله.

هل المتغيّر هو الظني؟ وهل كلُّ ما كان ظنّياً فهو قابل للتغيّر؟

ونصل بعد هذا إلى معالجة المحور الثالث الأخير، وذلك للجواب عن مشكلة المقال، والسؤال الرئيس فيه (هل المتغير هو الظني، والظني هو المتغيّر؟).

والجواب عن هذا السؤال يكون بالربط بين المحورين السابقين باستخدام القسمة العقلية لاستيعاب الأقسام الممكنة بين القطعية والظنية مِن جهة، وبين الثبات والتغير، فتكون الأقسام أربعة:

1-قطعي ثابت.

2-قطعي متغير.

3-ظـــني ثابت.

4-ظني متغير.

-أما القسم الأول فلا إشكال في أنّ كلّ ما لا يجري فيه الاجتهاد مِن قطعيات الشريعة فهو مِن الثوابت التي لا تقبل التغير والتبدّل، كتحريم المحرمات الظاهرة، كالربا والظلم، ووجوب الحكم بما أنزل الله والعدل، ومشروعية الشورى، ورعاية المصالح…

-وأما القسم الثاني (القطعي المتغير) فلا شكّ أنّ القطعيةَ والتغير لا يمكن أن يتواردا على محلٍّ واحدٍ من جهة واحدة؛ للتنافي بين القطعية والتغير، ولأنّ مِن شروط التغير أن يكون في المسائل الاجتهادية كما سبق، وعليه فلا وجود لهذا القسم في الأحكام الشرعية.

نعم قد يكون النص قطعيًا في ثبوته، وفي دلالته على حكمٍ شرعي، ولكن يدخله التغير مِن جهة أخرى، كقوله تعالى: {وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 233]؛ فالآية قطعيةُ الثبوت، وقطعية الدلالة على أنّ نفقةَ المرضعة على والد الرضيع، ولكن قدرُ هذه النفقة مِن المتغيرات بحسب الأعراف والأحوال.

5-وأمّا القسمان المتبقيان المتعلقان بالظنّيات، فالظنياتُ يجري فيها الاجتهادُ من حيث الأصل كما سبق تقريره في المحور السابق، ولكن هل جريان الاجتهاد فيها كافٍ لعدِّها مِن المتغيرات؟

تقدّم في المحور الأول: أنّ الأحكام التي يصحُّ أن يُقال فيها: إنها مِن المتغيرات هي ما تحقّق فيه ثلاثة شروط: أن يكون في المسائل الاجتهادية. وأن يكون في المسائل المبنية على العرف والعادة أو المصلحة أو القياس. وأن لا تكون تلك العادة مما ثبت حكمُه بالدليل الشرعي.

يمكن تقسيم الأحكام الشرعية إلى أربعة أقسام:

– قطعية ثابتة: لا يجري فيها الاجتهاد، ولا يدخلها التغير، فهي مِن قطعيات الشريعة وثوابتها.

– قطعية متغيرة: لا وجود لها من حيث الأصل.

– ظنية ثابتة: قد يجري فيها الاجتهاد من أهله، ولكن لا تتغير بتغير الأحوال.

– ظنية متغيرة: يجري فيها الاجتهاد والتغير.

وعليه: فكونُ المسألة مِن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يعني أنها مِن المتغيرات، ولا يلزم مِن جواز الاجتهاد في المسألة أن تكون مِن المسائل المتغيرة بتغير الأحوال والأزمان، بل لا بدّ في المتغيرات أن تكون مبنيةً على ما يتغير بتغير الزمان مِن العرف والعادة أو المصلحة، وأن لا يثبت حكمُها بالدليل الشرعي.

وبذلك نصل إلى نهاية المقصود مِن بيان الفرق بين الظنيات والمتغيرات، والمرجو أن يكون خطوةً في طريق تحرير المفاهيم، ومساهمةً في تحديد المصطلحات، وتمييزها عما يشتبه بها، ولا يخفى أنّ معرفة الجمع والفرق مما يزيح الإشكال، ويرفع الإجمال، ويزيل الاشتباه الذي قد يؤدي إلى خفاء الحقائق، أو التباسها بغيرها، بما قد يكون سبباً للخطأ في الفهم والتصور، أو وسيلة لخلط المفاهيم، ومحاولة زعزعة الثوابت، وتمرير الشبهات.. والله الموفق.

[1] الموافقات، للشاطبي، (2/491).

[2] الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، عابد السفياني، ص (110).

[3] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، لابن القيم، (1/330).

[4] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد آل بورنو، ص (311).

[5] القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي، (1/355).

[6] المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ص (941).

[7] شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، ص (227).

[8] القواعد الفقهية، محمد بن أحمد المقّري، ص (478).

[9] الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، للقرافي، (1/176).

[10] ينظر على سبيل المثال: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، لصالح السدلان، ص (426). والمختصر فيما عُرف من قواعد الفقه واشتهر، أنور أبو زيد، ص (100).

[11] نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرف، المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، (2/114)، وذكر معنى القاعدة (2/125).

[12] بحث نظرية العرف في المدخل الفقهي العام (2/865): تناول ضمنها هذه القاعدة وشرحها في (2/941).

[13] ينظر: القواعد الفقهية، علي الندوي، ص (158).

[14] الموافقات، للشاطبي، (2/488).

[15] المرجع السابق، بتصرف يسير.

[16] ولا يخفى أنّ مجرد ورود الدليل الشرعي لا يمنع الاجتهاد إذا لم يكن قطعيًا كما سيأتي في المحور الثاني، فلا تكرار بين هذا الشرط والشرط الأول.

[17] ومن الكتب والرسائل المهمة في بيان أسباب خلاف الفقهاء كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، وكتاب الإنصاف في أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي.

[18] رسائل ابن عابدين، (2/125).

[19] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، ص (311).

[20] الموافقات، (2/491).

[21] ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين، سعد الشثري، (1/128).

[22] شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص (63).

[23] شرح التلويح على التوضيح، للتفتزاني، (1/63).

[24] قاعدة «لا مساغ للاجتهاد مع النص» وعلاقتها بمحل الاجتهاد الفقهي، حمد الصاعدي، ص (77).

[25] المحصول، لفخر الدين الرازي، (6/27).

[26] المستصفى، للغزالي، ص (345).

[27] نهاية السول شرح منهاج الوصول، للإسنوي، ص (394).

[28] نهاية الوصول في دراية الأصول، للصفي الهندي، (8/3787).

[29] شرح اللمع، للشيرازي، (2/1046).

[30] الموافقات، (5/11).

[31] الاعتصام، للشاطبي، (2/674).

[32] أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، (2/1053).

أكاديمي، ومتخصص في البحث والتعليم الشرعي.