للرخص والضرورات أحكام وضوابط جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي مندرجة ضمن «السياسة الشرعية» تأصيلاً وتطبيقًا، وهي تنتظم الدول والكيانات كما الأفراد، ومردّ تقديرها في المسائل العامة والأحداث الكبيرة لأولي الأمر وأهل العلم، وفي هذا المقال تفصيل لهذه المسائل معضود بالأمثلة.

مقدمة

بعد انهيار الدولة العثمانية وتفكك العالم الإسلامي إلى دويلات ضعيفة تابعة للهيمنة الثقافيَّة والتفوُّق العسكري الغربي، وإحكام السيطرة على أنظمة الحكم والعلاقات الدولية، أصبحت أي محاولة صادقة للتعامل مع ذلك الواقع أو النهوض والتخلُّص من تلك الهيمنة تصطدم بواقع سياسي وعسكري ونظام محلي ودولي معقَّد، ما جعل الخيارات المتاحة أمام أي حركة أو دعوة إصلاحية ما بين سيئ وأسوأ، وسيضطرها للدخول في تحالفات، والقبول باشتراطات، والسكوت عن بعض الحق أو القبول ببعض الباطل، فكيف يمكن التعامل مع هذا الواقع في إطار «السياسة الشرعيَّة»؟[1]، وهل تفرِّق الشريعة بين حال القوَّة وحال الاستضعَاف في الأحكام، فتعطي المضطر مساحةً من الرُّخص والخيارات تراعي واقعه وتناسب ظرفه؟[2]، وهل لهذه الرُّخص ضوابط؟ هذا ما سيحاول المقال بيانه، وأسأل الله التوفيق والسداد والصَّواب.

قاعدة الضَّرورة والرُّخَص في الشَّريعة:

الضَّرورة والرُّخصة من قواعد الشريعة والفقه، والمقصود بـ (الضَّرورة): الحالة المُلجئة[3] لتناول المحرَّم أو فعل الممنوع شرعًا أو ترك الواجب؛ للحفاظ على المصالح الضرورية[4]. ففي هذه الحال تتغير الموازين، فتُصبح المفسدة التي من أجلها حُرِّم المحرَّم مرجوحةً مقابل المصلحة المتحقِّقة من إباحة المحرَّم، وهي عينُ المُوازنة بين المصالح والمفاسد.

والمقصود بـ (الرُّخَص): مجموعة التخفيفات[5] التي شرعها الله في حالاتٍ معينة، دفعًا لمفسدةٍ واقعة أو راجحة الوقوع، أو: ما وُسِّع للمسلم في فعله لعُذرٍ مع قيام السَّبب المُحرِّم.

وأدلة مراعاة الضَّرورة والرخص قطعيَّة اتفق عليها العلماء وجعلوها إحدى قواعد الفقه الخمس الكبرى وعبَّروا عنها بقولهم: «المشقَّةُ تجلبُ التيسير»[6]، وفرَّعوا عليها «الضَّرورات تبيح المحظورات»، قال ابن القيم رحمه الله: «من قواعد الشَّرع الكُليَّة: أنه لا واجبَ مع عَجزٍ، ولا حرامَ مَع ضرورة»[7]. ومن القواعد الكبرى كذلك قولهم: «الضرر يُزال»[8]، ويتفرَّع عليها قواعد، مثل: «إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما».

لم تخص الشَّريعة قاعدة الرُّخص والضرورات بالأفراد ولم تحصرها بهم، فهي تتَّسع لتشمل الجماعات والكيانات، فالدول والجماعات لا تكون على حال واحدة من القوة والاستقرار، فقد تمر بحالات ضعف ووهن، تتعرَّض معها للابتزاز والإكراه

قاعدة الرُّخص والضَّرورة لا تختصّ بالأفراد

لم تخص الشَّريعة قاعدة الرُّخص والضرورات بالأفراد ولم تحصرها بهم، فهي تتَّسع لتشمل الجماعات والكيانات، وإليه يشير قول ابن تيمية رحمه الله: «إنَّ أصولَ الشَّريعة تُفَرِّقُ -في جميع مَواردِها- بين القادرِ والعاجز، والمُفَرِّطِ والمُعتدي ومن ليس بِمُفَرِّطٍ ولا مُعتَدٍ. والتَّفريقُ بينهما أصلٌ عظيمٌ مُعتَمدٌ، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط»[9].

ومعلوم أن الدول والجماعات لا تكون على حال واحدة من القوة والاستقرار، فقد تمر بحالات ضعف ووهن، تتعرَّض معها للابتزاز والإكراه، والقول بأنَّ أحكام الرُّخص وحالات الضرورة لا تشملها يعني أن نضع الجماعات والدول أمام خيار واحد قد ينتهي بها إلى الزوال أو يكاد، في حين أننا نجد سنة النبي ﷺ كانت مراعية لهذه الحالات؛ فقد أمر أصحابه لما اشتدَّ أذى قريش عليهم بالهجرة إلى الحبشة والدخول في حماية ملكها النجاشي وكان نصرانيًّا، وفي المدينة عقد تحالفًا مع المشركين واليهود داخل المدينة، كما عقد المعاهدات مع المشركين في محيط المدينة وحولها، وفي غزوة الخندق أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف زعيمَي غطفان على ثلث ثمار المدينة لينصرفا عن حصارها، كما سيأتي.

وهذه قاعدة شرعيَّة عظيمة قرَّرها العلماء، وهي «الموازنة بين المصالح والمفاسد»، ومن ذلك قول العز بن عبد السَّلام رحمه الله: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد: فإن أمكن دفعُ المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك، وإن تعذَّر الجمع: فإن رجحَت المصالح حصَّلناها ولا نُبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح»[10].

وقد تناول ابن تيمية ذلك في مواضع عدَّة في فتاويه ومؤلفاته، كقوله: «الواجبُ تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فإذا تعارضت كان تحصيلُ أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفعُ أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروعَ»[11]. وقال في تطبيق هذه القاعدة: «مَن وَليَ ولايةً يَقصِدُ بها طاعةَ الله وإقامةَ ما يُمكِنُهُ من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يُمكنه من الواجبات واجتناب ما يُمكنه من المُحرَّمات؛ لم يُؤَاخَذ بما يَعجَز عنه؛ فإن تولية الأبرارِ خيرٌ للأمة من تولية الفُجَّار. ومَن كان عاجزًا عن إقامة الدِّين بالسُّلطان والجهاد، فَفعَلَ ما يقدِرُ عليه من النَّصيحة بقلبه، والدُّعاء للأمة ومَحَبَّة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخَير؛ لم يُكلَّف ما يَعجَز عنه»[12].

قرَّر أهل العلم أن وجوب إقامة الدِّين منوطٌ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يُمكن إقامة الدِّين كلِّه في حال الضَّعف يُقام ما أمكن إقامته ونُعذَر فيما لا نستطيعه، قال ابن تيمية: «ومن هذا الباب تولِّي يوسُف الصدِّيق على خزائن الأرض لملِك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارًا»

وقد أناط الله تعالى الأحكام -وجوبًا وتحريمًا- بالقُدرة والاستطاعة، كما في قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

لذا قرَّر أهل العلم أن وجوب إقامة الدِّين منوطٌ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يُمكن إقامة الدِّين كلِّه في حال الضَّعف يُقام ما أمكن إقامته ونُعذَر فيما لا نستطيعه، واستدلوا لها بتولِّي نبيِّ الله يوسف عليه السلام الوزارة في ملك العزيز، قال ابن تيمية: «ومن هذا الباب تولِّي يوسُف الصدِّيق على خزائن الأرض لملِك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارًا»… ومعلومٌ أنه مع كفرهم؛ لابدَّ أن يكونَ لهم عادةٌ وسنةٌ في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملِك وأهل بيته وجنده ورعيته؛ ولا تكون تلك جاريةً على سُنَّة الأنبياء وعَدْلهم، ولم يكُن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد… لكن فعَلَ المُمكن من العدل والإحسان… وهذا كلُّه داخلٌ في قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾»[13].

واستدلَّ كذلك بقصَّة النَّجاشي الذي أسلم سرًّا وكتَمَ إيمانه لعجزه عن إظهار ذلك أمام قومه، ولم يستطع أن يقيم ما يريد إقامته من الشريعة لأنه لا يقدر، فقال: «والنَّجَاشيُّ ما كان يُمكِنُهُ أن يَحكُمَ بحُكم القرآن؛ فإن قومَه لا يُقِرُّونَهُ على ذلك»[14]، ثم ذكر مثلاً من عصره، فقال: «وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتَّتار قاضِيًا، بل وإمامًا، وفي نفسهِ أمورٌ مِن العدل يريد أن يعمل بها فلا يُمكنه ذلك، بل هناك مَن يمنعه ذلك، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَهَا. وعمر بن عبد العزيز عُودِيَ وأُوذِيَ على بعض ما أقامه مِن العدل، وقيل: إنَّهُ سُمَّ على ذلك»[15]. ويَخلُص ابن تيمية إلى أن حُجَّة الله على العباد وجوبًا وتحريمًا «إنما تقوم بشيئين:

- التمكُّنُ من العِلم بما أنزل الله.

- والقدرةُ على العمل به… وأن الوجوب والتحريم مشروطٌ بإمكان العلم والعَمَل»[16].

«إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكَّام فهو المتعيِّن، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مُقدَّمةٌ، والله أعلم»

ابن سعدي رحمه الله

وقد ذُكر في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنَّ ابنه عبد الملك قال له: «ما لَكَ لا تُنفِّذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القُدُورَ غَلَت بي وبك!» فقال له عمر: «لا تَعجَل يا بنيَّ، فإن الله ذمَّ الخمرَ في القرآن مرتين، وحرَّمها في الثالثة، وإني أخافُ أن أحمل الحقَّ على الناس جملةً، فَيَدفعُوهُ جُملةً، ويكون مِن ذَا فِتنة!»[17].

وقد علَّق الشاطبي على الحكاية بقوله: «وهذا معنىً صحيح معتبرٌ في الاستقراء العادي، فكان ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس»[18].

وعملاً بهذه القاعدة قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «لو ساعَدَ المسلمون الذين تحتَ ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهوريةً يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدِّينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولةٍ تقضي على حقوقهم الدِّينية والدُّنيوية، وتحرص على إبادتها وجعلهم عَمَلَةً وخَدَمًا لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكَّام فهو المتعيِّن، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مُقدَّمةٌ، والله أعلم»[19].

ومن ذلك ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله بقوله: «الحالة الرابعة: أن يتغلَّب الكفَّار على بلدٍ أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم، ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام، كما وقع في صقلية حين استولى عليها رُجَير النّرمندي. وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروطٍ منها: احترام دينهم؛ فإن أهلها أقاموا بها مدَّة وأقام منهم علماؤهم، وكانوا يَلُونَ القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك، وهاجر فريقٌ منهم فلَم يَعِب المهاجر على القاطِن ولا القاطِن على المهاجر»[20].

وبهذا يتبيَّن تضافرُ الأدلةِ وكلام العلماء على أن قاعدة الضرورة تنتظم الكيانات والجماعات كما الأفراد؛ وأن الأخذ بها عملٌ بمقاصد الشريعة وترخُّصٌ بما يجوز، وأن هذه الشريعة تراعي الواقع وضروراته الملحَّة وظروفه وإكراهاته، ولا تكلِّف ما لا طاقة به، وبذلك ندفع شرًّا محدقًا وخطرًا داهمًا بشرٍّ أخفّ وخطر أقلّ.

بيان معنى الاستطاعة في الشرع وتحريره، يوقفنا على بعض الأخطاء الكارثيَّة وقع فيها أفراد وجماعات بدعوى التمكين، ورتَّبوا على هذا الزعم إعلان إمارات وخلافات، وباشروا العمل بالأحكام السُّلطانيَّة، ودعوة الناس للبيعة، ونصب القضاة، وتنفيذ الحدود والجهاد ..إلخ

وهنا يتوجَّه مهمّان، الأول: ما مفهوم الاستطاعة وحدّها شرعًا؟ والثاني: ما ضوابط الاستطاعة؟، ولنبدأ بالسؤال الأول:

ما الاستطاعة في المفهوم الشرعي؟

تكمن أهميَّة بيان معنى الاستطاعة في الشرع وتحريره، في أنه يوقفنا على بعض الأخطاء الكارثيَّة التي وقع فيها أفراد وجماعات بدعوى التمكين، ورتَّبوا على هذا الزعم إعلان إمارات وخلافات، وباشروا العمل بالأحكام السُّلطانيَّة، ودعوة الناس للبيعة، ونصب القضاة، وتنفيذ الحدود والجهاد ..إلخ.

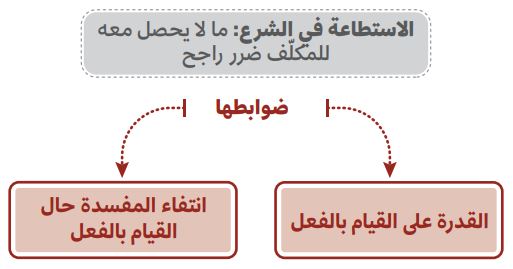

وبالرجوع لتقريرات أهل العلم وكلامهم في معنى الاستطاعة الشرعية التي يترتَّب عليها أحكامها ندرك خطأ هذا الفهم وبُعده عن الصواب، فقد أوضحوا أن مجرَّد توفر القدرة على تنفيذ بعض الأحكام والقيام بها شيء، وتحقُّق الاستطاعة بمعناها الشَّرعي شيءٌ آخر، وتأمَّل معي هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله: «الشرعُ لا ينظر في الاستطاعةِ الشرعية إلى مجرَّد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعلُ ممكنًا مع المَفسَدَةِ الرَّاجحة؛ لم تكُن هذه استطاعةً شرعيَّة»[21]. ويُعرِّف الاستطاعة الشرعيَّة في مكان آخر فيقول: «الاستطاعةُ في الشرع هي: ما لا يَحصلُ معه للمُكلَّف ضَررٌ راجِحٌ»[22].

فهذه القدرة أو الاستطاعة إذا كان يترتَّبُ على القيام بها ضررٌ متحقق ومفسدة راجحة لم تكن هي الاستطاعة الشرعية المعتبرة، وعليه فالقيام بالفعل مع تحقق وجودها افتياتٌ على الدِّين وتشويهٌ للشريعة وصدٌّ عن سبيل الله، وقد ذكر العلماء أن الشارع لم يكتفِ في الاستطاعة بمُجرَّد إمكان الفعل مع وجود الضَّرر المحقَّق، «بل متى كان العبدُ قادرًا على الفعل مَعَ ضررٍ يَلحَقُه، جُعِلَ كالعاجِز»[23]؛ فتأمَّل!

إنَّ قاعدة «الموازنة» وتحرير معنى «الاستطاعة» من الفقه الدقيق الذي هو وظيفة الخواصّ من العلماء، كما قال ابن تيمية: «مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدَّليل؛ بحيث يُقدَّم عند التزاحُم أعرَفُ المعروفَين، ويُنكَر أنكرُ المُنكَرَين، ويُرجَّح أقوى الدليلَين: فإنَّه هو خاصَّةُ العلماءِ بهذا الدِّين»[24].

«الواجبُ شيءٌ والواقعُ شيءٌ، والفقيهُ مَن يُطبقُ بين الواقِع والواجِب، ويُنفِّذ الواجبَ بحسب استطاعته، لا مَن يُلقي العداوةَ بين الواجِب والواقع، فلكلِّ زمانٍ حُكمٌ»

ابن القيم رحمه الله

ومع فقدان التأصيل والأهليَّة العلميَّة والنظر الصحيح، فإن حُسنَ النيَّة وإحسان الظَّن بالنفس لا يُغني، بل يوجب التريُّث والتأني، وهذا لا يعني أننا ندعو إلى التفريط بالشريعة والانحراف نحو العَلمَنَة معاذ الله، ولكن المقصود ألا يدفعنا الحماس ووهم القوة إلى الهُوَّة[25]، فإن الأمر كما قال العلماء: «الواجبُ شيءٌ والواقعُ شيءٌ، والفقيهُ مَن يُطبقُ بين الواقِع والواجِب، ويُنفِّذ الواجبَ بحسب استطاعته، لا مَن يُلقي العداوةَ بين الواجِب والواقع، فلكلِّ زمانٍ حُكمٌ»[26].

ننتقل للإجابة على السؤال الثاني:

ما ضوابط الضرورة الشرعية؟

لقد ذكر العلماء ضوابط للعمل بقاعدة الضرورات والرُّخص، نذكرها بإيجاز ثم نعقبها بذكر أمثلة من السيرة النبوية لنربط بين النظرية والقاعدة وبين المثال والتطبيق:

- أن يكون الضررُ في المحظور الذي يحِلُّ الإقدامُ عليه أقل من ضرر حالة الضَّرورة، فإذا جاز أكلُ الميتة عند المخمصة، فإنه لا يجوزُ لمن أُكره على القتل أو الزنا أن يأتي بهما؛ لما فيهما من مفسدةٍ تقابل حفظ مُهجَة المُكرَه أو تزيد عليها، فالضررُ الأشدّ يُزال بالضَّرر الأخف[27]، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما[28]، ويُتحمَّل الضررُ الخاصُّ لدفع الضرر العام[29].

- أن يكون مقدار ما يباح أو يرخَّص فيه مقيدًا بالقيد الذي يدفع الضرورة، وعلى هذا جاءت قاعدة «ما أُبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها»[30].

- ألا توجد للمضطر وسيلةٌ مشروعة يدفع بها ضرورته، فمن اضطر لإجراء جراحة تتوقف عليها حياته، ولم يكن له مالٌ يكفي لدفع أجورها، جاز له أن يقترض بالربا لإنقاذ حياته، لكنه إذا وجد سبيلاً إلى القرض الحسن لم يحلَّ له الاقتراض بالربا. يقول ابن تيمية: «إذا اجتمع محرَّمان، لا يمكن تركُ أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛ لم يكن فعل الأدنى -في هذه الحال- محرَّمًا في الحقيقة، وإن سُمِّي ذلك تَركَ واجب، وسُمِّي هذا فِعلَ محرَّم باعتبار الإطلاق؛ لم يضرَّ، ويُقال في مثل هذا: ترك الواجب وفعل المحرَّم؛ للمصلحة الراجحة، أو للضَّرورة، أو لدفع ما هو أحرَمُ»[31].

- أن يتقيَّد زمنُ الإباحة ببقاء الضَّرورة وإن طالت، فما جاز لعذرٍ بطل بزواله[32]، وإذا زال المانعُ عاد الممنوع[33].

- قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينًا أو غالبًا لا متوهمًا، أو كان توقعُ حصوله غير راجح، فما يدَّعيه البعض من ضرورة التعامل الربوي، أو الضرورة الاقتصادية التي تسمح ببيع الخمور.. ونحو ذلك، كل هذا لا يُعتبر من الضرورات الحقيقية، ولا يباح من أجله الحرام.

قال ابن القيم رحمه الله: «مُصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيمٌ على المسلمين جائزةٌ للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شرٌّ منه، ففيه دفعُ أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما»

أمثلة تطبيقيَّة من واقع السيرة النبوية:

من المناسب أن نختم المقال ببعض الأمثلة من سيرة النبي الكريم ﷺ لما نتكلَّم عنه وما مرَّ به من حالات ضعف وضرورة واضطرار، فإن المستقرئ للسيرة سيمرُّ على وقائع أَعمَلَ فيها ﷺ فِقهَ الموازنات والمصالح والمآلات، وقد وضع بذلك منهجًا للأمة تسير عليه وقدَّم لها حلولاً وفتح أمامها آفاقًا في نطاق «السِّياسة الشَّرعيَّة» المعتبرة، ما يدل على مرونة هذه الشريعة وواقعيتها، وإليك أخي القارئ بعضها:

- التفاوض والصُّلح ولو مع المداراة، كما فعل النبي ﷺ في الحديبية حين مسح «بسم الله»، و «رسول الله»، وأعاد بعض مَن فرَّ من مكة من المسلمين بموجب الصلح، قال ابن القيم وهو يذكر بعض ما يستفاد من صلح الحديبية: «ومنها: أنَّ مُصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيمٌ على المسلمين جائزةٌ للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شرٌّ منه، ففيه دفعُ أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما»[34].

- المعاهدات وتحييد مَن يمكن تحييده من الأعداء، كالمعاهدات التي أبرمها الرسول ﷺ مع اليهود والمشركين ممن كانوا في المدينة وحولها[35].

- الدُّخول بتحالفات مع بعض الكفرة إذا أُمن جانبهم، ومن ذلك أن النبي ﷺ تحالف مع خُزاعة -مسلمها وكافرها– وكانت خزاعة في جيش النبي ﷺ في غزوة الفتح، وفي سنن أبي داود وغيره، عن ذِي مِخْبَرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: (سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلحًا آمِنًا، فَتَغزونَ أنتُم وهُم عَدُوًّا مِن وَرَائِكُم)[36]. وهذا إخبارٌ عمَّا سيكون، ويُفهَم منه الإقرار والله أعلم.

- الدُّخول في حماية كافر لدفع صيال آخر، فقد أمر ﷺ أصحابه بالهجرة والدخول تحت حماية ملك الحبشة وكان وقتها على النصرانيَّة[37]، عندما اشتدَّ أذى قريش عليهم، وكما دخل ﷺ مكة في جِوار المُطعِم بن عدي، وكذلك الصدِّيق رضي الله عنه دخل في جوار ابن الدَّغِنَة[38].

- دفع المال للصَّائل ومَن يُخشى ضرره، فقد روى البزار والطبراني أن النبي ﷺ أراد في يوم الخندق إعطاء بعض الكفار مالاً ليردَّهم عن المدينة، قال ابن القيم: «أراد رسول الله ﷺ أن يُصالح عُيينةَ بن حصن والحارثَ بن عوف رئيسَي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المُراوضةُ على ذلك»[39]. وقد ذكر ابن تيمية أن من المؤلفة قلوبهم الكافرُ يُعطى من الزكاة لدفع شرِّه، فقال: «والمؤلَّفة قلوبهم نوعان: كافرٌ ومسلم، فالكافر إما أن يُرْجَى بعطيَّته منفعةٌ كإسلامه، أو دفع مضرَّته إذا لم يندفع إلا بذلك»[40].

تضافرت كلمات العلماء وتأصيلاتهم على اعتبار قاعدة الضرورات والمشقَّة التي تجلب التخفيف والتيسير بضوابطها المرعيَّة، وإذا اشتبهت الأمور وامتزجت المصالح بالمفاسد؛ فالفقيه هو الذي يعرفُ خيرَ الخيرين، وشرَّ الشرَّين

ختامًا:

تبيَّن أن للضرورة والإكراه أو الإلجاء وما يسمَّى «فقه الاستضعاف» أحكامًا وضوابط جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي مندرجة عند العلماء في «السياسة الشَّرعيَّة» تأصيلاً وتطبيقًا، وذلك يرجع إلى ولي الأمر وأهل العلم في المسائل العامَّة والأحداث الكبيرة عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ [النساء: ٨٣]، فهم الأقدر على معرفة الواقع الذي قد تخفى تفاصيله على أكثر الناس، وهم الأقدر على تنزيل القواعد والأحكام على جزئياته، وترتيب الأولويات ضمن سياقاته، وفي سيرة نبينا ﷺ نماذج ووقائع يمكن تتبعها واستخلاصها والقياس عليها، وقد تضافرت كلمات العلماء وتأصيلاتهم على اعتبار قاعدة الضرورات والمشقَّة التي تجلب التخفيف والتيسير بضوابطها المرعيَّة، وأن شريعة الإسلام لا تأمر بمفسدة خالصة أو راجحةٍ، ولا تنهى عن مصلحة خالصة أو راجحة، وإذا اشتبهت الأمور، وامتزجت المصالح بالمفاسد؛ فالفقيه هو الذي يعرفُ خيرَ الخيرين، وشرَّ الشرَّين.

وقد قصدت الشريعة في اعتبار حالات الضرورة والإكراه إلى أمور، منها:

- التيسير على المكلَّفين ورفع الحرج والمشقَّة عن الأمَّة.

- تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، وتقديم الأهم منها عند التعارض.

- بيان شمول هذه الشريعة فلا تبقى الوقائع دون أحكام.

والحمد لله رب العالمين

[1] عرفت السياسة الشرعيَّة بأنها: ما صدر عن ولي الأمر، من أحكام وإجراءات، مَنوطة بالمصلحة، لم يرد بها دليلٌ خاصٌّ دون مخالفةٍ للشريعة. ينظر: أضواء على السياسة الشرعية، للدكتور سعد العتيبي، ص (٢٠).

[2] على أنَّ الأصل هو العزيمة، والأخذ بالرخص إنما هو حالة استثنائية تقدَّر بقدرها، لا يجوز التلاعب بأحكام الشريعة بذريعتها؛ لذا لا يقبل الخوض فيها إلا من العلماء المختصين المشهود لهم، ولا تؤخذ من المهزومين الخائضين بلا علم وعلى غير بصيرة بذريعة الحداثة والتجديد.

[3] ليس أي دعوى إلجاء أو إكراه معتبرةً شرعًا، فقد وضع العلماء قيودًا وضوابط، حتى لا تتخذ هذه الدعوى وسيلةً لهدم الأحكام وتعطيل الشعائر والوقوع في المخالفات والتلاعب بأحكام الشريعة، وسيأتي بيان هذه الضوابط في نهاية المقال.

[4] ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/٣٤)، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص (٢٠٩).

[5] التخفيفات هي الرخص المستندة إلى دليل شرعيّ، كتخفيف الصلاة الرباعيَّة في السفر، والفطر في رمضان للمسافر والمريض، وسقوط وجوب الجمعة عن المرأة والمسافر، والجهاد عن المريض والعاجز، ونحوها.

[6] وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (٧٦)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (٧٤)، شرح مجلة الأحكام، ص (١٨)، القواعد الفقهية، للندوي، ص (٣٩٤).

[7] إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/١٧).

[8] ينظر: الأم، للشافعي (٤/١٨٣)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (٨٥)، الأشباه والنظائر، للسبكي (١/٥٥)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (٨٤).

[9] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢١/١٤١).

[10] الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبد السلام، ص (٤٧).

[11] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٨/٢٨٤).

[12] المرجع السابق (٢٨/٣٩٦).

[13] المرجع السابق (٢٠/٥٧).

[14] المرجع السابق (١٩/٢١٩).

[15] المرجع السابق (١٩/٢١٩).

[16] المرجع السابق (٢٠/٥٧-٦١).

[17] الموافقات، للشاطبي (٢/ ٩٣-٩٤).

[18] المرجع السابق.

[19] تيسير الكريم الرحمن، لابن سعدي، ص (٣٣٨).

[20] التحرير والتنوير، لابن عاشور (٥/١٧٩). ولا بد هنا من الإشارة إلى أن القبول بالواقع والتعامل معه لتخفيف آثاره أو التدرج في تغييره شيء، والرضى به وإضفاء الشرعيَّة عليه شيء آخر، وهنا يكثر المنهزمون ثقافيًّا ونفسيًّا ودعاة الحداثة والتصالح مع الواقع وأصحاب الشبهات بدعوى التجديد وعدم تقديس الموروث الفقهي وأقوال العلماء المستقرة المتفق عليها بينهم، وأكثر هؤلاء في الميزان العلمي غير مؤهلين!

[21] منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٤/٤٩).

[22] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٤/١٠٣). وبنحوه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/٥٨٨). ونقله العلامة المعلّمي عن أهل العلم، كما في آثار الشيخ عبد الرحمن المعلّمي (٢/١٩١).

[23] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٨/٤٣٩).

[24] اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية (٢/١٢٧).

[25] إن من يتبنَّى منهج العنف والإكراه وسيلةً لحمل الشُّعوب على تطبيق الشريعة تحت وهم «أنَّ الوصول للسُّلطة سيمكنهم من التحكَّم وفعل ما يريدون»، فليكونوا على ثقة أن الحكم السيِّئ سيؤدي للثورة عليه ولو بعد حين، وعنده سيتحوَّل الهدف من إقامة الدِّين إلى المحافظة على الوجود، فتتوسَّع دائرة الاستهداف والقتل والظلم للناس، وتوظَّف الفتاوى لشرعنة السَّلْب، وبالتدريج سيتحوَّل الوجود إلى صراع أزمة حول شرعيَّة حكمهم ووجودهم، كما هو مشاهد!

[26] إعلام الموقعين، لابن القيم (٤/١٦٩).

[27] المادة (٢٧) من مجلة الأحكام العدلية.

[28] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (٩٦)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (٨٩).

[29] الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (٨٧).

[30] المنثور في القواعد، للزركشي (٢/٣٢٠).

[31] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٠/٥٧).

[32] الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (٩٤)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (٨٦).

[33] المادة (٢٤) من مجلة الأحكام العدلية.

[34] زاد المعاد، لابن القيم (٣/٢٧٢).

[35] ينظر: سيرة ابن هشام (٢/٦٦-٦٨)، فقه السيرة، للغزالي، ص (١٩٣)، السيرة النبوية الصحيحة، للعمري (١/٢٨٢-٢٨٥).

[36] أخرجه أبو داود (٤٢٩٢)، وابن ماجه (٤٠٨٩)، وأحمد (١٦٨٢٦)، وابن حبان (٦٧٠٩)، والحاكم (٤/٤٦٧) وقال: صحيح الإسناد. وصحَّح الحديث شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند، والألباني في صحيح أبي داود.

[37] ينظر: فقه السيرة النبوية، منير الغضبان، ص (٢٢٤).

[38] ينظر: تاريخ الطبري (١/٥٥٥)، سيرة ابن هشام (١/٢٥٠-٢٥١).

[39] زاد المعاد، لابن القيم (٣/٢٤١).

[40] السياسة الشرعية، لابن تيمية، ص (٤٥).

أ. محمد أمجد عبد الرزاق بيات

ماجستير في الفقه، باحث شرعي ومدرس.