هل يختلف سلوك الفرد عن سلوكه عندما يكون في جماعة؟ وكيف يحصل الاختلاف؟ وما هي مصادر السلوك الجمعي؟ وهل يمكن التأثير عليه إيجابًا أو سلبًا؟ وكيف نقرأ الأحداث والتحركات الجماهيرية الحاشدة؟ وما هو الدور الملقى على عاتق المربين والمصلحين؟ تحاول هذ المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال علمي النفس والاجتماع.

مقدمة:

كثيرًا ما تفسَّر التحولات المفاجئة والأحداث الكثيرة التي تحصل في فترات الحروب والانقلابات والثورات على أنها نتيجة سياسات مخططة، لكن الدراسات تكشف عن أسباب أخرى وراء هذه الأحداث؛ وهي التغيرات التي تصيب أفكار الجماعات والأفراد، وبما أن الفترة الحالية في منطقتنا تمثل فترة انتقالية وفوضوية، لذا قد يكون من المناسب دراسة السلوك الاجتماعي، دراسة تحليلية تفسيرية لفهم آليات الانتقال والتغير والاستقرار.

ويتساءل مراقب: على أي صيغة وشكل ستكون مجتمعاتنا التي هبّت فيها الثورات؟ فدخول الشعوب في الأحداث السياسية، وتحولها من الانقياد إلى المشاركة أو التأثير في القيادة يمثل تغيرًا في واحدة من الخصائص التي كانت تحكمها قواعد المكانة والوظيفة المحددة، وهذا التحول صفة من صفات عصرنا. والتجمعات التي انخرط فيها الأفراد -حتى وإن لم تكن مثالية- فإنها تجمعات واعية لمصلحتها العامة، ولها مطالب عامة تتمثل في تغيير أنظمة الحكم العسكرية المستبدة إلى أنظمة حكم رشيدة، وإنهاء الفساد الإداري، والمطالبة بالعدالة والحرية. والأفرادُ عمومًا في هذه التجمعات يميلون للعمل ولا يميلون للتأمل والتفكير المجرد، والتنظيم يجعلهم قوة لا تقاوم.

ولو أردنا التفصيل قليلاً في فهم السلوك الإنساني فإننا نقول: إنَّ الإنسان يولد ضمن جماعة عاجزًا عن تلبية حاجاته بمفرده، فوجوده واستمراره في هذه الحياة مرتبط بوجود الآخرين من حوله، فبحركته في الحياة تُلبَّى حاجاته وتتوفر متطلباته، وتحقَّق المحافظة على أمنه وسلامته، وهو في ذلك يتأثَّر بهم ويؤثِّرون به، فتنشأ بينه وبينهم علاقات اجتماعية تفرضها طبيعة الحاجة وظروف المرحلة التي يمر بها، وبذلك تتأثر ذات الفرد بالمحيط الاجتماعي من حوله، من خلال المواقف التي يتعرض لها مع الآخرين.

حياة الإنسان وشعوره بذاته رغم أنها تولد منفصلة عن ذوات الآخرين إلا أنها تتأثر بهم ولا تفصح عن إمكانياتها إلا ضمن البيئة الاجتماعية التي تحدِّدها، وهذا ما يجعل (الأنا) الفردية (أنا) اجتماعية في صميمها وجوهرها

السلوك الاجتماعي في مقابل السلوك الفردي:

السلوك الاجتماعي يتكوَّن نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين ضمن ظروف ومواقف الحياة، في الأسرة، وفي المدرسة والمجتمع، وفي الوظيفة والجندية والتسوق والمهنة وغيرها.

«فحياة الإنسان وشعوره بذاته رغم أنها تولد منفصلة عن ذوات الآخرين إلا أنها تتأثر بهم ولا تفصح عن إمكانياتها إلا ضمن البيئة الاجتماعية التي تحدِّدها، وهذا ما يجعل الأنا الفردية أنا اجتماعية في صميمها وجوهرها»[1].

فكيف نفهم سلوك الإنسان الاجتماعي في علاقته مع الآخرين؟ هل هو نابع من ذاته (دوافعه، تفكيره، تاريخه النفسي في طفولته)، أم أنه نابع من المواقف التي تحيط به ومن تأثير سلطة الجماعة عليه؟

مبدئيًا لا بد من القول: إنَّ سلوك الفرد وحده يختلف عن سلوكه الاجتماعي (أي علاقته مع الآخرين)، وهذا أيضًا يختلف عن سلوك الجماعة.

فسلوك الجماعة له طبيعته التي تميّزه عن سلوك الفرد في علاقته مع الأفراد الآخرين، وعن سلوكه في الجماعة. في هذا الجانب نجد كتاب (سيكولوجية الجماهير) لغوستاف لوبون يُفصِّل كثيرًا في مسائل: كيف تتحرك الجماعة؟ وكيف تهدأ؟ وكيف تثور؟ وكيف تُقاد؟ وكيف تكون شريرة؟ وكيف تكون خيّرة؟ …

والسلوك عمومًا نَقصد به: كلَّ أوجه النشاط التي يقوم بها الفرد والتي يمكن ملاحظتها، مثل حركات الفرد وطريقة استخدامه للغة وتخيلاته وقدراته وايماءاته… إلخ[2].

فالسلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد لتلبية حاجاته ودوافعه غير متأثر بالعوامل الاجتماعية، في حين أن السلوك الاجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع اجتماعية ويهدف للمحافظة على كيان الشخص باعتباره عضوًا في جماعة كالأسرة أو المدرسة أو فريق اللعب أو المهنة وغيرها، وهذا السلوك الاجتماعي يشمل توافق الشخص في تعامله مع غيره[3].

السلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد لتلبية حاجاته ودوافعه غير متأثر بالعوامل الاجتماعية، في حين أن السلوك الاجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع وأهدف اجتماعية للمحافظة على كيان الشخص باعتباره عضوًا في جماعة

العمليات النفسية المؤثرة في السلوك الاجتماعي:

أثناء تفاعل الفرد مع بيئته تحدث له أنماط مختلفة من عمليات التأثير بعضها يرتبط بالبيئة الاجتماعية، ويُطلق عليها عمليات اجتماعية، وبعضها يرتبط بأحواله الذاتية يطلق عليها عمليات نفسية (مثل: العاطفة والتعلم والتذكر والدافعية والرغبة في السيطرة والثقة بالنفس … وغيرها).

ومن أهم هذه العمليات النفسية عاملان اثنان لهما تأثير يفوق غيرهما في تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد، وهما العاطفة والتذكر.

- العاطفة: هي مجموعة انفعالات تقود الشخص لحب شخص آخر، والاقتداء به كالأب والأم والصديق أو المعلم أو القائد. أو حول موضوع معين كالوطن والبيت والمدرسة، أو تقوده لاعتناق فكرة معينة، ومحاولة العمل بما تقتضيه هذه الفكرة كالشورى والتعاون والديمقراطية والحرية والكرامة والتضحية…، وتنقسم العواطف بحسب اتجاه الانفعال الغالب فيها: إما سالبة كالحقد والكُره، أو موجبة كالحُبِّ والفرح.

وتنشأ العواطف من تكرار اتصال الفرد بموضوع معين أو شخص معين أو فكرة معينة في مناسبات مختلفة. وتختلف العاطفة السائدة من شخص لآخر فقد تكون العاطفة دينية عند شخص، أو تكون عاطفة وطنية عند آخر، وقد تتمحور عاطفته حول العلم أو الذات، … إلخ.

فإذا كانت العاطفة الدينية هي السائدة عند أحد الأشخاص فإنها تستحوذ على تفكيره وتساعده في توجيه سلوكه نحو إرضاء الله وارتياد الأماكن المقدسة وفعل الخير، وإذا كانت العاطفة السائدة هي حب الوطن فإنها توجه الفرد وسلوكه ليسخّر كل أنماط النشاط فيما يخدم هذه العاطفة، ويكون سلوكه سلوك المُضحي في سبيل إشباع هذه العاطفة[4].

- التذكر: هو استعادة الخبرات السابقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو ذوقية أو لمسية أو حركية، ومن أمثلته أن يمر شخص بجانب آخر فينفعل ويصرخ أو يغمى عليه، وقد يهجم عليه بالضرب وغيره، لأنه تذكر أن هذا الشخص الذي مر بجواره كان سجَّانه الذي حقق معه في السجن، وعذبه وأساء معاملته.

أو يسمع من أحدهم كلمة عابرة قيلت في الطريق فتنهمر دموعه لتذكره بهذه الكلمة شخصًا عزيزًا عليه، أو يتبسم لأن هذه الكلمة أحيت عنده شعورًا سعيدًا يحبه في وقت سابق، وهكذا.

فالتذكر هو الذي جعله ينفعل ويتصرف تصرفات غير مفهومة للآخرين.

أطوار السلوك الاجتماعي في ظل الاستبداد:

بالنظر في الأحداث الجماعية الكبرى (كالثورات مثلاً) يمكن التساؤل عن كيفية تكون الأنا الجمعي الذي يوحِّد مشاعر الجماعة وسلوكها، وكيفية افتراق الأفراد ويتصف سلوكها بالفردية.

تمرُّ الجماعة في ظل الاستبداد في ثلاثة أطوار من النمو النفسي: مرحلة القهر، ثم مرحلة الاضطهاد، وأخيرًا التمرد.

١. مرحلة القهر:

في المرحلة الأولى يعيش الإنسان في عالم من العنف المفروض عليه من الخارج من قوة أعلى منه: (كالشرطي والمدير والقاضي والحاكم)، والذي يشكل تهديدًا فعليًا لقوته وأمنه وسلامته، هذا العنف يجعله يعيش حالة فقدان السيطرة على مصيره فلا يجد أمامه سوى الرضوخ والتبعية، في هذه المرحلة يبخس الإنسان حق نفسه ويبالغ في تمجيد المتسلط وينهار اعتباره لذاته ويتضخم تقديره للمتسلط. وتدور محاولات التمرد على المتسلط عادةً حول التكاسل أو التخريب، أو اللجوء لأساليب رمزية كالنكات[5].

وقد تطول هذه المرحلة لكنها لا تستمر دائمًا؛ فلا بد أن يشعر الإنسان في لحظة ما بالرغبة في استعادة تقديره لذاته، فينتفض، لكن ليس مباشرة، بل بعد قدر من التهيئة.

٢. مرحلة الاضطهاد:

حيث يدخل الشخص في حالة غليان داخلي وتوتر نتيجة العدوانية والقمع الذي كان يمارَس عليه، فيبدأ بالتفلُّت من القمع وممارسة العدوانية على أقرانه الذين يساوونه في العمر والمكانة بدلاً من ممارسته على من هو أضعف منه، فالإنسان لا يمكنه احتمال القهر بشكل دائم، ولا بد له من إثارة الشعور الداخلي بالأفكار والتخيلات بالكرامة وبشيء من الاعتبار الذاتي بنظر نفسه ونظر الآخرين. ففشله في تحقيق ذاته يولد له مشاعر ذنب شديدة الإيلام للنفس، ولا يمكن كبتها أو إنكارها، هذه المشاعر بدورها تولد عدوانية شديدة لا بد من تصريفها خارج النفس. فيبدأ بإسقاط ما في نفسه على الآخرين؛ فإذا أساء الظن يسقطه على غيره، وإن تآمر على غيره يعتبر الآخرين متآمرين مثله، فيبحث عن مخطئ حتى يُحمِّلَهُ أخطاءه وتقصيره. فاتهام الآخرين بالعيب يجعل الإنسان المقهور يتخلص من عيبه الذاتي فيجعل الاعتداء عليه مشروعًا لأنه عدوان على رمز العيب.

وفي هذه المرحلة يتحول الإنسان من متلقٍّ للعنف إلى عداوة على أقرانه ونفسه ومن يساوونه في المكانة، فيصب عنفه على الشبيه الآخر المقهور، ويبدأ التشفي به[6]، وهي مرحلة وسطى بين تلقي الاضطهاد والتمرد عليه.

٣. مرحلة التمرد:

فالشعب الذي يقال عنه إنه لا يمكن أن يفهم إلا لغة القسوة، يحسم أمره الآن، ليُعبر عن نفسه بلغة القسوة. فالمتسلط لا يفهم إلا لغة الشدة[7].

يصل المجتمع المقهور إلى العنف في مراحل نمو سلوكه الاجتماعي، فبعد فترة العلاقات التي يضطهد فيها الناس بعضهم للتخلص من القهر، ينتقل المجتمع إلى العنف المسلح، وهذه المرة ليس ضد الأقران بل ضد المتسلط المسؤول عن القهر.

ففي ظل الاستبداد يتوحد الشعور الجمعي للجماهير فتتحرك وفقًا لشعورها ضد الخطر الذي يهددها، وبمجرد توقف الحركة الثورية الجماهيرية، يعود الأفراد إلى السلوك الفردي، فنجد الاختلاف في الرأي والموقف والمشاعر، وهذا طبيعي، لأن فترة توحد (الأنا) كانت نتيجة شعور الكل بالخطر، وبعد ذلك لا بد من بناء فكري يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تنتظرها الجماعة وتريدها، فيبدأ كل فرد في التعبير عن وجهة نظره التي يقتنع بها ويؤمن بها، لذا تظهر الاختلافات.

ويلحظ الناظر أنه بعد خفوت حدَّة الخطر الخارجي، وبدءِ سريان شيء من الحرية، يتسلل إلى عواطف الناس وهواجسهم شعورٌ يجنح بالناس إلى التعبير عن آرائهم بحرية دون قيود. ولذلك كما نلاحظ في المجتمعات التي قامت بالثورة، فإن سلوك الناس تجاه بعضهم الآن يتميَّز بشيءٍ من الأنانية والفردية كما يصفه المراقبون، وهذا ليس خطأ وإنما تفسيره أن الإنسان الذي ينتفض على القهر وينشد الحرية والعدالة والمساواة فإنه الآن مقتنع بها ويريد تطبيقها دون مداهنة، لذا يبدو للآخرين أن السلوك تغير وأن هذه صفة سلبية، وهي في الحقيقة مرحلة من مراحل النمو النفسي، ويمكن تجنب الأنانية والنزاع بالتعامل بالحسنى لأنه سيؤدي للإجابة بالمثل.

في ظل الاستبداد يتوحد الشعور الجمعي للجماهير فتتحرك ضد الخطر الذي يهددها، وبمجرد توقف الحركة الثورية الجماهيرية، يعود الأفراد إلى السلوك الفردي، فتختلف الآراء والمواقف والمشاعر، لأنّ فترة توحّد (الأنا) كانت نتيجة شعور الكل بالخطر

محددات السلوك الاجتماعي:

لمحاولة فهم السلوك، وفهم العوامل التي تؤثر في تشكيله، يُطرح السؤال التالي: هل السلوك الاجتماعي للفرد نابع من خصائص الفرد النفسيّة -أي مدفوع بأسباب داخلية- أم ناتج عن أسباب خارجية كالظروف المحيطة بالشخص، والمواقف التي وُجد فيها؟.

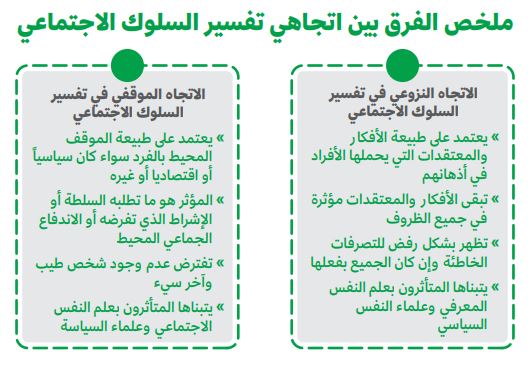

ثمة اتجاهان في شرح وتفسير السلوك الإنساني: الأول نزوعي (dispositionism)[8] أي إن الأفكار التي يحملها الأفراد في أذهانهم، ومعتقداتهم، وشخصياتهم «العوامل الداخلية» هي التي تقف وراء سلوكهم، وهم بذلك أحرار ومسؤولون عن تصرفاتهم.

والثاني موقفي (situationism) أي إنَّ طبيعة الموقف المحيط بالفرد – وهي «العوامل الخارجية» كالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك – هي التي تُمكّن من تفسير السلوك، ومن ثَم تفسَّر كثير من الظواهر الاجتماعية على أساس الموقف. و«كانت فكرة التمييز بين العوامل النزوعية والعوامل الموقفية بوصفها قوى فاعلة في السلوك الإنساني فكرة محورية في علم النفس الاجتماعي، وما تزال، ويأخذ بها كبار الباحثين في هذا المجال في الوقت الحاضر»[9].

فقد تركت أعمال سيغموند فرويد وأتباعه بصمة قويّة في علم النفس السياسي، ولعل أبرزها ما يعرف بالسيرة النفسيّة أو التاريخ النفسي (psychostory) الذي تناوله دايفد هوتون في الفصل السابع من كتابه علم النفس السياسي. ويؤكد نموذج السيرة النفسية (psychobiography)، وهي أنَّ خبرات الطفولة تؤدي دورًا حاسمًا في تطور الشخصية مستقبلاً، ومن ثم في أدائها السياسي. وعلى هذا النحو، درس بعض علماء النفس السياسي شخصيات مشهورة في عالم السياسة ليفهموا تصرفاتها ويشرحوها، وقد ذهب العالمان ألكسندر جورج وجولييت جورج في كتابهما (وودرو ولسون والكولونيل هاوس) إلى القول: إن عناد وتصلّب الرئيس الأميركي ولسون في قضايا مهمة كموقفه من إقرار معاهدة عصبة الأمم، إنما يمثل تعويضًا للميل المفترض لدى والده للصرامة في التربية، وإلى حرمانه الدفء والمكافآت العاطفية.

ومن جهته، يزعم جستن فرانك (Justin Frank) في كتابه المعنون «بوش على الأريكة: سبر عقل الرئيس» الصادر عام ٢٠٠٤ أن شخصية جورج بوش السياسية تأثرت كثيرًا بالمعاملة التي نالها من والديه، إذ كان بوش الأب غائبًا دائمًا عن الأسرة بسبب مشاغله السياسية، بينما أمه كانت امرأة متسلّطة تفتقر إلى الدفء العاطفي، فكان ردّ الفعل على هذه التنشئة القاسيّة، تطور منظور مانوي (Manichaean)[10] لدى بوش قائم على ثنائية الخير والشرّ، وتنامي أوهام العظمة والقوّة لديه، ويؤكّد فرانك في كتابه هذا أن سلوك بوش السياسي يعكس «دافع طفل معوق انفعاليًا، لم يلق الرعاية الكافية».

يرى علماء النفس أن اتخاذ القرارات ومنها السياسية والسلوكية ليس نتاج عمليات معرفية خالصة، ومعالجات عقلية متروية أو متجرِّدة فحسب، فنحن بشر ونادرًا ما ننظر إلى الأشياء والحوادث بحيادية، وسلوكنا معظمه يكتنفه الانفعال

الشروط الموقفية بوصفها محددًا للسلوك الإنساني:

هناك فكرة تقول إن الأفراد يتصرفون على نحو متشابه حين يوضعون في موقف مُعيّن[11]. وهناك أدلة علمية على ذلك، منها أبحاث المدرسة السلوكية (behaviourism) وبخاصة أعمال سكنر (Skinner) التي أثّرت بصورة كبيرة في علم النفس عمومًا، وعلم النفس السياسي خصوصًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وتعد السلوكية من أهم التيارات الموقفية، بل تمثّل نموذجًا راديكاليًا لوجهة النظر الموقفية، إذ اعتبرت آلية «الإشراط والتعزيز» السبب الرئيس للسلوك.

ويزعم سكنر أن البشر يمكن أن يُدَرّبوا من خلال الإشراط على القيام بالسلوك المقبول اجتماعيًا، والإحجام عن السلوك غير المقبول، ويذهب بعيدًا في وجهة نظره هذه فيفترض أنه يجب على الدولة أن تعمل على إشراط مواطنيها (أيّ تعلمهم بالثواب والعقاب) على الأخذ بالسلوك المرغوب فيه وتجعلهم أفضل (فالسلوك الاجتماعي للأوروبيين الملتزمين بنظافة البيئة وقواعد السير هي نتيجة الجزاء المادي الباهظ عند المخالفة، فإشراط الدولة بالجزاء عند المخالفة يجعل الناس تلتزم بالقاعدة خوفًا من النتائج المالية المرهقة).

وعلى الرغم من أن هناك حُججًا قويّة تدعم السلوكية، فهناك أيضًا حجج قويّة تعارضها، فالإشراط محدود التأثير، وليس فعّالاً دائمًا. ثم إنَّ وجهة النظر هذه قد تقود إلى الفاشية والشمولية، فمَنْ المُخوّل بشأن ما يجب أن نُشرط عليه أو ألا نكون عليه؟ وأخيرًا، إن قدرتنا على الاختيار، وحريّتنا بهذا الشأن هما جزءان من إنسانيتنا.

أما المنحى الموقفي الثاني الذي يعرض للاستدلال على الظروف وأثرها في الخضوع للظروف، فهو موضوع الطاعة وتجربة الصدمات الكهربائية الشهيرة التي قام بها عالم النفس الاجتماعي ستانلي ملغرام (Stanley Milgram) في هذا الصدد. وقد ذاع صيت هذه التجربة، لأن نتائجها بعثت على القلق، فهي توحي بأن معظم البشر (٦٥٪) قادرون على ارتكاب أفعال تخالف معتقداتهم الأخلاقية، حين يُطلب منهم هذا من سلطة يرونها شرعية[12].

ويخلُص ملغرام إلى أننا جميعًا قد نخالف أعزّ مبادئنا وقيمنا الإنسانية حين نواجه موقفًا تحثنا فيه على الطاعة سُلطة نرى أنها شرعيّة، ونقع في خطأ كبير حين نفترض أن (الأفعال الشريرة) لا يرتكبها إلا (أناس أشرار).

وفي ضوء تجارب ملغرام عن الطاعة جرى تفسير كثير من المجازر والمذابح التي قام بها أشخاص عاديون في ظروف معيّنة، ولكن الاتجاه الموقفي في تفسير الطاعة، وتفسير ظاهرة القتل الجماعي، واجه كثيرًا من النقد، فإضافة إلى الفروق الثقافيّة في الاستعداد للطاعة، هناك صعوبة كبيرة في تفسير سبب رفض قسم من مبحوثي ملغرام (٣٥٪) طاعة السلطة عندما جاءت الأوامر مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم أو قيمهم؟ أليست قيم ونزعات هؤلاء الأشخاص هي من دفعتهم لرفض الطاعة؟

وفي كتاب بعنوان «صناعة صندوق فاسد» لعالم النفس الأمريكي فيليب يقول: «ضع شبابًا أصحاء في موقف بغيض، أي في مكان سيئ، ستجد أن الموقف يهيمن عليهم». وبرأي زمباردو، نحن لسنا (سيئين) أو (أشرارًا)، ولكننا يمكن أن نتصرف بطرائق غير أخلاقية إذا ما أرغمتنا الظروف على ذلك».

ولكن حتى في تجربة زمباردو كان ثمة حُرّاس طيبون وحراس سيئون، ولم يتصرف بالطريقة الساديّة التي أشارت إليها التجربة إلا ثلث المبحوثين، من ثَم يمكننا أن نتساءل بالطريقة نفسها التي تساءلنا بها فيما يخص تجربة ملغرام: أليست قيم بعض المبحوثين ونزعاتهم هي من دفعت بهم ليكونوا حراسًا طيبين؟

التفكير الجمعي له مخاطر عدة، فالأفراد حينما يكونوا متجمهرين فإنَّ من خصائصهم القابلية للاستهواء، فتذوب شخصية الفرد بشخصية الجماعة المتجمهرة، ويصبح سلوكه مشابهًا لسلوكها

اكتشف علماء النفس أن اتخاذ القرارات ومنها السياسية والسلوك ليس نتاج عمليات معرفية خالصة، ومعالجات عقلية متروية أو متجرِّدة على غرار ما يفعله جهاز الكمبيوتر بالمعلومات الواردة إليه فحسب، فنحن بشر ونادرًا ما ننظر إلى الأشياء والحوادث بحيادية، وقراراتنا وسلوكنا معظمه -إن لم يكن جميعه- يكتنفه الانفعال والمشاعر بمثل الغضب والحب والكره والإعجاب والحزن والخوف، وما إلى ذلك. وموضوع الانفعال والعاطفة وتأثيرهما في عالم السياسة أمر معلوم مشهود.

وفي النهاية سيكتشف القارئ أنه كما كانت لوجهة النظر الموقفية نقاط قوّة وضعف، فللنزوعيّة أيضًا إيجابياتها وسلبياتها، وسيجد نفسه من جديد عالقًا أمام السؤال عما إذا كانت سمات الفرد ونزعاته الشخصيّة هي من يحدد سلوكه أم المواقف وطبيعتها وخصائصها.

الجماعة وتأثيرها في سلوك الفرد:

في أبحاث إيرفنغ جانيس (Irving Janis) عن كيفية تغيّر سلوك الفرد ضمن الجماعة، يتساءل جانيس عن السبب الذي يدفع بأناس أذكياء إلى اتخاذ قرارات ضعيفة في كثير من الأحيان عندما يوجدون ضمن جماعات؟ وما الذي يمنع الناس من قول ما يفكرون به وهم داخل جماعة؟ وفي كتابه الشهير التفكير الجمعي (groupthink) يقول جانيس: إن التفكير الجمعي له مخاطر عدة، فالضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد ضمن الجماعة، وبخاصة إذا كان من المفترض أن تتخذ هذه الجماعة قرارًا معينًا بخصوص موضوعٍ ما، قد تكبّل أذكى الأذكياء. بطريقة أخرى يخلص جانيس إلى أن الفرد ممكن أن يكون أكثر ذكاءً وفاعلية حين يعمل وحده بدلاً من أن يعمل ضمن مجموعة، ومقولته الشهيرة «هناك أذكياء يصنعون قرارات غبية حين يتخذونها مع بعض» تلخص ذلك.

فالأفراد حينما يكونوا متجمهرين فإنَّ من خصائصهم القابلية للاستهواء[13]، فتذوب شخصية الفرد بشخصية الجماعة المتجمهرة، ويصبح سلوكه مشابهًا لسلوكها، من خلال عملية الامتثال لسلوك ومعايير الجماعة خوفًا من نبذه إن هو خالفها، ورغبته في نيل الاحترام والتقدير، ومن العوامل التي تشكل أفكار الجماعة وتحرك سلوكها (القادة، والكلمات التي يستخدمونها (الشعارات) فقوة الكلمات التي يستخدمها القادة هي التي تمتلك أكبر قدرة على التأثير والفعل، فالعقل لا يقاوم الحركات التعبيرية والكلمات)[14] وبالإضافة للشعارات فإن الأوهام التي يختزنها الأفراد تحرك سلوكهم، وتأتي التجربة التي تبني أفكارًا جديدة من وحي الواقع الذي يعيشونه.

ينبغي على المربين والعاملين في مجالات التربية والتعليم العناية بالتربية الفردية وتعزيزها بالقيم الإسلامية الأصيلة، وعلى كاهل المسؤولين في القطاعات التعليمية والإعلامية، وفي التجمعات الجماهيرية واجبٌ أكبر في العناية بالممارسات والنظريات التي تشكل العقل الجمعي وتقود حركة الجماهير لخطورتها وقوة تأثيرها

بين الموقفية والنزوعية:

في الكلام السابق ذكرنا مقاربات موقفية متمثلة بنظرية سكنر السلوكية، ونموذج ستانلي ملغرام في الطاعة، ونظرية الصندوق الرديء لزمباردو، ومقاربة جانيس في التفكير الجمعي، وتتفق جميعًا على أن نزعات الفرد لا تحدد سلوكه بقدر ما يحدده الموقف الذي يجد نفسه فيه. وهذه المقاربات تعرضت كثيرًا للنقد وبقوة، خصوصًا من علماء نفس تبنّوا وجهة النظر النزوعية في تفسير السلوك.

فالتعصّب العنصري مثلاً كظاهرة سلوكية تظهر في مجتمع ما في ظروف معينة مثل الثورات والصراعات كغيره من الظواهر السلوكية، قد يَنتج عن اعتقادات يحملها الفرد أو عن طباع شخصية ونفسية معينة، أو قد يكون نتاجًا لعوامل موقفية عدة تشجّع على ممارسته، وتسمح به.

فكريستي مونرو (Kristen Monroe) مثلاً حاولت أن تفسر مفهوم الإبادة الجماعية بأنه «يُشير إلى التدمير المقصود والممنهج للبشر، ليس بسبب أفعال فردية أو ذنوب ارتكبوها، وإنما بسبب انتمائهم إلى جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية». وتقترح تفسيرًا مهمًا جدًا لظاهرة الإبادة الجماعية، تؤكد فيه ضرورة توافر عوامل عدة، منها ما هو موقفي، ومنها ما هو نزوعي، ويمكن تصنيفها في ثلاثة مستويات:

- أولاً: المستوى الديمغرافي، فلا بد من أن يكون هناك تقسيمات إثنية واضحة.

- ثانيًا: المستوى السياسي، فمن الضروري توافر بعض الشروط بمثل الضائقة الاقتصادية أو غياب الاستقرار السياسي أو الحروب والثورات.

- ثالثًا: المستوى النفسي الاجتماعي بمثل التصورات الذهنية والتنميط (شخص من طائفة ارتكب سلوكًا إجراميًا فيُحكم على كل الطائفة بالإجرام وهكذا) والخوف، وما إلى ذلك.

والسلوك الإرهابي أيضًا مثال على محاولة فهم ما الذي يحدده هل هو المقاربة الموقفية أو النزوعية.

والجدل قائم منذ زمن بعيد بين أصحاب النظرة النزوعيّة من جهة وأصحاب النظرة الموقفيّة. وسيستنتج القارئ أن المتأثرين بعلم النفس الاجتماعي يرون أن العوامل الفردية أقل أهميّة من الضغط الاجتماعي والشروط الموقفية، بينما يتبنى المتأثرون بعلم النفس المعرفي والإرث القديم لعلم النفس العيادي الحُجّة المضادة. وبوجه عام، فإن علماء النفس السياسي يميلون إلى المقاربة الأولى، أما علماء السياسة فيتبنون المنحى الثاني.

وفي الختام:

ما يهمنا هنا بعد هذا التناول المتعمق لكلا الموقفين وحجج ومنطلقات كل منهما، وتأثير كل منهما في فهم السلوك الاجتماعي والعوامل التي تشكله، هو خطورة هذه العوامل سواء كانت نزوعية أو موقفية، وبأنه كما ينبغي على الآباء والمربين والعاملين في مجالات التربية والتعليم والتثقيف العناية بصقل التربية الفردية وتعزيزها بالمثل والقيم الإسلامية الأصيلة، فالمسؤولون ومن يملكون القرار في القطاعات التعليمية والإعلامية، وفي التجمعات والقطاعات الجماهيرية .. على كاهلهم واجب أكبر في العناية بالرسائل والممارسات والمحاكمات والنظريات التي تشكل العقل الجمعي وتقود حركة الجماهير وتشكل حركة الأمة؛ لخطورة هذا الجانب من جهة، ولقوة تأثيره من جهة أخرى.

[1] السلوك الاجتماعي خصائصه ومظاهره، ليلى داود، وأحمد الأصفر، ص (١١).

[2] السلوك الاجتماعي قراءات في علم النفس الاجتماعي وتطبيقاته، محمود عكاشة، محمد شفيق، ص (١٠).

[3] العلوم السلوكية، حسن محمد خير الدين، ص (٤٢-٥٠).

[4] السلوك الاجتماعي قراءات في علم النفس الاجتماعي وتطبيقاته، مرجع سابق، ص (١٥).

[5] التخلف الاجتماعي، مصطفى حجازي، ص (٤٠) وما بعد.

[6] ينظر: المرجع السابق، ص (٥١) وما بعد.

[7] مجلة: دراسات عربية، عباس محمد علي، السنة السابعة، العدد ٢، بيروت، (١٩٧٠).

[8] علم النفس السياسي، دايفد باتريك هوتون، ترجمة ياسمين حداد، ص (١٩).

[9] المرجع السابق.

[10] مانوي: يعني اتجاهين مختلفين في آن واحد عند الشخص.

[11] المرجع السابق، ص (١٣٧) وما بعد.

[12] ينظر: المرجع السابق، ص (٨١) ومابعدها.

[13] قبول الايحاءات والأفكار من دون مناقشتها مناقشة عقلية خاصة إن صدرت من شخص له اعتبار.

[14] سيكولوجية الجماهير، غوستاف لوبون، ترجمة هاشم صالح، ص (١١٦).

د. محمد بن سليمان الفارس

أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماردين آرتوكلو، مدرس سابق بجامعة حمص.