يمرّ الإنسان في حياته بما لا يُحصى من الأعمال والهموم، ويتقلّب قلبه بين بواعث لا يكاد يستقرّ لها طرف. وفي غمرة هذا التقلّب، يظلّ السؤال الأعمق حاضرًا: ما الذي يمنح هذه الحركة معناها، ويهدي خطواتها إلى وجهتها؟ فليس كل جهد يُثمر، ولا كل سعيٍ يورث طمأنينة. ومن هنا تظهر حاجة القلب إلى الإخلاص؛ ذلك الأصل الذي تتجمّع عنده المقاصد كلّها، وتنتظم به الرحلة في معناها واتجاهها.

مدخل:

ما من مؤمن إلا ويأمل أن “يَضبط” قلبه على الإخلاص لله تعالى، أو يقف على المفاتح التي تفتح له أبوابه. وتُبنى كثير من تلك الآمال على أساس خيالات مثالية، تتصور الإخلاص بوصفه “التجرد التام من كل حظوظ النفس”، والاستقامة في الحياة في خط ثابت بلا حيود أو انحراف، وصولاً إلى تحقيق النفسية المطمئنة التي يُعبّر عنها باصطلاح العصر “السلام الداخلي”. ولهذا يَقَر في نفوس الكثيرين أنه مفهوم تاريخي، أو مخصوص بنخبة من البشر هم “عِليَة” المؤمنين، وبقية الناس لا حظ لهم منه إلا التمني والتحسّر!

والكلام في الإخلاص طويل ومتشعب حتى وُضعت له المصنّفات وأُلفت فيه الرسائل، لذلك سيقتصر هذا المقال على تذكرة تنفي عن الإخلاص تلك الخيالات التي تعوق طلبه ابتداء، وتجعله أصلاً في حياة كل مسلم، يجتهد في مقاربته في كل أحواله.

مخلصين له الدين:

وردت هذه العبارة بهذه الصيغة في سبعة مواضع مختلفة من القرآن الكريم، جاءت في ستة منها مقرونة بالدعاء، وجاءت في سورة البينة مبيّنة للمطلوب من العباد، في قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه، كما جاءت بصيغة الأمر في قوله تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر: 2]، “أي: أخلص للّه تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد اللّه وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد”[1].

إلّا أن في طياتها ركيزتين تتطلّب منا –مَعشَر الموحّدين– أن نتفكر في مدى فهمنا لمعناها ومقتضاها في حياتنا نحن، وقَدْر تَحَقُّقنا بها:

مفهوم “الدين”:

من معاني (الدِّين) لغة[2]:

» الجزاءُ والحسابُ، ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4].

» الطاعةُ والانقياد، يقال: دانَ بكذا دِيانَةً، أي اتبعه وانقاد لحكمه.

» العادَةُ والشأنُ، تقول العرب: ما زال ذلك دِيني ودَيْدَنِي، أي عادَتِي ودَأبِي.

والدّين أو الديانة في الاصطلاح العام: ما يعتنقه الإنسان من تصورات، ويَدين به من أمور الغيب والشهادة، وما يعتاده ويتخلق به من أنماط وتوجهات حياتية.

وفي الاصطلاح الشرعي: التسليم لله تعالى والانقياد له، والامتثال لشرعه الـمُتلقَّى عن طريق الوحي.

وعندما يقال “الدين” هكذا بإطلاق، فالمقصود دين الإسلام؛ لأنه هو دين البشرية كلها منذ آدم عليه السلام إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين واحد من عند الله تعالى تختلف بعض تشريعاته بحسب الأزمنة أو الأمكنة: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19][3].

وبالتفكُّر في كلّ تلك التعريفات، تجد أنّ مدلول الدين فيها جميعًا لا يُمثّل مجرد “جانب” من جوانب الحياة، كما ذاع من أثر الثقافة المعاصرة التي تعبّر عنه بـ “الجانب الروحي” أو “الجانب الديني”، جنبًا إلى جنب مع “الجانب الاجتماعي” و”الجانب المهني”… وألفِ جانب آخر يزاحمه، ويطغى عليه غالبًا إذا لم تتسع الأوقات!

بل إنّ الدين –حتى بالمعنى اللغوي العام– مفهوم مُستَغرِق لحياة صاحب ذلك الدين، بكلّ تصوراته وعاداته ونظام حياته وموازين أولوياته ونوعيات اهتماماته وطبيعة شواغله… إلخ. فالدين هو الوعاء الحاوي والجامع للجوانب الأخرى، والـمَنبِت الذي تتفرّع عنه وتتولّد منه، وليس واحدًا من ضمنها. وخطر الدين وقدره يكمنان في أنه قضية الوجود ذاته، لا قضيةً “من بين” قضايا أخرى تتساوى في القَدْر والخطر!

ومما يغيب عنا أثناء اشتغالنا بتجزئة جوانب الحياة واللهفة على ضبط التفاصيل المنفردة قبل استقامة أسس الكليات: أنّ مِنّة الدين العظمى هي هدايتك للتصور الكلّي لهذا الوجود، والذي إن لم يَستَقِم لك أولاً فلن تنضبط جزئياته، تأمل مثلاً كيف أنّ حلّ متاهة مهما صعبت وتداخلت يكون أيسر وهي على الورق، بخلاف ما لو كنتَ تعبُرها من داخلها، لماذا؟ لأنّك في الأولى استوفيتَ التصوّر الكلّيّ قبل الخَطو، بخلاف الثانية القائمة على تكوين التصور الجزئيّ بحَسَب الخُطى.

فكذلك شأن هذه الحياة التي تبدو لنا متاهة متداخلة ذات دهاليز مُعضلة، وحين يستقيم لك شهود الصورة الكليّة لها وتتكامل في وعيك الرؤية الكبرى عن طبيعتها وعن طبيعة نفسك؛ تصير أقلَّ إلغازًا وأيسر اجتيازًا، وكثير من “الإشكالات الوجودية” السائدة بين المسلمين اليوم ليست مُعضلة ولا عصيّة على الفهم حقيقة، وإنما الإشكال في أنها ما تزال تمثّل لهم إشكالاً، مع أنّ بيانها حاضر بالفعل فيما بين أيديهم.

ثم تخيّل أصابع يد مبتورة بلا كَفٍّ يجمعها: أتنتفع بها مفردة؟ أم أنّ نفعها الحقيقي في حسن الترابط بينها؟ فكذلك نهج الحياة للإنسان كالكَفِّ للأصابع: لا بد أنّ يكون كُلّاً متسقًا ومترابطًا، واضحًا ومفهومًا عند صاحبه؛ ليتمكن من السير عليه، ولتستقيم به حياته. والمعوّل في هذا النهج أن يتضح لصاحبه تصورٌ جامع عن الحياة ومسيره فيها؛ تصورٌ يستطيع به أن يوافق الحقيقة الشرعية للوجود، ويتعامل معه بثبات ومرونة معًا، سواء وافق الناس أو خالفهم.

الإشكال عند كثير من المسلمين أنهم يندفعون في الحياة بغير فهم ماهيّة الحياة ومعنى الوجود وخصائصه وطبائع موجوداته، وجُلُّ ما لديهم من معرفة دينية هو معلومات سطحيّة، لم يتجاوز عمرها في عمق الفهم وشموليّة الرؤية مراحل الطفولة الأولى؛ لذلك -ومع تسرب مفاهيم الثقافة الغربية المعاصرة- يعاني الكثيرون من ظاهرة “الخواء” أو “الزيف” أو “الانفصام” الداخلي، مهما كثرت إنجازاتهم وتمتّعوا بأهوائهم، لأنّ الإشكال في “نهج” الحياة ووجهة “الرحلة”، لا في إنهاء المهام واجتياز المحطات واستهلاك الملذات.

الإشكال عند كثير من المسلمين أنهم يندفعون في الحياة بغير فهم ماهيّة الحياة ومعنى الوجود وخصائصه وطبائع موجوداته، وجُلُّ ما لديهم من معرفة دينية هو معلومات سطحيّة، لم يتجاوز عمرها في عمق الفهم وشموليّة الرؤية مراحل الطفولة الأولى!

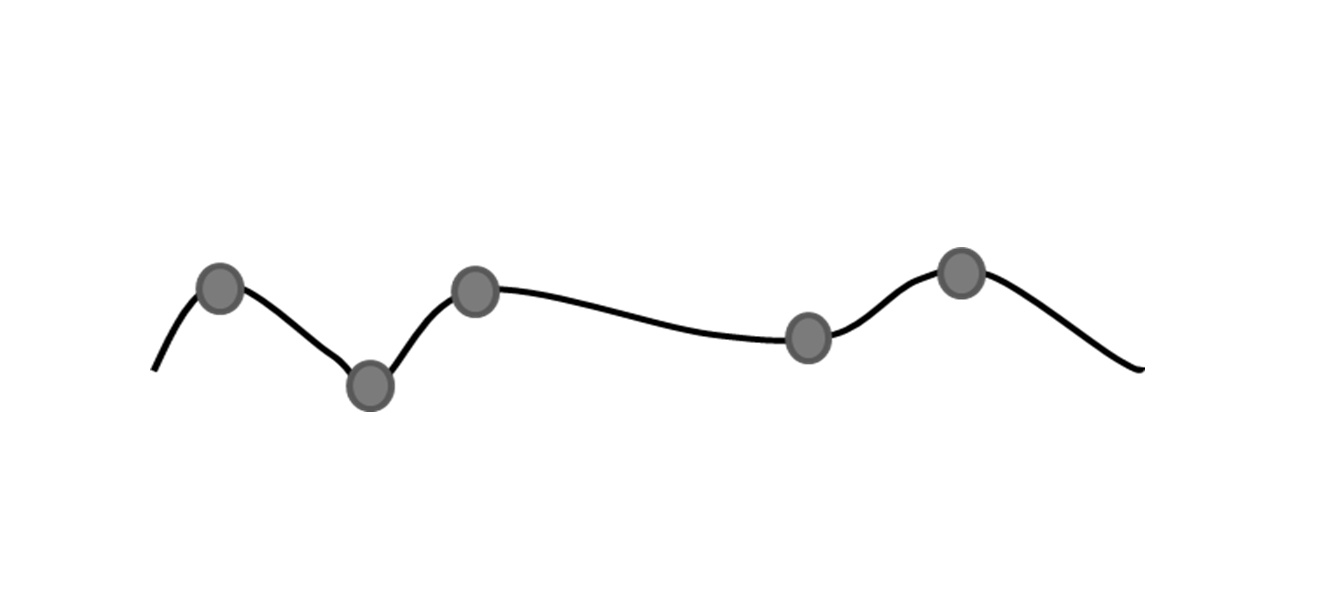

معنى “مخلصين”:

عندما يكون الكلام عن منهج حياة “منضبط” بالإخلاص والاستقامة، قد يخطر للذهن مثال خط مستقيم حادّ كالسكين، لا حيود فيه ولا منحنيات، وهذا مخالف لطبيعة الحياة والانضباط فيها! فالمقصود بالحياة المنضبطة: أن تكون متصلة ومترابطة في شعورك وفهمك أنت، ثم تمر فيها بالمواسم التي يمر بها كل بني آدم: فراغك وشغلك، وصحتك وسقمك، والتزامك وتقصيرك، وطاعتك وتفريطك… كما يوضح هذا الرسم:

كلها أحوال متصلة من حياة مستمرة تُحاسب عليها، لا أنها محطات تتوقف الحياة عند تحقق أو عدم تحقّق أحدها، أو يُرفع عنك الحساب فيما بينها ريثما تصل للمحطة التالية! بل حتى في أوقات حيرتك بخصوص شؤون معيّنة وتفاصيل جزئيّة يظلّ لك في التصوّر الكلّي للحياة صمام أمان، وفي معرفتك بربك واستعانتك به ملاذ ثابت لا يتبدل، فهذا المقصود بنهج الحياة القائم على الاتصال والوضوح.

والظن السائد بأنّ السبيل إلى السلام الداخلي واطمئنان النفس هو بلوغُ حالةٍ من الصفاء الدائم المستقر بلا اضطراب هو من أهم أسباب القلق والاضطراب، إذ تظل نفسيّة صاحبه مُستنفَرَة في وضعية “انتظار” دائم، لحلول تلك “اللحظة” النهائية، التي تصل فيها لمحطة الاستقرار أخيرًا، بتحقيق الاتساق الكامل مع النفس، والاستقامة الخالدة على الطاعة، كأنّ الأمر فرقعة إصبع أو تلويح بعصا سحرية!

وحتى حلول تلك الساعة الميمونة، فالوضع الطبيعي هو شعور المرء بنوع من التمايز بين الظاهر والباطن؛ بما قد يسميه البعض بالنفاق، وذلك بتعاكس حقيقة حاله في خصوصيتها مع دَعاوَى تَديّنه أو محاولات تزكية نفسه؛ فلا يجد سبيلاً واقعيًّا لراحة البال إلا أن يتعلم الاتساق مع هذا الانفصام، ثمّ مع الوقت لا يعود يستنكره أو يستشعره انفصامًا، وبذلك يتم له وَهْمُ الاستقرار ما دام لا وسيلة لحقيقته!

وهذا ما وقع مع الصحابي الجليل حنظلة الذي قال: لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما ذاك؟) قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده؛ إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً) ثلاث مرات[4]. والتوجيه النبوي واضح هنا بتقبل هذا الشعور، وأنه طبيعي لا غرابة فيه.

تفاوت الأحوال سُنة عامة:

سبحان الله! تأمّل الطبيعة حولك، ترى فيها من اليابس واليانع، والهضاب والسهول، والوعورة والسلاسة، والانحناء والاستقامة، ما لا يمتنع معه جميعًا أن تستشعر في لوحتها الكليّة سلامًا وانسجامًا، ليس على الرغم من كل تلك المتناقضات، بل بسبب كل تلك المتمايزات، التي هي في حقيقتها مكوّنات تكاملية، يشدّ بعضها بعضًا.

فحقيقة الاستقرار تكمن في تهيئة النفس لتقبّل أطوارها وتقلباتها التي تجري بها الحياة، وفي إدراك أنّ الاستقرار ليس نفيًا للحركة، بل هو طمأنينةٌ ترافق تغيّر الأحوال واتساع تجربة العيش، مع استمداد الثبات والعزم من الله تعالى، ثم يأتي توطين النفس على عدم الجمود! ذلك أن النفس المستقرة الراضية ليست نفسًا راكدة ولا بليدة، وإنما هي كائن حي، وعلامة الحي أن ينبض بالحياة، كل أطياف الحياة، ويعايش بنفسه مختلف أحوال نفسه، في جَيَشانها وفورانها وتفاعلها مع الحياة. وتكمن أيضًا في تقبل طبائع الأشياء والآفاق والنفوس على ما طُبِعَت عليه، والتسليم لله في كونه بما خلق وما أراد، بدل معاكسة الطبائع أو التعامل معها على أنها ألغاز كونية.

ويتحقق الاستقرار ثانيًا عندما يَقَر في نفسك أنه لا استقرار “يُنتَظَر” عند محطة ما، وإنما هي حالة تعاش على مدى رحلة العمر. وحين تعيش منتظرًا أو متوقعًا أن تستقر نفسيًا في محطة ما، تكون قد حَكمتَ على نفسك بحرمانها الاستقرار فعليًا حتى تصل لتلك المحطة، التي لا تدري معالمها، بل ولا تبذل تجاهها سببًا حقيقيًا، وإنما تكتفي باتخاذها سببًا للنكد في حياتك، بالانتظار اليائس لهبوطها عليك أو حملك إليها بشكل ما!

وأمّا حُلُم الوصول لمرتبة النفس المطمئنة الذي يكثر ذكره في مقام الدعوة يتطلب منا وقفة تفكّر؛ فوصف “النفس المطمئنة” لم يرد في القرآن إلا في قوله تعالى: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 27 ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 28 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي 29 وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27-30]. والمقام الذي وُصفت فيه بذلك تكون قد “فارقت” عنده الحياة، وانقطع بها العمل، وخُتِم لها على ما عاشت “تكابده”؛ فسبب اطمئنان تلك النفس ليس إعفاءها من المكابدة والتقلّب، بل أنها كانت تكابد وتتقلب في الله تعالى، فحَقَّ لها أن ترجو أجر مكابدتها عند الله، وحقَّ لها أن تطمئن أن ربّها لا يضيّعها.

النفس المطمئنة لم تُوصَف في القرآن إلا ساعة لقاء ربّها؛ واطمئنانها يومئذٍ ليس خلوًّا من التقلب، ولا انفصالاً عن سُنّة الابتلاء، بل ثمرة مكابدةٍ عاشتها لله.

يستغفرون الله فيغفر لهم:

كما أن التغير وتفاوت الحال سُنة كونية، فكذلك هو الوضع الطبيعي في حياة الإنسان، بل يُعدُّ ذلك من مقاصد خلقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لو لم تُذنِبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقومٍ يُذنِبون، فيستغفرون الله، فيغفرُ لهم)[5] ، وذلك لأنّ الله عز وجل أراد لعبده أن يقوم في مقام العبودية الخالصة؛ ذلك المقام الذي يجتمع فيه صدق الذلّ مع صفاء المحبة، فيعرف العبد حدَّه، ويعرف ربَّه، فيكون افتقاره إليه أصلَ قوته وسببَ صلاحه. وليس في الحديث تسهيلٌ على المصرّين على الذنب أو تعزيةٌ لمن يُهمِل قلبَه ويسترسل مع هواه، وإنما فيه كشفٌ لسَعة عفو الله تعالى ولطفه بعباده إذا أنابوا ورجعوا، ليكون باب التوبة مفتوحًا أمام من صدق في طلبها، لا ذريعةً للغافلين ولا مخرجًا للمتساهلين.

وفي ذلك إيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الله سبحانه كما يرفع أهل الإحسان بإحسانهم، فإنه يعفو ويصفح عن أهل الذنب إذا تابوا، فيجمع لعباده بين عدله ورحمته، ليجد المذنب منفذًا للرجوع، ويجد المحسن ما يعينه على الثبات، ولا يكون لأحد حجّة في ترك التوبة ولا في اليأس من رحمة الله.

ومثل ذلك مستفاد من قول الجُنَيْد رحمه الله: “الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة”، ويشرحه ابن القيّم في كتابه “مدارج السالكين” فيقول: “المعارِضات والوارِدات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي بل هو فارغ منها؛ فإنه لا يرد عليه من قِبَلِ الحق موارِدُ الصادقين على الكاذبين المرائين، ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين؛ فإنه لا أَرَبَ له في خربة لا شيء فيها”[6].

والخلاصة أنّ السبيل للسلام الداخلي والاستقامة الجادّة عارم بالمعارك، وهو قائم على “رحلة عمر” من المجاهدة والمصابرة، وليس “محطة في العمر” تتجاوزها بعد إنهائها لغيرها. وإذا كان صلاح البال يعني أن تكون سِلْمًا في نفسك، وتحقيقه بأن يكون ما تعتقده وتقوله وتفعله في تناغم وانسجام، فذلك لن يتأتى من نهج المحطات في الحياة والتكلف المؤقت والحماسة الخارجية، بل من نهج الرحلة المتصل والعمران المستمر والصدق الداخلي على طول الطريق، وذلك لا على الرغم من التعثر أو الحيود، بل بهما ومعهما. وهكذا يتبين أن مكمن الاستقرار ومفتاح الاستقامة على المِلّة: الاتصال واستغراق كل أحوالك، ومنشأ زعزعتها التقطيع والتبعيض.

جمع الهم والقلب على الله:

للإخلاص عند أهل العلم تعريفات متعددة، لكن إذا تفكرنا في صياغة تعريف “عملي” للإخلاص، يمكن أن نقول إنه “جَمْعُ القلب والهَمّ على الله تعالى”.

والمقصود بجمع القلب على الله تعالى: صدق محبّته تبارك وتعالى. فعندما “يشهد” المسلم بأنه لا إله إلا الله، فشهادته بمثابة توقيع عقد قلبي وإمضاء التزام وجداني، بأن يكون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما، وبأن يكون أشد حبًا لهما مما عداهما عند الجمع، وأن يُغلِّبهما على ما سواهما حال التعارض.

ولأنّ القلب سُمّي قلبًا من طبيعة تقلّبه وتعدد مَشارِبِه وشُعَبِه، فذلك يعني تطلب الجهد واليقظة من صاحبه في جَمعه وتركيزه وتخليصه وإسلامه لله تعالى، وهذه رحلة مجاهدة مستمرة، بل هي رحلة العمر، لا محطة تتمّ مرة، فتدوم بعدها تلقائيًا أبد الدهر!

فإذا سألتَ: كيف يمكن للمؤمن أن يحقق التوحيد بجمع القلب والهَمّ، وهو كغيره من البشر تتعدد اهتماماته وشواغله؟ كان الجواب: تخيّل حين تختار مجال تخصّصك الأكاديمي، ثم تدرس أثناء ذلك التخصّص الواحد عددًا من المواد، فلا يتعارض توحيدك لقبلة التخصّص مع تعدد شُعَب أو فروع علومه، بل إنّ تعدد الفروع يعمّق فهمك للتخصّص، ويرسّخ علمك في ذلك المجال الواحد.

كذلك توحيد قِبلة قلب المؤمن لا يمنع تعدد اهتماماته وشواغله، إلا أنه يضبطها في دوافعها الأولى وقواعدها الضابطة وغاياتها النهائية، لتكون موافقة لشريعة التوحيد ومقوية للصلة بالله تعالى، لا شِرْكًا فيه أو تشتيتًا عنه أو بُعدًا منه، {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 162 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162-163].

إن توحيد الله تعالى ليس جانبًا من جوانب الحياة، وليس غاية ضمن غايات الوجود فحسب، بل هو المنبع والأصل الذي تنبثق منه وتتفرع عنه بقية المشاغل البشرية والجوانب الحياتية، التي هي كذلك من تقدير الله تعالى؛ ليجعل منها للعباد أبوابًا وسبُلاً للتعبّد له في مختلف أنواع حركتهم في الحياة وحالاتهم الشعورية أثناءها

كيف يكون جمع الهم؟

جمع الهَمّ يعني: تركيز الاشتغال الفكري والوجداني على أمر معين، والهَمُّ من الاهتمام بالشيء، أي العناية به وصرف الفكر إليه.

فلا يُخلِص مُخلص حتى يكونَ الإخلاص هَمَّه بداية، وشغلاً شاغلاً له على الحقيقة، ممتدًا على مدار اليوم وفي أثناء تفاصيله حتى يصير نهج حياته، لا وقفة فُجائية فحسب في لحظة ما عَبْر اليوم يستحضر فيها نيّة.

وتفكّر في مَثَل حبيبين في فورة حبهما، تجد أن قلب كل منهما يخلص طواعية وتلقائيًّا لصاحبه، ولله تعالى المثل الأعلى، فهذا معنى الإخلاص ببساطة: “دوام التفكير” أو “غَلَبة التفكير” في ذلك الآخر، فوق أي مشاغلَ أخرى مهما تزاحمت.

فمبدأ الإخلاص لله يتحقق حين يملأ التفكيرُ بالله اللحظةَ التي يعيشها الإنسان، فيكون رضا الله هو الشاغل الغالب على قلبه في تلك المدة، ولو كانت قصيرة.

* مثال 1: وأنت في الصلاة: يكون جهادك في التركيز مع ما تقول، ورَدِّ فِكرك كلما شَرَد، وعدم الاستسلام أو الاسترسال وراء شرود الذهن، هذه العمليات كلها هي مكابداتك في تخليص نفسك لربك، يُرجى أنّ الله تعالى يتقبلها منك، ويثيبك عليها، ويهديك لما هو أحسن.

* مثال 2: وأنت تَحضُر درسًا من دروس العلم: وأنت في الطريق للدرس تدعو الله تعالى في نفسك أن ينفعك بما يُعلِّمك ويَدُلَّك عليه، ثم في أثناء الدرس تذكر ربك فتستغفره بينك وبين نفسك، ثم بعد الدرس تحمده على ما علّمك وتسأله حسن العمل به، ثم في طريق العودة تدعوه بحفظ دينك عليك، ثم تذكره بالذكر المشروع في كل حال من أحوالك… إلخ.

* مثال 3: وأنت متجه إلى عملك وطلب رزقك، تحرص على أن يكون حلالاً طيبًا كما يرضي الله تعالى، متجنبًا الأساليب التي نهى عنها الله ورسوله r، ودون أن يشغلك هذا الطلب عن ذكر الله وعما افترضه عليك من الصلوات وغيرها، وتبذل السبب وأنت تعلم أن الرازق والمعطي والواهب هو الله، لكنك تمتثل أمره وسنن أنبيائه في طلب الرزق ببذل الأسباب والتوكل عليه حق توكله.

* مثال 4: وأنت في بيتك بين أهل وولدك، ترعى حق الله فيهم، وتؤدي ما عليك من الواجبات، وتعلمهم ما عليهم من الحقوق، وتأمرهم وتعودهم على الصلاة وتصبر على ذلك، وتعلمهم القرآن، وإلى جانب ذلك تتفقد صحتهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم وتعينهم على تجاوزها، وفوق ذلك تمازحهم وتضاحكهم وتجعلهم يشعرون بدفء الحب والقرب منهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

كل هذه “اللحظات” و”المواقف” المتتالية على صِغَرها، والتي لا تتطلب أكثر من أن “تركّز” مع الله الواحد، في كلٍّ منها منفردًا بذرة إخلاص، وكلما زادت البذور وتفرّعت على مدار يومك ثم أيامك؛ أورقت في نفسك نبتة اسمها “الحضور مع الله تعالى”، فهذه النبتة هي مثال “الرحلة” التي تنمو معك مدى العمر، وفروعها -وليس نهايتها– هي “المحطات” التي تبلغها من عمل أو إنجاز ما.

كل مجاهدة صغيرة يقدّمها المرء لله تُربّي حضورًا خفيًّا ينمو مع الأيام؛ حتى يصبح توجّه القلب إليه عادةً راسخة، وحياةً يطمئنّ صاحبها إلى عاقبتها.

أخذ الحياة بجدية:

عندما يكون الكلام عن أي نوع من الجدية في الحياة، مثل التركيز في نوايا الأعمال قبل الشروع بها، تستحضر الأذهان غالبًا تصورات نموذجية مما ورد في حكايات التنمية البشرية وقصص “العظماء” و”الناجحين”… إلخ، مثل الاستيقاظ مبكرًا والنوم مبكرًا، وممارسة الرياضة، والنظام الغذائي الصحي الصارم، وتخصيص ساعات محددة لممارسة الهوايات (إذا وجدت)… إلخ، ودوام النشاط والحيوية وغلبة العزم والمثابرة، وندرة أو انعدام الخمول والكسل وعادات اللهو وتضييع الأوقات… إلخ.

والحق أن المسألة أبسط من ذلك التصور، وأعمق في ذات الوقت؛ ذلك أن الجدية التي تعنيك –بوصفك مسلمًا– أن تدرك معنى المسؤولية، وهو الموقف أمام الله تعالى لتقديم الحساب عن عمرك فيم أفنيته، وعن شبابك فيم أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه[7]. فالمطلوب من كل فرد مسؤول أن يصوغ لنفسه نمط الحياة التي يرتضي الحساب عليها والجواب بها أمام الله تعالى.

فإذا كنت ترتضي -مثلاً- أن تقيم الفرائض وتجتنب المحرمات، ثم ترتمي فيما بينهما على الأرائك أمام التلفاز أو تقلب في وسائل التواصل؛ فأنت وشأنك. وإذا كان من أولوياتك في الحياة أن تكسب من المال ما يوفر لك مستوى معيشة رفاهيًا، وتكدُّ لأجل ذلك في عدد من الوظائف أو ساعات عمل طويلة؛ فأنت وشأنك. وإذا كانت أولويتك في بذل أقل جهد ووقت ممكن لتوفير دخل معيشي يستر الحال ثم تنفق فاضل وقتك وعافيتك في أهواء شخصية؛ فأنت وشأنك، لكنك حتمًا ستواجه نتيجة سلوكك، في الحياة الدنيا من خلال آثار الغفلة والمعاصي، أو في الآخرة يوم تنصب الموازين وتوزن الأعمال.

إن الجدية في الحياة ليست هي المعضلة، والحياة الجادة لا تعني المثالية الخرافية، وليس ثمة شكل واحد قطعي لتحقيق المسؤولية عن الحياة وفيها. المهم في المسألة كلها أن تواجه نفسك مواجهة صادقة، فتقرر ما ترتضي وما لا ترتضي ثم تتسق مع قرارك. المطلوب أن تحيا حياة ترضاها لنفسك وترتضي عاقبتها عند لقاء ربك تبارك وتعالى، بكل ما تفعل ولا تفعل فيها، وبكل من أنت ومن لست أنت فيها. فإما أن تفصّل تطلعاتك في حياتك على مقاس طاقاتك، أو تربي طاقاتك على قدر تطلعاتك في حياتك، أو تظل متنقّلاً بين هذا وذاك حتى تستقيم على طريق. أما أن تعيش حياتك هاربًا من مواجهة نفسك وصوغ نمط معيشتك وترتيب أولوياتك، بل وتمد عينيك لحيوات غيرك متحسّرًا على ما يفعلون ولا تفعله أو ما لا يفعلون وتفعله؛ فهذا عنوان الحياة البائسة وعين البؤس في الحياة.

أوّل الإخلاص لله تعالى أن يكون همّك الإخلاص لله تعالى؛ فإنّ الإنسان بالطبيعة مخلص لهمومه، لكن من لم يهتمّ حقيقة فلن يَصدُق حقًّا

ختامًا:

إنّ مسألة الإخلاص تخصّ كل مسلم، وتَلزَم كلّ فرد في نفسه قدر وُسْعِه ووِفْق عِلمه، والوُسْعُ بالتربية والعِلم بالتعلّم. وأوّل الإخلاص لله تعالى أن يكون همّك الإخلاص لله تعالى. فإنّ الإنسان بالطبيعة مخلص لهمومه، لكن من لم يهتمّ حقيقة فلن يَصدُق حقًّا، ويا بؤس عُمرِ مُسلمٍ ينفقه منتسبًا لدين الله تعالى ويُحاسَب على أساس هذا الانتساب أمام الله تعالى، ولم يكن الله تعالى همّه حقيقة يومًا في عمره.

أ. هدى عبد الرحمن النمر

كاتبة ومؤلّفة ومتحدِّثة في الفكر والأدب وعُمران الذات

[1] تفسير السعدي، ص (717).

[2] لسان العرب (13/169).

[3] مستفاد من “كتاب التوحيد” لابن رجب الحنبلي.

[4] أخرجه مسلم (2750)، وقوله: (ساعةً وساعة) يعني: لا يكون الرجل منافقًا بأن يكون في وقتٍ على غاية الحضور وصفاء القلب وفي الذكر، وفي وقتٍ لا يكون بهذه الصفة، بل لا بأسَ في وقت بأن يكون ساعة في الذكر، وساعة في الاستراحة والنوم والزراعة ومعاشرة النساء والأولاد، وغير ذلك من الـمُباحاتِ. المفاتيح في شرح المصابيح (3/143).

[5] أخرجه مسلم (2749).

[6] مدارج السالكين (2/262).

[7] حديث: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) أخرجه الترمذي (2417)، وفي رواية (2416): (وعن شبابه فيم أبلاه).