تعدَّدت أصناف الانحرافات الدينية والسلوكية في هذا الزمان وتكاثرت، واستمرأها البعض حتى صار قابلاً للتعايش معها، بل تعدى ذلك إلى إيجاد مبررات ومسوغات متهافتة لها، تارة بزعم مسؤولية المجتمع، وأخرى بحجة «المرض»، ونحو ذلك، وفي هذا المقال إلقاء الضوء على هذه الظاهرة ومناقشة حججها المسوقة مناقشة عميقة هادئة.

مدخل:

تطفو على السطح بين الفينة والأخرى قضيةُ حكم ومصير الملحدين والشواذ، عندما نسمع بموت أو انتحار أحدهم، فيختلف الناس بين رافضٍ للدعاء والاستغفار لهم؛ لأنَّ الملحد مرتد لا يستحق رحمة الله وغفرانه ما لم يتب، والشاذّ فاجر بارتكابه كبيرةً من أعظم الكبائر، وبين راغبٍ في الاستغفار لهم ومجيزٍ للدعاء لهم بالرحمة؛ تحت ذريعة أنّهم ضحايا لضغوط المجتمع والمشاكل الأسرية، وأنّهم أشبه بالمرضى الذين يحتاجون معاملةً خاصّة، وأنّهم أولى بالشفقة عليهم لا اتهامهم وتجريمهم، وقد يزيدون على ذلك باعتبارهم مرضى نفسيين لا اختيار لهم فيما وصلوا إليه من إلحاد أو شذوذ.

لن نناقش هنا قضية الإلحاد أو الشذوذ الجنسي، فهذه المسائل قُتلت بحثًا، وليست هدفنا، لكن الهدف مناقشة مَن يبحثون عن مبرّرات للإلحاد أو الشذوذ، أو مَن ينظرون بنوع شفقة وتبرير لمن وقعوا في هذه المصائب، نظرة تمنعهم من رؤية القضية رؤية متكاملة.

الفعل مسؤولية شخصية:

من المقطوع به شرعًا وعقلاً وعُرفًا مسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياراته وسلوكياته، وقد أقرَّت بذلك المناهج الغربية ونظمها وقوانينها الوضعية.

أما في شرعنا فقد أثبتَ الله عزّ وجلّ في كتابه ذلك في كثير من الآيات الجازمة بمسؤولية الإنسان عن اختياراته وتصرفاته، خيرًا كانت أو شرًّا، قال تعالى:

- ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: ٧].

- وقال: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٠٤].

- وقال: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

- وقال: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ(٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ(٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ﴾ [النجم: ٣٩-٤١].

فهذه الآيات وغيرها الكثير تبيّن حقيقة المسؤولية الشخصية بجلاء، ولولا خوف الإطالة لجئنا بعشرات غيرها، لكن العاقل تكفيه آية واحدة.

من المقطوع به شرعًا وعقلاً وعُرفًا مسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياراته وسلوكياته، وقد أقرَّت بذلك المناهج الغربية ونظمها وقوانينها الوضعية، ولولا ذلك لما نزلت الشرائع ولا أُقرت القوانين

أما الأحاديث التي تؤكّد مسؤولية الإنسان عن أفعاله، فهي أيضًا كثيرة، منها:

- حديثُ أميرِ المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما الأعمالُ بالنيات؛ وإنما لكلِ امرئٍ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكِحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)[1].

- وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت: (يا نبيَّ الله، وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: ثَكِلتكَ أُمّك يا معاذ، وهل يكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم -أو على مَنَاخِرهم- إلا حصائدُ ألسنتهم)[2].

- وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فِيمَ أفناه، وعن علمه فِيمَ فعل فيه، وعن مَالِه من أين اكتسبه وفِيمَ أنفقه، وعن جسمه فِيمَ أبلاه)[3].

- وقال رسول الله ﷺ: (رُفِع القلم عن ثلاثة؛ عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن المُبتلى حتى يَبرأ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبر)[4].

- وفي الحديث: (لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أول مَن سَنَّ القتل)[5]، وذكر النووي في شرحه: «وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة»[6]، فتأمّل هَول المسؤولية الفردية عن مثل ذلك العدد، وتفكّر في اختلاف تطبيقات حرّية الرأي والفعل بين التصوّر الشرعي وغيره من التصورات البشريّة الأجنبية.

خطيئة المجتمع أو الأسرة لا تبرر خطيئة الفرد:

لا يخفى على كلّ ذي عقل مدى التأثير السلبي للضغوط المجتمعية والمشاكل الأسرية على شخصية الإنسان، لكنّها ليست مبرّرًا لإلغاء شخصيته واختياراته وإلقاء اللوم عليها.

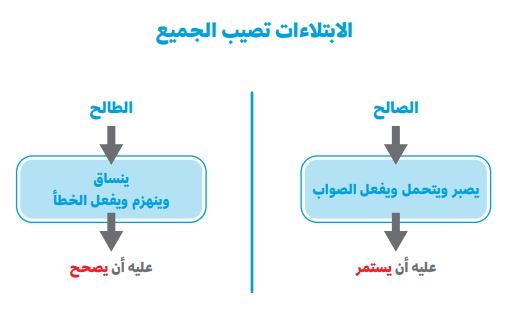

فالزعم بأنّ الملحد أو من يعمل عمل قوم لوط هم ضحايا مجتمع أو أسرة هي رؤية ناقصة قاصرة، فالصالحون والطالحون يعيشون في المجتمع نفسه، ويتعرض الكثير منهم لمثل ما يتعرض له هؤلاء من الظلم والاضطهاد، ومع ذلك نراهم يقاومون ويسلكون الطريق الصحيح، مما يدل على أن الشخص مسؤول عن اختياراته وأفعاله؛ فالصالح يختار الصلاح والتقوى، والطالح يختار الإلحاد أو الشذوذ. وقلَّ أن تجد إنسانًا لا يتعرض إلى ضغوط وابتلاءات، فقويُّ الإيمان يصبر ويثبت ويحتسب، ولا تزيده المحن والضغوط إلا تمسّكًا بإيمانه، واقترابًا من خالقه، وأمّا ضعيف الإيمان فبمجرّد أن يتعرّض لابتلاءات تجده ينقلب على عقبيه، هذا إذا سلّمنا جدلاً أنّ الملحد أو الشاذ يتعرّض لضغوط من الأساس، لذا فهما لا يستويان، ولا مبرر لمن ينحرف فالطريقان أمامه وهو من اختار.

ولا شك أن على المخطئ من أفراد الأسرة أو المجتمع نصيبه من المسؤولية والإثم فيما يوقعه على غيره من الظلم والاضطهاد والانحراف، لكن هذا لا يلغي مسؤولية الآخر عما يعتنقه من أفكار وما يفعله من أمور، فكل مسؤولٌ عن نصيبه من ذلك، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]، وقال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فلكل منهم نصيب من المسؤولية لا يلغي مسؤولية الآخر.

أما البحثُ عن مبرر لارتكاب الموبقات بتحميل الآخرين أسبابَ ارتكابها فهي منهجيةٌ شيطانيةٌ، سلكها إبليس لتبرير معصيته أمرَ الله له بالسجود لآدم، فمع أنّه قد عصى متعمّدًا لأنّه يرى نفسه أفضل منه: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، إلّا أنّه نَسَب وقوعه في هذا الضلال لله عزّ وجلّ: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]

لا شك أن على المخطئ من أفراد الأسرة أو المجتمع نصيبه من المسؤولية والإثم فيما يوقعه على غيره من الظلم والاضطهاد والانحراف، لكن هذا لا يلغي مسؤولية الآخر عما يعتنقه من أفكار وما يفعله من أمور، فكل مسؤولٌ عن نصيبه من ذلك

فلا مبرر لانحراف الشخص -إن لم يكن جاهلاً- إلا رغبته في الانحراف، ورضاه بذلك، وميل نفسه لهذا المنكر وضعفه أمامه.

ومن كان جاهلاً بسبب تربية ونحوها فباب التوبة مفتوح بعد علمه بمعصيته، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]. وينبغي على العاصي أن يبادر بالتوبة ولا يلقي اللوم على الآخرين؛ فآدم عليه السلام وزوجه اعترفا بذنبهما رغم إغواء إبليس لهما: ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وإلا لماذا خلق الله الجنة والنار؟! ولماذا جعل العبادَ فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير؟!

البحثُ عن مبرر لارتكاب الموبقات بتحميل الأسباب للآخرين منهجيةٌ شيطانيةٌ، سلكها إبليس لتبرير معصيته لأمر الله بالسجود لآدم، فمع أنّه عصى متعمّدًا إلّا أنّه نَسَب وقوعه في هذا الضلال لله عزّ وجلّ ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾

المعصية ليست مرضًا نفسيًا:

تحويل القضية لمرض نفسي أو ضغوط مجتمعية وأسرية كلام غير دقيق أو علمي، فحتى المناهج العلمية الغربية تركّز على قضية مسؤولية الإنسان عن أفعاله، وأنّ الشخص الذي يخضع للضغوط فيغيّر من سلوكه هو إنسان ضعيف، وأنّ القوة النفسية -وفق النظريات العلمية الغربية- تظهر عندما يتحمّل الإنسان الضغوط النفسية؛ فكلما كان تحمله أكثر دلّ ذلك على قوته.

وتعتمد النظريات الغربية في حلّ العُقَدِ النفسية بالأساس بالاعتماد على ذات الإنسان وقوّته قبل كل شيء؛ من هنا تجد الكثير جدًا من المتخصصين النفسانيين يؤكّدون على أهمية إتاحة الفرصة للإنسان لإثبات ذاته وإبراز قوته للخروج من أزماته النفسية.

أي أنّ ما يعتبره البعض مبرّرًا للانحراف هو في حدّ ذاته أهم عوامل التغلّب على هذه الانتكاسات السلوكية والأخلاقية وفق نظريات علم النفس من المنظور الغربي.

وقد أفردت كثير من الدراسات والأبحاث التي تتحدّث عن الشخصية القوية وخصائصها ومكوناتها وكيفية تنميتها، وأنّها هي الأساس للنهوض بالمجتمع، وأنّ الشخص الضعيف لا فائدة منه، بل هو مفسدٌ للمجتمع خطرٌ عليه.

مما يعني أن على الشخص الواقع في الخطأ والانحراف أن يتعرف على مكامن الخطأ فيه، ومنها ضعف شخصيته أو اهتزازها أمام الضغوطات والشبهات والشهوات، وأن يتعلم كيفية مواجهتها والتعامل معها، كما يتعلم التعامل مع ضغوطات الحياة وصعوبات تحصيل الرزق، لا أن يخضع لها وينساق ثم يرمي عليها بالمسؤولية!

آثار إشاعة مثل هذه الأفكار والأقوال:

عَمَلُ شياطين الإنس على استغلال نفي المسؤولية الشخصية عما يقع فيه الشخص من انحرافات وأخطاء على نشرها في مجتمعاتنا الإسلامية بحجّة أنّها سلوك طبيعي وحاجة فطرية لا دخل للإنسان فيها، فلا أحد يختار معتقده أو ميوله الجنسية؛ يُوضّحُ لنا مدى استماتتهم في إيجاد المبررات للملحدين والمنحرفين لأفعالهم، وإعطائهم الحرية في ممارسة سلوكياتهم الشاذة، ثم ليسهل بعد ذلك نشرها في المجتمعات.

وأتاح لهم -أيضًا- معاداةَ ومحاربةَ كلّ من يرفض هذه الانحرافات والتشنيعَ عليه، وإرهابَ كلّ من يفضح أفكارهم وخططهم ويُظهِر حقيقتهم، وهم موجودون في الإعلام والصحافة والأدب والثقافة والفن، وقد نجحوا في أن يتبوؤوا المكانة والشهرة والمال الذي يعينهم على إنجاح مخططهم، لكنّ الله لهم بالمرصاد دائمًا، ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧].

إيجاد المبررات للملحدين والمنحرفين لأفعالهم، وإعطائهم الحرية في ممارسة سلوكياتهم الشاذة، وصولاً إلى تسهيل نشرها في المجتمعات من أخطر نتائج الدعاوى الباطلة بأن الانحرافات سلوك طبيعي فطري لا دخل للإنسان في اختيارها

إن استسهال البعض لوجود هذه المعتقدات والسلوكيات، واعتبارها أمرًا عاديًا وحرّية شخصية؛ أدّى لانتشارها وتوغّلها في مجتمعاتنا مؤخّرًا، حتى اعتاد البعض على رؤية أصحاب هذه الموبقات، وكثيرًا ما نسمع من يقول: لي أصدقاء ملحدون أو شواذ! ومن ناحية أخرى: خوفُ البعض أن يُتّهَم بالرجعية ومعاداة حقوق الإنسان؛ على أساس أنّ هذه السلوكيات البهيمية أصبحت من حقوق الإنسان وفق مبادئ الحضارة الغربية المعاصرة. بل صارت أهم معيار لتحديد مدى اندماج البعض في مفاهيم التحضّر والتنوير والمدنية، وأنّ العكس يوصف بالرجعية والظلامية والتخلّف، لذا يَخشى كثيرٌ من الناس من هذا التصنيف، فيبادرون بالدفاع عن الملحدين والشواذ.

نظرة واقعية:

بالنظر لواقع الملحدين -ونحن نتحدّث عن قضية واقعية مشاهدة مطّلعين عليها وليست قضية غيبية أو خيالية- نجد أنّ معظمهم منحرف أخلاقيًا، وحياتُه وسلوكياتُه قائمة على معاندة الوحي والأوامر الربانية، وكلُّ ما يفعله أنّه يبحث عن المبرّر لكي يتحرّر من الضوابط الشرعية، فأقصر طريق لديه هو إعلان رفضه للشرع وللمشرّع، ثم تلبيس ذلك مسوح العقلانية والعلمية؛ حتى يعطي لنفسه مساحةً للمناورة والمحاورة والجدال.

والأمر كذلك بالنسبة للشذوذ، فهو انحراف عن الجادّة السويّة، لكنّ المنحرفين والمنحرفات يحاولون تلمّس مبررات واهية للهروب من الاستحقاقات الشرعية، ولينجوا من الخزي والوصمة بالعار من المجتمع والناس، بل وليجدوا بين الناس من يتعاطف معهم! فيلقون اللوم على الضغوط المجتمعية أو على تعرّضهم للاغتصاب في مرحلة الطفولة مثلاً؛ مما سبّب عندهم عُقَدًا نفسية، أو مرضًا لا يستطيعون البُرءَ منه، فوقعوا ضحايا لهذا الشذوذ.

ونحن لا ننكر تعرض البعض لمثل هذا الظلم والبلاء، وتسلط عديمي الشرف والمروءة على البعض، لكن لكل مشكلة حلّ، فقد يكون الحلّ شرعيًا أو طبيًّا أو قانونيًا، ولا مبرّر مطلقًا لاستمراء المنكر والانخراط فيه، بل وتطبيعه!

بعض الملحدين يتبنّون الإلحاد كتقليعةٍ أو «موضةٍ» من الموضات، أو رغبةٍ في التفرّد والتميّز، أو لأنّه مثقّفٌ ومطّلعٌ ومفكّرٌ قادته عبقريته الجوفاء لإنكار الإله! يعتبرون هذا نوعًا من الذكاء الذي قادهم إلى عدم الخضوع لما يخضع له الرجعيون الجاهلون، ويتعاملون بكبر وتنمّر مع غيرهم، ويشعرون بأنّهم أتوا بما لم يأت به غيرهم، مع أنّ الإلحاد قضية قديمة.

فلماذا يُتعب البعض نفسه في إيجاد مبرّر لإلحاد هؤلاء، وهم يعتبرونه نقطة تفرّد وتميّز وعلوّ وفخر لهم عن المؤمنين المتخلّفين من وجهة نظرهم؟

إن مشاهدة الشباب الواقعين في الإلحاد أو الشذوذ وهم يدافعون عن انحرافاتهم ينزعُ عنهم أيّ حجّة في تعرّضهم لضغوط أو مشكلات، تجدهم يدافعون وينافحون ويجادلون بقوّة وبمبررات عديدة، مع جرأة في الطرح، وتسفيه للمخالفين والمعارضين لهم، والسخرية من سلوكيات وأخلاق المجتمعات الرجعية التي ما زالت متمسكة بقيم وأخلاق بالية! بل يعتبرون هذه القيم السلوكية والأخلاق السويّة سببَ التخلّف، وهم في كلّ ذلك يدافعون وينافحون بصَلَف وغرور وشعور بالفوقية لا يوصف، ولم لا وهم العباقرة الذين قادتهم عبقريتهم وثقافتهم وتنويرهم لمثل هذه الفهوم والسلوكيات؟

لذا فلا داعيَ لأن يُتعب الناس أنفسهم للتبرير والدفاع عنهم، في قضية هم ينفونها ولا يلتزمون بها، فكل ما يعتقدونه ويسلكونه هو بمحض إرادتهم وباختياراتهم، وعن اقتناع، بل يدافعون وينافحون ويسفهون مخالفيهم.

ويسخرون من معتقدات وقيم وأخلاق الإسلام التي يطلب البعض لهم من خلالها الرحمة والمغفرة!

ختامًا:

ليس في كلامنا هذا ما يدّعيه البعض بأنّه محاولة التألّي على الله باحتكار وحجب رحمته عن خلقه، وحصر وكالة العفو والمغفرة في يد أشخاص معينين، فاللهُ بيّنَ في كتابه وسنة نبيه ﷺ مَن يستحقّ عفوه ورضوانه والفوز بجنانه، ولا دخل لأيّ بشرٍ بذلك. وغاية ما في الأمر أنّنا نوضّح المعتقدات والسلوكيات والأخلاق التي تبعد الإنسان عن ربه، وتجعله يقع تحت طائلة عذابه وغضبه، والتي من أعظمها الردّة والإلحاد بإنكار وجود الله وهذا أعظم الجحود والانتكاس. ونوضّح الكبائر من الذنوب والتي من أعظمها عمل قوم لوط، والتي أمر النبي ﷺ بقتل من يقوم بها سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به.

فلا مجال لغلق أعيننا أمام حقائق ربانية أكّدها المولى عزّ وجلّ، ولا مجال للمجاملة على حساب أصول شرعية وعرفية أقرّها الله ورسوله ﷺ، والتزمتها الأمّة طيلة قرون من الزمن، وهي حقائقُ أثبتُ من الجبال وأوضحُ من ضوء الشمس في رابعة النهار.

[1] أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

[2] أخرجه الترمذي (٢٦١٦).

[3] أخرجه الترمذي (٢٤١٧).

[4] أخرجه أبو داود (٤٣٩٨).

[5] أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧).

[6] شرح النووي على صحيح مسلم (١١/١٦٦).

أ. رأفت صلاح الدين

صحفي وباحث مصري، مدير تحرير مجلة قراءات إفريقية سابقًا.