يجدر بكل من يتصدى لشبهات المعاصرين أن يعتني بهذا الكتاب؛ فهو ليس مجرّد ردّ على مقولات تؤسس للانحراف، بل هو تعليم للمنهج العلمي الواجب اتباعه في كشف زيفها، وبيان خطرها ومآلات استعمالاتها، أما إذا كان القارئ ليس متخصصًا في التصدي للشبهات: فمن الجيد له أن يتذكر بعد هذه القراءة أنّ كتابًا مختصًا جردها ونقدها ونقضها؛ فيرجع إلى المقولة المطلوبة ويتحصل على المطلوب، فيكون هذا الكتاب كالعلاج المتوفر دائمًا في صيدلية المنزل.

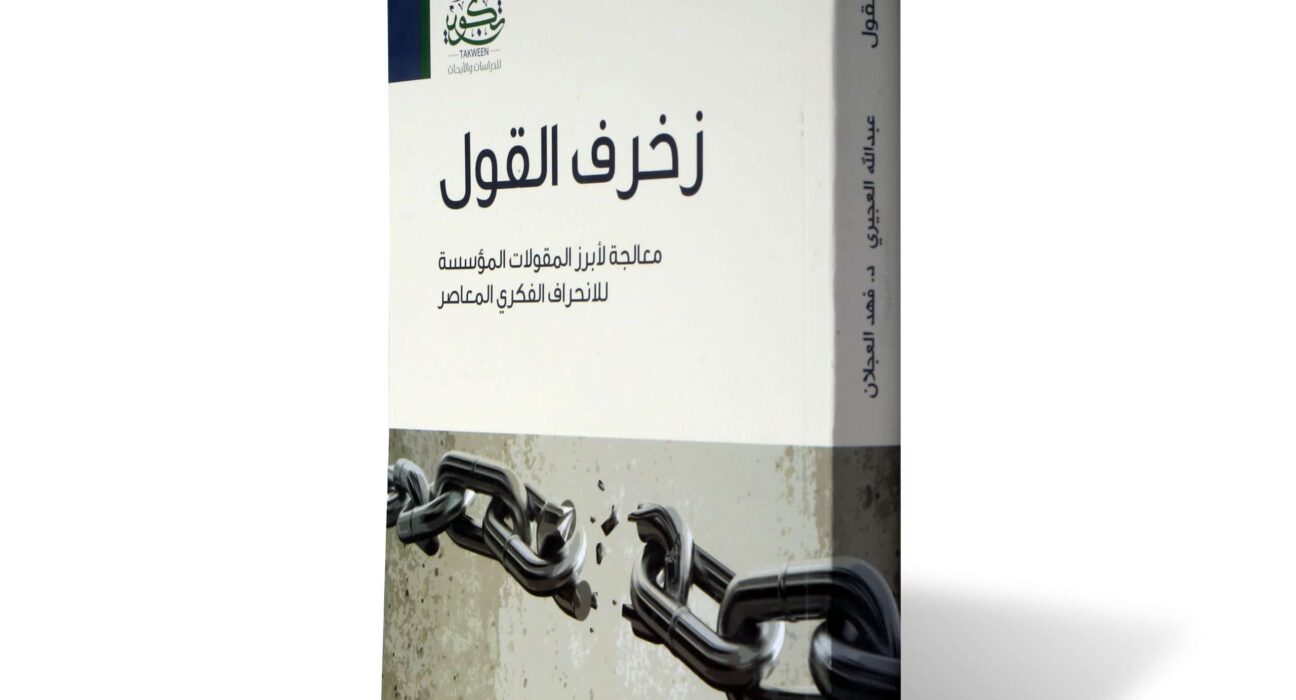

نظرة شاملة:

كتاب زخرف القول متخصص في النظر في المقولات التي تؤسس للانحراف الفكري، يجمع منها أكثر من أربعين مقولة ثم يفندها ويرد عليها، وبما أنه لم يعد المجال الفكري شأنًا خاصًا بنخبةٍ تجتمعُ في مراكز بحثية، وبما أن الأفكار الفلسفية والحداثية صارت تتسرب لدائرة اهتمام الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنّ دائرة الجدل الفكري بدأت تتوسّع وتتمدّد مساحاته؛ فلن تخطئ العين عددًا كبيرًا من المقولات التي باتت تتكرر مع تكرر هذه السجالات، وهذه المقولات هي ما اقترح المؤلفان تسميته هنا: بـ”المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر”.

والخيط الناظم الذي ينتظم هذه المقولات جميعًا مع تفاوت ما بينها قربًا وبُعدًا من الحق: عموم تأثيرها، مع سهولة عبارتها، وامتلاكها حجةً ميسَّرة، في قالبٍ ملبس مختصر، وهو ما ينتج في كثير من الأحيان آثارًا فكرية تصادم بعض قطعيات الشريعة.

والملاحظ في هذه المقولات أنها تتمدد في مجالات مختلفة، ويتنوّع تأثيرها السلبي ليشمل:

1. العبث بمصادر التلقي ومناهج الاستدلال.

2. رفض أو إنكار بعض الأصول والأحكام الشرعية المحكمة.

3. قبول مفاهيم معاصرة مصادمة لقطعيات الشريعة.

4. التهوين من الالتزام بأحكام الشريعة، وهزّ الثقة بكمالها، أو إضعاف اليقين بها.

5. والمشكلة الكبرى التي يخلفها التأثير في هذه المجالات، إضافة إلى ما تحدثه من انحراف مفاهيمي: أنها توقع المسلم في حبائل التفريط في جنب الله.

ولأن هذه المقولات تعتمد على نمطٍ من الحجة الميسرة المباشرة، فإن لها تأثيرًا كبيرًا جدًا في شرائح مجتمعية متنوعة.

وعملية الكشف عن أوجه المغالطة الموجودة ضمن عدد من المقولات الفاسدة يستدعي قدرًا من دقة النظر، وتملّك بعض الأدوات النقدية التي تمكّن من وضع اليد على مواضع الخلل منها، ومن تلك الأدوات: فك إجمال المقولة، وكسر سطوة شهرتها وانتشارها، وإزالة ما في بعضها من بهرجة لفظية، والوعي بالمقدمات الفاسدة التي تتضمنها، والتحرر من فخّ المقولة، وملاحظة السياق الذي توضع فيه، وإدراك اللوازم والمآلات، والعناية بالأصول المركزية للأفكار، وتفكيك الفكرة وردها إلى أصولها الأولى، وكشف المضمرات الفاسدة.

ويرد في ثنايا الكتاب تطبيقات عملية لأثر مثل هذه الأدوات في الكشف عن فساد كثير من تلك المقولات الفاسدة.

وقد اجتهد المؤلفان في تتبّع هذه المقولات، وحصرها، ودمج بعضها في بعض، والاستغناء ببعضها عن بعض. وزدت على ذلك بأنْ جعلتها في هذه القراءة ضمن ستة تبويبات، وغيرت ترتيبها الأصلي لأضم الشبيه إلى شبيهه، وألحق النظير بنظيره.

أولاً: مقولات في مصادر التشريع:

(1) و(2) في القرآن كفاية، والقرآن مقدم على السنة:

القرآن والسنة كلاهما وحي من الله، وكثيرًا ما جاءت السنة تبين ما أجمله القرآن؛ كتفاصيل الصلاة والزكاة، فلا يكتفى بالآيات وحدها، بل نحتاج معها إلى الأحاديث الشارحة المبينة، وما أكثر ما أمر القرآن بطاعة النبي r، وهل طاعته إلا الاستجابة لحديثه؟

وحين نفحص مقولة تقديم القرآن على السنة نجد أنها تحتمل أمرين:

الأمر الأول: ردّ الحديث لعدم مجيء حكمه أو معناه في القرآن الكريم، وهو تفسير لمعنى المخالفة عند بعضهم، وهو معنى مردود باطل.

الأمر الثاني: ردّ الحديث لمعارضته ما جاء في القرآن، فهذا التعارض إن تحقق بصورة لا تقبل الجمع بين الآية والحديث فهو من الأمارات الدالة على عدم صحة الحديث.

أما قطعي الدلالة وقطعي الثبوت من الحديث فيستحيل تعارضه مع قطعي الدلالة من القرآن.

(3) ليست السنة كلها تشريعًا:

الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه باعتبارات النبوة:

وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارات أخرى غير النبوة كالإمامة والقضاء فهو مصدر للتشريع أيضًا، كما يجب التنبه إلى أنه ليس كل أحاديث القضاء والإمامة قيلت بصفة النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا أو قاضيًا، فالتعميم غير صحيح، إذ الأصل أنها تبليغ عن الله.

(4) كيف نقبل الحديث وقد تأخر التدوين؟

استقر الإجماع على مشروعية كتابة السنة من غير خلاف بين أهل العلم، وتوافر للسنة طريقان من الحفظ: حفظ الصدور، وحفظ السطور.

والحقيقة التي ينبغي إدراكها هنا أن الأحاديث المضمنة في كتب الأحاديث لم تظهر في حقبة الجمع والتأليف فجأة كما قد يتوهمه بعض الناس، بل وقعت لأصحابها متصلة الإسناد بمن فوقهم حتى تصل إلى الجناب النبوي.

فالطعن في حفظ السنة بدعوى عدم تدوينها مبكرًا دعوى تكشف عن جهلٍ بتاريخ الرواية وطبيعتها وما حظيت به من جوانب العناية المختلفة، فالتدوين وُجد مبكرًا في زمن النبوة، وقد سار يدًا بيد مع التلقي الشفهي عبر بوابة الإسناد، وفق مساعٍ عظيمة لضمان حفظ السنّة، والتي بلغت الغاية في التثبت والتحوط.

(5) ليس هناك دليل قطعي:

في الأدلة قطعي وظني، ونحن مطالبون بالعمل بهما؛ فالعبد ليس مطالبًا بالعمل بما جزم بمراد الله تبارك وتعالى فيه فقط، وإنما هو مطالب بالعمل بما اعتقد أو غلب على ظنه أنه مراد له تبارك وتعالى، إن كان عالمًا مجتهدًا فبنظره في مصادر التلقي الشرعية، وإلا فباتباع أهل العلم.

(6) المسألة فيها خلاف:

وقوع الخلاف في الشريعة أمر معتبر، وهو من السعة في الشريعة بأن لا يكون في مواردها الاجتهادية قول ملزم لا يسع الخروج عنه، وإنما يحذر المسلم من بعض المسالك الخاطئة في التعامل مع الخلاف لئلا يكون مقصرًا فيما يجب عليه شرعًا، فلا يتخذ وقوع الخلاف في المسألة ذريعة لترك أوامر الله واتباع هوى النفس.

(7) لا يقبله العقل:

بسبب الغفلة عن محدودية العقل في الإدراك يتورط بعض الناس فيستند إلى ما يتوهمه عقلاً لينفي حقائق شرعية غيبية، وبسبب الغفلة عن قصور العقل عن الإدراك التفصيلي لكل القضايا يقوم بالتنكر لبعض القضايا الشرعية التفصيلية المحكمة، وبسبب الغفلة عن التفاوت والاختلاف في تحقيق العقل يجعل بعض الناس ما تعوّد عليه أو شاع في مجتمعه أو زمانه هو العقل الذي لا يمكن أن تأتي الشريعة بخلافه!

(8) هذا مخالف للعلم:

معارضة الوحي بالعلوم الطبيعية إنما تنشأ من سوء فهم للوحي، أو سوء فهم للعلم، والحل هو في ضبط كل طرف، وإدراك المنهجية الشرعية الصحيحة في العلاقة بينهما، وأنها متى طبقت على نحو سليم انزاحت جميع الإشكاليات المتعلقة بهذا الباب.

(9) تقديم المصلحة على النص:

على المسلم أن يكون واعيًا بخطورة تكرار مقولات عائمة تتضمن انحرافات فكرية تَستغِل قصور الوعي عند كثير من الناس بالتفصيلات الفقهية لتمرير مفاهيم فكرية منحرفة، وهي مفاهيم تدفع المسلم إلى معارضة الشرع ورفض أحكامه بدلاً من أن يسلم لها ويوقن بأن الخير كله في التزامها، ويوقن أن الشرع في الحقيقة طريق تحقيق المصلحة.

(21) لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة:

القائل بالنسبية لا يخلو حاله من أحد خيارين: الأول: أن يجعل باب النسبية مفتوحًا، الثاني: أن يجعل للنسبية ضوابط وحدودًا. وإقرار الشخص بوجود ضوابط وحدود للنسبية هو براءة من التصور السيَّال للنسبية، وهو مهم جدًا.

فاستبانة فساد هذه المقولة يستلزم من صاحبها الانحياز إلى موقف عقلاني يقر بوجود قطعيات وضرورات تمثل حقائق مطلقة، فيقع البحث والمجادلة للتعرف إليها.

(24) النص مقدس والفهم غير مقدس:

والجواب أن هناك دائرة من النصوص مما يستطيع الناظر فيها الجزم بمراد قائلها، فهنا يتطابق النص وفهمه؛ إذ الفهم هو روح النص ومعناه، وما دمنا قد جزمنا بتحصيله والوقوف عليه، فلنا أن ندعي أن الفهم هنا مقدس، إذ هو لا يعدو أن يكون معنى النص المقدس الذي أُريد لنا تحصيله وفهمه.

أما النصوص الظنية التي تحتمل أفهامًا متعددة، فهذه الأفهام تمثل فضاءً لمعنى النص، إذ الاختلاف لا يرفع حقيقة أن للنص معنى، وأن هذا المعنى مقدس، وأن أحد أطراف الخلاف في فهمه قد صادفه، شريطة أن يكون السعي في تحصيل هذا المعنى وفق منهج موضوعي ومقصد صحيح، فالشخص هنا وإن لم يقطع بصواب تفسيره للمعنى، لكنه يعتقد وجود هذا المعنى، وهو يسعى باجتهاده لإصابته، ويعتقد أنه أو غيره قد صادفه، وأن الأمة لا تخلو من مدرك له.

(25) الشريعة على فهم مَنْ؟

مقولة (على فهم من؟) ذات أثر سلبي في التهوين من مرجعية الشريعة في نفوس بعض الناس، وجوابها أن وجود اختلاف في شيء لا يلغي حجيته؛ إذ الخلاف ليس واقعًا في كل الشريعة وإنما في بعض أحكامها، وهذا الخلاف محكوم بمنهج علمي في النظر في كيفية التعامل معه. ولو جهل المسلم كل هذا واكتفى بالتسليم بأصل حاكمية الشرع -ولو خفيت عليه التفصيلات- فهو متمسك بأصل لا يجوز أن يُنقض بسبب تشكيك في جزئيات لا يُحسن المسلم الجواب عنها.

وقوع الخلاف في الشريعة أمر معتبر، وهو من السعة في الشريعة بأن لا يكون في مواردها الاجتهادية قول ملزم لا يسع الخروج عنه، وإنما يحذر المسلم من بعض المسالك الخاطئة في التعامل مع الخلاف لئلا يكون مقصرًا فيما يجب عليه شرعًا، فلا يتخذ وقوع الخلاف في المسألة ذريعة لترك أوامر الله واتباع هوى النفس

ثانيًا: مقولات تقسم الدين إلى قسمين، فتهمل أحدهما:

(10) التمسك بروح الشريعة:

التمسك بمقاصد الشريعة يقتضي في الوقت نفسه التمسك بفروعها، ومَن يدعو إلى التمسك بمقاصدها لنترك بعض الفروع فهو في الحقيقة لم يتمسك بالمقاصد من الأساس، فما يدعو إليه ليس روح الشريعة ولا مقاصدها ولا كلياتها، بل هو شيء أجنبي عنها يتخذه تكأةً لإسقاط بعض أحكام الشريعة بلا حق، وهو من جنس الهوى الذي يجب على المسلم الحذر منه عند التعامل مع الأحكام الشرعية لأنه يصد عن الحق.

(11) التعلق بالقشور:

ما من شك في أن أمر الدين بتفاصيل أحكامه أعز وأشرف من أن يوصف شيء منها بمثل هذا الوصف؛ فإن أحكامه -وإن تفاوتت رتبها- جميعها موضع تعظيم، ونحن نقرّ بأن مسائل الدين ليست كلها في رتبة واحدة، بل بينها تفاوت كبير، وليس من المنهج الشرعي والموضوعي أن يُزهد في بعض شُعب الإيمان لمصلحة بعض، مع لزوم معرفة رتب المسائل الشرعية، والتعامل مع كل رتبة بالقدر اللائق بها، فلا تُعامل الصغائر معاملة الكبائر، لكن لا يقلل من شأن الحرص على تجنب الصغائر.

(12) الانشغال عما هو أهم:

توجّه هذه المقولة لمن يأمر أو ينهى عن بعض الأحكام، وأنّ ما يفعله انشغال عن الكليات بالجزئيات، ولا شك في أن الضروري أهم من الحاجي، وأن المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، وأن ما يمس عموم الناس أهم مما يمس بعضهم، وأن القطعيات أولى من الخلافيات، لكن هذه المقدمات كلها لا علاقة لها بالسياق الذي تأتي فيه هذه المقولة؛ فهي تأتي بدافع عدم الرغبة في الحكم الشرعي ابتداء. هذه المقولة فيها مغالطات كبيرة، منها: أنّ تقسيم هؤلاء للأحكام إلى أصول وفروع لا يستند عندهم إلى أساس معتبر، فبعضهم يرى أن هناك ما هو أهمّ من الدعوة للتوحيد! كما أنّ مَن يفرط بالجزئيات هو مَن سيضيّع الكليات لا العكس، وأنّ ضياع كلية من الكليات لا يعالج بدعوة الناس لترك قضايا أخرى، بل يكون بدعوتهم لعلاج هذا التضييع بشكل مركّز.

(40) الإيمان في القلب:

تأتي مشكلة هذه المقولة من طبيعة السياق الذي توضع فيه، حيث إن هذه المقولة حين تجري على ألسنة كثير من الناس لا تأتي في السياق الموضوعي الذي يتضمن بيان أهمية الباطن، أو ضرورة عدم الاكتفاء بالظاهر، وإنما تجيء في سياقات فاسدة، ومن هذه السياقات الفاسدة: التزهيد في الأعمال الظاهرة، والتهوين من المعاصي، والتقليل من أثر الطاعات في تحقيق المصالح ودفع المفاسد.

ليس من المنهج الشرعي والموضوعي أن يزهد في بعض شعب الإيمان لمصلحة بعض، مع لزوم معرفة رتب المسائل الشرعية، والتعامل مع كل رتبة بالقدر اللائق بها، فلا تُعامل الصغائر معاملة الكبائر، لكن لا يقلل من شأن الحرص على تجنب الصغائر

ثالثًا: مقولات فيها استدلال خاطئ على ترك بعض الدين:

(13) الدنيا تغيَّرت:

ما يدرجه أهل العلم من المعاني تحت قاعدة (تغير الأحكام لتغير الزمان والمكان) لا ينسجم إطلاقًا مع التوظيفات المعاصرة المتجاوزة لثوابت الشريعة ومحالّ الإجماع؛ فإن هذه القاعدة لا تعني إطلاقًا أن ثمة تغيرًا حقيقيًا طارئًا على الأحكام الشرعية ذاتها، قُصارى ما يريد العلماء الإلماح إليه أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها الأحكام المناسبة لظروف الواقع، مع ثباتها ورسوخها، وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات، وهذا من عظمة هذه الشريعة.

(14) أكثر الناس يفعلونه:

الكثرة لا يصح أن تجعل ميزانًا يوزن به الحق والباطل، بل ميزان الحق هو الحجج والأدلة والبراهين، والمرء بحاجة إلى التخلص من أهوائه ليتمكن من الإقبال بصدق على الحق، وإنّ من أكثر المؤثرات في تشكيل أهواء النفوس: طبيعة التكوين الاجتماعي، والرأي السائد، وخيارات الأكثرية؛ فهي توجد ألفة مع هذه الخيارات، ويجد المرء في موافقتها سهولة ويسرًا لا يجده إن اضطر إلى المصادمة والخروج عن تلك الخيارات طلبًا للحق ونصرة له.

(15) بالمساواة يتحقق العدل:

إذا تأملت في واقع أحكام الشريعة وجدتها تتشوف في جميع مواردها إلى تحقيق قيمة العدل دون المساواة، فالعدل هو ما يمثل القيمة المركزية في الإسلام، وهو محل الثناء المطلق.

وحين لا يكون ثمّ موجب معتبر للتفريق فالأصل هو المساواة؛ لأن التفاضل بلا سبب -أو بسبب غير معتبر- ظلم، ومجانف لقاعدة العدل.

وهذا يعني أن قاعدة المساواة واسعة جدًا، إذ هي الأصل، فلا يجوز التمييز بلا سبب معتبر.

فالاختلاف الذي يحصل بين أحكام الرجل والمرأة إنما يكون في الأحوال التي يتحقق فيها وجود اختلاف مؤثر بين الجنسين يفرض هذا التفاوت، وأما في حال غياب هذه الأوصاف فالأصل هو المساواة بينهما، ولهذا نجد أنهما سيان في تكاليف الشريعة، وفي الجزاءات المتعلقة بها.

(22) حيثما كان العدل فثمَّ شرع الله:

هي مقولة صحيحة إذا كانت الصورة التي يتحدث عنها هي من العدل الحق الظاهر، فما دام ثمّ عدل ظاهر قطعي بيّن فلا شك في أن الشريعة قد جاءت به ولا تخالف مثله، وأما إذا جيء بهذه العبارة لنقض بعض أحكام الشريعة بدعوى أنها مخالفة للعدل، فهذه مقولة فاسدة لم تتفطن لإشكالية أن ما يسميه عدلاً هو توهم ظنه عدلاً بسبب تأثره بعوامل أخرى.

(39) ما البديل عن الحرام؟

مع الاعتراف بأهمية توفير البدائل الشرعية للتخفيف من جاذبية كثير من المنكرات، وأن له أثرًا حقيقيًا ملموسًا في ذلك، لكن المسلم لا يجعل من توافرها ميزان التزامه بأوامر الشريعة، فإذا توافرت وقع منه الالتزام، وإن لم تتوافر مضى في ممارسة الحرام، وليتذكر دومًا أنه عبد لله، وأنه في دار ابتلاء واختبار، وأن الله كريم، وأن من كرمه سبحانه أن من ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه.

رابعًا: مقولات تطعن في أهل العلم الشرعي:

(16) لا كهنوت في الإسلام:

لو أن قائل هذه المقولة اقتصر على ادعاء أنه لا وجود لشريحة معينة من الناس تحتكر وحدها حق تعلم الشريعة ودراسة أحكامها أو الاطلاع على نصوصها المقدسة لكان مصيبًا في ذلك.

أما أن نوظف هذه المقولة لإلغاء أهمية العلم نفسه، لنجعل الإسلام كله كلأ مباحًا لكل متحدث بلا علم ولا امتلاك لأدوات الاجتهاد، فهذا عبث ينزه الشرع عنه، ويتنزه عنه ذوو العقول السليمة.

(17) يحفظون ولا يفهمون:

اتهام علماء الإسلام بالعناية بمجرد الحفظ دون الفهم هو من جنس الشائعات الفكرية التي يتم تناقلها دون اشتغال حقيقي بعلوم الشريعة أو نظر في مصنفات أهل العلم، ولو حصل هذا النظر لكان كافيًا بذاته في بيان وهاء هذه الشبهة، وما تتضمنه من أغاليط.

(37) التوجس من كل جديد:

يقولون لأهل الدين: “أنتم متوجسون من كل جديد”، هذه المقولة تشحن النفوس بحالة سلبية شديدة ضد الخطابِ الديني، والعلماءِ، والفتاوى، والتدينِ؛ فيترتب على ذلك مخالفات شائعة في التساهل في فعل المحرمات، أو ترك الواجبات، أو الإعراض عن الأحكام الشرعية، وتقبّل أي أفكار أو اجتهادات مخالفة للسائد الموجود؛ وكل ذلك من جنس الهوى الذي يجب أن يكون المسلم واعيًا به.

اتهام علماء الإسلام بالعناية بمجرد الحفظ دون الفهم هو من جنس الشائعات الفكرية التي يتمّ تناقلها دون اشتغال حقيقي بعلوم الشريعة أو نظر في مصنفات أهل العلم، ولو حصل هذا النظر لكان كافيًا بذاته في بيان وهاء هذه الشبهة، وما تتضمنه من أغاليط

خامسًا: مقولات في الحرية الليبرالية:

(18) الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة:

مقولة الحرية قبل تطبيق الشريعة مبنية على عبارة مغلوطة، فهي تجعل الحرية قبل الشريعة مع كونها تقرر أن الحرية من الشريعة، فكيف تكون خارجة عن الشريعة! ثم إذا دققنا النظر في طبيعة هذه الحرية، وهل هي جزء من الشريعة فعلاً، وجدناهم يقصدون حرية لا تلتزم بضوابط الشريعة، بل تتفق كثيرًا مع الحرية الليبرالية، فهي حرية مخالفة للشريعة في حقيقة الأمر، فكيف يستبيح مسلم أن يدعو إلى معارضة الشريعة، بل يجعل هذه المعارضة شرطًا لتطبيق الشريعة؟

اللهم إلا أن يكون المقصود متعلقًا بواقع معين يعجز فيه المسلمون عن تطبيق بعض الشريعة، فيكون تقديمها من باب فقدان شروط القدرة على تطبيقها، وهو بحث أجنبي عما نحن فيه.

(19) الإسلام يدعو إلى الحرية:

لا إشكال في الدعوة إلى الحرية، ولا في نسبة هذه الدعوة للإسلام، متى استبان المقصود بالحرية، وأنها لا تمثل خروجًا عن أحكامه وحدوده، بل هي في هذه الحال دعوةٌ مشروعةٌ. وإنما المشكلة هي في توظيف مرجعية أجنبية لرسم حدوده وإدراك مضامينه ثم الاحتكام إلى مرجعية الإسلام لاستخراج حججه ودلائله. والخلط بين مرجعيتين متباينتين وتحميل إحداهما مسؤولية بناء التصور والأخرى بناء الدليل هو تخبط منهجي ظاهر؛ حيث تبنّى المنحرفون تصور الحرية الليبرالية تحت ضغط هيمنة نموذجها الثقافي، ثم سعوا لقسر الأدلة الشرعية لإنتاجه، فوقعوا في ألوان من التحريف المعاصر للوحي، والواجبُ السعي لفهم الشريعة بأدلتها كما هي بعيدًا عن ضغط أي ثقافة أجنبية عنها.

(20) الإلزام بأحكام الإسلام يُورِث النفاق:

مقولة الإلزام يولد النفاق مقولةٌ غير واقعية ولا سديدة، فإن مبدأ الإلزام مبدأ معمول به في كل المجتمعات، ولا يخطر على البال لحظةً إعماله مثل هذه الإشكالية، إنما تطرأ الإشكالية فقط متى كان الإلزام لاعتبار ديني، وهو ما يكشف أن المشكلة ليست في قضية الإلزام من حيث هو، وإنما في السبب الموجب له، فإن كان السبب شأنًا دينيًا كان مذمومًا ومولدًا للنفاق، أما إن كان لاعتبارات أخرى فهو مشروع مطلوب، وتترتب عليه مصالح لا يمكن التنازل عنها!

(28) الفكر لا يواجَه إلا بالفكر:

وجدنا حزمة من المقولات: (الفكر لا يواجه إلا بالفكر)، و(الممنوع مرغوب)، و(الفكرة الصحيحة تطرد الخاطئة)، و(التدين في وسط الحرية أقوى) يُستند إليها جميعًا لتمرير رفض أصحابها مبدأ المنع أو الإلزام الذي تأتي به بعض أحكام الشريعة. صحيح أنّ الحوار والنقاش مع بعض الأفكار مهم وضروري، إلا أن منعها وتحجيم حضورها لكيلا تضر الناس مهم أيضًا، وهذه الحقيقة من البدهيات في الوعي الإنساني.

(29) هم يسمحون لنا فلنسمح لهم:

النظام الغربي حين كفل الحريات لم يكفلها من باب المقابلة لأحد، ولم يصغ نظامه مراعيًا فيها أحدًا، إنما انطلق معتمدًا على مرجعيته الفكرية ومصلحته الخاصة، ولو وجد شيئًا من ذلك يضر بمصلحته فإنه سيعيد تشكيل ذلك بناءً عليه، ولن يفكر بتاتًا بطريقة أننا سنعطيهم في مقابل ما يعطوننا، إنما هذا التفكير الهزيل ينشأ من ضعف بعض المسلمين حين يريد أن يصوغ نظامه السياسي والاجتماعي وفقًا لمرآة الثقافة الغربية، فما دام أنهم يفعلون شيئًا فيجب أن نفعل مثله، بدون أي اعتبار لأي أصول أخرى!

(34) بلا وصاية:

هذه المقولة هي من جنس تلك المقولات التي جرى استخدامها وتوظيفها في عصرنا في سياقات كثيرة تعود إلى معنى واحد، وهو: رفض بعض الحق بدعوى أنه يشتمل على نوع وصاية، فالفساد يظهر في بعض استخدامات هذه المقولة وتوظيفاتها.

أما الشريعة فجاءت بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة دين الله.

وقد احتوت هذه المقالة تضليلاً من جهتين:

الأولى: التضليل من جهة مفهوم الوصاية: فالوصاية أن تمنع الإنسان من تصرفاته المالية والبدنية بلا حق، وليس منها أن تمنعه من الفعل الضار أو تأمره بالفعل الحسن.

الثانية: تضليل من جهة تسمية الحكم الشرعي بالأسماء المنفرة.

(35) لستَ مسؤولاً عن الخلق:

صاحب مقولة: (لست مسؤولاً عما يحدث) لو أتبعها بقوله: “بعد أن تقوم بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لكان مصيبًا في صنيعه، ولكان منبهًا إلى أن هذه السيئة لن تضر إلا صاحبها، أما مع التفريط في أداء واجب الاحتساب فالمضرة ستلحق الجميع: مَن عمل السيئة، ومَن ترك الأمر والنهي، بل عموم المجتمع، وعلى كلٍّ مِنَ التبعة بقدر ما ارتكب.

(36) لا تكن إقصائيًا:

هناك حدود سيتبناها الشخص يقينًا، وسيضطر حينها لأن يكون إقصائيًا في مجالات معينة، وبه ينكشف أن مشكلة أكثر مَن يطالب بعدم ممارسة الإقصاء لمن يعارض محكمات الشريعة هي في ضمور هذه المحكمات في نفسه.

(38) رحمة الله ليست في يد أحد من خلقه:

هذه قضية جدلية تتكرر مع موت أي عَلَمٍ مشهور من غير المسلمين، والحقّ أن مثل هذا الإشكال في الترحم على الكفار إنما وقع في بعض النفوس لضمور بشاعة الكفر في نفسه، والنصوص صريحة في المنع من الترحم والاستغفار للكفار بسبب موتهم على الكفر.

صاحب مقولة (لست مسؤولاً عما يحدث) لو أتبعها بقوله: “بعد أن تقوم بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لكان مصيبًا في صنيعه، ولكان منبهًا إلى أن هذه السيئة لن تضر إلا صاحبها، أما مع التفريط في أداء واجب الاحتساب فالمضرة ستلحق الجميع: مَن عمل السيئة، ومَن ترك الأمر والنهي، بل عموم المجتمع، وعلى كلٍّ مِنَ التبعة بقدر ما ارتكب

سادسًا: مقولات في السياسة ونظام الحكم:

(23) الدين طاهر والسياسة قذرة:

الحقيقة أن هذه المقولة إنما وضعت لتحقيق هدف معين هو إقصاء الدين بطريقة مهذبة لا تستفز مشاعر المسلمين، فهي تعطي الدين احترامًا لفظيًا، وتظهر شتيمة السياسة، ثم تدّعي أن مِن حفظ الدين إبعاده عن هذه السياسة الذميمة، لنصل من خلال هذه المقدمات إلى إقصاء الدين وتهميشه وتعطيله من الحياة؛ فهذه الطريقة في التفكير أو المجادلة أشبه بتلاعب شخص بصبي صغير لا يفقه شيئًا، ولا تليق أن تكون مؤثرة في عقل إنسان واعٍ.

(26) الشريعة لم تأتِ بنظام سياسي محدد:

هذه الكلمة (نظام سياسي محدد) تتسم بقدر من الإجمال يستدعي أن تعالج بقدر من التفصيل.

فالنظام السياسي المحدد يحتمل أحد معنيَين:

المعنى الأول: الجوانب التفصيلية في كيفية إدارة شؤون الدولة، وتوزيع المهام والصلاحيات فهذا -على فرض أنه لم تأت به الشريعة- نرده بأن نقول: السياسة الموافقة للشريعة هي كلُّ سياسة تحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد وإن لم يُنص عليها في الشرع ما دام أنها لم تخالف الشريعة.

المعنى الثاني: أن الشريعة لم تأت بشيء على مستوى القوانين والأحكام التشريعية في الجانب السياسي، وهذا غلط ظاهر.

(27) العَلْمانية هي الحل:

في الحقيقة: العلمانية ليست حلاً لشيء، بل هي استنساخ بليد لمشكلة ثقافية في التاريخ الغربي، ولطبيعة علاقاتهم مع دينهم المحرّف، جرى نقلها بكسل فكري إلى عالمنا الإسلامي، لتفسد تصورات الناس بلا ثمرة حقيقية في حفظ حقوق الناس، ولا تطبيق العدل بينهم، بل هي في الحقيقة أكبر عائق أمام أي دعوة حقيقية للعدل والحقوق.

(30) التديُّن الطبيعي:

من المقولات المتداولة على الألسنة وصف تدين ما بالطبيعي أو الفطري أو العادي، فكثيرًا ما يأتي في بيان تصحيح فعلٍ ما، أو التأكيد على صوابه، أو ذم سلوك معين وبيان فساده.

نحن ليس عندنا تدين طبيعي ولا فطري ولا عادي، بل هو التدين الشرعي الذي يحاكم فيه كل سلوك أو موقف إلى أحكام الشريعة وقواعدها وأصولها، ويعرف من خلالها حكم كل واقعة، وما يسمى بالتدين الطبيعي ما هو في الحقيقة عند غالب الناس إلا ما اعتادوه وألفوه، وقد يكون تدينًا حقيقيًا، وقد يكون من الأعراف الفاسدة التي ألفوها.

(31) الدين متعايش:

التعايش في الاستعمال المعاصر مصطلح مجمل، تمرر من خلاله مفاهيم عدة متأثرة بحمولة فكرية تتصادم مع بعض الأحكام الشرعية، وليس في كتاب زخرف القول هذا دعوة إلى إهدار ما في التعايش من مضامين صحيحة ومعانٍ معتبرة، وإنما ضرورة التفطن إلى ما تتضمنه من إشكالات لئلا تتسرب من خلال هذه المعاني الصحيحة.

(32) الإسلام الوسطي المعتدل:

قد لا يتفطن المسلم إلى أن بعض هذه الدعاوى تسعى لأن تقيد الإسلام بالاعتدال الذي تريده، فالاعتدال عندها وصف خارجي، وقناعات مسبقة متأثرة بمرجعيات مختلفة، تُسلَّط على الإسلام ليصاغ منه ما يسمونه بعد ذلك إسلامًا وسطيًا معتدلاً.

فصاحب المرجعية الليبرالية مثلاً يضع تصوراته في الحرية التي لا تعتد بأي محظورات دينية، وتبيح العلاقات المحرمة، وينسب قناعته المتشكلة في ضوء هذه المرجعية إلى الإسلام، ويأخذ في الوعظ والتذكير بأهمية الإسلام الوسطي المعتدل، والإسلام براء من هذه الوسطية وذلك الاعتدال.

(33) الدين ليس هشًّا حتى يُخاف عليه:

مقولة (الدين ليس بهذه الهشاشة فيخاف عليه) تسعى إلى تهوين شأن الشبهات في نفس المسلم، وتعطيه شعورًا زائفًا بالعلو العلمي، الذي كثيرًا ما يتبدد مع لحظة الارتطام بأول شبهةٍ، وإن كانت سهلةً تافهةً في كثير من الأحيان.

(41) الغلو نبتة سلفية:

منشأ الخلل في الربط بين السلفية والغلو يحصل من عدم قدرة القائلين بهذه المقالة على التمييز بين الأصول والأفكار وبين توظيف الغلاة لها. ومَن ينسب الغلاة إلى السلفية يمارس الدور نفسه الذي يقوم به مَن ينسب الغلو إلى الإسلام، ويقع في ذات الخلل العملي والغلط المنهجي، ويتجاوز العدل والإنصاف الذي تجاوزه أولئك.

ليس عندنا تدين طبيعي ولا فطري ولا عادي، بل هو التدين الشرعي الذي يحاكم فيه كل سلوك أو موقف إلى أحكام الشريعة وقواعدها وأصولها، ويعرف من خلالها حكم كل واقعة. وما يسمى بالتدين الطبيعي ما هو في الحقيقة عند غالب الناس إلا ما اعتادوه وألفوه، وقد يكون تدينًا حقيقيًا، وقد يكون من الأعراف الفاسدة التي ألفوها

ختامًا:

إنَّ خطورة هذه المقولات لا تكمن في سهولة انتشارها فحسب، بل في قدرتها على إضعاف اليقين وزعزعة المرجعية الشرعية في نفوس الناس؛ ومن هنا تأتي أهمية كتاب زخرف القول؛ فهو يمدّ القارئ بالأدوات النقدية التي تفكك سطوة هذه المقولات وتعيدها إلى محكمات الوحي، وكلما أحسن المسلم وعي هذه المغالطات وكشف بريقها المزيّف كان أقدر على حفظ دينه وبناء وعيه على أسسٍ راسخةٍ لا تهزّها الشعارات ولا تجرفها موجات الفكر العابر.

د. عبد المجيد بدوي

دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله