الخلاف الفقهي من الموضوعات الساخنة في مجتمعاتنا، خاصة مع التدفق المعلوماتي الذي عرّض عامة الناس للاطلاع على المسائل الخلافية خارج ما يعرفون من مذهبهم أو علماء بلدهم. مما أوقعهم في الحيرة والارتباك: ماذا يفعلون؟ ومن يتبعون؟ ومع التسليم بأن هناك دائرة واسعة من الخلاف السائغ، إلا أنه ارتبط به كثير من المغالطات والمفاهيم الخاطئة، التي تميل إلى التمييع حينًا وإلى التشديد حينًا.

هذا المقال تلخيص لحوار واقعي مع بعض الجلساء لتجلية مسائل عملية عن الخلاف السائغ، وكيفية التعامل معه دون إفراط ولا تفريط.

حضرت حوارًا فقهيًا بين اثنين يعملان في جمعية دعوية واحدة، يقول الأول لصاحبه: هذه المسألة الخلاف فيها سائغ، فلماذا لا نأخذ بالقول الأيسر؟ فقال الثاني: بل المسألة قطعية في التحريم والخلاف فيها غير سائغ.

وبحسب ما أعلم من المسألة محلِّ النقاش فهي من الخلاف السائغ، لكن وجدت في كلام كلا الصديقين غبشًا في الموقف من الخلاف السائغ، فكان مني هذا الحديث معهما.

ياصاحبَي:

يمكن أن نُميز الخلاف السائغ عن غير السائغ بأنه قولٌ صادر عمَّن له أهلية للاجتهاد، ويكون في مسألةٍ ليس فيها دليلٌ قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فيكون سبب الخلاف راجعًا إلى عدم الدليل في المسألة، أو الخلاف في ثبوت الدليل، أو في دلالته، أو في تنزيله على الواقع، أو في وجود معارض له فاختلفت طرائق الجمع أو الترجيح، وألا يكون الرأي المخالف قولاً تفرد به العالم فعده علماء عصره شذوذًا[1].

الحكم على مسألةٍ ما أنها من الخلاف السائغ لا يعني التسوية بين قوة الأقوال فيها، فضلاً عن الحكم بصحة الأقوال جميعًا

ولنا مع الموقف العملي من هذا النوع من الخلاف وقفات:

الوقفة الأولى:

الحكم على مسألةٍ ما أنها من الخلاف السائغ لا يعني التسوية بين قوة الأقوال فيها، فضلاً عن الحكم بصحة الأقوال جميعًا. أي إن تصنيف مسألةٍ ما أنها من الخلاف السائغ لا يمنع أن يقال معه: والراجح من الأقوال كذا، بل لا يمنع أن يقال: والصحيح من الأقوال كذا. وهذه العبارات كثيرةٌ في أقوال العلماء ومناقشاتهم للمسائل، وأظهر من أن نُكثر فيها النقول والاستشهادات.

ونستأنس لهذا بالقول السائر المشهور في الخلاف «قولي صوابٌ يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب»[2]، والشاهد فيه إطلاق لفظ الصواب والخطأ على الأقوال الخلافية، ولا شكَّ أنَّ هذا في الخلاف السائغ دون غيره، فلا يصح أن يضع المرء احتمالاً لخطأ قوله وصواب قول مخالفه في مسألة قطعية في الدين.

فإن قيل: إذا حكمنا بصحة أحد الأقوال، فماذا بقي إذن من تطبيقات التسليم بأنَّ المسألة من الخلاف السائغ؟ فالجواب أنه بقي من ذلك عدة صور منها:

- لا يُنكر على من ذهب -باجتهاد أو تقليد- الى أحد الأقوال، أي لا يعد قوله ضلالاً ومنكرًا شرعيًا يجب إنكاره، ولكن لا مانع أن يُنصح ويعلم.

- لا يَنعت أصحابُ قولٍ أصحابَ قول آخر بالتَّشدد أو التمييع أو البدعة أو الفسق.

- تصحيح الآثار المترتبة على فعل المخالف، فمن رأى أن النوم ناقض للوضوء مطلقًا، يسيره وكثيره، قاعدًا أو مضجعًا، لا يقول للمخالف الذي لا يراه ناقضًا -وقد قام لصلاته بعد إغفاءة وهو متمكن من الجلوس-: أعد صلاتك فإنها باطلة.

- قد يفتي العالم بالقول الآخر إذا تعذر العمل بقوله، أو ترتب على قوله -بسبب الزمان أو المكان أو الظرف- عنت كبير غير معتاد.

- استحباب الأخذ بأحوط القولين إن كان الخلاف قويًا لم يتبين فيه رجحان أحدهما على الآخر، أو كان الترجيح طفيفًا.

وهذه الصور كلها إنما هي في الخلاف السائغ دون غيره.

طريق المسلم إلى تعلُّم أمرِ دينه محصور في الاجتهاد أو الاتباع أو التقليد بالنظر إلى ما حصّل من العلم الشرعي، وليس في شيء منها: الانتقاء!

الوقفة الثانية:

يترتب على الوقفة الأولى أنه ليس للمسلم أن ينتقي ما يشتهي من الأقوال الخلافية بحجة أن الخلاف فيها سائغ. يا صاحبَي: بالله عليكم من يصحح هذه الصورة: أن يأتي مستفت إلى مفت فيقول: يا شيخ اسرد لي أقوال العلماء والمذاهب في هذه المسألة لأنتقي منها ما يعجبني، مادام الخلاف فيها سائغًا!

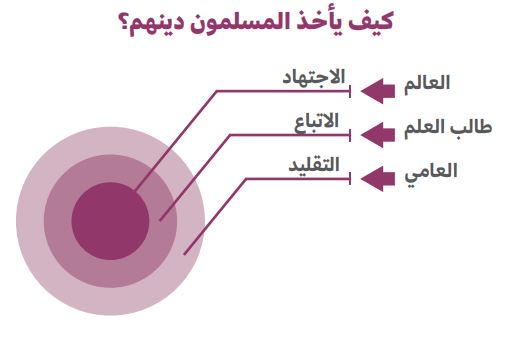

ولأزيد هذه المسألة وضوحًا أقول: المسلمون -من حيث تمكُّنهم من علوم الشريعة واستنباط الأحكام من الأدلة- صنفان: علماء، وعامّة. وقد حدَّدت الشريعة لكلِّ صنف منهم منهجَه في تلقي الدين، لا يُقبل منه سواه. أما العالم فيجب عليه الاجتهاد بما آتاه الله من قدرةٍ على النظر في الأدلة، وأما العامِّي فعليه سؤال أهل العلم ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، (ألا سألوا إذْ لم يعلموا)[3]. ولا يجوز للعالم أن يقلِّد غيره -إلا في أحوال استثنائية- ولا يجوز للعامي أن يجتهد البتة.

وإن شئت فاجعل صنفًا ثالثًا هم فوق العامة ودون العلماء، وقد اصطُلح على تسميتهم بطلبة العلم، وهم قوم عندهم حظُّ من العلم والفهم -من خلال دراستهم الجامعية أو لزومهم مجالس العلماء- فارتفعوا عن مقاربة رُتبة العوام، لكنهم لم يبلغوا مبلغ المجتهدين. فهؤلاء وإن كان يجوز لهم التقليد، لكنهم يُحرَّضون على النظر في أدلة العلماء واستنباطاتهم ومنزعهم من الأدلة، وردودهم على الأقوال الأخرى، بما يعينهم على الترجيح بين الأقوال وتبني قول منها عن بصيرة، وهي المرتبة التي يسمِّيها بعض المعاصرين: الاتّباع، (وهي فوق التقليد لما فيها من تتبع الأدلة، ودون الاجتهاد لأنها لا تخرج عن أقوال المجتهدين).

والخلاصة أنَّ طريق المسلم إلى تعلم أمرِ دينه والعمل به محصور في الاجتهاد أو الاتباع أو التقليد، بالنظر إلى ما حصّل من العلم الشرعي، وليس في شيء منها: الانتقاء!

ولنمثل لذلك بالمثال السابق:

نقضُ النومِ اليسير أو نوم الجالس المتمكِّن للوضوء، فيه قولان. أما المجتهد فينظر في الأدلة ويأخذ بما دلَّت عليه عنده، ولا يجوز له إلا ذلك. وأما العامي فيتَّجه إلى من يثق بعلمه ودينه من العلماء فيستفتيه، ثم يعمل بما أفتاه به. وأما طالب العلم فله أن ينظر في أدلة الفريقين، وجوابِ كل فريق على أدلة الفريق الآخر، ثم يتبع ما يترجح لديه، أو يقلِّد كالعامي. وليس لأحد منهم أن يحتج بالخلاف فيقول، أنا بالخيار إن شئت توضأت وإن شئت تركت!

وقس على هذا كلَّ مسائل الخلاف السائغ.

تتبُّع الرخص يعني تتبُّع الأسهل من الأقوال الخلافية في كل مسألة. وهذا مسلك يجعل صاحبَه على خطر؛ لأنه في الحقيقة متَّبع لهواه

الوقفة الثالثة:

سألني صاحبي الأول: لكن أليس من حقِّ الإنسان، بل المستحبِّ له، أن يأخذ بالرخصة ويختار أيسر الأقوال، كما يرشد إليه قول النبي ﷺ: (إنَّ الله يحب أن تُؤتَى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته)[4]، وكما جاء في قول عائشة رضي الله عنها: «ما خُيِّرَ النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم»[5]؟

فأجبته: إن هذين الحديثين لا علاقة لهما بخلاف العلماء، بل هما واردان في رخصة الله تعالى لعباده وتيسيره عليهم في بعض الأحكام والمواطن رحمة بهم.

مثلا: رخّص الله للمريض الذي يخشى إن مسَّ الماء أن يزيد مرضُه أو يتأخَّر بُرؤه أن يتيمم، وللمقاتل الصائم إذا لقي العدو أن يفطر، وللابس الخُف على طهارةٍ أن يمسح عليه.

«فلا ينبغي للعبد أن يأنف عن قَبولِ ما أباحَه الشرعُ ووَسَّع فيه، ويستنكف عن أن يترخَّص في خاصة نفسه حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص بحدودها الشرعية؛ فهذا ممَّا يكرَهه الله عزَّ وجلَّ؛ كما يكرَه أن يتعدَّى الإنسانُ حدودَ الله فيأتي المعصية؛ وفي هذا تأكيدٌ لمشروعية الرخص، وحث على قَبولها والتيسير بها، وعدم التعنت والإشقاق بتركها»[6].

وبهذا يعرف أن نهي بعض أهل العلم عن تتبُّع الرخص، لا يقصد به رُخصة الله لعباده، ولكنه مصطلح خاص أرادوا به تتبع الأسهل من الأقوال الخلافية في كل مسألة. وهذا الذي يجعل صاحبَه على خطر؛ لأنه في الحقيقة متَّبع لهواه.

أما قول عائشة رضي الله عنها، فهو وصفٌ لطبع النبي ﷺ وشأنه في أمور دنياه ومعاشه، في ملبسه ومسكنه وسفره ومعاملاته، فإنه يختار ما فيه يسرٌ ما لم يُنه عنه، وليس هذا شأنه في عباداته، بل إنه في العبادة يختار ما هو أرضى لله وأعظم أجرًا، ويحثُّ أمته على ذلك دون إلزام، بل ويوجههم إلى أن يحتسبوا المشقة الملازمة للعمل، كما قال لعائشة رضي الله عنها: (ولكنها على قدر نَصَبِك)[7]. ومن العجب أن يُنزَّل قول عائشة رضي الله عنها (إلا اختار أيسرهما) على المسائل الخلافية، كيف يكون هناك قول بالتحريم –مثلاً- وقول بالجواز ثم نقول للمسلم: أنت مخير بين القولين؟ من ذا الذي خيره؟!

لا نغلو بنفي السَّوْغِ في الخلاف –وهو سائغ بحسب القواعد- ظنًا منا أن هذا يحفظ الدين من المتساهلين والمترخّصين

الوقفة الرابعة:

ولما خشي بعض الغيورين على الدين من أن تُفهم عبارة «في المسألة خلاف سائغ» أنها تصحيح لكل الأقوال (وهو ما بينّا خطأه في الوقفة الأولى)، أو تُفهم أنها ترخيص للناس ليأخذوا بأي الأقوال شاؤوا (وهو ما بينا خطأه في الوقفة الثانية)، عمدوا إلى إخراج بعض المسائل الخلافية السائغة من دائرة الخلاف السائغ، وجعلوا كل قول نشؤوا عليه ورأوا علماء بلدهم الثقات ملتفِّين حوله متَّفقين عليه، قولاً وحيدًا لا تسوغُ مخالفته، يفعلون ذلك دون معرفة حُجَّة القول الآخر، أو مراعاة الضوابط والمعايير العلمية في تمييز الخلاف السائغ عن غيره. وإذا عدّ هؤلاء أمثلةً للخلاف السائغ لم يخرجوا عن بعض مسائل الطهارة والهيئات التفصيلية في الصلاة أو الحج.

وهؤلاء الغيورون لا يُنكر عليهم تبنيهم لقول من الأقوال الخلافية، ونصره على غيره، وتعليمه للناس، والإفتاء به، فهذا لا إشكال فيه -كما بينَّاه في الوقفة الأولى- بل لا يلزمهم أن يذكروا الخلاف في المسألة لمن يستفتيهم عنها، ولكن يؤخذ عليهم إنكارهم أن تكون المسألة من الخلاف السائغ، وتشنيعُهم على مخالفيهم وكأنَّهم خالفوا في أمرٍ قطعي، ولا حُجة لهم في ذلك إلا إِلْفُهم لاختيارات معينةٍ دون غيرها. وربما فرّقوا بين مسألتين فعدُّوا هذه من السائغ وهذه من غير السائغ، وهما متشابهتان تمامًا في طرائق الاستدلال.

وهذا -أي عدّ ما تنطبق عليه أوصاف الخلاف السائغ غيرَ سائغ- مسلكٌ خطير، لأنَّ فيه تضليلاً لأقوالٍ معتبرة، وضيقَ عطنٍ في التعامل مع الخلاف. ولعلَّ بعض من يفعله له في ذلك نيةٌ حسنةٌ من حملِ الناس على العزائم، وسدِّ أبواب تتبُّع الرخَص، لكن نيته الحسنة لا تبرر فعله هذا. فما اختلف فيه أهل العلم بسبب من أسباب الخلاف المعتبرة ولم يكن من قبيل الشذوذ هو خلاف سائغ، والانتصار لقولٍ دون غيره لا يُلغي كون الخلاف فيه سائغًا، بل يبقى خلافًا سائغًا تسري عليه صور مراعاة الخلاف السائغ التي سلف ذكرها في نهاية الوقفة الأولى. وللأسف فإن كثيرًا ممن ينظّرون للخلاف السائغ ببراعة يَسقُطون عند تطبيقه في الواقع.

والخلاصة أن الواجب علينا أن نبيِّن للناس أن الخلاف السائغ لا يعطيكم العذر بانتقاء ما تشاؤون من الأقوال، وأنَّ المسلمَ مكلَّفٌ بأن ينشد الحق، سواء كانت المسألة من الخلاف السائغ أو من غيره، ثم الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لكننا لا نغلو بنفي السَّوْغِ في الخلاف –وهو سائغ بحسب القواعد- ظنًا منا أن هذا يحفظ الدين من المتساهلين والمترخصين.

تصنيف الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ليس من شأن العامة. فالعامي فرضُه أن يسأل أهل العلم فيما يُشكل عليه، ولا يلزمه أن يعلم إن كان في المسألة خلاف ولا نوع الخلاف

الوقفة الخامسة:

قال لي صاحبي الثاني: ألا يمكن أن يختلف الناس فيما إذا كان الخلاف في المسألة سائغًا أو غير سائغ؟

قلت: كما يقع الخلاف السائغ في مسائل من الدين، فإنه يقع أيضًا في تصنيف الخلاف في المسألة إلى سائغ وغير سائغ. فمع أنَّ ما ذكرناه من ضبط ووصف للخلاف السائغ يعين على توضيح نوع الخلاف في كثير من المسائل، لكن تبقى هناك دائرة يقع فيها الخلاف: هل الخلاف فيها من السائغ أو غير السائغ؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالقطعُ والظَّنُّ يكونُ بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكونُ المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المُتَنَازَع فيه حتى يُقال: كلُّ مَن خالفَهُ قد خالَف القَطعيَّ، بل هو صِفةٌ لحالِ النَّاظِرِ المُستَدِل المُعتَقِد، وهذا مما يختلف فيه النَّاس»[8].

إلا أن هذا الملمح ينبغي ألا يُشوِّش على عامة المسلمين موقفهم من الخلاف، إذ إن تصنيف الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ليس من شأن العامة. فالعامي فرضُه أن يسأل أهل العلم فيما يُشكل عليه، ولا يلزمه أن يعلم إن كان في المسألة خلاف أصلاً، فضلاً عن معرفة نوع الخلاف.

وتعليم الناس مقدِّماتٍ عن الخلاف وأنواعه وصوره، وأسباب اختلاف العلماء وما أشبه من المسائل إنما يُراد منه الوعي العام، ومعرفة سعة الشريعة، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما اختلفوا فيه، والتحذير من الفُرقة، وليس من مقاصد تعلم هذه المسائل أن ينصِّب العامي نفسَه منصب الحاكم على المسائل والناس.

ونقرب ذلك بعلوم مصطلح الحديث، وشروط صحة الحديث، نُقربها لعموم المسلمين ليروا إتقان أهل العلم في حفظ سنة النبي ﷺ والاحتراز من دخول الكذب والوهم في الحديث، لا لكي يصبحوا محدّثين يصحّحون ويضعفون (إلا إن انقطعوا لهذا الأمر وتخصصوا فيه).

وإذا اتبع المرء هواه في مسألةٍ فهو آثم، سواءً اتفق بعد ذلك أنَّ المسألة خلافية أو غير خلافية. فمن كشفتْ وجهها اتباعًا لهواها، أو تتبعًا للرخص، لا اتباعًا لعالم تثق بعلمه ودينه، فهي آثمة، ولا يشفع لها أنَّ المسألة من الخلاف السائغ، وهي في ذلك على نفسها بصيرة.

إذا اتَّبع المرء هواه في مسألةٍ فهو آثم، سواءً اتفق بعد ذلك أنَّ المسألة خلافية أو غير خلافية

لذلك نقول: إن احتجَّ رجل من عامة المسلمين فيما ذهب إليه بأنَّ المسألة من الخلاف السائغ، نقول له: ما شأنك أنت والخلاف السائغ؟ هل سألت في هذا مَن تثق بعلمه ودينه، وترضى أن تقلده في دينك؟ فإن فعلت فقل: أفتاني بهذا فلان وحسبك، فهذه حجَّتك التي تُنجيك عند الله، ولا تخُض فيما لا تحسن. هل إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم –مثلاً- تذهب إلى الصيدلية وتطلب من الصيدلي أن يعطيك أحد أدوية الضغط التي على الرف؟! هل ترضى بهذا لبدنك؟ أم إنك لا تطمئن إلا أن تراجع طبيبًا مختصًا وتشتري الدواء الذي وصفه لك بعينه؟ أفيكون ديننا أهون علينا من أبداننا؟

إذا تبنت المؤسسة اختيارًا فقهيًا في عملها بعد التحقيق وسؤال أهل العلم، لزم كلَ منسوبيها أن يعملوا وُفق اختيار المؤسسة لأنه من مقتضيات سير العمل وإن بقوا على قناعتهم العلمية بخلاف ذلك

الوقفة السادسة:

ثم توجَّهت لصاحبَي قائلاً: أما عن المؤسسة التي تعملان فيها، فإن المؤسسات -كما الأفراد– تعترضها مسائل خلافية، كحكم بعض التعاملات المالية، أو بعض صور اجتماع الرجال والنساء، أو القدر الجائز من ظهور المرأة صوتًا وصورة في المنتجات الإعلامية، أو استخدام المؤثرات الصوتية التي تشبه أثر المعازف، أو بعض صور التعامل مع غير المسلمين أو غير ذلك. والواجب على أصحاب القرار في المؤسسة أن يجتهدوا في البحث عن الحق في هذه المسائل والتزامه، وليس لأحدٍ أن ينتقدها فيقول: لماذا تُلزم المؤسسة نفسها بهذا القول وفي المسألة أقوال أخرى أيسر لها؟

إنَّ المسألة دِين، والقائمون على هذه المؤسسات -من مُلّاكها أو مجالس إدارتها- رعاةٌ عليها، والراعي مسؤول عن رعيته. فكما قلنا في الفرد نقول في المؤسسة، ليس لهم أن ينظروا في الأقوال الخلافية فيختاروا منها ما يخدم مصلحتهم دون تحقيق (إن كان فيهم من أهل العلم) أو حجة من أهل العلم الثقات.

فإذا تبنت المؤسسة اختيارًا فقهيًا في عملها بعد التحقيق وسؤال أهل العلم، لزم كلَ منسوبيها أن يطرحوا الخلاف جانبًا، وأن يعملوا وُفق اختيار المؤسسة لأنه من مقتضيات سير العمل[9]، فإن كان مما يسعُ الفرد الالتزام به عملاً فيجب أن يلتزم به، ويبقى على قناعته العلمية، وإن كان يرى أنه لا يسعه ذلك شرعًا (كأن يرى أن الأمر محرم ومؤسسته تبنت القول بالجواز) فعليه أن يستعفي من فعله إن كان هو المباشر لهذا العمل، لأنه لا يجوز له أن يباشر ما يعتقده حرامًا ولو كان قولاً سائغًا.

شكرني صاحباي، وانفض المجلس. وأنا أشكرهما أنهما كانا سببًا في كتابة هذا المقال.

[1] يراجع كتيب: لكيلا يكون الخلاف معولاً للهدم، للكاتب.

[2] تنسب هذه المقولة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان ثبوتها عنه محل نظر.

[3] أخرجه أبو داود (٣٣٦).

[4] أخرجه أحمد (٥٨٦٦).

[5] أخرجه البخاري (٦٧٨٦) ومسلم (٢٣٢٧) واللفظ للبخاري.

[6] موقع: الإسلام سؤال وجواب، السؤال رقم (٢٠٢٢٧٩).

[7] أخرجه البخاري (١٧٨٧) ومسلم (١٢١١) واللفظ له، ومعناه: ثوابُ عُمْرَتِكِ على قدر تعبك.

[8] منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٥/٩١).

[9] وهذا في المسائل التي تمس عمل المؤسسة خاصة، أما ما لا علاقة له بعمل المؤسسة، فليس للمؤسسات أن تلزم منسوبيها باختيارات فقهية معينة.

د. معن عبد القادر

أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والحوار والفكر.