للشريعة مقاصدُ وغايات، ولأحكامها حِكمٌ وأسرار، وقد راعت في ذلك كلِّه مصالح العِباد في الدارين. وفي تعلُّم المقاصد ثمراتٌ عمليةٌ وعِلمية. فمِن ثمراتها العَمَلية التي يجب أن يُعنى بها كلُّ مسلم: زيادة اليقين، والإقبالُ على العمل، والترقّي في التديُّن، والتمكُّن من الدعوة إلى الإسلام وردُّ الشبهات عنه. أمّا ثمراتُها العِلمية فتظهرُ في أثر العلم بالمقاصد على الاستدلالِ واستنباط الأحكام في حالي غياب النص وحضوره، وهذا شأنُ أهل العلم.

لمصطلح مقاصد الشريعة عدة إطلاقات:

- يُطلق على المعاني أو الغايات العامة والجامعة التي جاء بها الإسلام، كعبادة الله، وتهذيب الأخلاق، والإصلاح، والتوحيد، ونحو ذلك.

- ويُطلق على الحِكَم وأسرار التشريع، فيقال: شُرعت الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه، وشرع الوضوء للتهيؤ للوقوف بين يدي الله، والمقصد من الإحرام من الميقات هو الاستعداد للدخول إلى حِمَى الملِك، والتجرّد من المخيط تذكير بالكفن والموت، ونحو ذلك.

- ويُطلق على «مصالح العباد المتعلقة بالخطاب الشرعي التي يُراد من المكلفين السعيُ لتحقيقها»، وهو الذي يدور عليه حديث المتأخرين غالبًا.

والمراد من المعنى الثالث: هل الغرض من أحكام الشرع هو التكليف والابتلاء في الدنيا ثم الجزاء في الآخرة بالثواب والعقاب فحسب، أم يراد بها -بالإضافة إلى التكليف- مراعاةُ مصالح العباد في الدنيا؟

لا شكَّ أنّ الثاني هو الصحيح، وأنَّ الشريعة راعت مصالحَ العباد في تشريعاتها، وهذا ظاهرٌ بالنظر إلى أصل الرسالة، فالله عز وجل يقول: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤]. فاتِّباع الإسلام فيه هداية في الدنيا، والإعراضُ عنه فيه ضنك في الدنيا، عدا ما يكون في الآخرة من الثواب أو العقاب.

يطلق مصطلح «المقاصد الشرعية» على الحكم وأسرار التشريع، ولا يلزم شمول المصطلح لمصالح العباد؛ فالشريعة راعت هذه المصالح في تشريعاتها؛ فاتِّباع الإسلام فيه هداية في الدنيا، والإعراضُ عنه فيه ضنك في الدنيا، عدا ما يكون في الآخرة من الثواب أو العقاب

وهذا الأمر كما هو ظاهر في أصل إرسال الرسل، فهو ظاهرٌ كذلك في أركان الدين. قال تعالى عن الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقال عن الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال عن الصوم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقال في الحج: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨]، وإذا نظرنا إلى الأحكام الجزئية نجد أن هذا الأمر مطَّردٌ فيها كذلك.

وحين لا تكون الأحكام معقولة المعنى فإنَّها تسمى «أحكامًا تعبدية»؛ أي إنّ الحكمة من تشريعها: التعبّد والتسليم لله تعالى والامتثال فحسب، لأنَّه لا يظهر فيها إلا معنى التكليف.

والأحكام التعبُّدية قليلة بالنسبة إلى الأحكام المعلَّلة التي نُدرك الحكمة من تشريعها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حكمة التشريع فيه أو عدم إدراكها إلى قسمين، أولهما: أحكامٌ معقولة المعنى، وقد تسمى أحكامًا معلَّلة، وهي تلك الأحكام التي تُدرَك حكمةُ تشريعها، إمّا للتنصيص على هذه الحكمة، أو يُسر استنباطها. وهذه المسائل هي الأكثر فيما شرع الله سبحانه وتعالى… وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة، وكتشريع إيجاب المهر في النكاح، والعدَّة في الطلاق والوفاة، ووجوب النفقة للزوجة والأولاد والأقارب، وكتشريع الطلاق عندما تتعقد الحياة الزوجية… إلى آلاف المسائل الفقهية.

وثانيهما: أحكامٌ تعبُّدية، وهي تلك الأحكام التي لا تُدرَك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتَّب عليه، وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنَّ هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى»[2].

وفي هذا الموضع أمران يجدُر التنبيه عليهما، الأول: أنَّ الحِكَم والمصالح من الأحكام معقولة المعنى قد تظهر لبعض الناس ولا تظهر لغيرهم، فالعمل بهذه الأحكام لا يتوقَّف على ظهور حكمتها، لكن لظهورها فوائد كما سيأتي، والثاني: أننا لا نحصُر الحِكم فيما ظهر لنا، بل قد يكون هناك غيرها وقد يكون ما هو أقوى منها، مما لا يظهر لنا أو يظهر بعد حين.

قد تظهر الحِكَم والمصالح من الأحكام معقولة المعنى لبعض الأشخاص دون غيرهم، فالعمل بهذه الأحكام حينها لا يتوقف على ظهور حكمتها، كما أن الحِكم غير محصورة فيما ظهر منها، بل قد يكون هناك غيرها أو ما هو أقوى منها، مما بم يظهر، أو مما قد يظهر بعد حين

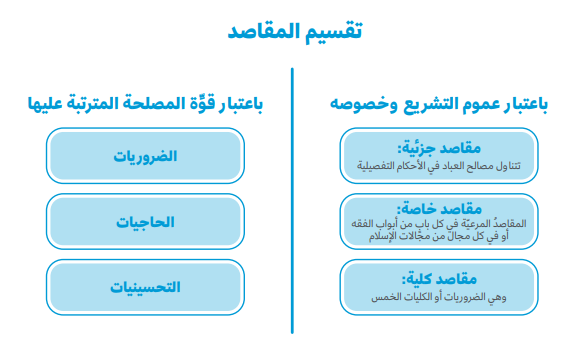

تقسيمات المقاصد:

يقسم العلماء مقاصد الشريعة باعتبار عموم التشريع وخصوصه إلى ثلاثة أقسام: مقاصد كلية، وخاصة، وجزئية.

أما المقاصد الجزئية فتتناول مصالح العباد في الأحكام التفصيلية، ولذلك فهي أوسع هذه الأقسام وأكثرها تفصيلًا. وأما المقاصد الخاصة فيقصد بها المقاصدُ المرعيّة في كل بابٍ من أبواب الفقه أو في كل مجال من مجالات الإسلام، فيقولون مثلًا: مقاصدُ الإسلام من العبادات كذا، ومقاصده من الجهاد كذا، ومقاصده من النكاح كذا، ولذلك فهي دون الأولى في التفصيل. ثم تأتي الدائرة الأكثر إجمالًا وهي التي تسمى المقاصد الكلية، ويطلق عليها أيضًا الضروريات أو الكليات الخمس.

فمن أمثلة المقاصد الجزئية قول النبي ﷺ: (إذا صلَّى أحدُكم للنَّاس فليُخفِّف؛ فإنَّ منهم الضعيفَ والسَّقيمَ والكبيرَ، وإذا صلَّى أحدُكم لِنفسه فليُطوِّل ما شاء)[3] ، فنص على مراعاة أحوال المأمومين بتخفيف الصلاة. وقوله ﷺ في الصوم: (يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فَليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بِالصوم فإنَّه له وِجَاء)[4] ، فبيّن أثر الصوم في الإعفاف، وقوله للرجل الذي أراد أن ينكح امرأة من الأنصار: (انظُر إليها، فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينَكما)[5] ، فشُـرِع النظر للمخطوبة لدوام الألفة بين الزوجين.

والمقاصد الجزئية كثيرة جدًا، وتستعصي على الإحصاء، قال ابن القيّم رحمه الله: «والقرآنُ وسنة رسول الله مملوءان من تعليل الأحكام بالحِكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحِكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسُقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة»[6].

دلَّ استقراء النصوص الشرعية على الضروريات الخمس، إذ إن أحكام الشريعة تدور على المحافظة على هذه الكليات وتثبيتها وصيانتها وحفظها، ولها شواهد عامة تدلُّ عليها وإن لم تدل عليها نصوص خاصة

أما المقاصد الخاصة فمثل قولنا: شُرع الجهاد لحفظ الدين، ولإزالة العقبات أمام نشر الدعوة، ولحماية المستضعفين، وشُرعت الحدود للزجر، ولحفظ الحقوق، ولصيانة المجتمع، ولتطهير المذنب، وهكذا.

وأما المقاصد الكلية -وهي الكليات الخمس أو الضروريات الخمس- فهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال.

وهذه الضروريات لم يأتِ بها نصٌّ خاصّ، وإنما وُضعت بالاستقراء، إذ دلَّ الاستقراء على أن أحكام الشريعة تدور على المحافظة على هذه الكليات وتثبيتها وصيانتها وحفظها، ولها شواهد عامة تدلُّ عليها.

وتصنّف المقاصد باعتبار قوَّة المصلحة المترتبة عليها إلى ثلاث مراتب: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فهذه الثلاثة هي مراتبُ للأحكام من حيث محافظتها على الكليات الخمس. ويمكن للقارئ أن يرجع إلى تعريفاتها وأمثلتها في مظانها من كتب أهل العلم[7].

ثمرة علم مقاصد الشريعة:

يمكن أن نتلمَّس ثمرة العلم بالمقاصد على خمسة أصعدة:

- الأول: زيادة اليقين.

- الثاني: الإقبال على العمل.

- الثالث: ترقّي التدين[8].

- الرابع: الدعوة وكشف الشبهات.

- الخامس: الفقه والاستدلال.

أما ثمرة العلم بالمقاصد على صعيد زيادة اليقين، فكما أنَّ التدبُّر في حكمة الله وإتقانه في خلق الكون يُورث اليقين، كالتفكُّر في رفع السماوات بغير عمد، وخلق الشمس والقمر، وغيرها من المخلوقات، فكذلك التفكُّر في المقاصد يورث اليقين بصحة هذا الدين، والاعتزاز بالانتساب إليه، فالله حكيم في أمره كما هو حكيم في خلقه ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. قال ابن القيم رحمه الله: «إذا كان الله سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان، وأحكمه غاية الإحكام، فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى، ومن لم يعرف ذلك مُفصّلًا، لم يَسَعهُ أن ينكره مجملا»[9]. فمن تأمل مقاصد التشريع في الجهاد والنكاح والمعاملات المالية والمواريث والحدود وغيرها، ظهرت له عظمةُ هذا الدين، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.

وأما الإقبال على العمل، فإنَّ العلمَ بالمقاصد يولّد همة ونشاطًا، وسرعة في الامتثال للأمر، وإذا وجد العامل في العمل شيئًا من المشقَّة صبر عليها فإنَّه «من عرف ما قصَد هان عليه ما وَجَد»، كما يعينه ذلك على المداومة على العمل والاستقامة فيه، بينما تجد من غابت عنه المقاصد عرضة للتلكؤ والسآمة والضجر من الأعمال ثم الانقطاع عنها.

فالزكاة مثلًا، قال الله فيها: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. فهي للمزكّي طهرة لنفسه وماله، وللفقير إعانة ومواساة، فمن علم ذلك فسيؤتيها راغبًا، ومن خفيت عليه فقد تُسَوِّلُ له نفسُه أن يحتال عليها ويؤخرها، أو يتلاعب في أنصبتها ومقاديرها، أو يحتال لإسقاطها بشتى الحيل، فإذا اضطر إلى إخراجها أخرجها من رديء ماله، ثم لعله يتحسر بعد إخراجها.

إذا علم المرءُ مراد الشريعة مِن عمل ما؛ فإنه يحرص على أن يوافقه ويجتهد لتحقيقه، وحيثما وَجَدَ خللًا في أداء الأعمال فليبحث عن الخلل في فهم المقاصد أو استحضارها؛ إذ الجهل بمقاصد الأحكام –أو عدم استحضارها- يُنتج صورًا مشوّهةً ومسيئةً من التديُّن

وأما على صعيد ترقي التدين: فإنَّ المرءَ إذا علم مُراد الشريعة من عمل ما؛ فإنَّه يحرص على أن يوافقه ويجتهد لتحقيقه، فإذا قرأ المصلي ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] فإنَّه يجتهد في أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر؛ لأنَّ الله عز وجل شرع الصلاة لأجل ذلك، وعندما يسمع الصائم قول النبي ﷺ: (مَن لم يَدعْ قول الزُّورِ والعملَ به والجهلَ، فليسَ لله حاجَةٌ أن يَدَعَ طعامَهُ وشرابَه)[10] ، فسيردعه هذا الحديث عن هذه المنكرات حتى يوافق مرادَ الشارع من الصوم.

وحيثما وَجدْت خللًا في أداء الأعمال فابحث عن الخلل في فهم المقاصد أو استحضارها. إذ الجهل بمقاصد الأحكام -أو عدم استحضارها- يُنتج صُورًا مشوّهةً ومسيئةً من التديُّن، وخذ مثلًا على ذلك: الحجاب، فقد شُرع سترًا للمرأة وعفّة لها وصيانة للمجتمع، فلو سَتَرت المرأة بدنها ولكن كان حجابُها زينةً في نفسه، أو تحجَّبت بثيابها لكنَّها تخضع في القول وتتميَّعُ في الكلام وتتكسّر في المشية، فهذه مُحجَّبة في الظاهر ولكنها خالفت مقاصد الشريعة من الحجاب، فكيف ينظرُ الناس إلى هذه المحجَّبة؟! وكم تُسيء إلى حجابها بهذا السلوك؟

والصوم في رمضان شَرعهُ الله للتقوى، فمن قضى يومَه نائمًا مُضيِّعًا للصلوات، وليلَه قائمًا على المُلهيات ومُضيِّعات الأوقات فضلًا عن المنكرات، ويسوء خلقه ويحتد طبعه بسبب الصيام، هل أورثه الصوم تقوى؟

وأما ثمرة العلم بالمقاصد على صعيد الدعوة، فإنَّ الله اشترط للدعوة البصيرة، فقال: ﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]. واشترط لها الحكمة والموعظة الحسنة ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ﴾ [النحل: ١٢٥].

والعلم بالمقاصد من البصيرة والحكمة التي أُمرنا بتحصيلها، فتفتح آفاقًا في الدعوة، وتُعين على إظهار محاسن الدين، وتفنيد الشبهات والافتراءات التي تفترى عليه، والذب عن الشريعة الغراء.

بل إنَّ العلم بمقاصد الشريعة يجعلُ المسلم في موقع الاعتزاز والفخر والثقة بالدين، وليس فقط في موقف رد الشبهات، وهذا مَلحظٌ مهمٌّ للدعاة إلى الله، ألا يُقابلوا الشبهات وهم في موقف الدفاع الضعيف، بل يهجُمون عليها هجومًا متسلِّحين باعتزازهم بهذا الدين.

فلو تحدَّثنا عن الشبهات التي تُثار حول مكانة المرأة في الإسلام، فلا نعتذر لتلك الأحكام اعتذارًا، بل نقذفُ بها بينَ أعين المجادلين، ونجعل ما يثيرونه من مسائل الحجاب والتعدُّد والقوامة والميراث، مادَّة لإبراز عظمة الإسلام ومحاسنه، وإنما نستطيع ذلك حين نشعر بالعزّة النابعة من إدراكنا لعِظَم مقاصد التشريعات المتعلقة بالمرأة.

ولْنمثل لذلك بأحدِ أكثر الموضوعات التي تُثار حولها الشبهات من قبل غير المسلمين، وفي بعض أوساط المسلمين -للأسف- ألا وهو تشريع تعدد الزوجات، إذ يعدُّونه ضربًا من الإهانة للمرأة! ويدفع «الطيِّبون» الشبهة باختراع شروطٍ وضوابطَ وقيودٍ ما جاءت بها الشريعة، وكأنَّهم يشعُرون أنهم لا يستطيعون دفع الشبهة إلا بذلك!

التعدُّد -من جهة المرأة التي يتهم الإسلام بإهانتها به- هو في الحقيقة خيارٌ لها زائد على الأصل، فالمرأة لها أن تتزوج ممَّن لا زوجة له فتكونَ زوجتَه الأولى، ولها أن تتزوج بمتزوِّج فتكون الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةَ إن شاءت، وهذا الخيار الثاني هو للنساء حصرًا، وبرغبتهنّ، أما الرجل فلا يجوز له أن يتزوَّج بامرأةٍ ذات زوجٍ ولو أعجبه حُسنُها. فالتعدُّد إنما هو زيادة عن الأصل أعطاه الإسلام للمرأة، ثم هي بالخيار أن تأخذ به إن رأتْ في ذلك مصلحتها، أو ترغب عنه، وليس لأحد أن يجبرها عليه. ففي أي ملة بل في أي عقل يكون الخيار الإضافي إهانة!

العلم بمقاصد الشريعة يجعلُ المسلم في موقع الاعتزاز والفخر والثقة بالدين، وهذا مَلحظٌ مهمٌّ للدعاة إلى الله، ألا يُقابلوا الشبهات وهم في موقف الدفاع الضعيف، بل يهجُمون عليها هجومًا، متسلِّحين بالعلم والعزة

ومن ثمرات العلم بمقاصد الشريعة على صعيد الدعوة تميُّز الأولويات، فبمعرفة الضروريات والتحسينيات والحاجيات تعلمُ بماذا تبدأ، وماذا تؤخِّر، وما الذي يستطيعه الناس الآن فتدعوهم إليه، وما الذي لا يستطيعونه الآن فتؤخِّره إلى حين الاستطاعة، وتتدرج معهم تحقيقًا للمصالح والمقاصد الشرعية.

وكم رأينا ممن غابت عنهم المقاصد فوقفوا عند حرفية النصوص، لا يُبالون بمآلات أقوالهم وأفعالهم ظنًا منهم أنهم متَّبعون للنص، يعتنون بمصلحةٍ ويفوِّتون أعظم منها، وينهون عن منكر ويتسبَّبون في أكبر منه، وينفِّرون الناس عن الإسلام وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا.

وأما على صعيد الفقه والاستدلال، فهذا مجالٌ رحبٌ لإعمال المقاصد، وعدّ العلماء العلمَ بالمقاصد من شروط الاجتهاد، وذكر الشاطبي أنَّ زلّة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه.

إلا أنَّ هذا الصعيد ليس لعامّة الناس تقحُّمُه، بل هو شأنُ أهل العلم والمجتهدين، بخلاف الأصعدة الثلاثة الأولى، فالكلُّ محتاجٌ إليها، والكل مُخاطَب بها. ولعلَّ من أبرز أسباب الجدل والتنازع في ثمرة المقاصد على هذا الصعيد أنَّ أكثر من يتكلَّم فيه ليس من أهله، بل هو متهوِّكٌ فيه يقفو ما ليس له به علم. ولأهمية هذه الثمرة وخطورة الحديث فيها نُفرد لها الفقرة التالية.

إعمال المقاصد في الفقه والاستدلال مجالٌ رحبٌ، بل إن العلم بها من شروط الاجتهاد، إلا أنَّ هذا ليس لعامّة الناس، بل هو شأنُ أهل العلم والمجتهدين، ولعلَّ من أبرز أسباب الجدل في ثمرة المقاصد على هذا الصعيد أنَّ أكثر من يتكلَّم فيه ليس من أهله، يقفو ما ليس له به علم

مقاصد الشريعة واستنباط الأحكام:

يعرَّف الفقه بأنه «استنباط الأحكام الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية»، فهل تصلحُ المقاصد دليلًا؟ بمعنى: هل يصحُّ أن يُقال هذا الأمر واجبٌ والدليل أنَّ من مقاصد الشريعة كذا وكذا، وهذا حرام لأنَّ من مقاصد الشريعة كذا، بغير الاعتماد على نصٍّ معيَّن في المسألة؟ وهل يمكن للمقاصد أن تتجاوز النصوص المعينة في المسألة؟ فتُعطى المسألةُ حكمًا على مقتضى المقاصد يخالف النص الوارد فيها؟!

لا شك أن للمقاصد أثرًا في استنباط الأحكام الفقهية، ولكن بضوابط. فما ضوابط إعمال المقاصد في استنباط الأحكام؟

المسائل التي يحتاج الناس إلى معرفة حكم الشرع فيها على نوعين:

- مسائل ورد فيها نص بعينها.

- مسائل لم يرد فيها نص بعينها.

أما ما لم يرد فيه نص بعينه، فمجال إعمال المقاصد فيه رحب وواسع، ومن هذا الباب: الاستنباط بالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها. فالقياس هو: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. ومن أمثلته ما جاء في آداب الإنصات لخطبة الجمعة: (مَن مَسَّ الحصَى فقد لغا)[11]، فلو أمسك أحدهم اليوم بالهاتف الجوال وأخذ يُقلِّب رسائل الواتس أب والتلغرام والإمامُ يخطب، فهذه المسألة لم يَرِد فيها نص، ولكن معنى العبث الموجود في الحصى موجود هنا بل أشدّ، فلا يمكن أن تقصد الشريعة منع العبث بالحصى، وتأذن بالعبث فيما هو أشدُّ منه.

ومن أمثلته أيضًا ما جاء في النهي لمنْ أَكَل ثومًا أو بصلًا أن يقرب المسجد، حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي أهل المسجد برائحتهما الخبيثة التي ينفِر منها الناس، فيُمسك عن أكلهما مدةً كافية قبل وقت الصلاة، أو يتعاهد فَمَه بما يُطهِّره من رائحتهما، وهذه العلَّة موجودةٌ في الدخان، فرائحته مؤذيةٌ لكثير من الناس، فاشتركا في العلَّة ولذلك اشتركا في الحكم.

وأما المصالح المرسلة: فهي مصلحةٌ مسكوتٌ عليها، أي إنَّ الشارع لم يأت باعتبارها ولا بإلغائها، ولا يوجد ما يُقاس عليه.

ومن أمثلة المصالح المرسلة: سكُّ العملات، إذ كانوا في السابق يتبادلون البضائع مباشرة، ثم ظهرت الحاجة لسَكِّ العملات لتكون وسيطًا لتبادل المنافع.

فهذه الأدلَّة (القياس والمصالح المرسلة وأشباهها) لها قواعد ضابطة مبسوطة في مباحثها، بحيث تصلح أن تكون مصادر للاستدلال واستنباط للأحكام الفقهية.

أما حين يكون في المسألة محلِّ البحث نصٌّ، فلا تخلو علاقةُ المقاصد بها من حالين:

الحال الأولى:

أنْ تؤيِّد المقاصدُ ما دلَّ عليه النص، وهذا لا إشكال فيه البتة، بل هو إعمال للمقاصد لإظهار محاسن الشريعة واتفاق الأحكام وانتظامها في مقاصد عامة.

مثلًا: وقّت الشارع في المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليها، ومن مقاصد الشريعة التيسير، وأنَّ الأمر كلما زادت مشقَّته زاد التيسير فيه، فإباحة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر هو زيادة في التيسير مقابل المشقة الزائدة في السفر على الإقامة، فالمقاصدُ تؤيِّد النصَّ وتُظهر حكمته.

لا يمكن أن تتعارض المقاصدُ الصحيحة مع النصوص الثابتة الصريحة. ولو توهَّمنا تعارضًا بين دلالة المقاصد ودلالة النصوص فهذا يدل على وجود إشكالٍ إمّا في اعتبار ما ليس بمقصدٍ مقصدًا، أو في فهم النص أو ثبوته، فالخلل حينئذٍ في الأفهام وليس في المقاصد ولا في النصوص

وصلاة الخوف فيها مخالفة ظاهرة لبعض أحوال الصلاة في الأوضاع الآمنة، ولكن جاءت هذه المخالفة مُقابل مصلحة حفظ النفس؛ فالعدوُّ أمامَهم، ولا يمكنهم أن ينشغلوا جميعًا بالصلاة على صفتها التامة، فيميل العدو عليهم ميلة واحدة، فالحكم متفقٌ تمامًا مع مقاصد الشريعة من حفظ النفس، وبالقدر الذي يحصل به المقصود دون الإخلال بحفظ الدين الضروري (إقامة الصلاة) والحاجي (أداؤها في وقتها) والتحسيني (أداؤها جماعة).

فمثلُ هذا الاعتبار للمقاصد مع الأحكام بتأييدها وإظهار حكمتها مستحب، وثمراته نافعة.

الحال الثانية:

أن يبدو وكأنَّ ظاهرَ النص يُعارض مقصدًا من مقاصد الشريعة. فهل يمكن أن تتعارض المقاصد مع النصوص؟

الجواب كلا، لا يمكن أن تتعارض المقاصدُ الصحيحة مع النصوص الثابتة الصريحة. فلو توهَّمنا تعارضًا بين دلالة المقاصد ودلالة النصوص فهذا يدل حتمًا على وجود إشكال ما، إمّا في اعتبار ما ليس بمقصد مقصدًا، أو في فهم النص أو ثبوته، فالخلل يكون في أفهامنا نحن وليس في المقاصد ولا في النصوص.

إنَّ الانطلاق من هذه المسلّمة يعصمنا من الميل إلى فهم ظاهريٍّ «متصلب» يُعطِّل المقاصد، أو إلى فهم مقاصديٍّ «مُتفلِّت» يلغي النصوص. وقد وُجد كلا الانحرافين في الأمة، إلا أن أكثر ما تعاني منه الساحة اليوم هو خطاب الغلوِّ في المقاصد،

مصادمة النصوص بالمقاصد لا يصدُر عن العلماء والمجتهدين، وإنما من أدعياء العلم الذين لا يُعظِّمون النصوص حقَّ تعظيمها، ولا يرون أقوال علماء الأمة الكبار شيئًا، تصوروا المقاصد بعقول قاصرة، ثم أخذوا يتمحَّلون في ردِّ النصوص التي لا تُوافق أفهامهم، وإن قيل لهم: قولُكم هذا لم يقل به أحد من أهل العلم قبلكم، قالوا: هم رجالٌ ونحن رجال!

فيُحتجُّ بها للالتفاف على النصوص بل والتملُّص منها اتّباعًا للهوى، أو رضوخًا لضغط الواقع، فصرنا نسمع مَن يُشكِّك في أحكام ثابتة مستقرَّة، انعقد على بعضها الإجماع، احتجاجًا بالمقاصد. بل وجدنا من يؤصِّل لتقديم العمل بالمقاصد على العمل بالنصوص بحُجَّة أنَّ الخلاف في مقاصد الشريعة أقلُّ بكثير من الخلاف في النصوص! فإذا بنينا الأحكام على المقاصد فإنَّنا نحسم كثيرًا من الخلاف الفقهي – بزعمهم-. وهذا لعمري زعمٌ باطل، بل الواقع أنَّه لا يوجد مجلسٌ يُطرح فيه الاستدلال بمقاصد الشريعة إلا أثار من اللغط والنزاع أضعافَ ما يُثيره الاختلاف في النصوص.

بل وصل الأمر ببعضهم أنْ يقول إنَّ المقاصد ميسَّرة ويفهمُها العامة والخاصة، ويمكن للجميع العمل بها، بعكس النصوص التي قد لا يفهمها إلا الخواص! وهذا والله قولٌ يهدمُ الإسلام هدمًا. أنقول للناس: تعلمون أنَّ من مقاصد الشريعة «التيسير»، فحيثُما ضاق عليكم الأمر فيسِّروا على أنفسكم! وتعلمون أن من مقاصد الشريعة «تنمية المال» فانطلقوا في الأرض، وبيعوا واشتروا وتعاملوا كيف شئتم؟!

إنَّ مصادمة النصوص بالمقاصد لا يصدُر عن العلماء والمجتهدين، لكنَّنا ابتلينا بأدعياء العلم، ممَّن لا يُعظِّمون النصوص حقَّ تعظيمها، ولا يرون أقوال علماء الأمة الكبار شيئًا، قد تصوروا المقاصد الشرعية بعقول البشر القاصرة، ثم أخذوا يتمحَّلون في ردِّ النصوص التي لا تُوافق أفهامهم، وربما بلغت الجرأة ببعضهم أن يقول: هذا النص لا يصلح لهذا الزمان! فإن قلت لهم: قولُكم هذا لم يقل به أحد من أهل العلم قبلكم، قالوا: هم رجالٌ ونحن رجال!

ولأنَّهم ليسوا من أهل العلم، فلا قِبَلَ لهم بمناقشة المسائل مناقشةً علمية، وإنما يُحاولون هدم الأحكام باحتجاجات ساقطة، فإذا تحدَّثوا عن حدِّ الردَّة لم تجد عندهم من الحُجج لرده إلا أنه لا يَصلحُ لهذا الزمن، وأنه يُخالف «حرية الفكر والاعتقاد» الذي تُقره كلُّ الدساتير! وإذا كان الحديث عن الأحكام التي تفرِّق بين المسلم وغير المسلم ردُّوها لأنها بزعمهم لا تنسجم مع «تكريم الإنسان» و«حقوق المواطنة والتعايش»، وإذا كان الحديث عن قِوامة الرجل على المرأة قالوا: هذا كان مُحتاجًا إليه زمن البساطة والبداوة، وحين كانت المرأة جاهلة لا تعرف كيف تأخُذُ حقَّها، أما الآن فالمرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع، وتنافس الرجل في أكثر الأعمال بل وتتفوَّق عليه، فالقوامة أضحت نوعًا من الحَجْر عليها لا يليق بها وبعصرنا الحاضر. وهُم في هذا كُلِّه لا اعتبار عندهم للنصوص الواردة في هذه المسائل، ولا يُكلِّفون أنفسَهم عناء الجواب عنها، بل يجعلونها وراءهم ظهريًا.

فما هو مسلك أهل العلم حين يوجد ما يوهم التعارض بين النصوص والمقاصد؟

إنَّهم يعظِّمُون النصوص، وينطلقون من قاعدةٍ جليلةٍ وهي: أنَّ مقاصد الشريعة مستنبطة من النصوص الشرعية، فلا يجوز شرعًا ولا يصحُّ عقلًا أن تعودَ المقاصد على النصوص بالإبطال. فحين استقرَّ ذلك في عقيدتهم بحثوا عن مسالكَ للتوفيق بين المقاصد والنصوص، وكُشف هذا الوهم، فربما رأوا قرينة ظاهرة تصرف النص عن ظاهره، أو حكموا بأن النص له سببٌ خاصٌّ وهو ليس على عمومه، أو تبين لهم بالقرائن أن هذا الذي قاله أو فعله النبي ﷺ متعلّق بمسائل الإمامة أو القضاء التي دل الدليل على أنها مرتبطة بأحوال الناس والزمان أو المكان «فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان، وعلى تلك الحال فيلزم مَن بعده مِن الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي ﷺ زمانًا ومكانًا وحالًا»[12]. وغيرها من المسالك التي تظهر لمن تتبع كلامهم، ويحفظون بها حجية النصوص وقُدسيتها.

نسأل الله أن يجعلنا ممن يفقهون مراده، ويُعظِّمون شريعته، ويقتفون هديَ خير خلقه.

[1] أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والفكر.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية (١/٤٩) .

[3] أخرجه البخاري (٧٠٣) ومسلم (٤٦٧) ، واللفظ للبخاري.

[4] أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).

[5] أخرجه الترمذي (١٠٨٧) والنسائي (٣٢٣٥).

[6] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (٢/٢٢).

[7] ينظر مثلًا: الموافقات، للشاطبي (٢/١٧) .

[8] مصطلح جميل معبر استعمله د. الريسوني في كتابه مقاصد المقاصد.

[9] إعلام الموقعين، لابن القيم (١/٣٨٨) .

[10] أخرجه البخاري (٦٠٥٧) ، والجهل يعني: السفاهة في الكلام.

[11] أخرجه مسلم (٨٥٧) .

[12] زاد المعاد، لابن القيم (٣/٤٢٩)، ويراجع مقال مجلة رواء (مقولة السنة ليست كلها تشريعاً) في العدد الثالث.