للّجوء أبعادٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ ونفسية، ومع زيادة حالات اللجوء في السنوات الأخيرة في منطقتنا، زادت الدراسات التي تتناول هذ المسألة من الزاوية السياسية والاجتماعية، لكن الآثار النفسية لم تحظ بالاهتمام الكافي. والحالة النفسية للاجئ من الأمور المهمة التي لا بد من دراستها وتحليلها، لنخرج بمعطيات ونتائج تزيد من وعي اللاجئ، ووعي المجتمعات المستضيفة للاجئين

يعاني اللاجئ من التأقلم مع قيم الدولة التي لجأ إليها، ويدخل في صراع نفسي دائم بين معتقداته التي اكتسبها في طفولته وامتزجت مع شخصيته والمعتقدات التي يصطدم بها كل يوم في حياته الجديدة، والتي يشعر بالاضطرار إلى قبولها أو السكوت عنها وهو يراها -على أقل تقدير- أنها خاطئة.

الأمان النفسي هو من أشد أنواع الأمان التي يحتاجها المرء في حياته، وهنا يصطدم هذا الأمان مع إيمان المرء بمقومات دينه ودعائم عقيدته، فكل ما يراه أو يتعرض له من صورة أو مشهد أو موقف يتعارض مع مقتضيات إيمانه، يقدح في ذهنه سيلاً من التساؤلات عن مصيره ومصير أولاده في بلد اللجوء، وهذا ما يقض مضجعه ويبعث في نفسه القلق على مستقبله. وربما كان هذا وراء إنشاء مجموعات بشرية على أساس العرق أو الدين أو الثقافة، تكون إما منظمة تحت مؤسسات مدنية أو على شكل جاليات مبعثرة في أحياء تجمع أصحاب الهم المشترك والثقافة المشتركة، يلجأ إليها المرء لكي يحافظ على توازن نفسه ويؤمِّن على موروثه من المعتقدات.

الشعور «بالغربة» ملجأ للأمان النفسي:

وثمة مخرج نفسي يشعر به المرء في قرارة نفسه كلما أحس بنوع من الهجوم من الطرف الآخر، وشعر بغلبة مفاهيم البلد الجديد على نمط حياته، وهذا المخرج هو عَدُّ نفسه شخصًا لا ينتمي إلى هذا البلد. فهو في حِلٍّ من سيطرة هذه المفاهيم الخاطئة بالنسبة له لأنها لا تعنيه، فهو غريب عن هذا البلد، ولا يوجد هنا إلا لفترة مؤقتة. فكلما شعر بالضغط النفسي جراء اصطدامه بما يخالف ما أَلِفَهُ من أنماط معيشية أو تقاليد اجتماعية تنم عن أفكار ومفاهيم عقائدية، نجا بنفسه باللجوء إلى حقيقة الغربة والحياة المؤقتة التي يظل يعزي بها نفسه كلما وجد أنه غريب عن محيطه.

فكأن الغريب يهرب من الغربة لمرارتها، ثم لا يجد له ملجأً سوى الغربة نفسها!

لا شك في أن الغربة حقيقة مؤلمة، تَصِمُ حياة اللاجئ بما يسعى للفكاك منه، وتعرضه للإقصاء والتهميش من قبل أصحاب البلد، هذا إن لم يتعرض للتمييز العنصري والاستعداء، مما يُخَلِّفُ لديه انعزالاً وانطواءً على النفس أو الاكتفاء بالفئة الاجتماعية المصغرة والمقربة منه.

ولكنها هنا – أي الغربة – تشكل عزاءً له عما فقده من قيم معنوية ومعتقدات تُكَوِّنُ شخصيتَه وتُحَدِّدُ أسسَ حياته.

يجد الغريب في الغربة مخرجًا نفسيًا كلما حاصرته مفاهيم البلد الجديد وغلبته على نمط حياته؛ فيعدُّ نفسه غريبًا لا ينتمي إلى هذا البلد. وهذا يحميه من سيطرة هذه المفاهيم التي لم يألفها، فينحو بنفسه باللجوء إلى حقيقة الغربة والحياة المؤقتة التي يعزي بها نفسه عن هذا الواقع

وهذا العزاء وإن كانت له انعكاسات سلبية على مسيرة اندماجه في المجتمع الجديد، وتآلفه مع محيطه البشري، ومشاركة الحياة المادية والفكرية والاجتماعية معهم، إلا أنه يبقى عزاءً نفسيًا لا محيص عنه في حرب الأفكار بين الموروث والمكتسب، لا سيما وهذا المكتسب مصدره «الآخر»، وموجبه الاضطرار.

ويبقى السؤال قائمًا: ماذا لو استوطن اللاجئ بلد اللجوء، وهذا هو الغالب؟

هل سيتخلى عن هويته في مقابل الاندماج في المجتمع الجديد، أم أنه سيحافظ عليها مقابل أن يضحي بأمانه النفسي، حاملاً معه غربته حتى الموت؟ وما تأثير الخيار الثاني على أولاده وأحفاده في بلد اللجوء؟

لكي يحافظ اللاجئ على نفسه من الانصهار والذوبان في المجتمع الجديد على حساب شخصيته، يلجأ إلى التمسك بعاداته وقيمه ومعتقداته أكثر مما كان عليه من قبل

الانعزال الاجتماعي والصدمة الثقافية:

الهجرة رحلة تتغير فيها معالم الإنسان الداخلية بمقدار كونها رحلة خارجية تتغير فيها المشاهد والعوالم المحيطة به. بعبارة أخرى: ليست الهجرة تركًا فيزيائيًا لمدارج الصبا فحسب، بل هي هجر العادات اليومية والمعايير الاجتماعية والأنماط المعيشية التي درج عليها المرء وتغذى على أفكارها وتشرب من مبادئها.

إن انفصال المرء عن البيئة التي نشأ فيها، والوسط الذي اعتاد عليه، والنسيج الاجتماعي الذي استأنس إليه وكان جزءًا منه حتى ذلك التاريخ يولِّد لديه خوفًا ووحدة وغربة، فضلاً عن شعور خفي بتحقير الذات والحط من شأنها. إذ يشعر الغريب في بلد اللجوء بأنه أقل شأنًا من غيره حتى في أبسط أمور الحياة، بل لعله يغبط الطفل الصغير ابن البلد عندما يجده يتحلى بالمرونة والمعرفة والتجربة في التفاعل مع محيطه دون أن يحدث ضجة أو يلفت نظر أحد، ودون أن يصدر عنه ما يشي بالاختلاف أو التباين السلبي الذي يدعو إلى إغفاله أو إقصائه أو تهميشه. فيشعر المهاجر بالتوتر والتردد إزاء الأمور التي تدعوه إلى التفاعل أو المخالطة أو المعاشرة، وهذا يقيد حركاته ويقلل من مشاركته في الحياة الاجتماعية.

والثقافة هي مجموعة الأسس التي تنظم الحياة النظرية والعملية للمجتمعات، بما في ذلك الأمور المادية والمعنوية، تنتقل إلى الفرد من خلال التعلم الاجتماعي، ثم تنتقل عبره إلى الأجيال القادمة[1]. فهي سمة فردية مصدرها المجتمع، وسمة مجتمعية مركزها الفرد. فاللغة والعقيدة والآداب والملبس والمأكل وغيرها الكثير من مظاهر الحياة ما هي إلا أشكال وتجليات مختلفة تتبع الثقافة وتعبر عنها. فعندما يتغير المجتمع الذي طبع أفراده بثقافته، تتغير تبعًا لذلك الثقافة التابعة له أو النابعة عنه.

الفروق الاجتماعية تجعل المهاجر يشعر بصعوبة في التأقلم مع محيطه الجديد، ويشعر بصدمة ثقافية تخلف لديه آثارًا سلبية وأعراضًا مَرَضِيّة في نفسه وروحه. تكون هذه الصدمة قاسية في البداية ثم تخف مع الزمن. وذلك لأن الإنسان يعتاد، أو يشعر في قرارة نفسه بأنه ينبغي عليه أن يعتاد على الأنماط الثقافية / الاجتماعية الجديدة، فهو كائن اجتماعي بالطبع، ولا منجى له من سمته الاجتماعية، ولا معنى لوجوده إلا من خلال الشعور بالانتماء إلى مجتمع.

هنا تظهر المعاناة، وتتجلى التحديات النفسية التي تؤرق الإنسان وتزاحم كينونته الثقافية والفكرية والسلوكية. وربما كان هذا هو تفسير إصرار بعض المهاجرين على ممارسة طقوسهم الثقافية التي تعلموها في بلدهم الأم أكثرَ مما كانوا يمارسونها من قبل. فبينما كانوا يبدون شيئًا من التساهل في اللغة المحكية أو نوعية المأكل أو شكل الملبس عندما كانوا في بلدهم، بل ويقلدون أحيانًا أنماطًا أجنبية في مثل هذه الأمور، نجدهم يتمسكون بتقاليدهم الأصلية، ويدافعون عنها، ويبالغون في إظهارها للآخرين. فكأن التحدي هنا قائم بين الذات والآخر، بين الثبات والانصهار، بين الوجود والفناء. فلا يكتفي المهاجر بممارسة ما ألفه من نمط معيشي سبق وأن درج عليه، بل يشعر في أعماقه بأن ذاته مهددة من قبل غزاة الثقافة الأخرى، وعليه أن يدافع عنها، وإلا سيتلاشى وينقرض. فبدلاً من الرضى بالتوتر المستمر والصعوبة البالغة في تَقَبُّل أو تَعَلُّم الجديد، يلجأ –وبشكل مبالغ ومقصود– إلى المحافظة على إرثه الثقافي وذاته الأصيلة الخالية من شوائب المكتسب والوافد من الآخر، وليت ذلك يقضي على توتره ويبعث في نفسه الرضى والطمأنينة والأمان!

لاحظت في زياراتي إلى بعض المدن التركية أن التركمان اللاجئين من سوريا كانوا يتحدثون فيما بينهم باللغة العربية، ويصرون على تعليمها أولادهم، ورأيتهم يتابعون وسائل الإعلام العربية لمعرفة آخر المستجدات السياسية والثقافية والاقتصادية في البلدان العربية عمومًا، بيد أنهم كانوا يتحدثون باللغة التركية (التركمانية)، ويعلمونها أولادهم عندما كانوا في سوريا، ويتابعون الأخبار والأحداث التركية عندما كانوا هناك، سعيًا منهم للمحافظة على لغتهم وثقافتهم التركية التي تعود إليها جذورهم، فضلاً عن الفضول الذي يحدو بهم على التعرف إلى الجار الذي تجمعهم به أصول ضاربة في القِدَم. فالصورة انعكست رأسًا على عقب بمجرد حط رحالهم في تركيا باسم الهجرة أو اللجوء، وكأن جذورهم التركية القديمة تركت مكانها لجذور عربية، توقدت شرارتها عندما أحسوا بأنهم على وشك خسارتها.

آلام الغربة:

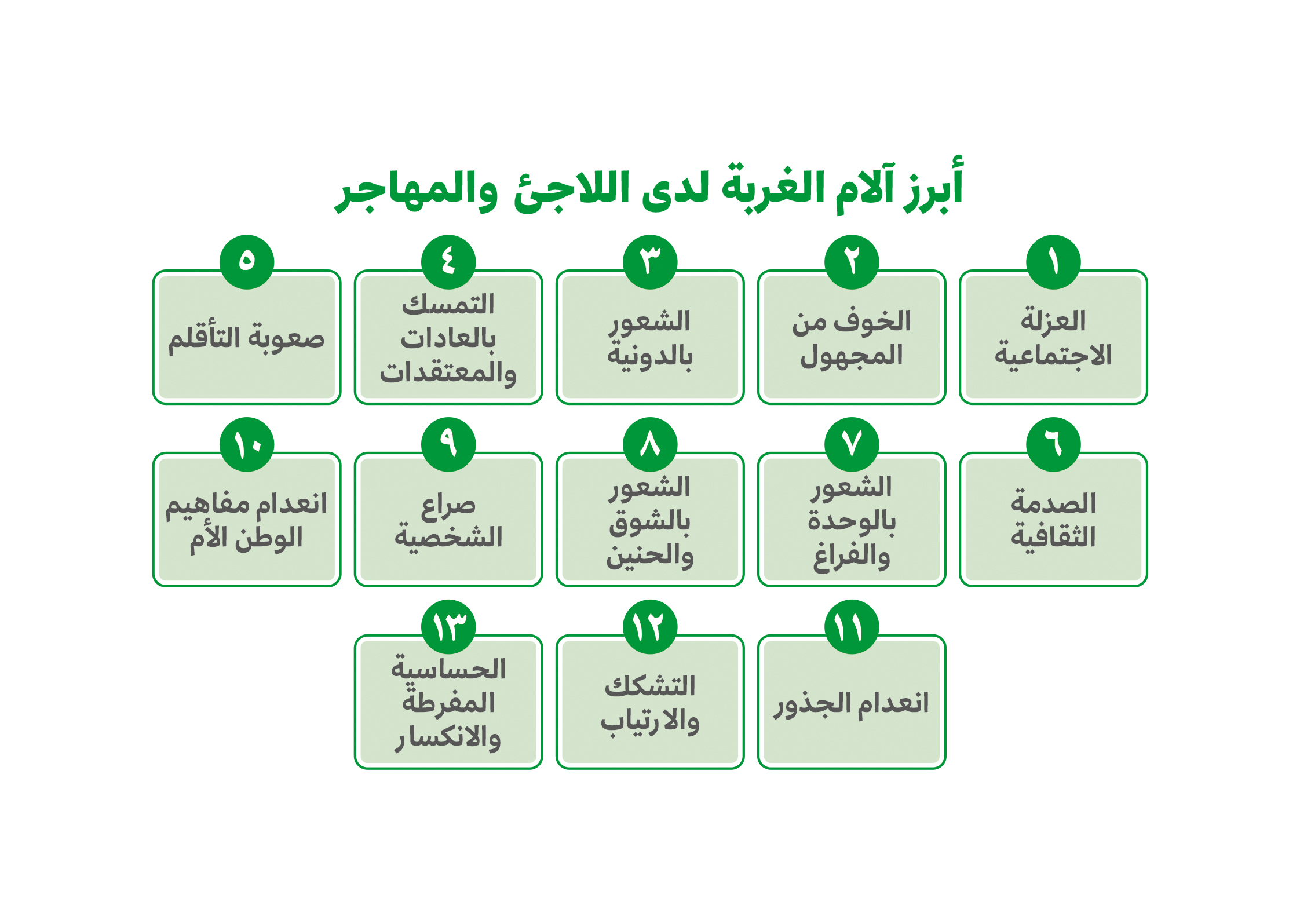

إضافة إلى ما ذكر من بعض الآثار النفسية التي تخلفها غربة اللجوء، يمكننا ذكر بعض المشاعر الأخرى التي تنتاب اللاجئين[2]:

- الشعور بالوحدة والفراغ: وينتج ذلك عن إحساس المرء بالذنب لأنه خلَّف وراءه أقرباءه ومعارفه، فهو يشعر بالوحدة وإن كان محاطًا بالبشر، لأنهم لا يملؤون فراغًا أحدثته صدمة تغيير المكان، كما أنه ليس في وسع هؤلاء الجدد ولا من حقهم أن يحتلوا مكانًا كان الأحباب فيه ملء السمع والبصر.

- الشعور بالشوق والحنين: يشعر اللاجئ بالحنين إلى بلده الأم بكل ما فيه من طبيعة وهواء ومدن وشوارع وبنيان وأناس، وكل ما كان يملكه من قبل وصار يفتقده الآن. بل يصل الحنين بالبعض إلى درجة تفضيل مساوئ بلده الأصلي على محاسن بلد اللجوء.

- مشكلة الشخصية: في الغربة تتصارع شخصيتان، إحداهما شخصية المرء في موطنه الأصلي والثانية شخصيته في بلد اللجوء. ويتفاقم هذا الصراع إذا تشرب أولاد اللاجئ بثقافة المجتمع الجديد وتحولوا إلى جزء منه.

- انعدام قيمة مفاهيم الوطن الأم: فما كان طبيعيًا ومهمًا في موطنه الأصلي لم يعد كذلك في المجتمع الجديد ولا يفيد في فهم واقعه أو تفسير أحداثه. وهذا يؤدي باللاجئ إلى استصغار وربما احتقار تلك المفاهيم على حساب طغيان المفاهيم الجديدة والطارئة واللازمة. وهذا يؤدي إلى تناقضات يعيشها المرء بينه وبين نفسه أو بينه وبين أفراد عائلته.

- انعدام الجذور: إذ إن مؤهلاته الشخصية ومكتسباته الثقافية والاجتماعية لا تفيده في مجتمعه الجديد، فيشعر كأنه منقطع الجذور، أو كأنه وُلِدَ للتو، وهذا يُفَرِّغ تاريخه وميراثه المعرفي من معناه، ويقضي على قيمته وجدواه، تاركًا وراءه جرحًا من الحسرة لا يندمل، وحزنًا على الماضي لا يرتحل.

- التشكك والارتياب: فهو في بلد ومجتمع جديد، فكل ما يراه أو يعاينه في هذا البلد هو جديد وغريب ومجهول بالنسبة له. وهذا يزيد من مشاعر الشك والشبهة لديه.

- الحساسية المفرطة والانكسار: كل ما ذكر سابقًا مضافًا إليه عدم إمكانيته من إنهاء حالة اللجوء والرجوع إلى الوطن يولد لديه يأسًا وانكسارًا، وحساسية مفرطة تجاه الأشخاص والأحداث، وربما انعكست إلى تصرفات تجرح الآخرين وخاصة المقربين منه.

المقارنات الجائرة:

يستأنس اللاجئ إلى إجراء مقارنات كلما رأى شيئًا مختلفًا من مظاهر الحياة الجديدة عما اعتاد عليه في بلده الأصلي، وهي مقارنات غير مجدية وغير منتهية، ناهيك عن استهلاكها لطاقة المرء ووقته، وتخليفها حالة نفسية سيئة لديه. فلا يمكن له أن يغير شيئًا مما يراه خاطئًا، هذا إذا عددنا الشيء المستجد خاطئًا أصلاً. إذ إن هذه المقارنات لا تُجْرَى بشكل موضوعي، بل هي ذاتية نابعة عن قناعات أولية وأحكام مسبقة اكتسبها المرء في بلده الأم.

كما أن هذه المقارنات تنتهي غالبًا برجحان كفة مظاهر الحياة الاجتماعية القديمة التي نشأ المرء عليها. فالمقارنة هنا هي صورة نفسية مصغرة عن معركة يخوضها الغريب في أعماقه لكي يثبت شخصيته وينتصر لذاته، ولا يُعْقَل ألا ينتصر المرء هنا وهو الحَكَمُ والفيصل في قضية نظرية مجردة، لا تتجاوز حدود فكره ووساوس نفسه. وهي – أي المقارنات – هروب من حقيقة الواقع المفروضة والمؤلمة إلى ماض زاهر، كان يومًا حقيقةً وواقعًا معاشًا.

يستأنس اللاجئ إلى إجراء مقارنات كلما رأى شيئًا مختلفًا من مظاهر الحياة الجديدة عما اعتاد عليه في بلده الأصلي، وهي مقارنات غير مجدية وغير منتهية، ناهيك عن استهلاكها لطاقة المرء ووقته، وتخليفها حالة نفسية سيئة لديه

ومن نافلة القول إن هذا الانتصار الضمني له من الآثار السلبية على إذكاء وتطوير النظرة الموضوعية للأشياء، وقراءة الواقع والأحداث قراءةً سليمة وصحيحة، لا تشوبها الأفكار الموروثة أو القناعات المسبقة، ناهيك عن إبطاء وعرقلة مسيرة الاندماج في المجتمع الجديد.

لا شك في أن المظاهر الاجتماعية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمية لمفاهيم وتطبيقات ثقافية وأحداث سياسية وظروف اقتصادية وجغرافية، طبعت المجتمع بخصائص تعرفه وتميزه عن غيره. ولعل ذلك من الآيات المشار إليها في القرآن الكريم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: ٢٢]، ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣].

ونفهم من ذلك أن هذه الفروق والاختلافات هي مما تزين الحياة البشرية على الأرض وتلونها وتغنيها، وتستحق الشكر عليها، لكونها نافذة جميلة نطل منها على أنماط أخرى من مسالك الحياة وطرائق العيش، فليس من المجدي أن تحتكم هذه الفروق إلى موازين القيم وتتعرض للتخطئة والنقد لمجرد كونها مختلفة عن المألوف والمعروف لدينا.

ولا يفهم من قولي تعميم هذه النظرة المتسامحة وإسقاطها على كل صغيرة وكبيرة في سلوك وتصرفات المجتمع، أي مجتمع كان، ولكنني أرمي إلى الاحتمالات التي لا يأباها العقل الراجح والرأي السديد، فاللغة وطريقة المأكل والملبس وغيرها من المظاهر الاجتماعية ليست في أصلها محلاً للتصويب أو التخطئة، وإن كانت مما يمكن أن يُسْتَغل في سلوكيات متنافية مع قيم العدل وموازين الفطرة.

طرفة وعبرة:

عندما بلغ الطفل محمود، وهو ابن عائلة مهاجرة من الجزائر، السابعة من عمره التحق بالمدرسة في مدينة باريس.

كان المدرس يسأل التلاميذ عن أسمائهم في أول يوم دراسي، وعندما سأل محمودًا عن اسمه، أجاب: اسمي محمود.

فقال له المدرس: لا، أنت اسمك مِنَ الآن «جون فرانسوا».

وعندما رجع محمود إلى البيت، سألتْه أمُّه: كيف كان يومك الأول في المدرسة يا محمود؟

قال: ليس اسمي محمودًا، أنا جون فرانسوا، لا تناديني بمحمود!

فما كان من الأم إلا أن ضربته ضربًا مبرحًا.

وفي المساء، رجع الأب إلى البيت وسأل محمودًا عن يومه الأول في المدرسة مخاطبًا إياه باسمه «محمود».

فأجابه محمود مثلما أجاب أمَّه: أنا اسمي جون فرانسوا وليس محمودًا.

طبعًا كانت ردة فعل الأب مثل ردة فعل الأم، ونال محمود نصيبه من الضرب من أبيه مثل ما نال من أمه.

وفي اليوم التالي سأل المدرسُ الفرنسي محمودًا: صباح الخير، كيف حالك يا جون فرانسوا؟

أجاب محمود: لا تسلني يا أستاذ، البارحة تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل شخصين عربيين!

ترمز هذه القصة بنكهتها الواخزة وسخريتها اللاذعة التي غالبًا هي من نسج الخيال، إلى مشكلة تأزم الهوية لدى أبناء المهاجرين. فلا يتوقع من الطفل أن يَتَحَمَّلَ نبذَ أقرانه ومعلميه وإقصاءهم له تَحَمُّلَ الكبار، وهو لم تترسخ لديه مفاهيم الانتماء والهوية بعد. كما تحوي في طياتها إشارة إلى سياسة الصهر المتبعة في الغرب تجاه المهاجرين، وميدان تطبيق هذه السياسة هو المدارس والمراكز التعليمية المؤسسة على مناهج مقررة وإجراءات ممنهجة في ضوء مفاهيم وثقافة البلد المستضيف، والتي غالبًا تنظر باستعلاء إلى ثقافات البلدان الأخرى، وبالأخص تلك البلدان المستورِدة والمستهلِكة لمنتجاتها الفكرية والفلسفية قبل المادية والتقنية. وأخطر زمان لتطبيق هذه السياسة هو المراحل الأولى من عمر الإنسان، فلا أسهل ولا أجدى من تمرين صغار السن على عادات وأنماط يرى أربابها أنها ضرورية من أجل دمجهم، في سبيل المحافظة على مجتمع متجانس، وإنشاء أجيال تتحلى بالقيم والتقاليد الخاصة بهذا المجتمع، وتليين خطوط الصدع الأيديولوجية التي تفصل بين الوافدين والسكان الأصليين.

مَنْ للَّاجئ وقد قُصَّتْ جناحاه، وانْبَتَّتْ جذوره، وماتت آماله، وغامت رؤاه، حتى استحال ورقة خريف ذابلة، تضربها رياح الظلم العالمي، وتتقاذفها أمواج الاستبداد الحداثي، وتصفعها أيادي الاستعباد المعنوي، وتناوب عليها نوائب الهجرة والترحال!

الخوف من الغريب:

شعار العالم الجديد هو: «احذر جارك!» بيد أن تربيتنا الإسلامية تقول: (ما آمن بي من بات َشبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم)[3] وذلك لأن الجار في المخيلة الحديثة هو الشخص الذي يهددنا باختلافه عنا في معتقداته ونمط حياته[4]، وينبغي علينا أن نخشاه ونحذره خشيتنا من عدو محدق بنا، يستهدف حياتنا وتقاليدنا وثقافتنا. وعلى الرغم من تحول العالَم إلى قرية صغيرة من خلال التطورات الهائلة التي حصلت في السنوات الأخيرة في وسائل التواصل الحديثة، إلا أن هذه القرية العالمية، على صغرها، كأن الهوة بين أزقتها وميادينها ازدادت، والمسافة بين جدرانها وبيوتها اتسعت!

لقد تغرَّب سكان «القرية» عن بعضهم في العلاقة والاهتمام رغم قربهم من بعضهم في الجغرافيا والمكان، ونفخت المفاهيمُ الحداثية كالحرية الشخصية والفردانية والاستقلالية في أتون هذه الغربة والانعزالية، ما جعلها تنعكس سلبًا على مفاهيم التوادِّ والتراحم، فتغرَّبَت بذلك إغاثةُ الملهوف، وغاب التنفيسُ عن المكروب، وافتقدْنا تَفَقُّدَ المنكوب وإعانتَه!

كان لا بد وفق هذه الرؤيا الحداثية المفعمة بالمادية والدنيوية والإقصائية أن يُرْفَضَ الغريبُ مخْتَلِفًا ويُقْبَلَ مُطابِقًا منسجمًا. فكلنا يعرف المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدول المستقبلة للاجئين في سبيل دمجهم في مجتمعاتهم، مُمَوَّلِين من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة. وكذلك لا يغيب عن أذهاننا أن هذه البرامج التي تهدف في ظاهرها إلى تقديم الدعم للاجئين من خلال دمجهم في المجتمع الجديد، والقضاء على العوائق والموانع التي تحول دون دراستهم أو عملهم أو إنتاجهم، إلا أن محتوى هذه البرامج يفيض بالمفاهيم والمعتقدات التي أنتجتها الحداثة وتبنتها المؤسسات الدولية والحكومات العالمية، وباتت تفرضها على الدول التي تتبعها ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. ولعل مشروع المساواة الاجتماعية بين الجنسين، وتمكين المرأة من العمل خارج بيتها، وانخراطها في الحياة المادية الاستهلاكية على حساب زوجها وأولادها وأسرتها في مقدمة هذه البرامج الممنهجة التي تصب جهودها في سبيل حقنها في أذهان الفئات المستهدفة، وعلى رأسهم اللاجئين ممن لا حول لهم ولا قوة.

ومَنْ للَّاجئ وقد قُصَّتْ جناحاه، وانْبَتَّتْ جذوره، وماتت آماله، وغامت رؤاه، حتى استحال ورقة خريف ذابلة، تضربها رياح الظلم العالمي، وتتقاذفها أمواج الاستبداد الحداثي، وتصفعها أيادي الاستعباد المعنوي، وتتناوب عليها نوائب الهجرة والترحال! مَنْ لَهُ في حمايته من هذه المشاريع الهدامة، وقد كان كل همه أن يحصل على لقمة عيش إنسانية، وكسرة عدالة اجتماعية، وصَدَقَة معنوية تؤخذ من مشاعرهم وإنسانيتهم لتتزكى وتطهر، وتصب في وجدانه لتكسر جمود وحدته وتؤنس سكون وحشته وتلين قساوة غربته!

لا غرابة في أن يكون هذا شأن المجتمعات الغربية: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، لكن ماذا عن المجتمعات المسلمة في نظرتها وتعاملها مع اللاجئين المسلمين؟.

الغربة.. فرصة للتغيير:

اللجوء عملية اضطرارية وليست اختيارية، فلا يختار الإنسان أن يكون لاجئًا إلا إذا أجبرته الظروف على ذلك. ولا يعقل أن يُفَضَّل اللجوءُ والهجرة والاغتراب على الوطن والسكن والاستقرار، لِما في الغربة والهجرة من تحديات جسيمة، حاولنا التلميح إلى بعضها في السطور السابقة.

الأحداث السياسية والظروف الاجتماعية على مر العصور أجبرت الإنسان على ترك دياره وتحمل أعباء الهجرة والغربة، بحثًا عما ينشده من أمان أو رفاه أو غنى. وفي الغربة والترحال يطرأ بعض المتغيرات الاجتماعية والنفسية التي لها انعكاس واضح على حياة المرء في بلده الجديد. وكان لا بد للإنسان حيال هذه المتغيرات من ردة فعل تصب في خانة البقاء والاستمرار، بل وحتى الإصلاح والبناء والتطوير. فكل متغير اجتماعي أو سياسي أو مادي فرصةٌ لإعادة النظر في الماضي، وتحسين الحاضر، وبناء المستقبل.

لذلك نجد كثيرًا من الأشخاص المغمورين في بلدهم أصبحوا من المنتجين البنَّائين الفاعلين في الغربة، فالظروف الاجتماعية الجديدة تفتق مواهب الإنسان التي قد تكون مطموسة في بلده الأصلي. فالإنسان عندما يولد وينشأ في محيط ما، يتأقلم مع معطيات هذا المحيط غالبًا بشكل سلبي (مفعول)، ولا يسعى لتغييرها، بل يجتهد لكي يتحرك في الإطار المرسوم له مسبقًا ويتحاشى الممنوع، فالظروف الاجتماعية والسياسية والمادية -ناهيك عن القوانين المحلية- تقيد حركاته ومهاراته وتفكيره، فإذا تخلص الإنسان من هذه القيود مُهِّدَت أمامه الطريق للسير في سبيل تكوين ذاته الخالصة وتحقيق أهدافه البناءة؛ إذ الغربة هنا هي فرصة للإنسان لكي يفكر خارج الصندوق، ومن ثم يحيل ثمار تفكيره إلى معطيات أكثر إنتاجًا وأكثر نفعًا. ولا ندعي أن بلاد اللجوء خالية من التعقيدات القانونية أو المقيدات الاجتماعية، بل نرمي إلى أن مجرد تَغَيُّرِ هذه القوانين هو فرصة لكي يفكر الإنسان من جديد في المُسَلَّمات والمتغيرات، ويعيد تحديد موقعه منها.

هذا فضلاً عن الأمن والسلام الذي كان يعوزه المرء في بلده الأصلي ثم حازه في بلاد الغربة؛ فالحروب التي تعصف بالمجتمعات وتقضي على النسيج الاجتماعي، تأتي على رأس الأسباب الداعية للهجرة، فإذا حط الإنسان رحاله في بلد آمن، تحرر من الخوف على حياته أو حياة أسرته، وبات تفكيره منصبًا على إنشاء ما تهدم، مستفيدًا من مزايا المجتمع الجديد والظروف المستجدة التي كان يفتقدها قديمًا.

ثم إن للترحال وتغيير المكان من الفوائد الجسيمة ما يضيق بنا المقام لذكرها جميعًا، ولكننا نجد في الأبيات التالية للإمام الشافعي إلمامًا بهذه المعاني واختصارًا لهذه الفوائد:

تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُـلا ** وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ

تَفَـرُّجُ هَـمٍّ وَاكتِسـابُ مَعيـشَـةٍ ** وَعـِلمٌ وَآدابٌ وَصُـحـبَةُ مـاجـد

«العاقبة للتقوى»:

الإنسان عدو ما يجهل، كما يقولون، فإذا اجتمع العالَم بمفاهيمه الحداثية وبرامجه الأنانية على استعداء الغريب واللاجئ، كان لا بد للاجئ من أن يسعى لكسر حدة هذه العداوة، ويقلل من تأثيرها على حياته وأمانه النفسي.

فإذا تعلم اللاجئ لغة بلد اللجوء وتأقلم مع ثقافته دون التفريط بمبادئه ومعتقداته: تخطى بذلك جدار الغربة والوحدة، وأسس جسرًا للتواصل والتفاهم مع المجتمع الجديد. ولعل ذلك يذيب جليد التقارب بينه وبين الآخرين، ويقضي على كآبة التردد والتوتر لديه، ويأخذ بيده إلى المشاركة في الحياة الاجتماعية، منطلقًا من إيمانه بوظيفته الأزلية في إحياء الأرض وإعمارها بالخير والبر والنفع.

فالآمال ما زالت منعقدة على أصالة الرحمة والمودة في نفوس بني البشر، ولن نعدم أصحاب الرأي السديد والعقل الراجح ممن لم يغتربوا عن حقيقة خلقهم ونداء فطرتهم، مهما طغت وساوس الظلم والعدوان وعلت رايات البغي والطغيان.

فالخير أصل والشر زائل، وليس أجدى في ترسيخ هذا المفهوم في أذهان المظلومين وبعث الأمل والتفاؤل في نفوسهم من الإيمان بالله ووعده:

﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

أ. محمد أكرم جاويش

صيدلي ومترجم، حائز على درجة الماجستير في اللغة العربية.

[1] بتصرف من موقع ويكيبيديا، الصفحة التركية لمادة «الثقافة».

[2] للاستزادة في هذا المجال ينظر: دراسة نظرية حول تأثير الهجرة الخارجية على الصحة النفسية للفرد، لجنكيز شاهين، مجلة كلية التربية في جامعة غازي في أنقرة، المجلد ٢١، العدد ٢ (٢٠٠١)، ص (٦٤-٦٥).

[3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٥١).

[4] الأستاذ الدكتور كمال صيار، طبيب مختص في الطب النفسي، من موقعه (تاريخ الوصول: ٢٥/١٠/٢٠٢٢):

https://kemalsayar.com/insana-dair/kemal-sayar-ile-goc-ve-gocmen-psikolojisi-uzerine