تتعرض البشرية في الزمن الحاضر لعملية ممنهجة من تشويه القيم، تقودها وسائل الإعلام والترفيه العالمية، فلا بد للأمة من مقاومة هذا التغيير السلبي بتعزيز أدواتها الأصيلة وتقوية حصون القيم الصالحة لديها والعناية بمصادرها، وبذلك تسلم من السقوط الاخلاقي الذي أصاب الأمم الأخرى.

مدخل:

في فِلْم ديزني الكرتوني الطويل «البحث عن نيمو» يعتمد الحدث الدرامي الأساسي على خلافٍ بين سمكتين، أب وابنه الصغير المدعو «نيمو» الذي كان في سنة الدراسة الابتدائية الأولى (أي أنه يقابل عمر ست سنوات في عالم البشر) وفي آخر المشهد يصيح الصغير بأبيه: «أنا أكرهك»، ثم يبتعد غاضبًا وتبدأ أحداث الرواية. وفي فلم «تايتانك» الشهير تفاصيلُ كثيرةٌ ربما نسيها أكثرُ مشاهديه بعد بعض الوقت، ولكنْ سيبقى في نفوس كثيرين منهم تعاطفٌ خفيّ غامض مع الضحية المسكينة التي منعها زوجها القاسي من «حقها الطبيعي» في إقامة علاقة محرَّمة مع رجل غريب.

هذا الفلم الكرتوني الذي أُنتج للصغار وذاك الآخر الذي شاهده الكبار مثالان واضحان على «القصف المركّز» الذي يتعرض له أبناؤنا وشبابنا كل يوم لتشويه وتدمير «المنظومة القِيَميّة الصالحة»، فأيُّ متابع حصيف لتلك الأفلام يستطيع أن يميّز رسائل قد يُحصي منها العَشْرَ والعشرين في الفلم الواحد، بعضها ظاهر يمكن الاحتراز من تأثيره ببعض الوعي، كعلاقةِ صداقةٍ «حميمة» بين شاب وفتاة لا يربطهما رباط شرعي، وكثيرٌ منها خفيّ يتسرب إلى اللاوعي من حيث لا يشعر المشاهدون، كإعادة صياغة العلاقة بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات اعتمادًا على قيمة «الحرية المطلقة» الرائجة في الثقافة الغربية مقابل «الحرية المضبوطة والمسؤولة» في النظام الأخلاقي الإسلامي.

أي متابع حصيف للمنتجات الإعلامية يميز رسائل كثيرة بعضها ظاهر يمكن الاحتراز من تأثيره ببعض الوعي، وكثير منها خفيّ يتسرب إلى اللاوعي، كإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية اعتماداً على «الحرية المطلقة» مقابل «الحرية المضبوطة والمسؤولة»

وليست المشكلة في الأفلام والمسلسلات فحسب، فقد صارت كل أنواع المُخرَجات الإعلامية والفنية أقربَ إلى الطوفان الجارف: البرامج الثقافية والحوارية وأفلام الكبار والصغار والأغاني والإعلانات والألعاب الإلكترونية… هذه كلها تجاوزت الخطوط الحمراء التي تعارف عليها الناس في كل الثقافات والأديان واستباحت كل المحرَّمات الإنسانية والدينية التي عرفتها البشرية لعشرات القرون.

إن جوهر عملية التغيير تكون عبر «تغيير القيم» الفردية والجَمْعيّة، فبتغيير الأولى يتغير الفرد وبتغيير الثانية يتغير المجتمع

إننا لا نحتاج إلى كبير عناء لندرك أننا نعيش في هذا الزمان حملة منهجية مركزة تشنها على سكان الأرض جميعًا (مسلمين وغيرَ مسلمين) وسائلُ الإعلام والترفيه العالمية العابرة للحدود بهدف تغيير أذواق الناس وأفكارهم وقِيَمهم الفردية والجماعية، أو باختصار: بهدف «التطبيع مع الفاحشة والرذيلة» ونقل البشر إلى عبثية وانحلال لم تعرف لهما البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل.

كيفية الحماية من التطبيع مع الحرام:

كيف نستطيع حماية أنفسنا من هذا الطوفان الجارف؟ كيف تنجو أمتنا من «التطبيع مع الحرام» ومن السقوط في هاوية الانحراف والضياع؟ المفتاح هو فهمُ طبيعة التغيير الاجتماعي ومعرفةُ أدوات التغيير وأدوات الحماية من التغيير.

إن جوهر عملية التغيير في أي مجتمع هو تغيير «القيم» الفردية والجَمْعيّة، فبتغيير الأولى يتغير الفرد وبتغيير الثانية يتغير المجتمع، ذلك لأن القيم الصالحة هي التي تجعل الإنسان الجيد جيدًا، والقيم السيئة هي التي تجعل الإنسان السيّئ سيئًا، والقيم الجيدة تصنع -في مجموعها- القاعدةَ الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعاتُ الصالحة، فإذا اختلّت هذه القيم أو اختلّ بعضُها نشأ نقصٌ وتشوّهٌ في القاعدة الأخلاقية وتغيّرَ المجتمع نحو الأسوأ. والقيم الصالحة تستمد وجودها من مصدرين: مصدر بشري (عقلي أو فطري) ومصدر ديني إلهي، وحيث إن الذي شرع الدين هو الذي خلق العقل وفطَرَ الفطرة، وهو الله تبارك وتعالى، فلا مظنّةَ لتناقضٍ بين المصدرين، بل هما متّسقان منسجمان متكاملان.

وأرجو الانتباه هنا إلى أن استعمال صفة «الصلاح» للقِيَم ليس عشوائيًا، بل هو التعبير القرآني القويم؛ لأن العمل الصالح ليس هو العمل الصحيح أو العمل الحسن بالضرورة. الدعاء بالأصل عمل حسن، ولكنه صار مرذولاً في ظروف محددة: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥]، وكذلك النفقة: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٣٥]. إذن فإن العمل الصالح هو الذي يكون حسنًا في أصله (الصدق مثلاً) وحسنًا بالقصد منه والنيّة التي يُبنى عليها، هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال في الإسلام.

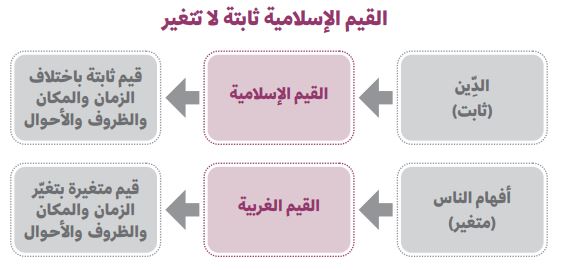

هذا الضابط المهم يصنع فرقًا جذريًا جوهريًا بين القيم الإسلامية والقيم البشرية (قيم البشر والمجتمعات في الشرق والغرب على السواء) فالقيم الإسلامية مطلقة ثابتة، بخلاف القيم البشرية النسبية المتغيرة.

الوفاء مثلاً قيمة مطلقة في الإسلام، فلا يحل للمسلم أن يَفِيَ مرة ويغدر مرة، لا اتّباعًا لمصلحته الشخصية ولا لمصلحة الجماعة. ومثلُ ذلك يُقال في سائر القيم الأخلاقية في الإسلام: إنها ثابتة لا تتغير سواء أكان الطرف الذي نتعامل معه مسلمًا أم غير مسلم، فنحن مأمورون بالوفاء والصدق والعدل فيما بيننا، ونحن مأمورون بها جميعًا إذا تعاملنا مع مجوسي أو بوذي أو نصراني أو يهودي. هذا المبدأ العظيم الذي لم يعرف البشرُ له مثيلاً في تاريخهم الطويل لخّصَته آيةٌ في كتاب الله طولها سطر واحد: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

وهذا بخلاف اليهود الذين اخترعوا «مجموعتين» من القيم، واحدةً لهم فيها أن الغدر ممنوع، وأخرى للأمميين (أو الأمّيين كما سماهم القرآن) وهي تبيح الغدر، بل إنها تشجع عليه لمصلحة اليهود! والغربيون أيضًا: انظر إلى الرجل الإنكليزي تجده مثالاً للصدق والنزاهة، ثم انظر إلى السياسة الإنكليزية مع الأمم كلها تجدها مثالاً ونموذجًا للغدر والمصلحة (الميكافيلية). فالقيم عندهم صحيحة في تعامل الأفراد بعضهم مع بعض لكنها تتغير وتتبدل مع المصلحة السياسية، ومن ثم فإننا نستطيع أن نصف قِيَمهم بأنها «صحيحة» ولكنها «غير صالحة»، لأنها أدوات متغيرة في أيدي أناس يبحثون عن مصالحهم، بعكس القيم الإسلامية الثابتة على الدوام.

إن القيم في الإسلام ليست مطلقة فحسب، بل هي ثابتة أيضًا مهما اختلف الزمان ومهما تباينت الظروف والأحوال؛ لأنّ مصدرها الدين. أمّا قيم غير المسلمين فهي عرضة للتغيّر والتبدّل؛ لأنّ مصدرها أفهامُ الناس ووعي المجتمع وهما عنصران متحولان متغيران

من شأن الفهم الصحيح والتصور الواضح لهذه المسألة أن يحمي المسلمين من الوقوع في خطأ يشيع بين فريق من عوامهم غير المتعلمين: «إن من حقنا أن نعامل غير المسلمين بأخلاقهم، فما داموا يغدرون بنا وينقضون عهودهم معنا فلنا أن نغدر بهم وننقض عهودنا معهم، وما داموا يسرقون منا أموالنا وينهبون خيراتنا فلنا أن ننهب جيوب أفرادهم وشركاتهم، غدرًا بغدر ونهبًا بنهب، والبادئ أظلم!» هؤلاء جوابُهم في حديث أبي هريرة t مرفوعًا: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَخُن من خانك)[1]، وفي تلك الآية العظيمة: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾؛ قال القرطبي في تفسيرها: «ودلت الآية أيضًا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه». «وقرئ: ﴿لَا يُجْرِمَنَّكُمْ﴾… أي لا يُدخلنكم في الجرم»[2]. أي أن ظلم الكافر وعدم العدل فيه جريمة شرعية بمقتضى هذه القراءة. وقال في تفسير آية البقرة ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]: «فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك…وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابَل بمعصية»[3].

إن القيم عندنا ليست مطلقة ثابتة في حال تطبيقها على المسلمين وغير المسلمين فحسب، بل هي ثابتة أيضًا مهما اختلف الزمان ومهما تباينت الظروف والأحوال. ولا بد أن تكون كذلك لأن مصدرها الدين، أما قيمهم فإنها عرضة للتغير والتبدل لأن مصدرها أَفهامُ الناس ووعيُ المجتمع، وهما عنصران متحولان متغيران (ديناميكيان) من خصائصهما التبدل المستمر بحركة بطيئة مستمرة قد لا يلاحظها أهل الجيل الواحد في العدد المحدود من السنين، ولكنّ أيَّ راصد لحركة التاريخ وتطور المجتمعات البشرية سيلاحظها بلا عناء. ولقد لاحظ علماء الاجتماع في الغرب أن القيم العامة تتغيّر في تفاعل اجتماعي بطيء معقّد ما يزال يحيرهم فيضعون له النظريات المتباينة ويختلفون في تفسير أسبابه، ومهما تكن هذه الأسباب فإنه تغير حاصل مشهود.

سأضرب مثالاً على الطريقة التي تغيرت بها قيمة «الحياء» في الغرب، فقد كانوا يستنكرون أن تكشف المرأة جزءًا من ساقها ولو قليلاً ويُصرّون على اللباس السابغ الطويل، ومن ألِفَ قراءة الروايات الأجنبية الكلاسيكية (وأنا من هؤلاء الناس) سيلاحظ مكانة الستر والحياء في المجتمعات الغربية في تلك الأزمنة. فلما كانت الحرب العالمية الأولى وفَنِيَ الرجال أو كادوا اضطروا إلى الاستعانة بالنساء في المصانع وفي سائر الأعمال اللوجستة (أعمال الدعم في الصفوف الخلفية) فبدأت المرأة تحسر عن ساقها قليلاً، واستمرأ المجتمع ذلك وفشل في مقاومته بسبب الانشغال بالحرب فتغيرت طبيعة الإحساس بالحشمة (التي هي سلوك تفرزه قيمة الحياء). ثم حدث تغير آخَرُ أسوأ خلال الحرب العالمية الثانية، فصار ما يُستحيَا من كشفه مقتصرًا على ما تغطيه ملابس السباحة المعروفة في ذلك الوقت. وليتها بقيت على حالها، فإنها إنْ قورنت بما آلت الحالُ إليه اليومَ عُدَّت من لباس القدّيسات!

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمي ضمير الفرد وضمير الجماعة من التبدّل والتشوه، حيث يردّ القيمَ إلى أصولها بشكل مستمر ويقدم للفرد والمجتمع خدمة «إعادة مُعايرة» [recalibration] دورية منتظمة للقيم الفردية والجماعية

بطريقة مشابهة تغير تفاعل الضمير الجمعي الغربي مع أكثر القضايا الأخلاقية الكبرى، فوصل إلى دركات لم يحلم بها أكثرُ أصحاب الخيال جموحًا من أهل تلك البلاد قبل مئة عام: استمراء العلاقة الزوجية بلا عقد زواج وتقنين الشذوذ وإباحة زواج المثليين وقبول العري الكامل أو شبه الكامل في الأماكن العامة وفي أنواع الفنون والرياضات.

إذا كانت القيم في أي مجتمع من المجتمعات عرضة للتبدل والتغيير، إما بسبب التفاعل الاجتماعي الخفيّ الطويل الذي لم يدرك علماء الاجتماع كُنهَه الدقيق حتى الآن، أو بسبب «القصف المركز» الذي تتعرض له الأجيال الجديدة في المجتمعات المعاصرة بهدف «التطبيع مع المنكر» (على النحو الذي رأيناه في صدر هذه المقالة) فكيف نستطيع حمايةَ قِيَمنا من التشوّه والتبدل جيلاً بعد جيل؟

لحسن الحظ وبتوفيق الله فإننا نملك أداتين فاعلتين لحماية القيم الصالحة، أولاهما الضمير (أو النفس اللوامة) الذي يحمي القيم الصالحة على مستوى الفرد، والثانية هي «الوعي الجَمْعي» (أو ضمير المجتمع) الذي يحميها على مستوى الجماعة. ولكن الضميرين الفرديَّ والجمعيَّ لا يمكن أن ينجحا في حماية قيم الفرد والجماعة إلا لو سَلِما هما نفسَيهما -في المقام الأول- من التغير المستمر في الذوق الاجتماعي ومن التشويه المتعمّد لقيم المجتمع وأعرافه العامة.

وهنا يأتي عملُ واحدٍ من أهم المبادئ في الإسلام، وهو «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فإنه يحمي ضمير الفرد وضمير الجماعة من التبدّل والتشوّه بأسلوب مدهش جدًا، حيث يردّ القيمَ إلى أصولها بشكل مستمر ويقدم للفرد والمجتمع خدمة «إعادة مُعايرة» [recalibration] دورية منتظمة للقيم الفردية والجماعية. هذه الآليّة العجيبة يوضحها الحديث العظيم الذي أسّس لهذه الفريضة (التي اعتبرها بعضهم «الركن السادس» من أركان الإسلام): (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)[4].

فأما على مستوى الجماعة فإن «الإنكار باللسان» ما يزال يذكّر الناس بأن المعروفَ معروفٌ والمنكَرَ منكَرٌ، فلا تألفُ أنفسهم الحرام ولا يصبح المنكر سائغًا في أعينهم، ويتعذّر بذلك «التطبيع الجماعي مع الرذيلة والحرام». وأما على مستوى الفرد فإن هذه النتيجة العظيمة تتحقق بإنكار القلب. وقد طالما فكرت في القيمة الحقيقية لهذا المستوى من الإنكار، حتى هُديتُ إلى معناه وجَدواه: إنه «يعيد معايرة الذات» بحيث يبقى ميزان المرء الذاتي دقيقًا صحيحًا وينجو من التأثر السلبي بما يحيط به من موبقات ومؤثرات.

«المعايرة المنتظمة المستمرة» هي وظيفة الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان، فبها تحافظ القيم على ثباتها ولا تتغير كما يحصل للقيم الأخلاقية في غير ديار المسلمين

هل يمكن أن يعيش المرء في بلاد يرى فيها مشاهد التكشف والفاحشة أنى تلفّت ثم تبقى «حساسيته» منها على الفطرة الأصلية؟ لا بد أن يتسلل إلى نفسه شيء من التهاون وأن تتغير حساسيّة ميزانه مع التعرض المستمر، فإن «الأُلفة تُذهب الدهشة» كما يقال، فإذا ذكّر نفسه قائلاً لنفسه: «هذا منكر حرام قبيح مرفوض ولو فشا في الناس وقبله أكثر الناس». لو صنع ذلك سيسترد الحساسية الأصلية ويعود الميزان كما كان، تمامًا كما نصنع عندما «نعيد معايرة» الموازين والأجهزة التي نستعملها في الصناعة والتجارة وفي البيع والشراء. وهذه هي وظيفة الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان، فبهذه «المعايرة المنتظمة المستمرة» تحافظ القيم على ثباتها ولا تتغير كما يحصل للقيم الأخلاقية في غير ديار المسلمين.

إن «تربية القيم» بطريقة صحيحة ينشئ أفرادًا صالحين ويكوّن مجتمعًا صالحًا، لأن الإنسان الصالح هو مستودَعُ قِيَم صالحة، والإنسان الشرير هو مستودَعُ قِيَم خبيثة. ومن المقرر عند التربويين أن «تربية القيم» أصعب وأعقد أنواع التربية قاطبة، ولكنهم -رغم هذه الصعوبة- يصنّفونها أكاديميًا على أنها «عملية تربوية» أو أنها نوع من أنواع التربية، إذن فهي حالة بشرية يُتوصَّل إليها بالتكوين المقصود المدروس الذي يسعى إلى غاية محددة وليست مسألة عشوائية.

التربية الناجحة لا تقتصر على علاج الأفعال السيئة وتصحيح السلوك المنحرف، بل تشتمل أيضًا على إنشاء قاعدة أخلاقية عمادها القيم الصالحة، وهذا الفهم يهدينا تلقائيًا إلى مبدأ عظيم في التربية، وهو «ربط العمل الصالح بالقيمة الصالحة» والتركيز على بناء «عالم القِيَم والأفكار» قبل الاهتمام ببناء «عالم الأفعال والسلوك»

وهذه «القيم» لا يمكن زرعها في نفس الإنسان بعملية جراحية ولا يمكن أن يُقسَر المرء عليها قسرًا، بل لا بد للعقل أن يقتنع بها أولاً، وهذا أحد أوجه صعوبة تربية القيم. لا بد للعقل أن يقتنع بأن «الحياء» -على سبيل المثال- قيمة صالحة، فإذا اقتنع بأنها كذلك فإنه سيسمح لها بالمرور إلى النفس. وسوف تستغرق النفس وقتًا طويلاً وتمرّ في عمليات معقدة حتى تضرب هذه القيمةُ جذورَها فيها، فإذا تَمَّت العملية بنجاح (وهو أمر يستغرق سنوات من التربية الجيدة) فسوف نحصل على شخص حَيِيّ، أي أنه يملك «قيمة الحياء» ويعيش على هَدْيها ويبني سلوكَه عليها، لأن سلوك المرء انعكاس للقيم الأخلاقية التي يحملها. فتجـده عندئذ عفًّا في لسانه، فلا ينطق بكلمة بذيئة لأن الحياء يرفض البذاءة، ومحتشمًا في لباسه، فلا يتهتك فيه ولا يتكشف لأن الحياء يتنافى مع التكشف والتهتك، ومهذبًا في مشيته وجلسته، لأن الحياء صنو التهذيب… وقُلْ مثلَ ذلك في سائر القيم الصالحة، كالصدق والاستقامة والرحمة والإيثار والعدل والإحسان.

والتربية الناجحة لا تقتصر على علاج الأفعال السيئة وتصحيح السلوك المنحرف، لأن الاقتصار على تغيير الفعل والسلوك دون تغيير القيم التي ينشأ عنها السلوك قد يحقق نتائج معجَّلة، إلا أنها قصيرة العمر لا تدوم. بل إن التربية الناجحة هي -في جوهرها- إنشاء قاعدة أخلاقية عمادها القيم الصالحة، وهذا الفهم يهدينا تلقائيًا إلى مبدأ عظيم في التربية ما يزال عامة الناس غافلين عنه، وهو «ربط العمل الصالح بالقيمة الصالحة» والتركيز على بناء «عالم القِيَم والأفكار» قبل الاهتمام ببناء «عالم الأفعال والسلوك».

إن التربية النموذجية هي التي تصحّح «القيم» ولا تكتفي بتصحيح السلوك، ولو أن المربين والمصلحين والدعاة قدموا الاهتمام بتكوين القيم الصالحة على الاهتمام بتغيير الفعل وتقويم السلوك لاختصروا طريق الإصلاح ورسخوه في المجتمع، ذلك لأن تصحيح القيمة يصحّح السلوك تلقائيًا، وهو تصحيح يتّسم بالديمومة والثبات.

ينبغي أن تُربَطَ القيمُ الصالحة بمصدرين فقط هما: الفطرة والدين، ولا تختلطَ بمصادر أخرى «دنيوية»، فهذا هو الضامن الوحيد لثبات القيمة وعدم تغيرها أو تشوهها، وهو الأسلوب الذي يحمي المجتمع من «التطبيع مع المنكرات والمحرمات»

ومن ثم فإننا نستطيع أن نقرر هذه القاعدة الذهبية في إصلاح المجتمعات وتربية الأجيال: إن بناء القِيَم الصالحة هو الأساس المتين لمشروع التربية كله، وكل مشروع تربوي إصلاحي يرتكز على طبقة أدنى من طبقة القيم لن يُكتَب له العمر الطويل.

لِنَعُد الآن إلى الفكرة الافتتاحية في هذه المقالة: إن القيم الصالحة تستمد وجودها من مصدرين: مصدر بشري (عقلي أو فطري) ومصدر ديني إلهي. عندما ندرك هذا المبدأ الأوّلي البسيط نعلم أن الطريقة الصحيحة لزرع القيم الصالحة في نفوس الناس، الصغار في المَحاضن التربوية والراشدين في المجتمع الكبير، ينبغي أن يتم بالطريقين معًا:

- الطريق الديني، حيث يستقر في نفس الإنسان -بالتربية والوعظ المستمر- أن النفاق والكذب والغشّ والغدر والتهتك والتفحش «قبائح» يبغضها الله، فيدعها، وأن الرحمة والوفاء والصدق والاستقامة والعفة والحياء «فضائل» يحبها الله، فيحبها ويُقبل عليها.

- الطريق العقلي المجرد، فالرحمة سلوك حسن والقسوة سلوك سيّئ، والوفاء حسن والغدر سيئ، والصدق حسن والكذب سيئ، إلى آخر هذه الثنائيات.

مع ملاحظة أن الأسلوب العقلي المجرد يكون أسهل ما يكون مع الصغار لأنهم أقدر من الكبار على تلقي المفاهيم المجردة وقبولها، وخير مثال على ذلك الطريقة التي يفهم بها عقلُ الطفل عالَمَ الأرقام المجرد، وهو واحد من العوالم المعرفية المعقدة الصعبة بسبب تجريده لأن العقول تستصعب استيعاب المفاهيم المجردة، فأنت تقول إن ثلاثة وأربعة تساوي سبعة، ولكنك لا تفكر ما هي الثلاث ولا ما هي الأربع، أهي سيارات أم بقرات أم عمارات… أم لا شيء من الأشياء؟ أي أنها أعداد بلا معدودات! وهذا هو التجريد.

ينبغي أن تُربَطَ القيمُ الصالحة بهذين المصدرين فقط: مصدر الفطرة ومصدر الدين، ولا تختلطَ بمصادر أخرى «دنيوية»، فهذا هو الضامن الوحيد لثبات القيمة وعدم تغيرها أو تشوهها، وهو الأسلوب الذي يحمي المجتمع من «التطبيع مع المنكرات والمحرمات». فإذا كان مصدر الحياء هو أعراف المجتمع فإن أعراف المجتمع تتغير، وقد رأينا آنفًا كيف تغيرت قيمة «الحياء» في الغرب وتغير كل ما يُبنى عليها من سلوك وأفعال كالحشمة والستر وعلاقات الذكور بالإناث، ومَن نظر في مجتمعاتنا الإسلامية وقارن حاضرها بما كان عليه حالها قبل مئة عام سيدرك حجم التغير الهائل في عاداتها وأعرافها وموضوعاتها الاجتماعية.

فليتنبه المربّون والعلماء والدعاة والمصلحون إلى هذه المسألة، فيربطوا الأفعال الصالحة دومًا بالدين والفطرة ولا يربطوها بعادات المجتمع وتقاليده، وبذلك يضمنون لها الثبات ويحمونها من التقلّب مع تقلب العادات والتقاليد.

أخيرًا أوجّه في هذه المقام نصيحة تربوية للوالدِين والمربين والمعلمين: إننا نشارك نحن أيضًا في هذه الجريمة بحق أبنائنا حينما نُقحم في تربيتهم مصدرًا ثالثًا، هو «العيب»، فنقول للطفل منذ طفولته المبكرة: «لا تصنع هذا أو ذاك لأنه عيب». ذلك لأن «العيب» مفهوم اجتماعي بحت، لا هو ديني ولا فطري، وهو مفهوم متغير، فلا يجوز أن يُنشَّأ عليه الطفل منذ نعومة أظفاره فيصبح مفهومًا منافسًا للقيم الفطرية والإسلامية الأصلية. ولا يغرّنا أن يشترك «العيب» مع «الشرع» في تقبيح ما هو قبيح في هذا اليوم، فربما تغير الحال في الغد أو غَداةَ الغد فلم يعد ما هو عيبٌ الآن عيبًا في الزمان الآتي، وإذن فسوف تنهار المقاومة ويقع المسلمون في الحرام لأن العُرف العام توقف في اليوم الجديد عن استنكار ما كان يستنكره في مواضي الأيام.

على أن هذا الاحتياط لا يمنع من الاهتمام بتنمية «الذوق الاجتماعي» لدى الصغار، بل إنه أمر واجب على المربين والآباء، على أن يتم بشكل مستقل عن بناء القيم وبعد الفراغ من بنائها، حتى لا يختلط هذا الذوق (المتغير) بالقيمة الأخلاقية الدينية (الثابتة).

ذلك لأن الذوق الاجتماعي من أدوات النجاح العامة في الحياة، والمسلم مأمور بالسعي لإصلاح دنياه كما هو مأمور بالسعي لإصلاح آخرته، ومن هذا الباب ينبغي له ولكل عاقل من الناس أن يمتلك الحس الاجتماعي السليم، على أن يوافق الإسلامَ ولا يخالفه. ولأضرب مثالاً للتوضيح: إن المسلم مطالَب بستر عورته، وهو يسترها لو ذهب إلى عمله بثوب أو ببنطال وقميص أو بالبدلة وربطة العنق، وكذلك يصنع لو ذهب إلى العمل بالمَنامة (البيجامة)، فهل هو حر في اختيار أي من هذه الثياب؟ لا، ليس كذلك بالتأكيد. هنا يحق لنا أن نربي الولد على اختيار الأفضل والأذوَق اجتماعيًا، ويمكننا أن نعرّف الذوق السليم بأنه: «السلوك المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب»، ما لم يكن مخالفًا للشرع، فإذا خالفه فلا عبرة بالعرف، بل كن -وقتها- الغريبَ إذا كان الغريبُ هو الثابت على الحق ولا تكن الأليفَ إذا كان الشخص المألوفُ هو الإمَّعةَ الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا ويمشي مع الناس حيث مشى الناس.

الخلاصة:

- إن البشرية تتعرض في هذا الزمان الأخير لحملة منظمة تستهدف قيمها الثقافية والدينية وتسعى إلى تحطيم كل المقدسات وتجاوُز كل «التابوهات» وصولاً إلى هدف كبير خطير: تغيير الأفكار والأذواق والقيم والوصول إلى حالة «تطبيع كامل» مع الفاحشة والرذيلة والحرام.

- هذه الحملة الشرسة التي تقودها وسائلُ الإعلام والترفيه العالمية تسعى لإحداث تغيير جذري في البُنى الفكرية والثقافية للأفراد والمجتمعات، وذلك باستهداف وتغيير «القيم» الفردية والجَمْعيّة، فبتغيير الأولى تنجح في تغيير الأفراد وبتغيير الثانية تغير المجتمعات.

- تتفاوت الأمم بدرجة استجابتها لهذا التشويه، وفيما عجزت أكثرُ الأمم في الشرق والغرب عن حماية كياناتها وذواتها من هذا الإعصار وانهارت منظوماتُها الأخلاقية والثقافية (جزئيًا أو كلّيًا) فقد بقيت الأمة المسلمة بحالة سلامة نسبية لأنها تمتلك أدوات أصيلة لمكافحة التغيير.

- سلمت الأمة الإسلامية من السقوط الأخلاقي الجماعي الذي أصاب الأمم الأخرى لأن منظومتها الأخلاقية تستند إلى قِيَم مطلقة ثابتة (بخلاف القيم البشرية النسبية المتغيرة) وهذه القيم تستمد وجودها من مصدرين: مصدر بشري (عقلي أو فطري) ومصدر ديني إلهي، وبذلك ضمنت الثباتَ باختلاف الأزمنة والظروف والأحوال.

- نجحت الأمة في حماية قِيَمها الصالحة بفضل أداة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وهي أداة فاعلة تحمي قيم الفرد والجماعة من التشوّه لأنها «تعيد مُعايرتها» باستمرار عن طريق إنكار المنكر بالقلب واللسان، وبهذه المعايرة المنتظمة المستمرة تحافظ القيم على ثباتها ويتعذّر «التطبيع الجماعي مع الرذيلة والحرام».

- إن القيم الصالحة تنشئ أفرادًا صالحين ومجتمعًا صالحًا لأن تصحيح القيمة يصحّح السلوك تلقائيًا، وهو تصحيح يتّسم بالديمومة والثبات. من أجل ذلك نقول إن بناء القِيَم الصالحة هو الأساس المتين لمشروع التربية كله، وكل مشروع تربوي إصلاحي يرتكز على طبقة أدنى من طبقة القيم لن يُكتَب له العمر الطويل.

- حيث إن القيم الصالحة تستمد وجودها من مصدر بشري (عقلي أو فطري) ومصدر ديني إلهي فينبغي أن تُربَطَ بهما حصرًا ولا تختلطَ بمصادر أخرى دنيوية، لا العيب ولا العادات والتقاليد، وبذلك نضمن ثبات القيمة وعدم تغيّرها مع تغير العادات والتقاليد، ونضمن حماية المجتمع من «التطبيع مع المنكرات والمحرمات».

[1] أخرجه أبو داود (٣٥٣٤) والترمذي (١٢٦٤).

[2] تفسير القرطبي (٦/١١٠).

[3] المرجع السابق (٢/٣٦٠).

[4] أخرجه مسلم (٤٩).

أ. مجاهد مأمون ديرانيّة

باحث إسلامي.

1 تعليق

التعليقات مغلقة