عمران كل أمةٍ ينبع من هويتها وثقافتها، ويميزها عن الأمم الأخرى، ومن أهم قضايا الأمّة الإسلامية الحاضرة صياغة فقهها العمراني الحضاري المنبثق من دينها وتاريخها؛ لاستعادة عزّها ونهضتها. وهذا المقال يكشف عن الخطوات المنهجية العلمية المتعلقة بالعمران ومفهومه، والكشف عن أسسه التي بينها القرآن وحددها.

تقديم:

لا تخفى حاجة أمّتنا الإسلامية الملحّة إلى نهوضها الحضاري، لتخرج من حال تخلّفها المزمن وقصورها في مختلف الميادين؛ لأجل ذلك هي بحاجة إلى فقه عمراني يحملها على العمل والسعي لتحقيق العمران، واستثمار خيرات الأرض، وتسخير سنن الله وقوانينه في الحياة والأحياء، والأمر في ذلك رهين باتّباعها للهدي الربّاني، بما يمدّها به من الرؤى المعرفية السديدة لمختلف القضايا العمرانية والحضارية.

و“العمران” مفهوم قرآني أصيل، عليه يدور الخطاب القرآني في العديد من قضاياه ومسائله، فإذا كان مفهومُ “التوحيد” متعلّقًا بتصوّر الخالق سبحانه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]، ومفهومُ التزكية متعلّقًا بالرؤية للإنسان المستخلَف في الأرض: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9]؛ فإنّ مفهومَ العمران يتعلّق بالرؤية لوظيفته في الكون المستخلَف فيه لقوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، بما هو عمران الأرض بحياة الإنسان، وعمران حياة الإنسان بالخير والصلاح.

مفهوم العمران في القرآن:

إنّ العمران الذي نتحدث عنه هو ذلك الوارد في قول الله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، أي ما يتعلق بالجانب المادّي من الحياة البشرية، وكلّ ما تعلقت به منافعهم ونظام معاشهم. ومعنى الاستعمار في الآية: “الإعمار، أي جعلكم عامرينها… ومعنى الإعمار أنَّهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأنّ ذلك يعدّ تعميرًا للأرض، حتى سمّي الحرث عمارة لأنّ المقصود منه عَمْر الأرض”[1].

وهو يدخل في معاني الخلافة في الأرض، بل نجد مَن رادفهما من المفسرين وجعلهما بالمعنى نفسه: “استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكّنكم في الأرض، تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلّون مصالحها”[2].

وعلى أيّة حالٍ، فإنّ العمران من مهام الإنسان الكبرى ضمن وظيفته الاستخلافية العامة: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]؛ بمعنى أنّه “الركن المكمّل لعملية (الاستخلاف)، والقيمة الحضارية الكبرى في الإسلام التي تؤطّر حركة الاستثمار في الكون، والتعامل مع الأشياء وفق منهج الله في أمره ونهيه… فمهمّة الخلافة تقتضي التعمير في الأرض تعميرًا مادّيًا، بالمنشآت الصالحة، وبالصناعة والزراعة ومقتضياتهما، وتعميرها معنويًا بإقامة العدل وإشاعة الإحسان بين الناس”[3].

ومن البداهة أنّه لكي يتحقّق العمران بهذا المعنى لا بدّ أن يتمّ عبر اجتماع الناس وإقامتهم واستقرارهم في مكان وموطن، وتعاونهم على شؤونهم، وكذا عبر مساحة الزمن المتمثّل في هذه الحياة الإنسانية والأعمار التي يتمتّع بها الناس، وهاتان الدلالتان مما تتضمّنه مادة “عَمَرَ” التي استعملها القرآن الكريم سبعًا وعشرين مرّة بصيغ مختلفة[4]، شاملةً في معانيها ثلاثة أبعاد متداخلة[5]:

» العمل: بمختلف صوره من غرس وزراعة وصناعة ومنشآت ومؤسسات كما تقدّم.

» والمكان: فالعمران “هو الاستقرار في مكان محدّد والتوطن فيه، والتخلّي عن حياة التنقّل في البادية، والرحيل من مكان إلى آخر، واللجوء إلى الفلاحة والزراعة، وتشييد المساكن والقصور، واتخاذ المصانع لتوفير متطلّبات الحياة المستقرّة، وتطوير أسبابها وأدواتها”[6].

» والزمن: وهو أكثر ما استخدمت له؛ فالعُمُر والعُمْر: “اسم لمدة عمارة البدن بالحياة”[7]، يقول تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر: 11].

“ولا شكّ أنّ مرور الزمن أمر مطلوب لإنجاز الأعمال وتنفيذ المهمّات وتحقيق الأهداف؛ فمرور الزمن عنصر في نمو الفرد الإنساني وتحقّقه ببعض الخصائص، واستكمال بعض المتطلّبات المادّية والمعنوية، ومرور الزمن عنصر في تحقّق المجتمع بمستوى معيّن من مستويات البناء والتشكّل الحضاري”[8].

فهذه المعاني قد احتوتها آية الاستعمار في معناها: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}؛ “وجعلكم عُمَّارًا فيها، فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم”[9].

وهكذا فإنّنا يمكن أن نعرّف عمارة الأرض وعمرانها من المنظور القرآني بأنّها: الفعل الإنساني الشامل والمتكامل الذي يتمثّل في شتّى صور العمل وأنواعه من زرع وبناء وتشييد وما إلى ذلك، وما يستتبعه، وما يترتّب عليه، وما يعرض له من أحوال، نتيجة اجتماع الناس واستقرارهم وإقامتهم على هذه الأرض، وفق هدي الله ومنهجه[10].

إنّ العمران من مهامّ الإنسان الكبرى ضمن وظيفته الاستخلافية العامة: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]

صيغة الطلب دليل المقصدية:

خلق الله تعالى الإنسان لعبادته، فوضع له شريعة لتعبيد الحياة كلّها بجميع فعالياتها ونشاطاتها لله عز وجل، بما في ذلك عمران الأرض وتحقيق التمكين عليها بما يحقّق للناس الحياة الطيبة، ونيل مصالحهم ومنافعهم المعنوية منها والمادية[11].

ففي الآية: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} جاء الأمر واضحًا والطلب صريحًا بعمارة الأرض؛ فطلب العمارة بلفظ الاستعمار بمعنى “أمركم بالعمارة، والعمارة متنوّعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه”[12]. وقد رُوي عن السلف أنّ معنى “وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا”: “أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس الأشجار”[13]، ويذكر الكيّا الهراسي أنّه “يدلّ على وجوب عمارة الأرض، فإنّ الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من الله تعالى للوجوب”[14].

قال الألوسي: “أي وهو الذي جعلكم عُمّارها وسكّانها، فالاستفعال بمعنى الإفعال، يقال: أعْمَرْتُهُ الأرْضَ واسْتَعْمَرْتُهُ إذا جعلته عامرها، وفوّضت إليه عمارتها، وإلى هذا ذهب الراغب وكثير من المفسرين، وقال زيد بن أسلم: المعنى أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن، وحفر أنهار، وغرس أشجار وغير ذلك، فالسين للطلب، وإلى هذا ذهب الكيّا، واستدل بالآية على أنّ عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب”[15].

ثم إنّه ذكر ما يُلحظُ في أقوال عموم المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} من استعمالهم لفظ “الجعل”، الذي من مدلولاته أن يكون المجعول مرادًا لله تعالى ومقصدًا[16].

فيظهر من هذا أنّ عمارة الأرض مقصد قرآني كبير، ما حدا بالأصفهاني إلى جعله المقصد الأول من مقاصد خلق الإنسان بقوله: “والفعل المختصّ بالإنسان ثلاثة أشياء؛ أولها: عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغيره”[17]، ثم ذكر مقصدي العبادة والخلافة.

ومن العلماء المعاصرين الذين قرّروا بوضوح مقصدية العمران: العلامة “علال الفاسي” حيث عدّ المقصدَ العام للشريعة الإسلامية: “عمارةَ الأرض وحفظَ نظام التعايش فيها، وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلّفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع”[18]، مستدلاً بقوله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، مضيفًا: “أنّ المقصود من استخلاف الإنسان في الأرض هو قيامه بما طوّق به من إصلاحها؛ والمراد بالإصلاح هنا: إصلاح أحوال الناس لا مجرّد صلاح العقيدة؛ كما يبيّن ذلك قوله في الآية الأخرى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 61]، فاستعمركم أي جعلكم مكلّفين بعمارة الأرض، وهذا الإصلاح هو الذي دعا إليه الرسل وظلّوا يعملون على تربية الناس عليه عن طريق التذكير بالفطرة وما جُبل عليه الإنسان بصفته إنسانًا ذا عقل ولغة وتكليف”[19].

وبهذا فإنّ العمران واجب من الواجبات الشرعية، و”لا تدلّ قرينة على صرفه عن غيره، فهو واجب على المسلمين كافّة كلٌّ حسب طاقته، وما يسّر الله لهم من الأعمال، فمن قصّر أو أهمل فهو آثم، لأنّه خالف ما أوجب الله عليه”[20].

وهذا ما ذهب إليه سيد قطب حين تناول الخلافة بمعنى عمارة الأرض، بقوله: “إنّ التصوّر الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله، بإذن الله، وفق شرط الله، ومن ثَمَّ يجعل العمل المنتج المثمر وتوفير الرخاء باستخدام كلّ مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها -بل الخامات والموارد الكونية كذلك- هو الوفاء بوظيفة الخلافة، ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة -وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف- طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة”[21].

وبالتالي، لا يخرج التكليف بعمارة الأرض عن المقصدية القرآنية، وإلّا يحصل نقيضه وهو الخراب، كما هو تعريف العمارة[22]، وفي ذلك فساد لا شكّ، ومنافٍ لمقصود الشارع في صلاح أحوال الناس، والقيام بمصالح الخلق، وحفظها، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}.

وعليه، يعتبر تحقيق العمران مقصدًا ضروريًا تتعلّق به مصالح الناس ومنافعهم في الحياة، و”ليس هامشيًا أو بعيدًا عن مراد الشرع؛ بل جاء في أعظم مقاصد الدين، ولا ينبغي للمكلف أن يكون مقصوده مخالفًا لمقصد الشارع، وهذا يقتضي أنّ العمل والبناء والزراعة والصناعة وصنوف التعمير هي من مقاصد الشرع الحنيف المطلوبة من عموم المسلمين”[23].

“إنّ التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله، بإذن الله، وفق شرط الله، ومن ثمّ يجعل العمل المنتج المثمر وتوفير الرخاء باستخدام كلّ مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها -بل الخامات والموارد الكونية كذلك- هو الوفاء بوظيفة الخلافة، ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة -وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف- طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة”

سيد قطب

وإذا كان العمران مقصدًا شرعيًا من ناحية تعلّق مصالح الخلق ومنافعهم به، فهو مقصد قرآني من ناحية أنّه يُتقوى به على إقامة دين الله وطاعته؛ إذ لا بدّ من قيام نظام الدنيا، ليقوم في الأرض نظام الدين، ففي سياق تفسيره لدعاء إبراهيم -عليه السلام- لمكة وأهلها بالأمن وسعة الرزق: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 126] يقول الرازي: “إنّ الدنيا إذا طُلبت ليُتقوى بها على الدين كان ذلك من أعظم أركان الدين، فإذا كان البلد آمنًا وحصل فيه الخصب تفرّغ أهله لطاعة الله تعالى، وإذا كان البلد على ضدّ ذلك كانوا على ضد ذلك”[24].

وهو المعنى الذي نستطيع أن نستشفه في قوله تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 3 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 3-4]، حيث يقرن تعالى بين الأمر بعبادته، وبين المنّ بنعمتي الأمن والمطعم، حيث لا يتأتّى القيام بالعبادة على وجهها الصحيح إلا في ظلّ استتباب الأمن ووفرة العيش، ولذا نجد الغزالي مثلاً يقرّر في اقتصاده أنّ: “نظامَ الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصّل إليه إلا بصحّة البدن”[25]، مستنتجًا: “إذن: نظامُ الدنيا شرطٌ لنظام الدين”[26].

تهيئة الأسباب قصد العمران:

ما كان للإنسان أن يقوم بمهمّته العمرانية في الأرض لولا أنّ الله تعالى هيأ ويسّر له الأسباب، فلما خاطب سبحانه الناس لم يخبرهم أنّه عَمَرَ لهم الأرض، بل خلق لهم هذا الكون وسخّره، وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، ثم أمرهم باستغلالها واستثمارها لعمارة الأرض والتمتّع بخيراتها.

وتنقسم هذه الأسباب إلى نوعين: موضوعية تخصّ ما تزخر به الأرض والطبيعة عمومًا من إمكانات ومقدّرات، وذاتية تخصّ الإنسان ذاته في هيئته التي خلق عليها، وفيما زُوّد به من قدرات وملكات تدفعه إلى القيام بمهمّته العمرانية.

أمّا النوع الأول: فالعبارة القرآنية التي يعبّر بها هي: “التسخير”، كقوله عز وجل: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: 13]، والتسخير من الألفاظ الدالّة على معنى تهيئة كلّ الأسباب، وتطويع جميع المسخّرات لتكون عونًا على عمارة الأرض وحسن الإقامة فيها، وقد كثر ذكره قرآنيًا كـ “شاحذٍ رئيسٍ نحو اكتشاف نواميسها ومعرفة مجالات التسخير منها، وكيفية خدمة الإنسان بها. وعقلٌ يخاطَب بهذا الأمر الدقيق البالغ في تحديد مهامّه الصالحة، وعدم تضييع وقته في مجالات لا تفيد؛ ينبغي أن يتفتّق ذهنه بالمخترعات والمكتشفات الحياتية التي تسهّل عليه البناء، والحصول على الغذاء، وبلوغ السماء، وتوفير الرخاء، وقطع المفاوز، وتيسير المصاعب، وتقليل المخاوف، وغيرها مما يشغل بني الإنسان ويرهقه في حياته. هذا الخطاب الذي حاول أسلاف الأمّة أن يجيبوا عنه من خلال حركة الكشوف والمخترعات بعد القرن الهجري الثاني”[27].

كما يستخدم تعبير: {خَلَقَ لَكُمْ} بالمعنى نفسه، كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وتعبير الرزق كقوله: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]. وغير ذلك من التعابير التي تفيد باعتماد تحقّق العمران على تهيؤ الأسباب الإلهية المبثوثة في الطبيعة والكون.

ومن صور تسخير الله تعالى للكون وتهيئة الأسباب[28]: بعض ما يتعلّق بتهيئة الأرض للعمارة، حيث يخبر تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15]؛ أي جعلها صالحة لاستقبال ما يمكن أن يحدثه الإنسان من العمارة، وميسرة لما خلق له؛ كما قال سبحانه: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا} [النبأ: 6]، أي “ممهدة مهيأة لكم ولمصالحكم، من الحروث والمساكن والسبل”[29].

ومن تذليلها أن ألقى فيها الجبال والأنهار: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [النحل: 15]، فـ “الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق، فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها، ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارًا، يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرّة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم”[30].

وأنزل الحديد، ليكون وسيلة من أهم وسائل بناء العمران وحمايته: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} [الحديد: 25]، فيخبر عز وجل عن خلق الحديد وفوائده من بأس شديد متعلّق بصناعة القوة المتمثلة في السلاح بمختلف أنواعه، ومن منافع ذات الصلة بمعايش الناس من مختلف الآلات والأدوات التي يستعان بها في الحرث والزرع والحياكة والطبخ والخبز، وما لا قوام للناس بدونه، وغير ذلك[31].

وهكذا، فقد هيأ الله الكون بما فيه وسخره ليوظفه الإنسان في عمارة الأرض، إنشاءً وحفظًا وتنميةً وتطويرًا.

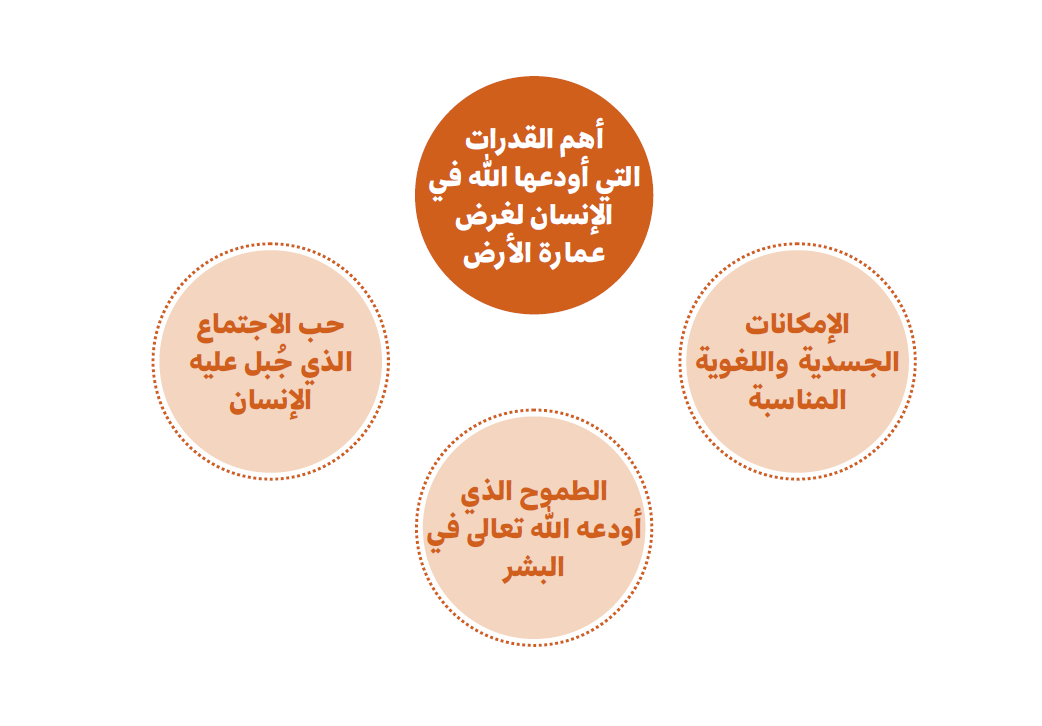

وأمّا النوع الثاني: فيخصّ الإنسانَ ذاته، فقد جهّز سبحانه الإنسان ببنية وقوام، واستعدادات وقدرات تمكّنه من هذا الاستخلاف، ولذلك جاء ارتباط خلق الإنسان من الأرض بأمره بعمارتها في قوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} إشارةً إلى ما بينهما من التناسب والتوافق، والوحدة والتناسق “بين النواميس التي تحكم الأرض -وتحكم الكون كلّه- والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته، كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك؛ وكي لا تتحطّم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة!”[32]، وإشارةً إلى أنّ منافعه من الأرض تناسب نعمة إنشائه من الأرض، فلأجل منافعه في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنّها من الأرض التي أنشئ منها، ولذلك عطف عليه: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}[33].

لقد جعل الله تعالى الإنسان على هيئة معيّنة: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4]، وما جُعل على هذا القوام الأحسن إلا ليساعده على إنشاء العمران في الأرض بيسر وتمكّن، وعلى الوجه الأصح والأكمل؛ فجانبه الروحي يمكّنه من السمو والعلوّ نحو الأفق الإلهي ليقتبس منه مضمون الخلافة أمرًا ونهيًا على سبيل الإدراك والاستيعاب والتحمّل، وجانبه المادي الأرضي يمكّنه من مباشرة الأرض بالسعي فيها لعمارتها[34].

ما كان للإنسان أن يقوم بمهمّته العمرانية في الأرض لولا أنّ الله تعالى هيأ ويسّر له الأسباب، فلما خاطب سبحانه الناس لم يخبرهم أنّه عَمَرَ لهم الأرض، بل خلق لهم هذا الكون وسخّره، وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، ثم أمرهم باستغلالها واستثمارها لعمارة الأرض والتمتّع بخيراتها

وفيما يلي نذكر إشاراتٍ فيما يتعلّق بجانبٍ من هذا القوام وشيئًا من تلك الهيئة، وكذا مما أودعه الله في الإنسان من قدرات؛ قصدَ إبراز وجه خدمته للبناء العمراني:

١- ما يتعلق ببنيته الجسدية وبعض المظاهر الرفيعة فيها: أجمل الأصفهاني القول فيها في جزء من حديثه عن فضل الإنسان قائلاً: “وأما فضله في جسمه: فباليد العاملة، واللسان الناطق، وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كلّ ما أوجد في هذا العالم، وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4]”[35].

إنّ هذه القامة المنتصبة إلى الأعلى، وذلك التركز لوسائل الإدراك في الطرف الفوقي من الإنسان، لهو الوضع المناسب الذي هيأه الله تعالى “للإشراف على الظرف المكاني المحيط بالإنسان على أبعاد كبيرة؛ بحيث تكون له القيوميّة على تلك الأبعاد في مختلف الجهات، سواء في الاحتراس من الغوائل، أو في رعاية المنافع، أو في الرصد والتطلّع لإنشاء المصالح ومراقبتها واستثمارها، فأين الإنسان في هذا التقويم الرفيع من البهيمة التي خلقت مكبّة على وجهها، فلا يكون إشرافها إلا على المساحة القليلة من المكان والسمت الواحد من الجهات”[36].

وأما أعضاء الجسم فتشكّل بحقّ “معدات عجيبة من الأعضاء والمفاصل تمكّنه من ردّ العوادي على جسمه، وتوجيه الموجودات من حوله لما فيه منفعته. وبنفس الأهمية يقال عن سائر أجهزة هذا الجسم الذي ركّب على نحو مصمّم للحياة في هذا العالم؛ فالحواس -نوافذ الإنسان للتعامل مع عالم المحسوسات- جاءت مقيسة ومصمّمة وفق المسرح المهيأ لعيشه وأداء عمرانه، وهكذا قضت حكمة الله تعالى أن يهيئ الإنسانَ في ذاته على حالٍ وتركيبٍ متناسبين مع ما ركّب عليه الكون في أبعاده وقوانينه وأحجامه بما يتلاءم ومهمّته العمرانية في الأرض، وما يستجيب لقدرته على التعامل العمراني مع الطبيعة تعاملاً إيجابيًا فعالاً… ويبدو ذلك التسخير الكوني للإنسان فيما ركّب عليه الكون من قوانين كمية وكيفية تحكم عناصره، تناسب تمامًا الكيان الإنساني في وجوده ابتداء”[37].

٢- وممّا أودعه الله تعالى في الإنسان: “الطموح”؛ إذ خلق فيه “حاجات وشهوات تدفعه إلى إشباعها وتلبيتها؛ فينتج عن السعي لإشباعها إعمار الأرض، وخلق فيه ذوقًا وإحساسًا بالجمال يتمكن به أن يضفي مسحة من الحسن والبهاء على عمرانه، وخلق فيه عقلاً يقدر به على اكتشاف الكون وقوانين الحياة واكتساب العلم الذي بموجبه يستطيع التحرك في أرجاء السماوات وتسخير ما في الكون لعمارة الأرض: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرحمن: 33]، وخلق فيه قدرة بدنية يستطيع بها تحمل أتعاب الإعمار ومشاق تحقيق المصالح”[38].

وهذا يعدّ من خواصّ الإنسان التي يتميز بها عن سائر الحيوانات كما ذكر ابن خلدون وقال: “ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه واكتساب أسبابه، لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه، وهداه إلى التماسه وطلبه؛ قال تعالى: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50]”[39].

٣- كما جُبل الإنسان على حبّ الاجتماع مع الناس والأنس بهم؛ إذ هو مدني بالطبع، لا بد له من الاجتماع مع بني جنسه، من هنا جاءت تسميته الإنسان؛ إذ من طبيعته الأُنس والاجتماع مع نظائره، وقد تحدّث الماوردي عن هذه المسألة، بقوله: “الإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه، واستعانته صفة لازمة لطبعه وخلقة قائمة في جوهره، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، يعني عن الصبر عما هو إليه مفتقر واحتمال ما هو عنه عاجز”[40]. وأكّد ابن خلدون هذا المعنى بقوله: “لا تمكن حياة المنفرد من البشر، ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه؛ وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبدًا بطبعه”[41].

هذا، وتتعدّد أسباب العمران الكامنة في الإنسان وتتشعّب، فلا تسع إلا هذه الإشارات، وتلك الأجزاء لجانب واحد فقط، فخلق الله تعالى وإبداعه أعظم من أن تحصره كلمات وفقرات، بل ومقالات ومؤلّفات.

خاتمة:

خاتمة:

عمارة الأرض من المفاهيم المركزية في الإسلام، ومقصد من مقاصده العليا، وقد هيأ تعالى للإنسان الأسباب المساعدة على العمران بشقّيها الكوني والذاتي اللازمة لذلك، فما عليه إلا أن يتعرّف على سنن الله في الكون، ويحسن استغلال موارده، ويخلص النية لله تعالى في هذا الإعمار، ويقصد به نفع البشرية ورفعتها، فحينذاك سيكون قد قام بوظيفة الاستخلاف في الأرض خير قيام.

فاطمة الزهراء دوقيه

دكتوراه في الدراسات الإسلامية، مجال الدرس القرآني والعمرا ن البشري – المغرب

[1] التحرير والتنوير، لابن عاشور (١٢/ ١٠٨).

[2] تفسير ابن سعدي، ص (384).

[3] قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة، لمحمد عبد الفتاح الخطيب، ص (٩٩).

[4] ومنها: عَمَرُوهَا، یَعْمُر، نُعَمِّرُ، یُعَمَّرُ، اعْتَمَرَ، اسْتَعْمَرَ، المَعْمُورِ، العُمُر، وَالعُمْرَة، وَعِمَارَةَ. يراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، ص (٤٨٢-٤٨٣).

[5] تراجع التفاصيل في منظومة القيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران، لفتحي ملكاوي، ص (١٢٨-١٤٢).

[6] المرجع السابق، ص (١٣٨).

[7] مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (٥٨٦).

[8] منظومة القيم العليا، لفتحي ملكاوي، ص (١٣٠).

[9] تفسير الطبري (12/453).

[10] وينظر تعريف ابن خلدون للعمران، المقدمة، ص (٥٠).

[11] يراجع: قيم الإسلام الحضارية، ص (٩٩).

[12] الكشاف، للزمخشري (١٢/٤٨٩).

[13] فتح القدير، للشوكاني، ص (٦٦٣).

[14] أحكام القرآن، للكيّا الهراسي (٢/٢٢٦).

[15] روح المعاني، للألوسي (١٢/٨٨).

[16] ينظر: تفسير الطبري (٤/٢٨٨)، وتفسير القرطبي (١١/١٤٩)، وتفسير ابن كثير (٤/٣٣١)، والتحرير والتنوير (١٢/١٠٨)، ومحاسن التأويل، للقاسمي، ص (٣٤٦١).

[17] الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ص (٨٢).

[18] مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلال الفاسي، ص (٤٥-٤٦).

[19] المرجع السابق، ص (٤٦).

[20] مفهوم التنمية بين الإسلام والفكر الوضعي، محمد الدسوقي، مجلة الوعي الاسلامي، العدد 251، (ربيع الأول ١٤١٧ه- يوليوز/غشت ١٩٩٧م)، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الكويت، ص (٥٤).

[21] في ظلال القرآن، لسيد قطب (٦/٩٣٢).

[22] المفردات، للأصفهاني، ص (٥٨٦).

[23] الوعي الحضاري، للقحطاني، ص (٨٦).

[24] تفسير الرازي (٤/٥٩).

[25] الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، ص (١٧٠).

[26] المرجع السابق، ص (١٧٠) بتصرف.

[27] الوعي الحضاري، ص (٩٠).

[28] ينظر: مسارات العمران من خلال القرآن، زيد أبو شعراء، مجلة حراء، عدد ١٨، السنة ٥، ص (٩).

[29] تفسير السعدي، ص (906).

[30] المرجع السابق ص (437).

[31] ينظر: تفسير ابن كثير (٨/٢٨).

[32] في ظلال القرآن (١/89).

[33] ينظر: التحرير والتنوير (١٢/١٠٨).

[34] قيمة الإنسان، لعبد المجيد النجار، ص (19).

[35] الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (٧٨).

[36] قيمة الإنسان، ص (٢٠).

[37] خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، عبد المجيد النجار، ص (٤٢).

[38] مسارات العمران من خلال القرآن، لزيد بو شعراء، ص (٩-١٠).

[39] مقدمة ابن خلدون، ص (٥٥-٥٦).

[40] أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص (١٤٣-١٤٤).

[41] مقدمة ابن خلدون، ص (٤٧٨).