مدخل:

من سنن الله تعالى أن جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، قال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين﴾ [العنكبوت: ٢-٣]؛ وذلك لتمييز العابدين من المعاندين، «فالله سبحانه لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان»[1]، فتارة يبتلي الإنسان بالمسرات وتارة يبتليه بالمصائب، فهو يتقلب بين شكر وصبر، قال تعالى: ﴿وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَةً وَإِلَينا تُرجَعونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال ﷺ: (عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)[2].

والفتن في الأمة من صنوف الابتلاءات، فقد أشرف النبي ﷺ على أطم من آطام المدينة فقال: (هل ترون ما أرى؟)، قالوا: لا، قال: (فإني لأرى الفتن تقع خلالَ بيوتِكم كوقع القطر)[3].

وقال: (ستكونُ فِتَنٌ، القاعِدُ فيها خيرٌ من القائمِ، والقائِمُ فيها خيرٌ من الماشِي، والماشِي فيها خيرٌ من السَّاعِي، مَن تَشَرَّفَ لها تَسْتَشْرِفْهُ، فمن وجدَ منها مَلْجَأً أو مَعاذًا، فَلْيَعُذْ بهِ)[4].

أشد الفتن وأخطرها:

تكثر الفتن -لاسيما في آخر الزمان- وتتنوع وتشتد، وأشدها خطرًا وأثرًا هي الفتنة في الدين وعدم الثبات على الحق، قال ﷺ: (بادِروا بالأعمالِ فِتَنًا كقِطَعِ الليلِ المظلمِ، يُصبِحُ الرجلُ مؤمِنًا ويُمسِي كافِرًا، أو يُمسِي مؤمِنًا ويُصبِحُ كافِرًا، يَبِيعُ دينَهُ بعَرَضٍ من الدنيا)[5]، ومع أن عامة الناس معرّضون للفتن إلا أنَّ فتنة العاملين في مجالات الدعوة والعلم هي الأخطر والأكبر؛ لعظيم أثرهم على الناس؛ فإذا ضلوا كانوا مصدر فتنة وإضلال، كما قال تعالى عن الأئمة المتبوعين المؤثّرين في الناس: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ [القصص: ٤١]، وقال ﷺ: (إن أخوفَ ما أخافُ على أمتي كلُّ منافق عليمِ اللسان)[6].

عامة الناس معرَّضون للفتن، إلا أنَّ فتنة العاملين في مجالات الدعوة والعلم هي الأخطر والأكبر؛ لعظيم أثرهم على الناس؛ فإذا ضلُّوا كانوا مصدر فتنة وإضلال

أسباب الفتنة في الدين:

قد تصيب الفتنة العاملين للدين من أهل الدعوة والإصلاح كما تصيب غيرهم، وتنحرف بهم عن جادة الصواب، ومن أهم أسباب ذلك:

١- التكبُّر على الحق أو الخلق:

بأن يصيب الإنسانَ اغترارٌ بعلمه أو عمله أو مكانته فيظن أنّ له مزية على غيره، أو أنه وصل لمرحلة يقرر فيها المسائل بمعزل عن نصوص الشريعة وأحكامها، أو أنه أصبح حاكمًا عليها، أو أنه مستغن عن فضل الله بذكائه وقدراته.

وقد كانت فتنة إبليس من هذا النوع؛ إذ تكبّر عن الحق عندما أبى الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم، وتكبّر على آدم عليه السلام عندما رأى نفسه خيرًا منه: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقد حذّرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الصنف من الافتتان، وضرب فتنة عالمٍ من علماء بني إسرائيل مثالاً لذلك، عندما اغترَّ بعلمه وبما أعطاه الله من إجابة الدعاء، فظنَّ أنَّه قادرٌ على الوقوف في وجه نبي الله موسى عليه السلام والدعاء عليه! قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٥-١٧٧].

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «فدلت الآية لمن تدبرها على ألا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه، إذ لا يدري بما يختم له…»[7].

«إنه مشهد من المشاهد العجيبة… إنسان يؤتيه اللّه آياته، ويخلع عليه من فضله، ويكسوه من علمه، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع… ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخًا… ها هو ذا ينسلخ من آيات اللّه ويتجرد من الغطاء الواقي، والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضًا للشيطان لا يَقِيه منه واقٍ، ولا يحميه منه حامٍ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه.

﴿ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ﴾. ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حولهم. ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخًا. ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان، هابطون عن مكان «الإنسان» إلى مكان الحيوان…

﴿ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ﴾ وهل أسوأ من هذا المثل مثل؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا؟»[8].

٢- الحسد:

قد يصيب النفس البشرية من الأمراض والعلل ما يحرفها عن جادة الصواب، ومن أخطرها: حسد الآخرين على ما هم عليه من تفوق في علم، أو تأليف وتصنيف، أو مكانة، أو أتباع وتلاميذ، ونحو ذلك.

والحسد بين العاملين للإسلام موجود منذ القدم، حتى قيل: «هلاكُ العلماء بحسدهم»[9].

ومن أعظم أسباب الحسد: ما يقع بينهم من التنافس، والرغبة في الانتصار للنفس لا للحق؛ مما يدفعهم لركوب أنواع من الباطل، منها:

- الاستقواء بالسلطة السياسية في الخصومة مع الآخرين، والسعي بالوشاية بهم للسجن أو القتل أو الإبعاد.

- الاستعانة بالسلطان لفرض المذهب ونشره حتى لا يخالفه في ذلك أحد.

- تنفير الناس من الدعاة الآخرين بتشويه السمعة والاتهام بقبيح الأوصاف، حتى وصل الحال بالبعض إلى السب على المنابر، وفي الدروس العلمية، وتخصيص مؤلفات ومنتجات علمية في ذلك.

- العمل على منع المنافسين من التعليم والتأليف بالسعاية لدى السلطان أو تشويه سمعتهم بين الناس.

ويستعينون على ذلك بالكذب والافتراء، أو تحميل الكلام والمواقف ما لا تحتمل وتفسيرها على أسوأ المعاني والمقاصد.

وقد حمل التاريخ القديم والمعاصر من أمثلة هذا البغي الناتج عن الحسد أسوأ الأمثلة وأقبحها مما يتنزه عنه عامة الناس فضلاً عمن يدعي أنه يعمل لخدمة الإسلام وأهله.

حَمَلة الدّين ينتظر منهم تهذيب نفوس الناس وإصلاحها، والزهد فيما بأيديهم من متاع الدنيا، والانشغال بالآخرة، فإذا تخلَّوا عن مهمتهم ونافسوا الناس على الدرهم والدينار، وفشا فيهم الجشع والطمع؛ فقدوا مكانتهم وتأثيرهم، واستحالوا مثالاً سيئًا لاستغلال الدين للدنيا، فأفسدوا وأضلُّوا

٣- التنافس على الدنيا:

بما فيها من مال ومتاع وجاه ورياسة، وقد حكى الله تعالى لنا جانبًا مما وقع فيه مَن قبلنا، وأن تفرقهم وبغيهم على بعض إنما كان بسبب الافتتان بالدنيا، فقال تحذيرًا من التشبه بهم: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩]. قال أبو العالية: «بغيًا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها، فقتل بعضهم بعضًا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس»، قال الطبري: «إنهم أتوا ما أتوا من الباطل على علم منهم بخطأ ما قالوه، وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه تعديًا من بعضهم على بعض، وطلبَ الرياساتِ والملك والسلطان»[10].

لذا جاءت النصوص الشرعية محذِّرةً من الاغترار بالدنيا والافتتان بها، كقوله ﷺ: (فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلكَكم كما أهلكتهم)[11].

وذلك لأن حملة الدين ينتظر منهم العمل على تهذيب نفوس الناس وإصلاحها، والزهد فيما بأيدي الناس من متاع الدنيا، والانشغال بأمور الآخرة، فإذا تخلوا عن مهمتهم تلك، ونافسوا الناس على الدرهم والدينار، وفشت فيهم أخلاق الجشع والطمع، فقدوا مكانتهم وتأثيرهم، بل ربما استحالوا مثالاً سيئًا لاستغلال الدين للدنيا، فأفسدوا وأضلوا.

وهذا المسلك الخطير حذَر منه النبي ﷺ فقال: (من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار)[12]. يقول الإمام الآجري: «فمن طلبه للفخر والرياء، والجدل والمراء، وتأكَّلَ به الأغنياء، وجالس به الملوك وأبناء الملوك، لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنةً لكل مفتون، لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء»[13].

وقد ثبت في الحديث أن مِن أول من تسعر بهم النار: رجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن ليقال: عالم، أو قارئ[14].

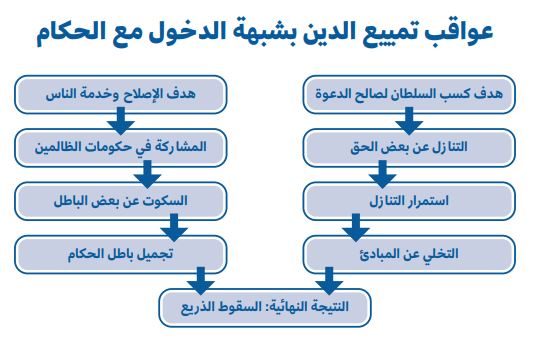

٤- فتنة الحكم والسلطة:

للسلطة والحكم سحر وبريق لا تخطئه العين، ولا تكاد تنجو من آثاره نفس بشرية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من التشوف لتولي المناصب والسعي إليها، كما ورد التشديد على أهل العلم خاصة في عدم الدخول على الحكّام لغير النصيحة لهم، أو قبول أعطياتهم ومناصبهم؛ لما يسببه ذلك من تغير نفوسهم، وخضوعهم لهم؛ مما يجعلهم تابعين لهم، ويعرضهم للسكوت عن ظلمهم وباطلهم، أو إفتائهم بما تشتهي أنفسهم.

قال ابن رجب: «وسبب هذا ما يُخشى من فتنة الدخول عليهم؛ فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدًا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم؛ فإذا شاهدهم قريبًا مالت النفس إليهم؛ لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تُحَسِّن له ذلك، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه، وقَبِل ذلك منهم»[15].

وقال ابن المبارك: «إن سفيان كان يقول: إن هؤلاء قد أوتوا من الدنيا ما ترى، فإذا دخلت عليهم فرأيت برًا من هاهنا، ولطفًا من هاهنا، وتكرمة من هاهنا، ووسادة من هاهنا، ومرفقة من هاهنا، فأي قلب يحمل هذا لا يميل إليهم؟!»[16].

وقال الفضيل بن عياض: «كم من عالم يدخل على الملك ومعه دينه، ويخرج وليس معه منه شيء، فلا جعل الله مصيبتنا في ديننا»، فقلنا: وكيف ذاك؟ قال: «يصدقه في كذبه، ويمدحه في وجهه»[17].

وقال ابن الجوزي ممثلاً حالات الضعف وموانع النصيحة الصادقة في الدخول على السلاطين: «الدخول على السلاطين خطر عظيم؛ لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم، أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم، وقد كان سفيان الثوري -رضي الله عنه- يقول: «ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم»، وقد كان علماء السلف يبعدون عن الأمراء لما يظهر من جورهم»[18].

ومن الفتن المعاصرة: فتنة دخول عدد من العاملين لخدمة الإسلام في الحكومات القائمة على الظلم والفساد ومشاركتها أعمالها بنيّة الإصلاح وخدمة الناس، لكنّ بعضهم يتحول إلى أداة من أدوات منظومة الحكم القائمة نتيجة غياب الوعي المطلوب في مثل هذه المهمّات العسيرة، وغياب اليقظة الكاملة للمكائد المحيطة مع ضعف المقاومة الداخلية للشر ومنطلقاته الخفية، فيجدون أنفسهم محصورين بأطر معينة لا يستطيعون تجاوزها، وصلاحيات لا يملكونها، فيضطرون تحت ضغط الواقع إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات والتي سرعان ما تصل إلى الثوابت، ويدافعون عن النظام بعد أن كانوا يعارضونه؛ لأنهم صاروا جزءًا منه، مما يضطرهم للقبول والصمت عن أخطاء ومظالم كثيرة، ثم ما إن يلحق بهم الفشل أو الهزيمة -المرتب لها مسبقًا- حتى تبدأ فتنة أخرى برمي الإسلاميين ومشروعهم بالفشل وعدم القدرة على الحكم وعدم صلاحيته لهذا الزمان، ثم سقوط الأحزاب والجماعات التي ينتمي لها هؤلاء -بما تحمله من اسم ومشروع إسلامي- بسبب اصطفافها مع الظلمة والفاسدين.

فهؤلاء بدلاً من أن يكون اشتراكهم في الحكم أداة للإصلاح أصبح أداة للطعن في الإسلام وتشويه سمعته، وتلميع صورة هذه الأنظمة.

«وأصحاب السلطان يَستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلّموا في جانب ما أو أمر من الأمور فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها.

والتسليم في جانب -ولو ضئيل- من جوانب الدعوة تكسب أصحاب السلطان إلى صفها، هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة، والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون في دعوتهم، ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة فلن تنقلب الهزيمة نصرًا»[19].

«كم من عالم يدخل على الملك ومعه دينه، ويخرج وليس معه منه شيء، فلا جعل الله مصيبتنا في ديننا»

الفضيل بن عياض

مما يعين في الثبات على الحق:

١- عدم التنازل عن المبادئ إلى أنصاف الحلول:

وعدم الاستجابة لاستدراج المتربصين والمخادعين لتحصيل شيء من المنافع أو المصالح الموهومة، قال تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتّخَذُوكَ خَلِيلاً ٧٣ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ٧٤ إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾ [الإسراء: ٧٣-٧٥].

قال سيد قطب: «هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله ﷺ، وهي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائمًا، محاولة إغرائهم لينحرفوا -ولو قليلاً- عن استقامة الدعوة وصلابتها ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة.

ومن حَمَلة الدعوات مَنْ يُفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينًا، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية إنما يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق.

وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها، ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق.

وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء ولو يسير، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل، لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء، والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها، فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغُر والذي يسكت عن طرف منها مهما ضَؤل، لا يمكن أن يكون مؤمنًا بدعوته حق الإيمان، فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر، وليس فيها فاضل ومفضول وليس فيها ضروري ونافلة، وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه.

وهي كلّ متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه. كالمُرَكَّبِ يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره»[20].

٢- عدم الركون لأهل الضلال والانحراف:

والركون هو الميل إليهم وموافقتهم على ضلالهم وانحرافهم، قال تعالى في معرض الامتنان على النبي ﷺ: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ٧٤ إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾ [الإسراء: ٧٤-٧٥].

قال البيضاوي: «معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ﴾ أنك كنت على صدد الركون إليهم لقوة خداعهم وشدة احتيالهم، لكن أدركتك عصمتنا فمنعتك من أن تتقرب من الركون فضلاً عن أن تركن إليهم، وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام ما هَمَّ بإجابتهم مع قوة الداعي إليها، ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه»[21].

قد يبدو المؤمنون الصادقون في عين الداعية ضعفاء محتاجين، لا يؤبه لهم في المجتمع، يشعر بعبئهم عليه أكثر من إعانتهم له، مع أنهم مستعدون للتضحية والتحمل والبناء، وقد يرجو الداعية أن يتبعه بعض الوجهاء والأثرياء وأصحاب المكانة المرموقة، مع بُعدهم الشديد

٣- التأسي بأهل الحق والاستقواء بهم:

المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، يُرشِدونه وينصحونه، ويردونه عن الخطأ إن وقع فيه، قال تعالى موجهًا نبيه ﷺ: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

فقد يبدو المؤمنون الصادقون في عين الداعية ضعفاء محتاجين، لا يؤبه لهم في المجتمع، يأخذون منه أكثر مما يقدمون له، يشعر بعبئهم عليه أكثر من إعانتهم له، مع أنهم مستعدون للبذل والتضحية والتحمل والبناء، وقد يرجو الداعية أن يتبعه بعض الوجهاء والأثرياء وأصحاب المكانة المرموقة، مع أنهم قد لا يقتربون، ولو اقتربوا فقد يفسدون الدعوة، ولذلك جاء التوجيه في الآية الكريمة بالتزام هذه الثلة الصادقة المقبلة وإن بدت ضعيفة.

ومجمل كلام أهل التفسير في معناها: احبس نفسك يا محمد وثبتها مع من يقيمون على طاعة الله وعبادته، ولا تجاوزهم إلى غيرهم من أهل الدنيا طلبًا لزينتها، ولا تحتقرهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة رغبة في مجالسة أهل الشرف والغنى، «ولا تكن مطيعًا ولا محبًا بمن شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا وفرط في حياته وأضاعها، ولا تكن محبًا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه»[22].

وقد كانت وصية النبي ﷺ لأمته في آخر الزمان لزوم الجماعة، ففي حديث حذيفة بن اليمان حينما سأل النبي ﷺ: «فما تأمرني إن أدركني ذلك؟» قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)[23].

وعن عمر بن الخطاب t أنَّ رسول الله ﷺ قال: (فمن أحَبّ منكم أن ينال بُحْبُوحةَ الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد)[24].

٤-الصبر وعدم استعجال النتائج:

فمع الابتلاءات الكبيرة في هذا العصر، وطول مدّتها وشدّتها قد تُصاب بعض النفوس بالضجر أو التذمُّر، ولا تصبر على طول الطريق، وتستبطئ النصر، فتتعجَّل النتائج؛ مما يوردها المهالك.

والصبر على تحقق النتائج وقطف ثمار الدعوة هو منهج الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وهو وصية الله لرسوله ﷺ: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، ولعباده وأوليائه كافةً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وهو سبب النجاح وطريق الفلاح: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

الدعاء رفيق الداعية، فهو يسألُ الله العون على دعوة الناس وهدايتهم للحق، ويسأله العِصمة من الزلل، والثبات في وجه الفتن والمصاعب

٥- الدعاء:

الذي هو صلة العبد بربه، وهو خط الدفاع الأول والأخير للمؤمن، إذ تحيط بالمؤمن فتن الليل والنهار، ويحاصره الأعداء من داخل الصف ومن خارجه، وقد لا يوفق في بعض اجتهاداته، بل قد يقع أسيرًا لبعض أخطائه وزلاته، فيكون الدعاء هو حبله الأخير الذي يناجي فيه ربه، فيجدِّد عزيمته ويطلب من ربه الحول والقوة على مواصلة الطريق، ويسأله الإعانة في بذل الأسباب والتوفيق في بلوغ الغايات.

والدعاء رفيق للداعية في كل حال، فهو يدعو الله أن يستجيب الناس لأمر ربهم وهدي نبيهم ﷺ، كدعاء إبراهيم وإسماعيل لهذه الأمة العظيمة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩]، وهو يدعو لنفسه ويسأل الله لنفسه الرحمة والهداية، ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]، ويدعو الله أن يثبته ويعصمه في الفتن والمصاعب، كدعاء سحرة فرعون بعد أن آمنوا وأشرقت نفوسهم للحق وهددهم فرعون بالتنكيل بهم فسألوا الله التثبيت والإعانة: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

وختامًا:

للثبات على الحق أثمانٌ باهظة تتمثل في تشويه السمعة، والسجن والتضييق، والإبعاد والنفي، ونقصان ذات اليد، وقلة الأتباع والأنصار في بادئ الأمر، لكن العاقبة النهائية للثبات عظيمة تتمثل في تحقيق النصر المادي على الأعداء، وتحقيق العلو المعنوي عليهم، وهذا مشاهد في زماننا هذا كما عرفناه في سير الأنبياء والصالحين قبلهم.

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة»[25].

[1] تفسير ابن كثير (٦/٢٦٣).

[2] أخرجه مسلم (٢٩٩٩).

[3] أخرجه البخاري (٧٠٦٠).

[4] أخرجه البخاري (٣٦٠١).

[5] أخرجه مسلم (١١٨).

[6] أخرجه أحمد (١٤٣).

[7] تفسير القرطبي (٧/٣٢٣).

[8] في ظلال القرآن، لسيد قطب (٣/١٣٩٦-١٣٩٧).

[9] محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني (١/٦٥).

[10] تفسير الطبري (٦/٢٧٧).

[11] أخرجه البخاري (٤٠١٥) ومسلم (٢٩٦١).

[12] أخرجه الترمذي (٢٦٥٤).

[13] أخلاق العلماء، للآجري، ص (٨٣).

[14] أخرجه مسلم (١٩٠٥).

[15] رسالة: شرح حديث (ما ذئبان جائعان) لابن رجب، ص (٨٦).

[16] أخبار الشيوخ، للمَرُّوذي، ص (٥١-٥٢).

[17] المرجع السابق، ص (٤٣).

[18] تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص (١٠٩).

[19] في ظلال القرآن، لسيد قطب (٤/٢٢٤٥).

[20] المرجع السابق نفسه.

[21] تفسير البيضاوي (٣/٢٦٣).

[22] تفسير ابن كثير (٤/١٥٤).

[23] أخرجه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

[24] أخرجه أحمد (١٧٧).

[25] الوابل الصيب، لابن القيم، ص (٤٨).

لتحميل المقال اضغط [هنا]