مدخل:

خططت دول الاستعمار لترك مَن ينوب عنها في المنطقة تمزيقًا وتحريشًا وإضعافًا، فكان أن اتفقت الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا على إنشاء “وطن قومي لليهود” في فلسطين، رافق ذلك رغبةٌ صهيونيةٌ في إنشاء مستعمرة تجمع شتاتهم في فلسطين، فالتقى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل برئيس الوزراء البريطاني جوزيف تشمبرلن سنة 1902م وقال له: “إنَّ قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين التي يمكن أن تكون (دولة حاجزة) بحيث تؤمّن المصالح البريطانية”؛ فاتفقت الإرادتان على ذلك، وتُرجم الاتفاق عمليًا بإنشاء الكيان الغاصب المسمى “دولة إسرائيل”، والتي تعتمد في بقائها على دعم سياسي واقتصادي وعسكري غربي لا محدود.

ومنذ ذلك الحين بذلت تلك الدول جهودًا كبيرة لتثبيت الكيان الغاصب في المنطقة، والدفاع عنه، وإرغام شعوب المنطقة ودولها على تقبله والتعامل معه، وبعد محطات وجولات صرنا اليوم إلى مجموعة من الدول طبعت علاقاتها مع الكيان الغاصب، وأخرى تُدفع دفعًا نحو التطبيع، وثالثة تراوح بين شدٍّ وجذب.

التعامل مع العدو بين المحنة والابتلاء:

إنّ التعامل مع العدو من أشدّ المحن التي تواجه الدول والأفراد؛ فهو امتحان للإيمان والثبات، يكشف معادن النفوس وصدق ثباتها على المبادئ، وفيه يتساقط الكثيرون؛ إمّا طمعًا في مكاسب زائلة، أو جبنًا من بطشه وسطوته، أو استسلامًا لقوّته، أو خيانةً وعمالة.

والتعامل مع العدو ليس شأنًا سياسيًا فقط، بل له ارتباط وثيق بالدين والثقافة والحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو محنة إيمانية وابتلاء شرعي، يتمايز فيه أهل الوفاء عن أهل النفاق، ومن واجب الأمة –شعوبًا وحكامًا– أن تضبط علاقتها بالعدو وفق منهج الشرع، وألا تنخدع بالإغراءات أو تنكسر أمام التهديدات؛ حتى تحافظ على هويّتها وعزّتها واستقلالها.

وأخطرُ ما يكون الابتلاء بالعدو حين يتعلق بالحكام؛ إذ قد يدفعهم الطمع في الحفاظ على المنصب والمكانة أو السعي إلى “الشرعية السياسية” إلى عقد اتفاقات تفرّط بحقوق الأمة، أو تتجاوز حدود الشرع. وقد عرف التاريخ حكامًا تلطخت أيديهم بالخيانة والعمالة، كبعض الدويلات التي عاصرت الحملات الصليبية زمن الدولة العباسية، وبعض ملوك الطوائف في الأندلس، وعددٍ من الحكام المعاصرين الذين ارتموا في أحضان قوى الاستعمار، حتى صاروا أداةً لتنفيذ سياسات الأعداء في بلادهم، مقابل بقائهم على كراسيهم.

وفي المقابل خلّد التاريخ أسماء حكام بصفحات مشرقة في الثبات أمام العدو، رفضوا التنازل عن ثوابت المسلمين رغم الإغراءات والضغوط، والتحموا مع شعوبهم، وقدّموا مصلحة أمتهم؛ فكتب الله على أيديهم الانتصار، كألب أرسلان، ونور الدين زنكي، وصلاح الدين الأيوبي، والمظفر قطز، والمعتمد بن عبّاد، وعبد الكريم الخطابي، وغيرهم كثير، وبين هؤلاء وهؤلاء فريق ثالث لم ينزلوا إلى مستوى الخنوع والعمالة والاستسلام، وفي الوقت نفسه لم ترفعهم همتهم ليكونوا من صفوف الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل عز أمتهم وتحريرها من العدو المحتل.

التعامل مع العدو ليس شأنًا سياسيًا فقط، بل له ارتباط وثيق بالدين والثقافة والحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو محنة إيمانية وابتلاء شرعي، يتمايز فيه أهل الوفاء عن أهل النفاق، ومن واجب الأمة –شعوبًا وحكامًا– أن تضبط علاقتها بالعدو وفق منهج الشرع، وألا تنخدع بالإغراءات أو تنكسر أمام التهديدات؛ حتى تحافظ على هويّتها وعزّتها واستقلالها

ضوابط السلم مع العدو المحتل:

الأصل في الشريعة أن العلاقة مع العدو المحتل تقوم على جهاد الدفع والمقاومة؛ حمايةً للدين وتحريرًا للبلاد وردًّا للعدوان، ولا يجوز العدول عن هذا الواجب إلى أي شكل من أشكال السلم معه إلا بضوابط عديدة، من أهمّها ما يأتي:

1- تعذّر الجهاد والاضطرار للسلم، فإذا كان المسلمون في قوةٍ وتمكين فالأصل في حقهم القتالُ والدفعُ، حتى ينكفَّ شرّ الأعداء، قال تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35]، قال الحافظ ابن حجر: “ومعنى الشرطِ في الآية أن الأمرَ بالصلحِ مقيدٌ بما إذا كان الأحظُّ للإسلام المصالحةَ، أما إذا كان الإسلامُ ظاهرًا على الكفرِ ولم تظهر المصلحةُ في المصالحةِ فلا”[1]. وقال أبو بكر بن العربي: “فإذا كان المسلمون على عِزةٍ وقوةٍ ومنَعةٍ، وجماعةٍ عديدةٍ، وشدةٍ شديدةٍ؛ فلا صلحَ”[2]، وهذا ما يوجب الإعداد دائمًا، كما سيأتي.

2- عدم التنازل عن ثوابت الدين وحقوق المسلمين، فيحرم التفريط في العقيدة، أو الاعتراف بما يُبطل حقًا شرعيًا ثابتًا للأمة، كالتنازل عن حقوق المسلمين وديارهم، وكذا الصلح الذي يُمكّن العدوَّ من استمرار الاحتلال؛ فهو يُعدّ استسلامًا باطلاً.

3- تحقيق المصلحة الراجحة للمسلمين بأن يكون فيه منفعة ودفع ضرر أكبر، لا مجرد منفعة للسلطة وأفرادها، أو نوع خضوع واستسلام، فإذا زادت سيئات الصلح مع العدو على حسناته: بطل العقد؛ لأنه تفريط في حق المسلمين.

4- تحديد المدة بوضوح: فلا يكون صلحًا مفتوحًا بلا قيد، بل يجب ضبطه بمدة معلومة أو اتفاق محدد، فإن اقتضت المصلحة جواز الهدنة كانت مؤقتة بمدة معلومة، أو مطلقةً مع احتفاظ المسلمين بحق الفسخ عند الحاجة؛ لتبقى الأمة في حال من اليقظة والحذر؛ قال ابن قدامة في المغني: “لا تجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير مدة”، وقال أيضًا: “ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة”[3]، وجوّز بعضهم الهدنة المطلقة والمؤقتة بحسب المصلحة والحاجة، مع منع التأبيد اتفاقًا. واستدلوا بأنّ صلح الحديبية كان محدّد الأجل، وبأن ترك المدة يورث الغرر.

5- أن يكون صادرًا عن شورى حقيقية، يُقرها أهل الخبرة والعلم، لا من قرارات فردية أو ضغوط آنية، مع الاستئناس برأي الأمة عامةً لإدراك توجهاتها وتوحيد صفّها وتعزيزًا لثقتها بقيادتها. وإذا كان اللهُ أمر نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم المؤيَّد بالوحي بمشاورة أصحابه فقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، فغيرُه مِن باب أولى، فإنّ ملاقحة العقول وأخْذَ آراء الرجال لهما أثرٌ محمودٌ في الوصول إلى أصحّ الآراءِ، وأنسب الاختيارات بإذن الله عز وجل، وأدعى للتخلص من حظوظ النفوس، ولذا كان مما أثنى الله به على المسلمين أن قال: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38].

الأصل في الشريعة أن العلاقة مع العدو المحتل تقوم على جهاد الدفع والمقاومة؛ حمايةً للدين وتحريرًا للبلاد وردًّا للعدوان، ولا يجوز العدول عن هذا الواجب إلى أي شكل من أشكال السلم معه إلا بضوابط شرعية عديدة، بينها أهل العلم

المفاهيم السياسية المرتبطة بوقف الحرب مع الكيان الصهيوني:

يشيع في عالم السياسة والفكر مصطلحاتٌ عدة للحديث عن وقف الحرب بين الأطراف، ومما يخص العلاقة بالكيان الصهيوني فهناك مصطلحات رئيسة: الهدنة، والسلام، والتطبيع، ولكلٍّ منها معنى ودلالات مختلفة، سواء من الناحية القانونية، أو السياسية، أو العملية:

فالهدنة: اتفاق مؤقت بين طرفي نزاع مسلح لوقف الأعمال القتالية لفترة محددة أو غير محددة. وهدفها: تهدئة القتال، وتقليل الخسائر البشرية، وتوفير وقت لتقديم المساعدات الإنسانية أو إجلاء المدنيين، دون أن تعني نهاية النزاع أو تسوية أسبابه.

وتتركز الهدنة في الجانب العسكري، ولا تتناول القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية؛ لذلك لا تؤثر عادةً على العلاقات بين الشعوب، ولا تعني الاعتراف بشرعية الطرف الآخر.

ومن أمثلة الهُدن مع الكيان:

» هدنة عام 1949م بين الكيان والدول العربية: مصر، الأردن، لبنان، وسوريا.

» اتفاق فك الاشتباك بين الكيان وسوريا عام 1974م الذي نصّ على استمرار وقف إطلاق النار القائم، وفصل الأطراف المتحاربة بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أما اتفاقية السلام: فتطلق على اتفاقٍ بين دولتين أو أطراف متصارعة لإنهاء حالة الحرب أو الصراع بشكل دائم، مع معالجة القضايا الأساسية -كالحدود والسيادة- ضمن إطار للتعاون المستقبلي أو حل الخلافات سلميًا بشكل شامل يغطي القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

وتستلزم هذه الاتفاقية اعترافًا متبادلاً بالسيادة، وتفضي عادةً إلى تغيّرٍ تدريجيّ في نظرة كلِّ طرفٍ للآخر، غير أنها تحتاج زمنًا لبناء الثقة تكون مصحوبة عادة بمبادرات للتقارب الثقافي أو الاقتصادي، ويطلق عليها كذلك (مصالحة).

ومن أمثلتها مع الكيان: اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 1979م.

والتطبيع: هو استئناف العلاقاتِ الرسميةِ والشعبيةِ بين دولتين (أو كيانين) بعد قطيعةٍ أو عداء، عبر اعترافٍ رسمي، وتبادُلٍ للتمثيل الدبلوماسي (كفتح السفارات والممثليات)، وفتحِ قنواتِ التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي؛ بهدف إعادة العلاقة إلى مستوى التعامل الاعتيادي، وإن لم يقتضِ ذلك حلاً نهائيًا للنزاع القائم.

والتطبيع في السياق العربي يشير إلى الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية معه، بعد أن كان يُعتبر عدوًا محتلاً.

ومما يلحق بالتطبيع مع العدو الصهيوني: ما يطلق عليه بالاتفاقيات “الإبراهيمية”، وهي سلسلة من الاتفاقيات قادتها الولايات المتحدة، تهدف إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية؛ إذ تسعى إلى توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني. وسمّيت “الإبراهيمية” لمنحها وصفًا دينيًا (باعتبار أنّ إبراهيم عليه السلام يُعتبر رمزًا مشتركًا في الأديان الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية!)؛ بغية إضفاء شرعية ناعمة على مشروع التطبيع والاندماج الإقليمي، مع توظيف خطاب “الأديان المشتركة” لتبرير تعاون استراتيجي يتجاوز جوهر الصراع القائم.

فهي ليست مجرّد “تطبيع”، بل مشروعٌ واسعٌ يشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطاقة والتجارة والدفاع، ويتخذ بعدًا أيديولوجيًا بمحاولة إضفاء شرعية دينية وتاريخية عليه، وهو في حقيقته تحالفٌ إستراتيجي يخدم مصالح إسرائيل والغرب، ويهدف إلى تهميش القضية الفلسطينية بجعلها شأنًا ثانويًا؛ من غير أن يتضمن أيّ التزام بوقف الإجرام الإسرائيلي أو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

ينبغي أن يكون قرار أي اتفاقية تعقد مع العدو صادرًا عن شورى حقيقية، يُقرها أهل الخبرة والعلم، لا بقرارات فردية أو ضغوط آنية، مع الاستئناس برأي الأمة عامةً لإدراك توجهاتها وتوحيد صفّها وتعزيزًا لثقتها بقيادتها

أحكام هذه الاتفاقيات ومآلاتها:

» فاتفاقيات الهدنة: جائزة بالشروط السابق ذكرها؛ إذ إنها تنصبُّ على الجوانب العسكرية، دون الدخول في محظورات الجوانب السياسية والفكرية والشعبية، ولا تهدف إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الجانبين.

» أما اتفاقيات السلام والتطبيع: فهي ليست من الهدن المشروعة؛ لأنَّ جوهرها لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية، بل يمتدّ إلى إحداث تغييراتٍ عميقةٍ في الفكر والمجتمع، وإعادة تشكيل العلاقة مع العدو على أسسٍ مخالفةٍ لأصول الشريعة.

» أما الاتفاقيات “الإبراهيمية”: فهي تجمع إلى مفاسد التطبيع مفاسد أخرى تتمثل في التشويه الديني والفكري والاجتماعي، عبر خلطٍ مقصود يقدّم فيه اليهود وأعوانهم في صورة قوم أبرياء لا خلاف بيننا وبينهم سوى في النبي الذي نتبعه! لذا فحكمها أشد تحريمًا وجرمًا من اتفاقيات السلام والتطبيع[4].

اتفاقيات “السلام” و”التطبيع” ليست من الهدن المشروعة؛ لأنَّ جوهرها لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية، بل يمتدّ إلى إحداث تغييراتٍ عميقةٍ في الفكر والمجتمع، وإعادة تشكيل العلاقة مع العدو على أسسٍ مخالفةٍ لأصول الشريعة.

يسمُّونها بغير اسمها:

مما درجت عليه الأنظمة المطبّعة مع الكيان الصهيوني إنكار عقد اتفاقيات “تطبيع”، أو نفي أن تكون ضمن مظلّة “إبراهيمية”، أو الادعاء أن الاتفاقيات المبرمة خالية من المخالفات الشرعية، وزعم أنها مجرد اتفاقيات أو هدن سلام، غير أنّ هذا التلبيس لا يغير من حقيقتها شيئًا؛ فالقاعدة الفقهية تقول: “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني”، أي أنّ الحُكم الشرعي يدور مع حقيقة العقد ومراد المتعاقدين وآثاره العملية، لا مع الاسم الذي أُلصق به ولا مع زخرفة الصياغة؛ فالمعيار هو الجوهر لا الشكل، يدلُّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ليَشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)[5]، قال ابن القيم: “باب الحيل المحرمة مَدارُهُ على تسمية الشيء بغير اسمه، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمَّى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة”[6].

ومن دلائل بطلان الادعاءات المصاحبة لهذه الاتفاقيات: ما تكشفه خططُ الدول الغربية الراعية لها من مضامين واضحة؛ كالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، والاعتراف بالمستوطنات أرضًا يهودية، وإقرار سيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا (الجولان)؛ فهذه الأهداف تظهر أنّ ما يسمّى “اتفاقيات السلام” أو “الاتفاقيات الإبراهيمية” لا ينطبق عليها وصف الهدنة المشروعة بأي حال من الأحوال[7].

السلام لا يُطلَب بترك أسباب القوة ولا بالتنازل عن الحقوق، بل ببناء الردع القائم على أسباب القوة المجتمعية أولاً، والمادية والسياسية ثانيًا، وربط أي انفتاحٍ سياسيّ باستيفاء شروط العدالة

وخذوا حِذركم:

السلام لا يُطلَب بترك أسباب القوة ولا بالتنازل عن الحقوق، بل ببناء الردع القائم على أسباب القوة المجتمعية أولاً، والمادية والسياسية ثانيًا، وربط أي انفتاحٍ سياسيّ باستيفاء شروط العدالة.

فبينما تمثّل «الإبراهيمية» مسارًا تطبيعيًّا يُراد به التوقّفُ عن معاداة “إسرائيل” واعتبارِها عدوًا محتلاً، ودمجُها في الإقليم دولة دائمة لها حق الوجود، تحت خطابٍ دينيٍّ ناعم يتجاوز جوهر القضية الفلسطينية؛ فإنّ الإسلام يأمر بإعداد العدّة ويعتبرها فريضة دائمة في السِّلم والحرب، {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60].

إن جوهر القوّة هو الردع المؤثّر (ألا إنّ القوّة الرمي)[8]، مع اليقظة الدائمة حتى في أضيق الأحوال: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102].

وعليه فالمطلوب:

» إعدادٌ شامل عسكريًّا واقتصاديًّا ومعنويًّا يثبت ميزان القوّة ويمنع تحويل «التطبيع» إلى غطاءٍ لاحتلال دائم.

» سياسةٌ مشروطة عليا تربط أي علاقاتٍ ثنائيةٍ بوقف الاحتلال ومنع الاستيطان، وحماية المدنيين، ومنح حق العودة للاجئين، وغيرها من الحقوق الأصيلة والمسلوبة.

» الامتناعُ الصارمُ عن الاعتراف أو المعاونة في أوضاعٍ غير مشروعة.

بهذا يتكامل الواجب الشرعي مع الرؤية السياسية: سلامٌ قائمٌ على الردع والعدل، لا على الوهم والتسويق الرمزي؛ فإن قصّر العدوُّ عن استحقاقات العدل، بقي الإعدادُ واليقظةُ أصلاً حاكمًا، والحذرَ الحذرَ من وعودٍ لو أمكنهم تحقيقها بالقوة لما عرضوها باللطف.

ومما يؤكد هذا: أنّ آية الجنوح للسلم قد وردت بين آيةٍ تأمر بالأخذ بأسباب القوة لإرهاب العدو وإخافته والاستعداد لقتاله في كل وقت، وآيةٍ تحذر من خداع العدو ومكره بادعاء الصلح وترك القتال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 60 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 61 وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 60-62].

وهذا يدل على أهمية الحذر والتيقظ في كلّ حين، وعدم الميل إلى الراحة والدعة وترك الاستعداد بجميع أنواع القوة وعلى رأسها القوة العسكرية.

أوهام “السلام”:

هناك ترويج شائع في الأوساط السياسة والإعلامية بأن اتفاقيات “السلام” مع الكيان الصهيوني ستؤدي إلى إنهاء الحرب، والسلام والتعارف بين الشعوب، ومزيدٍ من الاستقرار السياسي والحماية الأمنية، والانتعاش الاقتصادي في المنطقة ولدى الدول الموقعة عليه خاصّة. لكن بنظرة فاحصة إلى حصاد السلام والتطبيع نجد أنها لم تكن سوى أوهام وخداع، تهدف إلى القفز فوق القضايا المختلفة إلى الاعتراف بالكيان وحقه في البقاء في المناطق التي احتلها، وإمداده بأسباب الحياة والتغلغل في المجتمعات الإسلامية لإفسادها وتفكيكها؛ مما أدى إلى نتائج سلبية طويلة الأمد، وقد تمثلت هذه السلبيات في التالي:

1. لم تؤدّ كل هذه الاتفاقيات مع طول زمنها وتعدد مساراتها إلى حل القضية الفلسطينية من الأساس، أو توقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، أو توقف الاستيطان، كما يزعمون عند الترويج لها، بل لا يزال المحتل جاثمًا، والاعتداء لا يتوقف، والاستيطان ينمو ويتجذّر يومًا بعد يوم.

2. تعرضت جميع الدول الموقعة على اتفاقيات السلام أو التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى اختراقات أمنية سواء بالتجسس، أو الاعتداء العسكري المباشر، أو القيام بعمليات تخريبية تستهدف قطاعات مختلفة في تلك الدول؛ مما يكشف زيف ادعاءات السلام، وهشاشة هذه الاتفاقيات، وأنّها تحقق مصالح جهة واحدة فحسب.

3. على الرغم من المساعدات الأمريكية التي تقدم للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات فإنّ هذه الدول لم تحقق نموًا مستدامًا، بل زاد اعتمادها على المساعدات الخارجية، مع زيادة البطالة والفقر، خصوصًا عند ملاحظة أنّ تقديم هذه المساعدات رافقه توقف صادرات استراتيجية لدى الدول الموقعة.

4. استمر الكيان الصهيوني ومِن خلفِه الدولُ الداعمة له في فرض الهيمنة العسكرية من خلال القيام بعمليات في الدول المختلفة للقضاء على كلّ ما يشكل تهديدًا لتفوق الكيان علميًا أو عسكريًا، إضافة إلى زيادة مطردة في عمليات التصنيع والدعم العسكري.

5. التدخل الثقافي والديني في المنطقة؛ فجميع الدول التي شهدت اتفاقيات السلام أو التطبيع أدخلت تعديلات في المناهج الدراسية، وفي السياسات الإعلامية، وأصبح التعايش مع المحتل وثقافته جزءًا حاضرًا في الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية، وما كان ممنوعًا بالأمس صار مسموحًا اليوم، دون ثمن واضح ملموس.

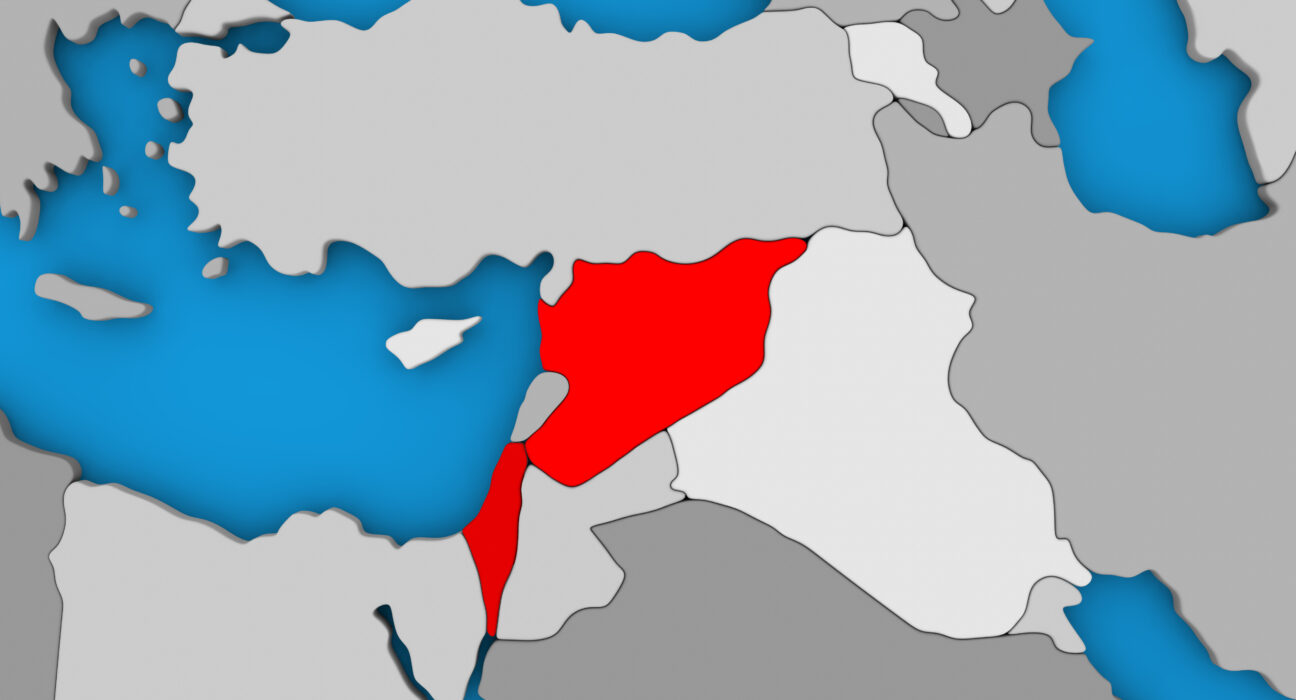

ضوابط لاتفاقية “سلام” محتملة بين سوريا والكيان:

لا شك أنّ سوريا اليوم بعد تحريرها من النظام البائد ليست في أفضل حالاتها بعد التدمير الممنهج الذي قام به، والحرب المدمرة التي قادها ضد الشعب والدولة، وما تزال هناك شخصيات ومناطق خارجَ سلطة الدولة بل متمردةٌ عليها.

ومع هذا الواقع تتزايد الضغوط الدولية لدفع السلطة نحو عقد اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني، تحت ذرائعِ الاستقرار الإقليميّ وإعادة الإعمار. فهل يعني ذلك أنّ الدولة السورية ضعيفةٌ إلى الحدّ الذي يجعلها خاضعةً لتلك الإملاءات؟

إنّ أي سلطة مهما ضعفت فإنّ لديها طرقًا عديدة لتقوية موقفها[9]، وفيما يخص الوضع في سوريا فإنّ مما يمكن أن يذكر هنا:

1. تقوية الجبهة الداخلية؛ بالاعتماد على المجتمع وكسب شرعيته من خلال عقد شراكةٍ حقيقيةٍ بينه وبين السلطة في مجالات السلطة والقرار؛ مما يوحِّد الصفّ الوطني ويدعم موقف السلطة في مواجهة الضغوط الخارجية.

2. عقد التحالفات الإقليمية وبناء التكتلات الدفاعية الدولية؛ بهدف تقوية جوانب الضعف الموجودة حاليًا، ويمنح الدولة السورية عمقًا استراتيجيًا يحول دون عزلها أو ابتزازها.

3. العمل على تقوية الجيش والشروع في بناء قوة ردعٍ كافية، وترميم مؤسسات الدولة؛ بهدف زيادة قدراتها التفاوضية.

4. العمل على تحقيق اقتصاد مستقل وقوي غير مرتهَن بالخارج، وغير خاضع لصندوق النقد الدولي وقروضه المقيدة والمكبلة.

5. إشراك الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في جميع القرارات المتعلقة بالموضوع، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي قبل توقيع أي اتفاقية مع المحتل.

6. التمسّك بالثوابت والحقوق القطعية، وعدمُ التنازل عن أيٍّ منها؛ فالجولان أرضٌ محتلة، لا شرعية لضمّها للكيان الصهيوني ولا مبرّر للتفريط بالسيادة عليها أو بأي من مواردها.

7. توقيتُ أي هدنة وضبطُها: فإن لزم عقد اتفاق أو هدنة فتكون محددة المدة، مقيدةً بشروطٍ واضحة وضمانات، لا مطلقة ولا مُؤبَّدة.

8. الاعتماد على مرجعيات قانونية دولية صلبة، وفي مقدمتها المبادئ الدولية التي تُحرّم العدوانَ واغتصابَ الأرض، وتؤكّد بطلانَ كلّ ضمٍّ أو احتلالٍ بالقوة.

الوعي الإسلامي اليوم في أفضل صوره، وتجاربُ النهوض والتحرر قد بلغت قدرًا متقدّمًا من النضج، وصار بين يدينا من الحوافز والمكتسبات والنجاحات ما يمكن البناء عليه لأيّ مستقبل زاهر، وفي المقابل، فقد ظهر من مساوئ التصالح والتطبيع مع الكيان الصهيوني وما جرّه من تحكّمٍ وإذلالٍ وتشويهٍ وتخريب ما هو جدير بالتنفير منه لا الترغيب فيه، ويجعلنا نضع دون حدوثه العقبات والعراقيل

وفي الختام:

وبعد هذه الجولة الموجزة في أهمية المنطقة والأهداف الاستعمارية التي حققها المستعمر بزرع الكيان الصهيوني في خاصرتها، وما ترتّب على وجوده من حروبٍ ومآسٍ ومخاطر، إلى جانب الأحكام الفقهية المتعلقة بالتصالح معه؛ لا بدّ من التذكير بأنّ حالتنا المعاصرة اليوم قد لا تنطبق عليها شروط الأحكام الفقهية التي قررها فقهاء الشريعة في أزمنة مضت.

فالوضع اليوم: بلادٌ مسلمة مفككة ضعيفة يوجد بينها من الفتن والمشكلات ما يعيقها جميعًا عن التقوّي والنهوض، وخلفها نظام عالمي ظالم يحمي حقوق الدول القوية على حساب الدول الضعيفة، ولا يعترف إلا بالأقوياء، تحارِب فيه الدول القوية أيَّ رغبةٍ من الدول الضعيفة في الاستقلال أو النهوض أو التحرر من التبعية.

ومع ذلك فإنّ الوعي الإسلامي في أفضل صوره، وتجاربُ النهوض والتحرر قد بلغت قدرًا متقدّمًا من النضج، وصار بين يدينا من الحوافز والمكتسبات والنجاحات ما يمكن البناء عليه لأيّ تخطيط مستقبلي زاهر.

وفي المقابل، فقد ظهر من مساوئ التصالح والتطبيع مع الكيان الصهيوني وما جرّه من تحكّمٍ وإذلالٍ وتشويهٍ وتخريب ما هو جدير بالتنفير منه لا الترغيب فيه، ويجعلنا نضع دون حدوثه العقبات والعراقيل، وما وضع السودان بعد التطبيع عنا ببعيد[10].

أسرة التحرير

[1] فتح الباري (6/276).

[2] تفسير القرطبي (8/40).

[3] المغني (13/154)، و(13/155).

[4] خصصنا افتتاحية العدد (5) من المجلة للحديث عن “الإبراهيمية” بتوسع، فيمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل.

[5] أخرجه أبو داود (3688).

[6] إغاثة اللهفان (1/350).

[7] يمكن الرجوع لأصول هذه الوثائق وتفصيلاتها من أرشيف البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على سبيل المثال.

[8] أخرجه مسلم (1917).

[9] ومن أقرب الأمثلة المعاصرة طالبان وحماس.

[10] تعداد المراجع الشرعية والسياسية والقانونية لما سبق يخرج عن مقصد الافتتاحية لطوله وكثرته، ويمكن للراغب البحث عنها فهي مشهورة منتشرة.