يكثر الجدل حول حكم المعاصرين على الأحاديث النبوية، فيذكر المانعون حججًا من بينها أنّ عصر الرواية والتدوين انتهى، وأنّ المحدثين الأوائل كانوا من أهل الرواية وعاصروا الرواة ورواياتهم فحكموا عليها، أمّا من جاء بعدهم فهو غير مطّلع عليها وليس من أهل الرواية؛ فلا يحق له الحكم عليها، بينما يحتجّ المجيزون بأنَّ العلماء لم يزالوا يحكمون على الأحاديث بعد انتهاء عصر التدوين، وبأنّ الاجتهاد وارد في أمور كثيرة في هذا الباب، وفي هذا المقالة تفصيل هذه المسألة.

مدخل

اعتنى المسلمون بسنّة النبي ﷺ مع عنايتهم بالقرآن الكريم، فحفظوا عن الرسول أحاديثه ونقلوها إلى مَن جاء بعدهم، ودُوّنت كثير من الأحاديث في عهد النبوة بجهود أفراد من الصحابة رضي الله عنهم.

أما الجمع المنظّم للسنّة فقد كان بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ)، وحينما بدأ التصنيفُ الموضوعي للعلوم في القرن الثاني صُنّفت المصنّفات الحديثية بأنواعها.

واعتنى العلماء ببيان الحكم على الأحاديث المرويّة من حيث الصحّة والضعف؛ نصحًا للأمّة وبيانًا للحقّ، قال محمد بن سيرين (ت 110هـ): «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُّوا لنا رجالَكم، فيُنظر إلى أهل السنّة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم»[1].

الحكم على الحديث في عصر الرواية[2]:

أغلب الأحاديث في الكتب المصنّفة المشهورة حكم عليها العلماء: إما حكمًا صريحًا أو حكمًا ضمنيًا.

فالحكم الصريح: كقول: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن، أو هذا حديث ضعيف، وهكذا.

ومثل هذا الحكم موجود في سنن الترمذي كثيرًا، وكذلك تُوجد بعض الأحكام النادرة على الأحاديث في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وغيرها.

كما يوجد الحكم على الأحاديث أيضًا في كتب العلل وكتب السؤالات وكتب الرجال.

والحكم الضمني: أن يروي المصنّفُ الحديثَ في كتابه ويكون قد اشترط الصحّة، كصحيحي البخاري ومسلم، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، والأحاديث المختارة للمقدسي، وأشباهها من الكتب[3].

وقد يكون للمصنف طريقته الخاصة في بيان الحكم على الأحاديث ضمنيًا في ترتيبه للأبواب والأحاديث[4].

يعدُّ ابن الصلاح من أوائل من تكلّم في مسألة الحكم على الأحاديث، والمتأمّل في كلامه لا يفهم منه إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث كما شاع عنه، بل غاية ما فيه التحرُّز ووضع الشروط، وحتى مَن فهم من كلامه المنع فقد خالفه كالإمام النووي وغيره، خصوصًا عند توفر الشروط

مذاهب أهل العلم في الحكم على الحديث بعد عصر الرواية:

من أوائل من تكلّم في مسألة التصحيح بعد عصر الرواية: الإمامُ ابن الصلاح (ت 643هـ) في كتابه: (معرفة أنواع علوم الحديث) المشهور اختصارًا بمقدمة ابن الصلاح، قال:

«إذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيحَ الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصًا على صحّته في شيء من مصنّفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنّا لا نتجاسر على جزمِ الحكمِ بصحّته، فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلالُ بإدراك الصحيح بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّه ما مِن إسناد مِن ذلك إلا ونجدُ في رجاله مَن اعتمد في روايته على ما في كتابه عَرِيًّا عمّا يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التي يُؤمَن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظمُ المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجًا عن ذلك إبقاءَ سلسلةِ الإسناد التي خُصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفًا، آمين»[5].

ما تضمنه كلام ابن الصلاح:

- الحذر من الجزم بصحّة الإسناد في غير الكتب المعتمدة المشهورة.

- التعليل بتعذّر الاستقلال بالتصحيح بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّ الكتبَ غير المشهورة لا يُؤمن فيها الخلل.

- أكّد على الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة في التصحيح والتحسين.

- لم يذكر شيئًا عن الحكم على الأحاديث بالضعف.

والمتأمّل في كلامه لا يفهم منه إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث كما شاع عنه، بل يرى تعذّر إمكانية الحكم على الأحاديث المروية في الأجزاء غير المشهورة فيما رُويَ فيها زائدًا على ما في الكتب المشهورة.

وعلّل هذا التعذّر بأنّ الاعتماد في غير الكتب المشهورة إنّما هو على الكتابة لا على الحفظ، وهذا لا يُؤمن معه مِنَ (التغيير والتحريف)؛ لعدم شُهرتها كتلك المصنفات المشهورة، وهذا يعني أنّ ابن الصلاح لا يمنعُ من الحكم على الحديث في الكتب المشهورة التي يُؤمن فيها من التغيير والتحريف ولم ينصّ على حكمه حافظٌ معتمدٌ.

وقد فهم الإمام النووي (ت 676هـ) من كلام ابن الصلاح أنّه يُغلق باب الاجتهاد في الحكم في عصره وما بعده، قال النووي: «وهذا الذي قاله الشيخ فيه احتمالٌ ظاهر، وينبغي أن يُجَوَّزَ التصحيحُ لمن تمكّن في معرفة ذلك، ولا فرقَ في إدراكِ ذلك بين أهلِ الأعصارِ، بل معرفتُه في هذه الأعصارِ أمكنُ لتيسّر طُرقِه، والله أعلم»[6].

وتابعه على هذا مَن جاء بعده، كابنِ جماعة وابن الملقن والبُلقيني والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي. وهذا ما لا نجده في كلام ابن الصلاح عند التدقيق فيه.

ما تضمنه كلام النووي:

- جواز الحكم على الحديث بالصحّة.

- اشتراط التمكّن وقوّة المعرفة لجواز الحكم.

- لم يخصّص الجواز بالكتب والمصنفات المشهورة.

- أقر كلامَ ابنِ الصلاح في الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث بقوله: لم ينصَّ على صِحته حافظٌ مُعتمد.

والمتأمل في كلام النووي لا يجد الإشارة إلى الحذر الذي نصّ عليه ابن الصلاح حيث خصّص ابن الصلاح بزوائد الأجزاء على ما روي في المصنفات والكتب المشهورة ولم يخصِّص النووي، فالنووي حكم على شيء وابن الصلاح حذّر مِن شيء آخر غيره.

وعليه فإنّ ما شاع من أنّ ابن الصلاح قد أغلق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث وخالفه النووي وجمهور المحدثين فيه نظرٌ، وهو مبنيٌ على فهمٍ جزئيٍّ لكلامه.

لا ينبغي أن يُعترض على العالم المتمكّن قويِّ المعرفة بالأحاديث ورجالها وعلوم الحديث إذا حكم على الأحاديث بالصحّة أو الحُسْن أو الضعف، سواء سبق للمتقدّمين حكم فيها أو لم يسبق لهم حكم فيها

وبناء على ما سبق يُقال:

لا ينبغي أن يُعترض على العالم المتمكّن قويِّ المعرفة بالأحاديثِ ورجالِها وعلومِ الحديث إذا حكم على الأحاديث بالصحّة أو الحُسْن أو الضعف بما فُهم من كلام ابن الصلاح، سواء سبق للمتقدّمين حكم فيها أو لم يسبق لهم حكم فيها.

الحكم على الأحاديث مسألة اجتهادية:

لا يتأتّى لكلّ عالم في الشريعة أن يحكُم على الأحاديث، بل لا بدّ من توافر شروطٍ تؤهّل العالِم لهذا الحكم، شأنه في هذا شأن أيّ مجتهد في بيان الأحكام الشرعية؛ لأنّ معنى الحكم على الحديث أنّ العالِم يُخبر عن تحقُّق شروط القَبول في الحديث أو عدم تحقُّقها، فهو يُخبر أنّ هذا الحديث شرعٌ إذا كان ثابتًا، أو ليس شرعًا إن لم يثبت.

قال الإمام الشافعي للإمام أحمد رحمهما الله: «يا أبا عبدالله، أنت أعلم بالأخبار الصحاح منّا، فإذا كان خبرٌ صحيحٌ فأعلِمني حتى أذهبَ إليه كُوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا»[7].

فها هو الشافعي المتّفق على إمامته وتقدّمه في علوم الدين يستعين بأحمد لأنّه أَخبرُ بالحديث البصري والكوفي والشامي منه.

والحكم على الأحاديث مسؤوليةٌ خطيرة، والتهاون أو الاستعجال فيها هو تقوُّلٌ على رسول الله ﷺ، وادّعاءُ ما ليس بشرعٍ شرعًا أو العكس، قال ﷺ: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)[8].

ومن الشروط التي تؤهّل العالِم للحكم على الأحاديث:

1. الاطّلاع الواسع على الأحاديث النبوية، بمعرفة أسانيدها ومتونها في أغلب الكتب المصنّفة التي أحاديثها هي محلّ الحكم؛ لأنّ جمع طرق الحديث هو السبيل لمعرفة روايات الحديث وهيئة روايته في كلّ مصنف، ومَن رَواه من الثقات أو غيرهم، ومتابعاته وشواهده، وهل فيه اختلافٌ في إسناده أو متنه أو لا اختلاف فيه؟ قال يحيى بن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه»[9].

وهو السبيل إلى معرفة خلوِّ هذا الحديث من العلّة ومن الشذوذ أيضًا، نقل الخطيب عن علي بن المديني قولَه: «والسبيل إلى معرفة علّة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط»[10].

2. الاطّلاع الواسع على كتبِ التراجم التي صنّفها العلماء النقّاد في عصر الرواية، الذين عاصروا الرواة وخبروا أحوالهم وعرفوا أحاديثهم، وعرفوا مقدار الضبط عندهم، فكلامهم في الرواة والأحاديث كلامُ الخبير المباشِر لأحوالهم، ولا يكفي في الإحاطة بدرجة الراوي الاعتمادُ على الكتب المختصرة المتأخّرة كالكاشف للذهبي وتقريب التهذيب لابن حجر.

وقد بلغتْ خبرة النقّاد المتقدّمين بالأحاديث ورواتها مبلغًا عظيمًا حتى قيل فيها: إنّها إلهام، والمقصود أنّها خبرة تجعل الناقد كأنّه الصيرفي الذي يميّز صحيح الدراهم والدنانير من المزيّف بسماع رنَّتها ولا يستطيع أن يُقيْم لك دليلاً مِن لفظه على أنّ هذا الدرهم صحيح أو مُزيّف، أو قد تقصُر عبارتُه عن ذلك، قيل لعبدالرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد إنّك تقول للشيء هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فعمّن تقول ذلك؟ قال عبدالرحمن: «أرأيت لو أتيتَ الناقدَ فأريته دراهمك فقال: هذا جيد وهذا سَتوقٌ وهذه نَبَهْرَجٌ، أكنتَ تسأل عمّن ذلك أو كنتَ تُسلّم الأمر إليه؟» قال: لا، بل كنتُ أسلّم الأمر إليه قال: «فهذا كذلك لطول المجالسة أو المناظرة والخبرة»[11].

3. الاطّلاع الواسع على كتب علل الأحاديث التي صنّفها نُقّاد عصر الرواية؛ لأنّهم عاصروا الرواة وخبروا أحاديثهم، ويعرفون كمْ للراوي من أحاديث عن شيخه فلان وعن شيخه فلان، ويعرفون الأحاديث التي وافق فيها الراوي غيره من الثقات، والأحاديث التي خالف فيها والأحاديث التي انفرد بها، ويعرفون أنّ هذا الحديث لا يرويه فلان بل فلان، كلّ هذا بالخبرة المباشرة. قيل للأعمش وقد روى حديثًا وَهِمَ فيه فرواهُ عن عُمارةَ بن عُمَير: إنّ سفيانَ يقول: إنّما هذا عن وَهْب بن ربيعة، فجعل الأعمش يُهَمْهِمُ في نفسه كأنّه يعُد حديث عُمارة ثم قال: «صدق سفيان»[12].

4. العدالة؛ فلا يُقبل حكمُ فاسقٍ بصحّة حديثٍ أو ضعفه لاحتمال أن يَكذب أو يُدلّس في هذا الحكم، وكما لا تُقبل روايته لا يُقبل حكمه. كذلك لا يُقبل حكم المبتدع؛ لأنّه قد يُصحّح ما يؤيّد بدعته ويُضعِّفُ ما يردّها.

لا يتأتّى لكلّ عالم في الشريعة أن يحكُم على الأحاديث، بل لا بدّ من توافر شروطٍ تؤهّل العالِم لهذا الحكم، شأنه في هذا شأن أيّ مجتهد في بيان الأحكام الشرعية؛ لأنّ معنى الحكم على الحديث أنّه شرعٌ إذا كان ثابتًا، أو أنه ليس شرعًا إن لم يثبت

اعتراض والإجابة عنه:

يعترض بعض المعاصرين على مَن يشتغل بالحكم على الأحاديث النبوية بما مضمونه: حَكَمَ العلماء المتقدّمون على أحاديث رووها بأسانيدهم إلى النبي ﷺ في مصنّفات صنّفوها، فلا يجوز للمعاصر أن يحكم على ما لم يروِهِ بإسناده!

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنّ الافتراض المبنيّ عليه غير صحيح، ولم يشترطه العلماء.

نعم لم يتكلّم في عصر الرواية في الحكم على الأحاديث إلا العلماء الذين يروون الأحاديث بأسانيدهم، لكن بعد أن استقرّت الأحاديث في المصنّفات المشهورة وفي الأجزاء؛ لم تبقَ حاجةٌ للرواية بالأسانيد الخاصّة، ولم يزل العلماء المبرّزون في علم الحديث يحكُمون على الأحاديث دون النظر إلى كونها في كتب صنّفوها أو رووها بإسنادهم الخاص.

فضلاً عن أنّ الحكم على الأحاديث مبنيٌّ على مدى توفّر شروط القَبول في الحديث أو عدمه، ومعرفة هذه الشروط لا علاقة لها برواية الأحاديث بالإسناد.

اعتراض آخر:

أنّ اختلاف قول العالم في الحكم على الحديث الواحد يُنبئ عن عدم أهليته!

وهذا غير صحيح أيضًا؛ لأنّ هذا الاختلاف عادةً يكون محصورًا في أحاديث قليلة حكم عليها أولاً ثم تغيّر اجتهاده فيها، فإذا اشتغل العالم بالحكم على ألف حديث وتغيّر اجتهاده في خمسين منها لِعِلمٍ جديدٍ حَصَّلَهُ (بطباعة مخطوط لم يكن طُبع، أو اطّلاع على جديد في ترجمة راوٍ، أو ظهور متابعات وشواهد لم تكن ظهرت له من قبل): فهذا التغيّر في الاجتهاد دليلٌ على زيادة علمه وبالتالي زيادة أهليته، ودليلٌ على أمانته؛ حيث غيّر اجتهادَه ولم يتعصّب لقوله القديم.

صحّحَ جماعةٌ من المتأخرين أحاديثَ لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحًا

الحافظ العراقي رحمه الله

هل يوجد أحاديث لم يحكم عليها المتقدّمون؟

لم يكن من منهج العلماء في عصر الرواية أن يحكموا على كلّ حديث يذكرونه أو يروونه في مصنفاتهم، بل كانوا يروون الأحاديث بالأسانيد ممّا يوافق منهج كلٍّ منهم في التصنيف، وقليلٌ منهم مَن يحكم على كلّ حديث يرويه في مصنّفه.

لكن الأغلب في الأحاديث التي يحتاج المسلم إلى العمل بها أنّه يُوجد فيها حكمٌ لواحدٍ أو أكثر من العلماء المتقدّمين، حكمًا صريحًا أو ضمنيًا، ومَن ادعى غير ذلك فعليه تبعة الإثبات.

وقد حَكَمَ بعض المتأخرين على أحاديث قليلة لم يوجد للمتقدمين فيها حكم، قال العراقي: «فقد صحّحَ جماعةٌ من المتأخرين أحاديثَ لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحًا»[13].

هل يمكن أن يختلف العلماء في الحكم على الأحاديث؟

من معاني كون الحكم على الأحاديث عملية اجتهادية مبنية على معرفة توافر الشروط من عدمه: توقُّعُ الاختلاف في الحكم على الحديث بين العلماء، فقد يصحّح الحديثَ عالمٌ لأنّه رأى باجتهاده وبحثه أنّ شروطَ الحديث الصحيح توافرت فيه، ويضعّفه آخر لأنّه رأى باجتهاده وبحثه أنّ الشروط لم تتوافر كلّها، أو يشترط العالم شرطًا لصحّة الحديث لا يشترطه غيره، وهذا شأنُ الاجتهاد.

قال ابن الصلاح: «وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه»[14].

هل يمكن للمتأخّرين الاجتهاد في حُكمِ حديثٍ حَكَمَ عليه المتقدمونَ؟

إذا وُجد للمتقدّمين حكمٌ على الحديث فإمّا أن يُجمعوا على حكمه أو يختلفوا:

فإذا أجمع العلماء على تصحيح حديث إجماعًا صريحًا أو ضمنيًا (بحيث يطّلع العالم على حُكمِ غيرِه ولا يخالفه) فإجماعهم معصوم لا تجوز مخالفته، قال ابن تيمية: «فإجماع أهل العلم بالحديث على أنّ هذا الخبر صِدقٌ كإجماع الفقهاء على أنّ هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبعٌ لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يُجمعوا على خطأ»[15].

وإن اختلفوا في حكمه فللمتأخّر أن يجتهد في الترجيح إن كان متمكّنًا وتوافرت فيه الأهلية لذلك[16].

قال البيهقي: «وأمّا النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته: فمنهم من يضعّفه بجرحٍ ظهر له من بعض رواته خفيَ ذلك عن غيره، أو لم يقف مِن حاله على ما يُوجب قَبول خبره وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحًا، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قولَ رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره، فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القَبول والردّ، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها، وبالله التوفيق»[17].

إذا اجتهد المتأخر فصحح حديثًا أعلّه المتقدمون:

هذه المسألة تتفرّع عن التي قبلها، إلا أنّ بينهما فرقًا دقيقًا، ومنشأ الدقّة فيها أنّ المتقدّم إذا أعلّ حديثًا فقد لا يصرّح بالعلّة، أو يكون تعليلُه للحديث لخبرته بالراوي واطلاعه منه على ما يردّ حديثه ولا يَظهر هذا لغيره ولا يصرّح هو به أو لا تسعفه العبارة في التعبير عن سبب الإعلال، فما العمل فيها؟

قال ابن حجر: «وهذا الفن (يعني علم العلل) أغمضُ أنواع الحديث وأدقُّها مَسلكًا، ولا يقوم به إلا مَن منحه الله تعالى فهمًا غائصًا واطّلاعًا حاويًا وإدراكًا لمراتب الرواة ومعرفةً ثاقبة، ولهذا لم يتكلّم فيه إلا أفرادُ أئمةِ هذا الشأن وحُذّاقُهم، وإليهم المرجع في ذلك لِما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطّلاعِ على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك.

وقد تقصُر عبارة المعلِّل منهم فلا يُفصح بما استقرّ في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثًا قد حكم إمامٌ من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتِّباعُه في ذلك كما نتّبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.

وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: “وفيه حديث لا يثبته أهلُ العلم بالحديث”.

وهذا حيث لا يوجد مخالِفٌ منهم لذلك المعلِّل، وحيث يصرِّح بإثبات العلّة.

فأمّا إن وجد غيرُه صححه فينبغي حينئذ توجُّه النظر إلى الترجيح بين كلامَيهما.

وكذلك إذا أشار المعلّل إلى العلّة إشارة ولم يتبيّن منه ترجيحٌ لإحدى الروايتين، فإنّ ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم»[18].

ويلاحَظ عند المتأخرين -لا سيما المعاصرين منهم- الاعتمادُ على المتابعات والشواهد القاصرة عن الاعتبار في تقوية الأحاديث الضعيفة التي أعلّها المتقدّمون، لقلّة الاطلاع على كتب العلل، أو قلّة الاعتماد عليها.

وليس كلّ حديث ضعيف يصلح للتقوية، وليست كلّ متابعةٍ من ضعيفٍ تصلح لتقوية رواية ضعيفٍ مثله، فإذا كان الضعف شديدًا أو كان بسبب طعنٍ في عدالة الراوي أو تعدّدت أسباب الضعف في الحديث الواحد أو كان الحديث خطأً؛ لم يصلح للتقوية.

للمتمكّنين من علماء الحديث في هذا العصر الحكمُ على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، وما يزال العلماء يصحّحون ويضعِّفون في القرون المتأخِّرة بعد عصر الرواية بحسب ما أدّى إليه اجتهادهم، ونصّ ابن حجر وغيره على أنّه مقتضى قواعد هذا العلم.

وكثيرًا ما تجد في كتب الضعفاء ذِكرَ أحاديث أُنكِرَت على الراوي أو عُدَّت خطأً أو وَهمًا منه، ويقوّيها بعض المعاصرين، وهذا ليس صوابًا؛ لأنّ الحديث المنكَر منكرٌ أبدًا، ولأنّ الحديث الخطأ لا اعتبار له في التقوية كأنّه لم يوجد أصلاً، قال الإمام أحمد: «الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقتٍ، والمُنكَر أبدًا مُنكَر»[19].

«والحقّ أنَّ الإمام أحمد إنَّما يقصد بـ (المنكر أبدًا منكر): أن يكون الحديث الفرد قد وقع فيه خطأ، والخطأ لا يتقوى بغيره، على العكس من رواية الضعيف السيء الحفظ الذي نخشى أنّه لم يضبط الحديث، فعند متابعة غيره له زال ما كُنَّا نخشاه من عدم ضبطه للحديث، أمّا أن يكون أصل الحديث خطأً فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد»[20].

فإن قيل: هاتوا مثالاً لحديث أعرض عنه المتقدِّمون وضعَّفوه وحَكَم بصحته بعض المتأخرين، يقال: روى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كُرِهَت الحجامةُ للصائمِ أن جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احْتجمَ وهو صائمٌ، فمرّ به النبي ﷺ فقال: (أفطر هذان)، ثم رخّصَ النبي ﷺ بعدُ في الحجامةِ للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم[21]، قال ابن عبدالهادي: «هذا الحديث حديث مُنكَرٌ لا يَصلحُ الاحتجاجُ به؛ لأنّه شاذُّ الإسنادِ والمتنِ، ولم يخرجه أحدٌ من أئمةِ الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحدٌ مِن أصحابِ المسانيد المَعروفةِ، ولا يُعْرَفُ في الدنيا أحدٌ رواه إلا الدارقطني» وقال: «وكيف يكون هذا الحديثُ صحيحًا سالمًا من الشذوذِ والعِلَّةِ ولم يخرجهُ أحدٌ مِن أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشدَّ حاجةٍ؟!»[22].

وختامًا:

للمتمكّنين من علماء الحديث في هذا العصر الحكمُ على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، وما يزال العلماء يصحّحون ويضعِّفون في القرون المتأخِّرة بعد عصر الرواية بحسب ما أدّى إليه اجتهادهم، ونصّ ابن حجر وغيره على أنّه مقتضى قواعد هذا العلم.

وكلام ابن الصلاح في منع الحكم على الأحاديث ليس على إطلاقه، بل مقيَّدٌ بما تفرَّدت به الأجزاء غير المشهورة عن المصنفات المعتمدة، ولم يسبق عليها حكم.

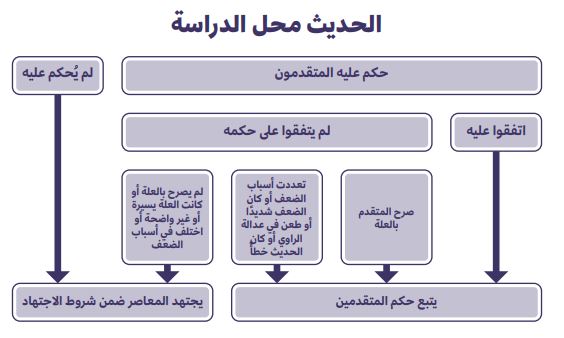

ويمكن تقسيم أحكام المعاصرين على الأحاديث النبوية بحسب مخالفتها وموافقتها لأحكام المتقدّمين كما يلي:

1- إذا لم يُسبق المعاصر إلى الحكم على الحديث فلا يُنكر عليه ما دام متأهّلاً واجتهد، فإذا خالفه معاصرٌ متمكِّن كان الاختلاف بينهما كالاختلاف بين المتقدِّمين: اجتهادًا يؤجر عليه بإذن الله، ويُردّ خطأ المخطئ منهما مع حفظ مكانته وعدم الطعن في شخصه. وإذا خالفه غير متمكِّن فلا عبرة بقوله؛ لانعدام أهليته.

2- إذا سُبق إلى الحكم من المتقدمين وكانوا قد اتفقوا على الحكم على الحديث، لم يجز له مخالفتهم.

3- إذا سُبق إلى الحكم من المتقدمين واختلفوا في الحكم على الحديث، وكان حكم المعاصر موافقًا لبعضهم: فلا يُنكر عليه؛ لأنّ له سلفًا في الحكم، ولا جدوى من الإنكار عليه وانتقاده هو بخصوصه، فالانتقاد متوجّه إلى اجتهاد المتقدّم قبله.

[1] مقدمة صحيح مسلم: باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.

[2] عصر الرواية هو العصر الذي كان فيه العلماء يروون الأحاديث بالإسناد منهم إلى النبي r دون واسطة الكتب المصنفة، ينظر في هذه المسألة: حاشية الأجوبة الفاضلة (149-150).

[3] هناك فرق بين الحديث المروي في الصحيحين ويقال فيه: (صحيح)، وبين الحديث المروي في الكتب الأخرى التي اشترطت الصحة فيقال فيه: (صححه ابن خزيمة) أو (صححه ابن حبان) وهكذا؛ لأن الأمة تلقت تصحيح الشيخين بالقَبول، والكتب الأخرى ليست لها هذه المزية، فليتنبه لهذا. وكذلك يتنبّه إلى المنهج الخاص لبعض العلماء في كيفية حكمهم على الأحاديث أثناء التصنيف.

[4] من المشهورين في هذا الإمام مسلم: حيث قسم في مقدمة كتابه طبقات الرواة إلى ثلاث طبقات بحسب أحوالهم ورواياتهم.

[5] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، ص (16-17)، ويُنظر: إرشاد طلاب الحقائق لمعرفة سنن خير الخلائق، للنووي، ص (135).

[6] إرشاد طلاب الحقائق لمعرفة سنن خير الخلائق، للنووي، ص (135).

[7] حلية الأولياء، لأبي نعيم (9/170). قال الذهبي بعد أن روى هذا الخبر في سير أعلام النبلاء (1/٢١٣-214): «قلت: لم يحتج إلى أن يقول: حجازيًا؛ فإنّه كان بصيرًا بحديث الحجاز، ولا قال: مصريًا؛ فإنّ غيرَهما كان أَقْعَدَ بحديثِ مِصرَ منهما».

[8] متّفق عليه: أخرجه البخاري (1291) ومسلم (4).

[9] تهذيب الكمال، للمِزِّي (31/549).

[10] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب (2/295)، وروى عنه أيضًا (2/212): «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه».

[11] الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (1/198). (سَتُوقٌ) مثل (نَبَهْرَجٌ): كلمتان معربتان، والمعنى: الرديء.

[12] التاريخ الكبير، للبخاري (8/163) برقم (2562).

[13] التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للعراقي، ص (23).

[14] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، ص (13).

[15] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (18/17).

[16] قد يظهر في بعض كلام الأئمة اختلاف في التعبير عن درجة راوٍ أو عن حكم حديث، وفي التحقيق يكون الاختلاف لفظيًا؛ لأن لبعضهم اصطلاحًا خاصًّا في الرواة أو في الأحاديث، وذلك بحسب تمكّن العالم وقوّة معرفته وبحسب منهجه في الجرح والتعديل، فتعبير المتشدّد عن الراوي بـ (صدوق) أو (لا بأس به) يساوي تعبير المعتدل عن الراوي بـ (ثقة)، وقد يكون الاختلاف بين عالم متمكّن يُقبل قوله وبين متعنّت في الجرح لا يُقبل قوله، وقد يشترط بعض العلماء شروطًا لا يشترطها غيره، ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات والاستعمالات ضرورية قبل الحكم على الراوي وعلى حديثه.

[17]دلائل النبوة، للبيهقي (1/38).

[18] النكت على مقدمة ابن الصلاح، لابن حجر (2/711).

[19] العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، رواية المروذي، ص (120) برقم (281).

[20] الجامع في العلل والفوائد، للدكتور ماهر الفحل (5/159).

[21] سنن الدارقطني (2260).

[22] تنقيح التحقيق، لابن عبدالهادي (3/276).