مع تبنّي الخميني لنظرية الولي الفقيه بعد الثورة الإيرانية عام 1979م كأساس للحكم في إيران وكإطار لصياغة العلاقات الإقليمية مع الدول السنية؛ دخلت العلاقة الشيعية السنية في منحى خطير للغاية، أوجد عند الباحثين أسئلة كثيرة عن نظرية الولي الفقيه وكيف تطوّرت هذه النظرية تاريخيًا؟ وكيف تحول الشيعة من عقيدة الانتظار والانعزال إلى عقيدة البعث والصحوة السياسية بطريقة عنيفة؟

في هذا المقال محاولة لتحليل نشأة نظرية الولي الفقيه عبر تطوّر متتالية النظريات السياسية في الفكر الشيعي، والأثر الذي أحدثته فكرة الولي الفقيه في المجتمعات الشيعية، والدور السياسي للطائفة الشيعية بعد عام 1979م في المنطقة وما رافقه من إشعال الحرب الطائفية في العديد من البلدان العربية.

يهدف المقال إلى فهم التأثيرات السياسية لولاية الفقيه، والبحث في انعكاساتها السياسية على دور الطائفة الشيعية وعلاقتها بالمحيط السني بوصفه الكيان الديمغرافي المشكّل للأمّة، وكيف أثّرت نظرية ولاية الفقيه في تكوين هوية سياسية جديدة للمجتمعات الشيعية؟

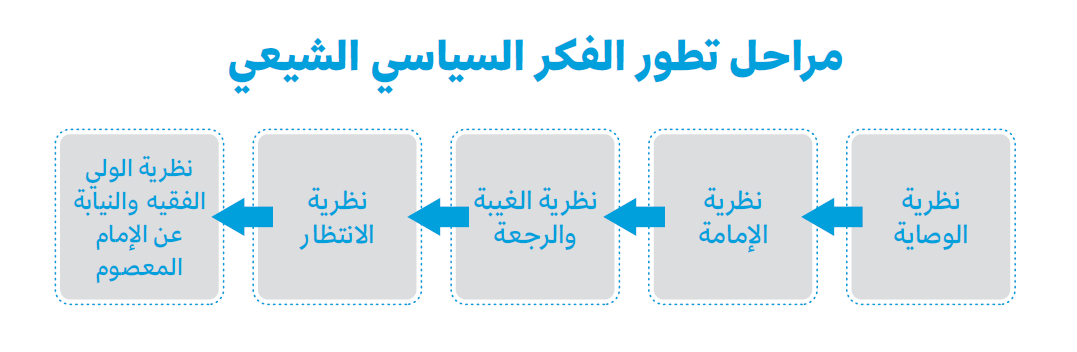

تطوّر الفكر السياسي الشيعي من نظرية الوصاية إلى نظرية الولي الفقيه:

من لحظة التأسيس النظري للفكر السياسي الشيعي بدا مشبّعًا بالثغرات العقدية والفقهية والاختلالات المنطقية بين النبوءة واستعصائها على التحقّق، إضافة لإشكالات بنيوية ونظرية وواقعية كانت تستدعي دائمًا من المراجع إمّا تأويل النظرية أو إلحاقها بنظرية تفسيرية جديدة لسدّ الثغرات التي تنفي منطقيتها وتماسكها، وهو الأمر الذي بدأ منذ تجاوز الفكر السياسي الشيعي تأسيس الولاية العامّة على الشورى، وهنا يمكن أن نحصر المراحل التي مرّ بها الفكر الشيعي وتطوّره من خلال خمس نظريات سياسية أساسية مع نظريات فرعية أخرى.

1. نظرية الوصيّة:

فقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أنّ الإمامة الكبرى محددة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشورى المسلمين كما نصّ القرآن الكريم، واستندت في دعواها إلى أحاديث “الوصية” التي لا يوجد فيها أي دلالة قطعية تؤكد أنّ عليًّا رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث (من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه)[1] الذي تكلّم فيه عدد من أهل العلم، قال عنه ابن تيمية: “وأما قوله: (من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه) فليس هو في الصِّحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحّته؛ فنُقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنّهم طعنوا فيه وضعّفوه”، وقال: “وأما الزيادة وهي قوله: (اللهمَّ والِ من والاه وعادِ من عاداه)… إلخ فلا ريب أنّه كذب”[2]، وحتى لو قيل بصحّته فإنّ دلالة الحديث ظنّية محتملة، وهي مثار للاختلاف والاجتهاد وليست محلّ اتفاق، وأبعد ما يكون من معانيه هو الدلالة على الولاية العامة[3]. كما أنّ الواقع لم ينتهِ لاختيار علي رضي الله عنه للخلافة، وحتى بعض علماء الشيعة يقرّون بعدم صراحة الحديث في الوصية، كالشريف الرضي الذي يعتبره نصًا خفيًا غير واضح على الخلافة، حيث يقول: “إنّا لا ندعي علم الضرورة في النصّ، لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف أحدًا من أصحابنا صرّح بادّعاء ذلك”[4].

2. نظرية الإمامة:

بعد استشهاد علي رضي الله عنه وعدم تنفيذ الوصيّة واقعًا؛ دخل الفكر الشيعي في مأزق عدم تحقّق الوصية، فذهبوا إلى نظرية الإمامة التي تنصّ على أنّ الإمامة هي لاثني عشرة رجلاً من أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما، واستندوا في ذلك إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: (دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشرَ خليفة. قال: ثم تكلّم بكلام خفي عَلَيَّ، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش)[5]، وهذا الحديث رغم صحّته لكنّه بعيد المعنى في دلالته على أبناء فاطمة، وهو ما سيؤسّس لثغرة جديدة في بناء الفكر الشيعي ويمزّق الصفّ الشيعي بناء على اختلافهم على شخوص هؤلاء الأئمة والعودة للرأي في تحديدهم.

ويزعم الشيعة أنّ هؤلاء الأئمة في العصمة والكمال كالأنبياء عليهم السلام[6]، ويرون وجوب طاعة هؤلاء الأئمة، وأنّ طاعتهم طاعة لله تعالى ومعصيتهم معصية لله تعالى، وأنّ المنكِر للإمامة كالمنكِر للنبوّة، وأنّهم أفضل خلق الله بعد نبيه صلى الله عليه وسلم[7]، بل ذهب جمع منهم إلى أنّ الأئمة الاثني عشر أفضل من جميع الرسل إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أنّهم أفضل من جميع الأنبياء إلا أولي العزم من الرسل فإنّهم أفضل من الأئمة[8]، يقول الخميني: “وإنّ من ضروريات مذهبنا أنّ لأئمَتنا مقامًا لا يبلغه مَلَك مقرَّب، ولا نَبي مُرْسَل”[9]؛ ما يعني أنّهم أفضل من الأنبياء والملائكة جميعًا!

على هذا التأسيس النظري قامت فكرة الإمامة، لكنّها هي الأخرى بقيت فرضيّة لم تتحقق رغم كل الثورات التي قام بها الشيعة لتحويلها إلى واقع متحقّق.

بعد استشهاد علي رضي الله عنه دخل الفكر الشيعي في مأزق عدم تحقّق الوصية، فذهب الشيعة إلى نظرية الإمامة التي تنصّ على أنّ الإمامة هي لاثني عشرة رجلاً من أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما

3. نظرية الغيبة والرجعة:

أحدثت وفاة الإمام الحادي عشر عند الإمامية وهو الحسن العسكري في سامراء سنة 260هـ دون إعلانه عن وجود خلف له ارتباكًا وزلزالاً في المعتقد الشيعي كاد ينهي نظرية الإمامة نهائيًا؛ فقد أصبح مصير النظرية في مهب الريح ولم يولد الإمام الثاني عشر، ونتيجة هذا المأزق العقدي افترق الشيعة إلى فرق عديدة: فمنهم من قال بوجود خَلَف للإمام العسكري، وأنّ اسمه محمد، وقد أخفاه والده خوفًا من السلطة فستر أمره، وهؤلاء هم الإمامية، ومنهم من أنكر ذلك.

ومن هنا ظهر القول بمهدوية محمد بن الحسن العسكري، والقول بالغيبة والرجعة، حيث يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أنّ:

» الحسن العسكري قد أنجب ولده محمدًا وهو إمامهم المهدي المولود في الخامس عشر من شعبان سنة 255 هجرية، وقيل سنة 256 هجرية، وقيل 254 هجرية.

» الحسن العسكري قد أخفى مولد ابنه محمد وستر أمره؛ فالظرف لم يكن مناسبًا بسبب الخوف من الخليفة العباسي أن يطلبه ويحبسه أو يقتله.

» محمد بن الحسن العسكري اختفى بعد وفاة أبيه عام ٢٦٠هـ، وسيعود يومًا ليملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما مُلِئَت جورًا وظلمًا[10].

وعقيدة الغيبة الكبرى والصغرى لا دليل عليها أبدًا لا من نصوص القرآن ولا الحديث النبوي، بل تستند إلى روايات عن مراجع الشيعة في العصور المتأخرة حيث لم يكن أحد يعلم عنها شيئًا قبل ذلك، وهو ما أدخل الفكر الشيعي في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه أبدًا إلا باختراع نظرية جديدة فكانت نظرية الانتظار، وهذا ملاحظ في الفكر الشيعي: أنّ النظرية التالية تتولّد بعد فشل النظرية السابقة، ولا يوجد تأسيس نظري متكامل لكلّ هذه النظريات قائم على النقل.

4. نظرية الانتظار:

لقد كانت النتيجة الطبيعية واللازمة لفكرة الغيبة: وجود نظرية “الانتظار”، ومن أهمّ مبادئها: تحريم النشاط السياسي في “عصر الغيبة”، وهو المبدأ الذي ساد قرونًا طويلة من الزمن، ولا تزال بعض آثاره مستمرّة، بالرغم من القول بنظرية “النيابة العامة وولاية الفقيه”، حيث انتهت نظرية علماء الكلام الشيعة المثالية إلى غيبة الشيعة عن الحياة وافتقادهم للإمامة، لعدم ظهور “الإمام المعصوم”.

وهذا ما شكّل تناقضًا صارخًا مع فلسفة الإمامة التي تقول بوجوب الإمام في الأرض، ووجوب كونه معصومًا، ووجوب تعيين الله له في كلّ زمان ومكان؛ من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وقيادة المسلمين والإفتاء لهم وحلّ مشاكلهم التشريعية، وهنا كان لا بد من الهروب إلى الأمام وإبداع نظرية جديدة لإغلاق هذا الثقب الجديد[11].

5. نظريّة الولي الفقيه:

* التأسيس الفقهي للنظرية:

أوّل من أسّس نظرية “ولاية الفقيه” هو المرجع الشيعي “أحمد النراقي” (1185-1245هـ)[12]، وعلى الرغم من ظهور نظريات شيعية نادت بولاية الفقهاء والأمّة بدلاً من ولاية الفقيه وتبنّي الدستور الذي يحدّد سلطات الحاكم ويمنح الأمّة حقّ الرقابة والمحاسبة عبر مجلس النواب ويفصل بين السطات مثل نظرية المرجع الإيراني محمد حسين النائيني 1860م والذي تأثر بكتابة عبد الرحمن الكواكبي[13]؛ لكن بقيت الفكرة السائدة هي نظرية الولي الفقيه وخضعت النظرية للبحث والتطوير على يد مراجع جبل عامل في لبنان، حتى جاء الخميني وتبنّاها كأساس للحكم في إيران بعد ثورة 1979، وقد تحدّث الخميني في كتابه “الحكومة الإسلامية” عن ولاية الفقيه مبيّنًا المقصود منها قائلاً: “وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالِم عادل، فإنّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويُطيعوا، ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصّة؛ لأنّ فضائلهم لم تكن تُخوّلهم أن يُخالفوا تعاليم الشرع، أو يتحكّموا في الناس بعيدًا عن أمر الله، وقد فوّض الله الحكومة الإسلاميّة الفعليّة المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوّضه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات، وتعيين الولاة والعمّال، وجباية الخراج، وتعمير البلاد، غاية الأمر أنّ تعيين شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل ….، فالولاية تعني حكومة الناس، وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع، وبعبارةٍ أخرى فالولاية تعني الحكومة والإدارة وسياسة البلاد”[14].

ويرى “كاظم الحائري” أنّ ولاية الفقيه هي: امتداد لولاية النبي والإمام، فبعد انتهاء دور النواب الأربعة “الذين يتوسطون بين الشيعة والإمام في عصر الغيبة الصغرى”، فالمستفاد من الروايات المروية عند الشيعة هو إعطاء النيابة عن الإمام والولاية العامة بيد الفقهاء الواجدين لمواصفات معينة…، فالولاية بمعنى الأولوية من النفس إنّما ثبتت للنبي والإمام بالنصّ الصريح، أمّا المنصرف إلى الذهن عرفًا من أدلّة الولاية سواء في ولاية الأب على الأولاد أو في ولاية الفقيه على المجتمع أو غير ذلك فهو: الولاية في حدود تكميل نقص المولّى عليه وعلاج قصوره[15].

* تعريف نظرية الولي الفقيه:

وقد عُرّفت ولاية الفقيه بأنّها: حاكميّة المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة[16]، ومن التعريف السابق يظهر لنا أنّ الولي الفقيه عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هو حاكم يحكم نيابة عن الإمام الثاني عشر الذي غاب، وبسبب غيبته تعطّلت مصالح الشيعة؛ مما اضطرهم إلى أن يقيموا من فقهائهم المجتهدين حاكمًا يحكمهم إلى حين ظهور هذا الإمام وعودته من غيبته حسب زعمهم، كما ظهر من خلال التعريفات السابقة أنّ هناك فرقًا بين الولي الفقيه والإمام المعصوم عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، فالإمام عندهم معصوم، أمّا الولي الفقيه فليس بمعصوم، كما أنّ مرتبة الإمام أعلى من مرتبة الولي الفقيه.

الولي الفقيه عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هو حاكم يحكم نيابة عن الإمام الثاني عشر الغائب، والذي تعطّلت بسبب غيبته مصالح الشيعة؛ مما اضطرهم إلى أن يقيموا من فقهائهم المجتهدين حاكمًا يحكمهم إلى حين ظهور هذا الإمام وعودته من غيبته حسب زعمهم

* المهمات المنوطة بمنصب الولي الفقيه:

تتحدّد مهمة الولي الفقيه عند مراجع الشيعة القائلين بها بـخمس وظائف أو صلاحيات حصرية للفقيه، وكلّ واحدة منها تمثّل ولاية فرعية من ولاية الفقيه:

» وظيفة فقهية، تتمثّل في الإفتاء.

» وظيفة تحكيمية، تتمثّل في القضاء.

» وظيفة مالية، تتعلّق بشؤون الحقوق المالية الشرعية؛ مثل جمع الخمس وتوزيعه.

» وظيفة حسبية، تتعلّق بإدارة المجتمع الشيعي.

» وظيفة سياسية، تتعلّق بإقامة الدولة الإسلامية وقيادتها.

وتجمع المراجع الشيعية على الوظائف الأربعة الأُول، ولكنّهم يختلفون على الوظيفة الخامسة المتمثلة في صلاحية إقامة الدولة الإسلامية وقيادتها[17]، فمنهم من يرى أنّ أحاديث الأئمة ومقاصد الشريعة والنظام الإسلامي تدلّ بمجملها على حتمية هذه الوظيفة وبديهيتها[18]، ومنهم من يرى أنّ الأحاديث لا تدلّ على هذه الوظيفة.

هذا هو الخط التطوّري للفكر السياسي الشيعي الذي امتدّ من الانقلاب على الشورى واختراع نظرية الوصيّة، مرورًا بنظرية الإمامة والغيبة والانتظار، وصولاً إلى نظرية ولاية الفقيه التي كانت أخطر مراحل التطور؛ حيث تحوّلت هذه النظرية للمرة الأولى إلى واقع معاش، واكتسبت الطائفة الشيعية حكم دولة إقليمية تتبنّى النظرية وتحكم وتصيغ علاقاتها السياسية ودعوتها الدينية من خلالها، وتعتبرها الأساس النظري للمشروع الإيراني في المنطقة والعالم الإسلامي، وهو ما أدخل العلاقة بين الشيعة والسنّة في مرحلة خطيرة من الاحتراب بسبب هذا المشروع التوسعي التبشيري.

التأثيرات السياسية والاجتماعية لولاية الفقيه على المجتمعات الشيعية:

مع وصول الخميني إلى السلطة في إيران عام 1979م إثر ثورة شعبية؛ انتقلت نظرية الولي الفقيه من بطون الكتب الشيعية إلى المجال السياسي التطبيقي باعتبارها الأساس الفلسفي والديني للحكم في إيران ومصدر الشرعية السياسية والدينية لحكم الخميني، حيث أصبحت النظرية هي الأساس الدستوري لحكم إيران، فقد نصّت المادة الخامسة من نص الدستور: فـي زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير[19].

كان لهذه النظرية تأثيرات سياسية واجتماعية عميقة على المجتمعات الشيعية داخل إيران وخارجها.

* التأثيرات السياسية: الارتباط السياسي بنموذج جديد للدولة عابر للحدود والدولة والوطنية:

عندما أسس الخميني نظامًا سياسيًا يعتمد على ولاية الفقيه، وأعطى سلطة كبيرة للقائد الديني الذي يجمع بين الولاية السياسية العامّة على الشيعة والولاية الدينية كمرجع للتقليد؛ جعل الكثير من الطوائف الشيعية في سورية ولبنان والعراق والخليج العربي وباكستان وأفغانستان ترتبط بالخميني ارتباطًا سياسيًا أساسه الولاء والتبعية وتقديم مصالح النظام الإيراني وتوجّهاته على مصالح الدولة الوطنية التي يعيشون فيها، وتحديد علاقتهم بالشريك الوطني من خلال الدور الذي يلعبونه لصالح أجندات خارجية عابرة للمصالح الوطنية، وهو ما انعكس في الاستقرار في هذه الدول خصوصًا مع بناء الطائفة الشيعية لمنظومة أمنية وعسكرية واقتصادية وتعليمية مرتبطة بنظام الولي الفقيه وليس لها أيّ علاقة بالوطن.

* التأثرات الثقافية: تعزيز الهوية الشيعية القاتلة:

إنّ عامل الاستقواء سيكون له الدور المركزي في إعادة تعريف الهوية الشيعية كعصبة متناصرة ومتحالفة مع مجموعة العصبات الشيعية في كلّ المنطقة العربية ضدّ شركاء الوطن وتابعة مركزيًا لقيادة الولي الفقيه، وبالتالي لم تعد الهوية الوطنية بالنسبة للشيعة الخمينيين وكذلك الهوية الإسلامية تعني لهم أيّ شيء، ولم تعد تنظر إلى الآخر السنّي إلا أنّه الغريم والشرير الذي يتم تحشيد المجتمع الشيعي ضدّه لأخذ الثأر منه باعتباره حفيدًا للأمويين أو عنصرًا في الجبهة اليزيدية!

لقد نقلت نظرية الولي الفقيه المجتمعات الشيعية من هوية الانتظار الساكنة والمتعايشة مع الآخر إلى درجة كانت المصاهرة والتزاوج أمرًا عاديًا بين الشيعة والسنّة في الكثير من المجتمعات العربية، إلى حالة من العصبية المنغلقة على الذات مع الاجتياح العدواني الشامل على الأمّة السنّية، حتى التحوّط الأمني بعقيدة التقيّة لضمان التعايش السلمي مع مجتمعات “الأكثرية” لم يعد موجودًا، وبدت خطابات الكراهية والتحشيد بادية مخالبها وأنيابها.

لقد عزّزت فكرة الولي الفقيه الهوية الشيعية ليس في دائرة الهوية الوطنية أو الإسلامية العامة وإنّما في دائرة الانغلاق على الذات، وهو ما ولّد هوية قاتلة بكلّ المعايير للهويات الفاشية والنازية والصهيونية التي تقتل الآخر بناء على أساطير تاريخية، وهنا أصبحت الحالة البكائية وعقدة المظلومية ومهرجانات اللطم والدعوات الثأرية مرتكزات أساسية في بناء هذه الهوية الأحادية الغاضبة والمتعطّشة للثأر والمتوتّرة تجاه الآخر.

* التأثير العسكري: النشاط العسكري خارج منظومة الدولة الوطنية:

أدّى ارتباط المجتمعات الشيعية بنظام الولي الفقيه في إيران إلى خلق نموذج جديد للدولة أساسه ازدواجية السلطة بين حكومة شرعية وبين ميليشيات ما دون الدولة التي تتحرك خارج سلطة الدولة وترتبط بنظام الولي الفقيه، وهو ما ساعد إيران على توسيع دورها الإقليمي من خلال قدرتها على شنّ حروب هجينة ضد الدول التي تقف ضد مصالحها من خلال دعم العديد من الحركات الشيعية في الدول المجاورة مثل العراق ولبنان وسورية واليمن، وهو ما أدّى إلى تغيّر ميزان القوى في المنطقة لصالح إيران التي تُعتبر قوّة شيعية عظمى يمكنها أن تلعب دورًا وظيفيًا في تهديد الدول السنّية.

لكن مع ذلك لم يخلُ الأمر من نكبات كبيرة أصابت المجتمعات الشيعية التي تحوّلت إلى ساحة لصراعات الوكالة عن إيران ودفعها لثمن تمدّد النفوذ الإيراني من رصيدها البشري والمادّي كما هو الحال اليوم في الحرب الدائرة على لبنان ومحاولة إسرائيل لتهجير الطائفة الشيعية من لبنان إلى العراق.

* التأثير النفسي وتشكل بداية صحوة شيعية غير متعقّلة:

ألهمت فكرة الولي الفقيه في جزئها التطبيقي من الثورة الخمينية المكوّن الشيعي في مختلف البلدان، وأعطتهم شعورًا بالتمكين السياسي، وشجّعتهم على المطالبة بحقوقهم والمشاركة في الحياة السياسية، كما ظهرت أحزاب وحركات سياسية شيعية جديدة في العديد من الدول مستلهمة من النموذج الإيراني، وساعية لتطبيق مبادئ ولاية الفقيه أو المشاركة في السلطة والدخول في صراعات عنيفة مع السلطة في بعض الدول لصالح إيران، والدخول في صراع مع الشعوب لصالح الأنظمة عندما تكون الأنظمة موالية لإيران كما في الحالة السورية.

* التأثيرات الداخلية على المجتمعات الشيعية:

لم تعزز نظرية الولي الفقيه حالة الصراع الشيعي السنّي فحسب في المنطقة، بل تسبّبت كذلك في تعزيز الانقسامات داخل الطائفة الشيعية حول الكثير من المواقف؛ مثل الموقف من الثورة الإيرانية، ودور ولاية الفقيه، وطبيعة العلاقة مع إيران وعلاقتهم مع المجتمعات السنّية المجاورة لهم.

كما أدّت هذه النظرية باعتبارها إيديولوجية مغلقة ونوعًا من الغلوّ السياسي إلى تنامي حالة التطرّف والعنف التي ظهرت في سلوك الميليشيات الشيعية الطائفية بممارسة العنف ليس ضدّ السنة فحسب وإنّما ضدّ الشيعة الذين لا يؤمنون بفكرة الولي الفقيه، والسعي لفرض مشروعها بالإكراه والقوّة، مما عزّز الصورة السلبية عن المكوّن الشيعي وأثار مخاوف من تنامي التطرّف، وأدخلها بحالة من العزلة الإقليمية والدولية بسبب ارتباطها بإيران التي باتت دولة منبوذة في العالم الإسلامي.

عندما أسّس الخميني نظامًا سياسيًا يعتمد على ولاية الفقيه، جعل الكثير من الطوائف الشيعية في سورية ولبنان والعراق والخليج العربي وباكستان وأفغانستان ترتبط به ارتباطًا سياسيًا أساسه الولاء والتبعية، وتقديم مصالح النظام الإيراني وتوجّهاته على مصالح الدولة الوطنية التي يعيشون فيها، وتحديد علاقتهم بالشريك الوطني من خلال الدور الذي يلعبونه لصالح أجندات خارجية عابرة للمصالح الوطنية

الخاتمة والاستنتاجات:

أحدثت فكرة الولي الفقيه تحوّلات عميقة في المجتمعات الشيعية، وأثّرت على مختلف جوانب حياتها السياسية والدينية والاجتماعية، ولا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم، وتشكّل تحدّيًا لكثير من المجتمعات الشيعية في سعيها لتحقيق التوازن بين الشعور بالاستقواء والتفوّق وبين تحقيق الاستقرار والمشاركة والتفاعل مع الآخر.

لقد أسهمت نظرية الولي الفقيه -بما أفرزته من نموذج حكم ديني ثيوقراطي، وآيديولوجيا- في قيام دولة “إسلامية” ثورية تجمع بين النموذج الفكري والمعرفي المتمثّل بالإمامة المثالية المعصومة ومبادئ الثورة الحسينية ضدّ ما تسميه بالظلم والانحراف، وبين الأفكار الأممية اليسارية وتأسيس التنظيمات الثورية العابرة للحدود الوطنية في دعواتها لتحرير الطبقات المسحوقة في العالم والتحرر من الاستعمار بحسب زعمهم، إلى صحوة الطائفة الشيعية والتحوّل من حالة السكون السياسي إلى الحضور السياسي في الكثير من القضايا لكنّها كانت صحوة غير راشدة[20]؛ بسبب الثقوب المعرفية الواسعة التي قامت عليها هذه الصحوة، وبسبب حجم الخرافات العلمية الهائلة التي تسكن الموروث الروائي الشيعي والذي تحوّل من مجرّد موروث ديني خاص إلى برنامج سياسي للشيعة يوجههم في حكم الدولة والتعامل مع الآخر، وعليه فيمكن أن يكون يوم غدير خم عيدًا وطنيًا في العراق بعد تصويت البرلمان العراقي، ويمكن لمجالس العزاء ومهرجانات التطبير أن تتحوّل إلى حملات انتخابية للأحزاب، ويمكن أن تتحول الخطابات الطائفية الثأرية إلى برامج انتخابية بديلاً عن الحديث حول التنمية الاقتصادية.

إنّ هذه الثغرات الواسعة بدت واضحة ومنعكسة على تطبيق النظرية نفسها، فحين يتحدّث المثال عن نصرة المستضعفين تذهب إيران لنصرة المستبدّين أمثال بشار الأسد، وعندما تذهب النظرية إلى رعاية أمور المسلمين تقوم أذرع إيران بإشعال الحروب الطائفية بين المسلمين، وحين تذهب النظرية لتوحيد المسلمين تكون النتيجة هي قهر الأكثرية السنّية تحت سلطة الولي الفقيه، وحين يتحدث المثال عن الأمّة الواحدة نجد الدولة تأخذ منحًى طائفيًا يشظّي الأمّة ويفتتها على أساسات عرقية ومذهبية، ويجعل من المذهب مطيّة للعقد القومية التاريخية.

إنّ التنظير السياسي الشيعي يصعد على مرتقى صعب ويقف على منحدر سحيق أو أرضية مضطربة، فهو لا يستطيع إبداع نظرية ترقع الثقوب الكبيرة في بنيان نظرية الولي الفقيه؛ لأنّ معنى ذلك أن يعود لنظام الشورى الذي تنكّر له الفكر السياسي الشيعي منذ لحظته التأسيسية الأولى واعتناقه لفكرة الوصيّة.

ولا يستطيع أن ينقض فكرة الولي الفقيه؛ لأنّ معنى ذلك فتح الباب لنقض كلّ النظريات التي سبقتها ومهّدت لظهورها منذ فكرة الوصاية إلى الغيبية الكبرى، وهو ما يعني إسقاط الأسس النظرية للتشيع برمّته على اعتبار أنّ فكرة التشيّع في أساسها النظري فكرة سياسية تحوّلت إلى رؤية عقدية وفقهية.

وحتى مراجعة التطبيق للفكرة لن يكون مفيدًا؛ لأنّ أصل الخلل ليس في النظرية نفسها فحسب وليس بمجرد التطبيق الخاطئ، بل إنّ الخلل في التعصب للذات الشيعية ضدّ الآخر بالحمولة النفسية بعقيدة ثأرية انتقامية وتبنّي الدولة لكلّ الموروث الروائي الشيعي الذي يتحدّث عن الجبهة اليزيدية كجبهة واقعية وليس مجرّد حدث حصل في التاريخ، إنّها دولة تحمل معها حمولة تاريخ مزوّر وقراءة قاتلة للتاريخ، وتدفع بالشيعة لخوض صراع التاريخ بدلاً من النظر إلى المستقبل، وهو ما يعني دفعهم باستمرار نحو الانتحار الجماعي في سبيل تحقيق مشروع الولي الفقيه والاصطدام المتكرّر بالجدار والوقوع المستمر في حفرة العدمية السياسية.

إنّ التنظير السياسي الشيعي يصعد على مرتقى صعب ويقف على منحدر سحيق أو أرضية مضطربة، فهو لا يستطيع إبداع نظرية ترقع الثقوب الكبيرة في بنيان نظرية الولي الفقيه؛ لأنّ معنى ذلك أن يعود لنظام الشورى الذي تنكّر له الفكر السياسي الشيعي منذ لحظته التأسيسية الأولى واعتناقه لفكرة الوصية

عباس شريفة

باحث في الصراعات والفكر الإسلامي

[1] أخرجه الترمذي (3713) وابن ماجه (121) وأحمد (631).

[2] منهاج السنة النبوية (7/319). وأخرج هذه اللفظة النسائي في السنن الكبرى (8092) من حديث زيد بن أرقم وغيره من طرق، وكذلك ابن ماجه (116) من حديث البراء بن عازب، وصححها الألباني وشعيب ومحققو مسند أحمد. وقال الإمام الذهبي فيما نقله عنه ابن كثير في “البداية والنهاية” (5/188): “صدرُ الحديث متواتر، أتيقنُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأمّا: “اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه” فزيادة قوية الإسناد”. فهي دائرة بين الصحة والضعف، ولعلّها حسنة، وليست كذبًا.

[3] قال البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (354): “وأمّا حديث الموالاة فليس فيه -إن صحّ إسناده- نصٌّ على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دلّ على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنّه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إياه، ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته، فقال: من كنت وليه فعليّ وليه، وفي بعض الروايات: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، والمراد به ولاء الإسلام ومودّته، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضًا ولا يعادي بعضهم بعضًا”. وجاء في تحفة الأحوذي: “قيل معناه من كنت أتولاه فعليّ يتولاه من الولي ضدّ العدو، أي من كنت أحبه فعلي يحبه، وقيل معناه من يتولاني فعليّ يتولاه ذكره القارىء عن بعض علمائه … قال الشافعي رضي الله عنه: يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم … قال الطيبي: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين لأنّ المتصرّف المستقل في حياته هو هو لا غيره؛ فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما”.

[4] تطور الفكر السياسي الشيعي، لأحمد الكاتب، ص (57).

[5] أخرجه البخاري (7222) ومسلم (1821) واللفظ له.

[6] في رحاب العقيدة، إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة، ص (١٠٩-١١٠).

[7] المقنعة، للشيخ المفيد، ص (٣٢).

[8] ينظر: أوائل المقالات، للشيخ المفيد، ص (70).

[9] الحكومة الإسلامية، للخميني، ص (52).

[10] ينظر: الأئمة الاثني عشر، للسيد محسن الحكيم، ص (71-72).

[11] تطور الفكر السياسي الشيعي، ص (298).

[12] يراجع: عوائد الأيام، لأحمد النراقي.

[13] تنبيه الأمة وتنزيه الملة، لمحمد حسين النائيني، ص (138).

[14] الحكومة الإسلامية، للخميني، ص (49 -50).

[15] أساس الحكومة الإسلامية، لكاظم الحائري، ص (139-142)، مع تصرف يسير.

[16] دروس في ولاية الفقيه، إعداد مركز نون للتأليف والترجمة، ص (14).

[17] ينظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى، لعلي التبريزي، ص (419).

[18] وأبرزهم المحقق الكركي في كتاب “صلاة الجمعة”، ومحمد حسن النجفي في “جواهر الكلام”، وغيرهم، إذ احتجوا بالإجماع بشأن ثبوت الزعامة العامة للفقيه وشمول صلاحياته على الحكم. ويمكن مراجعة كتاب “الاجتهاد والتقليد والاحتياط”، لعلي السيستاني، تحرير: محمد علي رباني، ص (118) للاطلاع على نصوص هؤلاء المراجع بشأن الاتفاق والإجماع على الولاية العامة للفقيه.

[19] دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دليل وفهارس، المركز الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ص (40).

[20] يراجع: صحوة الشيعة، لولي نصر، ترجمة سامي الكعكي.

باحث في الصراعات والفكر الإسلامي.