دَرَجَ جمهور الصحابة والتابعين على قبول ما صحّ من الحديث دون النظر إلى تقسيمات أو تسميات معينة، حتى ظهرت المخالفة لهم بعد ذلك باستحداث هذه التقسيمات والتسميات، ومع الوقت تغيرت معاني بعضها، وجعلت حكمًا على قبول الأحاديث أو ردِّها. وفي هذا المقال بيان لهذه المسألة.

مدخل:

السنة النبوية مصدر تشريعي متفق عليه بين المسلمين، وقد بذل علماء الحديث أعمارَهم وأموالهم في سبيل تمحيص حديث النبي ﷺ حتى ميزوا صحيحَه من ضعيفِه، وعرضوه على منهج النقد، فما توفرت فيه شروط القَبول قبلوه، وما لم تتوفر فيه ردُّوه، وهي شروط معروفة مشهورة، مبثوثة في كتب أهل العلم.

ولم يكن تقسيم الأخبار إلى (متواتر وآحاد) مما يُعتمد عليه في منهج قبول الأحاديث أو ردها.

فمتى بدأ هذا التقسيم؟ وهل هو تقسيم صحيح؟ وما آثاره؟ وما معنى المتواتر؟ وما حكمه؟ وهل ينطبق على واقع الأحاديث التي وصلتنا؟ هذا ما سيكون الحديث عنه في هذا المقال.

تفاوت الأخبار في قوتها:

من المتفق عليه بين أهل العلم -بل وجميع العقلاء- أن الأخبار تتفاوت في قوتها وضعفها. ومن طرق تقوية الأخبار أو الترجيح بينها عند وجود التعارض: النظرُ في ناقلي الخبر: حالاً، وعددًا:

- فمن الحال: كونُ الراوي أحفظ من غيره لحديث شيخه، أو أكثر اختصاصًا به من غيره، ومن عبارات الأئمة في هذا: (فلان أحفظُ الجماعة، أحفظُهم فلان، أوثقُهُم فلان، مالكٌ لا يقاس به غيرُه حفظًا وإتقانًا، فلانٌ أثبتُهم في حديث فلان).

- ومن العدد: كونُ رواة الخبر الثقات اختلفوا على وجهين، والأكثر منهم روَوه على وجهٍ، ومن عباراتهم في هذا: (الجماعةُ أولى بالحفظ من الواحد، الجماعة أولى أن يُسلَّمَ لها، الأكثرُ أولى بالاعتماد)[1].

من المتفق عليه بين أهل العلم -بل وجميع العقلاء- أن الأخبار تتفاوت في قوتها وضعفها. ومن طرق تقوية الأخبار أو الترجيح بينها عند وجود التعارض: النظرُ في ناقلي الخبر: حالاً، وعددًا، بشروط وضوابط معلومة

لكن الترجيح بقوة الحفظ أو بكثرة العدد ليس على إطلاقه، بل له شروط وضوابط يعرفها أهل العلم، ويفرقون بين قبول ما انفرد به راوٍ ورفض ما انفرد به راوٍ آخر[2].

وقد استمر العمل بهذا الأمر عند أهل العلم والمختصين بالحديث، دون أن يميزوا هذه المسائل بأسماء أو مصطلحات خاصة.

فمتى ظهر مصطلحا (المتواتر والآحاد)؟

بداية الظهور:

ظهر مصطلح المتواتر عند المتكلمين والأصوليين منذ القرن الثاني، ولم يظهر على أيدي المحدثين، قال ابن الصلاح: «ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه والأصول، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص»[3].

وإنما يذكرونه ويريدون به المعنى اللغوي وهو التتابع، قال البخاري في جزء القراءة: وتواتَر الخبر عن رسول الله ﷺ: (لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن)[4].

وحتى عندما ظهر هذا المصطلح عند المتكلّمين استخدمه المحدّثون للدلالة على الكثرة، دون الالتزام بالشروط التي وضعها أهل الكلام للمتواتر، والتي كان لها غايات سيأتي الحديث عنها.

ظهور المصطلح الخاص:

ثمّ ظهر المصطلح الخاص (بالمتواتر والآحاد) في الدلالة على معانٍ لم تكن معروفة في صدر الإسلام لدى الصحابة رضي الله عنهم، ولا لدى التابعين، قال ابن حزم: «وأيضًا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قَبول خبر الواحد الثقة عن النبي ﷺ، يجري على ذلك كلُّ فرقة في علمها؛ كأهل السنة والخوارج والشيعة والقَدَرية، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك»[5].

فما الذي أحدثه هؤلاء في هذين المصطلحين؟

أول من تكلم في تعريف المتواتر مِن علماء الحديث الخطيبُ البغدادي (٤٦٠هـ)، قال: «فأما خبرُ التواتر فهو ما يخبر به القومُ الذين يبلغ عددهم حدًا يُعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفيةٌ عنهم، فمتى تواتر الخبرُ عن قوم هذه سبيلهم قُطِعَ على صدقه، وأوجب وقوعَ العلم ضرورةً. وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر، ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة»[6].

وأشار ابنُ الصلاح إلى تأثر الخطيب بالمتكلمين في هذا التعريف، فقال: «وإن كان الحافظُ الخطيبُ قد ذكره، ففي كلامه ما يُشعر بأنه اتَّبع فيه غيرَ أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتُهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم»[7].

والناظر في أقوال المتكلمين في المتواتر قبل الخطيب يرى مقدار التوافق معهم، كالباقلاني (٤٠٣هـ) وغيره.

ومن كلام الخطيب نعرِف شروط المتواتر:

1. أن ينقله جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأن لا يمكن أن يقهروا أو يغلبوا على الإخبار به كذبًا.

2. أن يكون مستنِدًا للحس (سماعًا، رؤيةً) ولا يكون في قضايا العقل.

زاد ابن حجر:

3. وروَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.

4. أن يصحب خبرَهم إفادةُ العلم[8].

وهذا التقسيم إن كان المراد منه تبيُّن القطعي والظني من الأخبار، ومعرفة تفاوت درجات الأخبار الصحيحة في القوة، للاستفادة منه في الترجيح عند التعارض فهذا أمرٌ مُسَلَّمٌ به، لكن غيرَ المسلَّم به هو الأثر الناتج عنه عند المعتزلة، وعند بعض الأصوليين المنتسبين لأهل السنة.

من أوائل مَن نُقل عنهم رد أخبار الآحاد واصلُ بن عطاء، «وهو أولُ من قال: الحق يُعرف مِن وجوهٍ أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجة عقل، وإجماع…»

من أول من ردَّ خبر الآحاد بهذا التقسيم؟

ومِن أوائل مَن نُقل عنهم رد أخبار الآحاد (أي ما لم يكن متواترًا) واصلُ بن عطاء (١٣١ه)، قال العسكري: «وهو أولُ من قال: الحق يُعرف مِن وجوهٍ أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجّة عقل، وإجماع، …، وأول من قال: الخبر خبران: خاصٌّ وعام»[9].

وممن نُقل عنهم بِشرُ المَرِيسيّ (٢١٨ه)، قال الدارِمي في رَدِّه على بِشر: «وادَّعيتَ أيضًا في دفع آثار رسول الله ﷺ ضُحْكةً لم يسبقكَ إلى مثلها عاقلٌ من الأمة ولا جاهل، فزعمتَ أنه لا تقومُ الحُجّةُ من الآثار الصحيحة التي تُروى عن رسول الله ﷺ إلا بكلِّ حديثٍ لو حلف رجلٌ بطلاق امرأته أنه كذبٌ طلقت امرأتُه»[10].

ومنهم عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم (٢٢٥ه) شيخ المعتزلة، وتلميذُه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة البصري الجهمي (٢١٨ه)، وكان ابن عُلَية يرُد خبرَ الواحد ويقول: «الحجة للإجماع» فقال له الشافعي في مناظرته: «أبإجماعٍ رددتَ خبرَ الواحد، أم بغير إجماع؟» فانقطع[11].

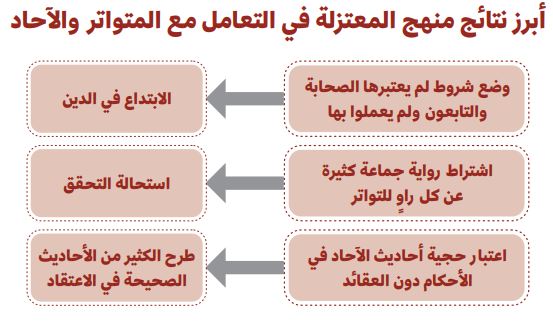

أثر هذا التقسيم الاصطلاحي:

تقسيم الأخبار إلى (قطعي مقبول) و(ظني غير مقبول) بهذا التعريف الحادث سيترتب عليه إخراج كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة من دائرة الاحتجاج لا لكونها غير صحيحة، بل لكونها غير متواترة.

وقد عمل بهذا المعتزلةُ كما سبق، فردُّوا كلَّ ما لم يبلغ حدَّ التواتر، ووافقهم كثيرٌ من الأصوليين المنتسبين لأهل السنة في جزئية هي: عدم العمل بالآحاد في العقائد، فالمتكلِّمون يُخرجون الآحاد (وهو ما لم يبلغ حد التواتر) من الاحتجاج به في العقائد، ويعملون به في العمليات، قال الباقلاني: «غير أن الفقهاء والمتكلِّمين قد تواضعوا على تسمية كلِّ خبر قَصُرَ عن إيجاب العلم بأنه خبرُ واحد، وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد. وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وصفناه أولاً، ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلاً ولم يعارضه ما هو أقوى منه»[12].

الصحابة مجمعون على التسليم للنصوص والاحتجاج بها وعدم ردّها، ولم ينقل عن أحد منهم أنّه ردّ حديثًا لأنّه غير متواتر. قال ابن حجر رحمه الله: «وقد شاع فاشيًا عملُ الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»

ما معنى المتواتر الذي قصده هؤلاء؟

قال واصل بن عطاء: «إن كلَّ خبرٍ لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجة، وما يصح ذلك فيه فهو مُطَّرَح»[13]، «ومعناه أن كل خبر (رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب) -وإن كان خبر الرسول- لا يمكن -والمقصود الِإمكان العقلي- أن يتم عليه الاتفاق على التراسل والتواطؤ من ناقليه فهو حجة، وما أمكن فيه ذلك فهو مطرح أي ليس بحجة، والنص ظاهر الدلالة على أن اعتبارَ حجة الخبر إنما يكون في حالة دون حالة، ولا عبرة بصحة السند وعدالة رواته وحفظهم وضبطهم فإن ذلك وحده لا يكفي، بل لا بد من الاستناد إلى حجة العقل؛ وهي إثبات عدم إمكان التوافق والتراسل، وذلك إنما يكون في بعض الأخبار، وحينئذ تثبت بها الحجة، أما النوع الثاني فلا تثبت به»[14].

وهذا يخالف إجماع الأمة في عصر الصحابة والتابعين، فالصحابة مجمعون على التسليم للنصوص والاحتجاج بها وعدم ردّها، ولم ينقل عن أحد منهم أنّه ردّ حديثًا لأنّه غير متواتر، ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا، بل دواوين السنة مليئة بأخبارٍ عنهم تفيد قَبولَهم الحديث عن الواحد، وما ورد في التوُّقف عن قبول خبر الواحد حتى يعضُده حديثٌ آخر فهو في مسائل معينة وقع فيها الخلاف فاحتيج للتأكّد، على أنّ ورود العاضد لا يُخرج الحديث عن كونه آحادًا.

وقد نَقل الإجماعَ عددٌ من أهل العلم:

قال ابن حجر رحمه الله: «وقد شاع فاشيًا عملُ الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»[15].

قال ابن أبي العز: «خبر الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول؛ عملاً به، وتصديقًا له؛ يُفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمَي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»[16].

قال ابن القيم: «ومن هذا: إخبار الصحابة بعضهم بعضًا؛ فإنهم كانوا يجزمون بما يُحدِّث به أحدهم عن رسول الله ﷺ، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ﷺ: خبرُك خبرُ واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر!»[17].

وعليه فصورة النقل اليقيني عند المعتزلة ومن وافقهم:

أن يروي الحديثَ عن النبي ﷺ جماعة من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب (وحاشاهم)، ولنُمَثل بأقل ما ذُكِرَ في هذا وهو أربعة أشخاص، ثم يروي عن كل واحد منهم أربعة من التابعين (أي ستة عشر تابعيًا) ويروي عن كل منهم أربعة من أتباع التابعين (أي أربعة وستون) ويروي عن كل منهم أربعة (أي مئتان وستة وخمسون). وهكذا دواليك في متوالية هندسية عجيبة لا يقرها عقل؛ لأنه يُعلم بالبداهة أنه لا يوجد مثلُ هذا الخبر في أخبار البشر عمومًا ولا في أخبار النبي ﷺ خصوصًا.

هل يوجد المتواتر في الروايات التي وصلت إلينا؟

المتواتر بالصورة التي مضى بيانها[18] لا يوجد شيءٌ منه في الروايات.

وإن كان يوجد في السنة العملية التي نقلتها الأمة جيلاً عن جيل شيءٌ شبيه بهذا من حيث الجملة إلا أنه لا يسّمى متواترًا ولا يُعرف له اسم خاص، ويسميه الشافعي (خبر العامة)، قال الشافعي في محاورته مع أحد المعترضين على حجية خبر الواحد:

قلت: أفرأيتَ سنةَ رسول الله ﷺ بأي شيء تثبت؟…

قال: خبر العامة عن العامة.

قلت: أكقولِكم الأولِ مثل أن الظهر أربع؟

قال: نعم.

فقلت: هذا مما لا يخالفك فيه أحدٌ علمتُه[19].

إن المتواتر الذي يعنيه المتكلمون غير المتواتر الذي يعنيه المحدِّثون، فالمتواتر الذي يعنيه المتكلمون عزيزٌ جدًا إن وجد، والمتواتر الذي يعنيه المحدثون موجود بكثرة

والمتواتر عند المحدثين أن يروي الحديث عددٌ كثير في كل طبقة من طبقات السند[20] بمعنى: أن يرويه من الصحابة عددٌ يمتنع تواطؤهم على الكذب (حاشاهم) ثم ينقله من طبقة التابعين عن هؤلاء عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب (دون اشتراط أن يكون هذا العدد عن كل صحابي، بل في التابعين في الجملة) وهكذا، فهذا موجود وبكثرة، ولتوضيح صورته نقول:

إذا روى الحديث عشرة من الصحابة، وعنهم عشرة أو أكثر من التابعين، وعنهم عشرة أو أكثر من أبتاع التابعين، وهكذا حتى يدخل الحديث في المصنفات[21]، فهذا موجود في أحاديث رويت باللفظ، وفي أحاديث رويت بالمعنى أيضًا، ومثاله في التواتر باللفظ (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) ومثاله في التواتر بالمعنى (أحاديث الشفاعة، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث رفع اليدين في الدعاء) وغيرها كثير.

قال ابن الصلاح: «المتواتر الذي يذكره أهل الفقهِ وأصولِه، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المُشعِر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظُ الخطيبُ قد ذكره ففي كلامه ما يُشعر بأنه اتَّبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتُهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله مَن يحصل العلم بصِدقه ضَرورَة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه.

ومن سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروى مِن الحديث أعياه تَطلُّبه،… نعم حديث: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) نراه مثالاً لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العددُ الجمُّ،… وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعضِ ذلك عددُ التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد، وهلم جرًّا على التوالي والاستمرار، والله أعلم»[22].

ونفهم من قولِ ابن الصلاح: «ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه» أنَّ المتواتر الذي ينفي وجودَه هو الذي يتوفر فيه العدد الكثير عن كل راوٍ يرويه، بحيث يروى عنه بعدد يستحيل اتفاقهم على الكذب، لا في كل طبقة كما قلنا.

صحيح أن المتواتر ليس مما اصطلح عليه المحدِّثون ابتداءً وإنما أخذوه من المتكلمين، لكنهم لم يستوردوه بكل ما فيه، بل عدَّلوا فيه بما يتوافق مع واقع الروايات التي وصلتنا، فألغَوا منه اشتراط وجود العدد الكثير عن كل راوٍ، واكتفَوا باشتراط وجود العدد الكثير في كل طبقة رواة

يوضح هذا ابن حجر رحمه الله فيقول: «ومِن أحسنِ ما يُقرَّر به كونُ المتواتر موجودًا وجودَ كثرةٍ في الأحاديث أن الكتبَ المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقُه تعددًا تُحيلُ العادةُ تواطؤَهم على الكذب إلى آخر الشروط؛ أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومِثلُ ذلك في الكتب المشهورةِ كثيرٌ»[23].

وصحيح أن المتواتر ليس مما اصطلح عليه المحدِّثون ابتداءً وإنما أخذوه من المتكلِّمين، لكنهم لم يستوردوه بكل ما فيه، بل عدَّلوا فيه بما يتوافق مع واقع الروايات التي وصلتنا، فألغَوا منه اشتراط وجود العدد الكثير عن كل راوٍ، واكتفَوا باشتراط وجود العدد الكثير في كل طبقة رواة، «فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العددُ الجمُّ،… ثم لم يزل عددُ رواتِه في ازدياد» وهذا جعله ممكن الوجود حقيقةً، واستعملوا المتواتر المعنوي الذي ذكره أهل الأصول، وهو: «أن ينقل جماعةٌ يَستحيلُ تواطؤهم على الكذب وقائعَ مختلفة تشترك في أمرٍ، يتواتر ذلك القدرُ المشترَك»[24].

وعلى هذا نقول: إن المتواتر الذي يعنيه المتكلِّمون غير المتواتر الذي يعنيه المحدِّثون، فالمتواتر الذي يعنيه المتكلِّمون عزيزٌ جدًا إن وُجد، والمتواتر الذي يعنيه المحدثون موجودٌ بكثرة كما قال ابن حجر، والمتواتر المعنوي منه أكثر من اللفظي.

ما حكم كل من المتواتر والآحاد؟

أولاً: حُكم المتواتر:

اتفقت كلمة العلماء ممن يُعتدُّ بقوله من أهل العقيدة والحديث والأصول والفقه والكلام على أن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، ويجب العمل به بلا خلاف. ولا فرق في هذا بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. قال الغزالي: «ما أخبر عنه عددُ التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورةً وإن لم يدل عليه دليل آخر، فليس في الأخبار ما يُعلَم صدقُه بمجرد الإخبار إلا المتواتر»[25].

ثانيًا: حُكم الآحاد:

وهو ما لم يبلغ درجة التواتر، فيشمل الغريبَ والعزيزَ والمشهورَ[26].

اختلف العلماءُ في هذا القسم وما يفيده على أقوال:

القول الأول: أن خبر الآحاد الصحيح يفيد العلمَ اليقيني.

وهو قول ابن حزم الظاهري، ونسبه لداود الظاهري، وللحارث المحاسبي، وللكرابيسي تلميذ الشافعي، ولابن خُويزِمِنداد نقلاً عن مالك[27]، ونُسبَ إلى الإمام أحمد في رواية أحمد بن الحسين الترمذي عنه[28]، وهو قول ابن دقيق العيد[29].

القول الثاني: أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفَّ بالقرائن.

ومن القرائن: تلقِّي الأمة للحديث بالقَبول[30].

وهو مذهب جماهير أهل الحديث، ومحققي الأصول والفقه وأهل الكلام من المذاهب الأربعة، قال ابن كثير: «ثم وقفتُ بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونُه: أنه نقلَ القطعَ بالحديث الذي تلقته الأمة بالقَبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسْفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرَخْسي من الحنفية، قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق الإسْفرائيني، وابن فُورك، قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة» قال (ابن كثير): «وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطًا فوافق فيه هؤلاء الأئمة»[31].

القول الثالث: أن خبر الآحاد يفيد الظنَّ فقط. وهو قول النووي[32]، وابن الأثير[33] وابن عبد البر[34].

ما المراد بالظن في هذا الموضع؟

يطلق الظنُّ في لغة العرب على معانٍ منها:

اليقين[35]، والاعتقاد الراجح[36]، والشك[37]، والجانب المرجوح[38]، والاعتقاد الخاطئ[39].

ومراد العلماء عند استخدام هذه الكلمة في وصف الأحاديث الصحيحة (الآحاد التي لم تحتف بها قرائن تفيد الظن) هو: الاعتقاد الراجح، وقد يسمى (غلبة الظن).

وهذا الظنُّ درجات، فما أخبرك به عددٌ من الثقات يُحدث في نفسك ظنًا غالبًا بحُدوثه، وهو أعلى مما أخبرك به ثقة واحد، واليقين كذلك درجات: فقد يحصل لك اليقين بإخبار عددٍ من الثقات بحُدوث أمر، فإذا رأيته فاليقين أعلى من سابقه، فإن باشرتَه كان اليقين في أعلى درجة[40].

والحديث لا يكون صحيحًا إلا مع وجود الظن الغالب على صحته، وكثير من الأحاديث الصحيحة ارتقى الظن الغالب فيها إلى درجة تقرب من اليقين، بتعدُّد طُرُقها أو بالقرائن. قال ابن تيمية رحمه الله: «والصحيح ما عليه الأكثرون: أنَّ العلم يحصل بكثرة المخبِرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لِدِينِهم وضبطِهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر، …، وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق كقوله ﷺ: (لا وصية لوارث) فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه وهو في السنن ليس في الصحيح»[41].

«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة»

ابن عبد البر رحمه الله

التفريق بين العقائد والأحكام:

هناك من لا يعمل بخبر الآحاد في مسائل العقيدة، ويستدلون بقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

وهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ لأنه وارِدٌ بعد إجماعٍ على خلافه، ولأن معنى الآية: «إِنَّ الشكَّ لا يُغني من اليقينِ شيئًا، ولا يقوم في شيءٍ مَقامَه، ولا يُنتفعُ به حيث يُحتاجُ إلى اليقينِ»[42]. فالظن المراد في الآية هو الشك، والظن المراد في حديث الآحاد الصحيح هو الظن الغالب الراجح.

قال الشافعي: «فأما ما كان من سنةٍ من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالِمين حتى لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول»[43].

وقال أبو الحسن الأشعري: «وجملة قولنا: أنَّا نُقِرُّ بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاؤوا به من عند الله، وما رواه الثقاتُ عن رسول الله ﷺ، لا نرد من ذلك شيئًا»[44].

وإن العمل بهذا القول (رد الآحاد في العقائد) يُفضي إلى ترك كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيها مسائل عقدية، بحجة أنها ظنية الثبوت، مما يجعل قسمًا من السنة النبوية بلا فائدة ولا حجة فيه، وهذا لا يستقيم مع شمول رسالة النبي ﷺ لجميع أحكام الدين، ووجوب اتباعنا له فيها كلها، وهؤلاء أخرجوا قسمًا من السنة عن وجوب الاتباع.

وعمومًا فمسائل العقيدة متفاوتة ليست على رتبة واحدة، وليس من شرط العقيدة القطع، فمنها ما هو مقطوع فيثبت بالقرآن أو السنة المواترة، ومنها ما هو دون ذلك فهذا يثبت بطريق الآحاد، والآحاد إن احتفَّت به القرائن فيُلحق بالقسم الأول، والأمر يحتاج إلى تفصيل وبسط ليس هذا موضعه.

وختامًا:

نقول بعد هذه الجولة السريعة: إنَّ العلماء لا يُنكرون تفاوت الأحاديث الصحيحة في القوة، ولا يرُدّون أصل التقسيم إلى متواتر وآحاد، لكنهم يُنكرون ما بُني على هذا التقسيم من تمييزِ نوعٍ من الأحاديث الصحيحة يُقبل في جميع أبواب الدين، ونوع آخر من الأحاديث الصحيحة لا يُقبل في بعضها، وقد حكى ابن عبد البر إجماعَ العلماء على العمل بحديث الآحاد الصحيح في العقائد والأحكام، قال رحمه الله: «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا»[45].

[1] يستعمل الأئمة النقاد مثل هذه العبارات وما يشبهها للدلالة على ما قلنا، وينظر أمثلة عليها في: علل ابن أبي حاتم (٢/١٧٧، ٥٤٧) و(٣/٢٦) و(٤/٩٦، ١٥٩، ٢٩٠)، والتمييز لمسلم (٢١٨)، وعلل ابن المديني (٤٤)، وعلل الإمام أحمد (٣/٤٦٤) وسؤالات الحاكم للدارقطني (٩٥)، والتمهيد لابن عبد البر: (٩/١٦١) وشعب الإيمان، للبيهقي (٧/٤)، وجامع التحصيل، للعلائي: (١٠١-١٠٢).

[2] هذه المسألة تستحق مقالاً مستقلاً لبحثها، لكن باختصار يقال: الأصل الترجيح بقوة الحفظ أو بكثرة العدد، لكن قد تَرِدُ قرائنُ تمنع من العمل بهذا الأصل، مثال: ترجيح رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده، على رواية شعبة وسفيان معًا عن جده، وهما أحفظ منه بلا شك، لكن هو أكثر اختصاصًا بجده.

[3] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، ص (٢٦٧).

[4] القراءة خلف الإمام، للبخاري، ص (٧).

[5] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (١/١١٣-١١٤).

[6] الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص (١٦-١٧).

[7] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، ص (٢٦٧).

[8] نزهة النظر، لابن حجر، ص (٤٣).

[9] الأوائل، للعسكري، ص (٣٧٤).

[10] ينظر: نقض الدارمي على المريسي، للدارمي (٢/٦٤٤). والعبارة في الأصل (لم تطلق امرأته) وصوبها محقق الكتاب الدكتور رشيد الألمعي من حاشية ناسخ الأصل. ومعناه: أنه لا تقوم عنده الحجة إلا بالحديث الذي يثبت عند المحتج به ثبوتًا تامًا بحيث لو حلف بطلاق امرأته على أنه كذب لحنث وطلقت امرأته.

[11] ينظر: ترجمة إبراهيم بن إسماعيل في: تاريخ الإسلام، للذهبي (٥/٢٦٤).

[12] تمهيد الأوائل، للباقلاني، ص (٤٤١-٤٤٢). وقال الزركشي: «أما ما يُطلب فيه اليقينُ كالعلم بالله وصفاته، فإن ذلك لا يجوز العمل فيه بهذه الأخبار (أي الآحاد)؛ لأنها لا تفيد العلم، والظن في ذلك غير جائز»، البحر المحيط (٦/١٣٢).

[13] فضل الاعتزال، للقاضي عبد الجبار المعتزلي، ص (٢٣٤). ويقصد بالاتفاق هنا: أن يحدث الأمر بغير تخطيط، يقولون: وقع هذا اتفاقًا أي: مِن غير قصد.

[14] الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، للدكتور عابد السفياني، ص (١٨٣-١٨٤). والقيد المذكور في أول النقل (رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب) من الكاتب ليتضح المعنى.

[15] فتح الباري، لابن حجر (١٣/٢٣٤).

[16] شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (٥٣٤).

[17] مختصر الصواعق المرسلة، للبعلي (٥٥٢).

[18] في فقرة: ما معنى المتواتر الذي قصده هؤلاء؟

[19] جماع العلم، للشافعي (٣٣).

[20] الطبقة هي مجموعة من الرواة متقاربون في السن ومتقاربون في الأخذ عن المشايخ، فالصحابة طبقات بحسب تاريخ صحبتهم للنبي r وأخذهم عنه، والتابعون طبقات بحسب أخذهم عن طبقات الصحابة، وهكذا.

[21] قلنا: حتى يدخل الحديث في المصنفات؛ لأن المصنفات (في الجملة) مقطوعٌ بنسبتها إلى أصحابها.

[22] معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح (٢٦٧-٢٦٩).

[23] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر، ص (٤٥-٤٦).

[24] تدريب الراوي، للسيوطي (٢/٦٣١).

[25] المستصفى، للغزالي، ص (١١٢).

[26] الغريب: الذي انفرد واحد بروايته في طبقة من طبقات السند، وإن تعدد رواته في غير هذه الطبقة، والعزيز: الذي انفرد اثنان بروايته في طبقة من طبقات السند، وإن كانوا أكثر في باقي الطبقات، والمشهور: الذي رواه أكثر من اثنين في كل طبقات السند، لكنه لم يبلغ درجة التواتر.

[27] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (١/١٠٨). لكن قال الزركشي: «وفيما حكاه عن الحارث نظرٌ» وقال: «ونازعه المازري، وقال: لم يُعثر لمالك على نصٍ فيه»، البحر المحيط، للزركشي (٦/١٣٥).

[28] مختصر الصواعق المرسلة، للبعلي، ص (٥٥٣).

[29] نقل عنه الزركشي قوله: «وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو منه، فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبًا لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ ينفيه، والعلم بصدقه من هذه الجهة، لا من جهة ذاته، فصار هذا كالإجماع». البحر المحيط (٦/١٣٧).

[30] ومقتضى هذا القول أن خبر الآحاد الذي لم تحتف به قرائن تقويه: أنه يفيد الظن لا العلم. ومن التلقي بالقبول عند ابن الصلاح ومَن وافقه: اتفاق الشيخين على إخراج الحديث، واستثنوا منه ما انتقده بعض الحفاظ كالدارقطني. ينظر للمزيد: نزهة النظر، لابن حجر، ص (٥٢).

[31] الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، لابن كثير، ص (٣٦). وينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية (٣/٢٤).

[32] التقريب والتيسير، للنووي، ص (٢٨).

[33] قال ابن الأثير: «وخبرُ الواحد لا يفيد العلم، ولكنا مُتَعَبَّدُون به. وما حُكِيَ عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سمَّوا الظن علمًا، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن» جامع الأصول (١/١٢٥).

[34] قال ابن عبد البر: «الذي نقول به: إنه يوجب العَمَلَ دون العِلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواءً، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جماعةُ أهلِ السنة» التمهيد (١/٨)، وعلق ابن تيمية على كلام ابن عبد البر: «هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قولَ من يقول: إنه يوجب العلم وإلا فما لا يفيد علمًا ولا عملاً كيف يُجعل شرًعا ودينًا يوالى عليه ويعادى» المسودة في أصول الفقه، ص (٢٤٥).

[35] كما في قوله تعالى: {وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا} [الكهف: ٥٣].

[36] كما في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٣٠].

[37] كما في قوله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية: ٢٤].

[38] كما في قوله تعالى: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧].

[39] كما في قوله تعالى: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: ١٥٤].

[40] وقع في القرآن الكريم استعمال اليقين مع ثلاث صفات: علم اليقيين، وعين اليقين، وحق اليقين، فالأول ما علمه بالسماع والخبر، والثاني ما علمه بالمشاهدة، والثالث ما باشره وذاقه. ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٠/٦٤٥-٦٤٦).

[41] مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٨/٤٨-٤٩).

[42] تفسير الطبري (١٢/١٨١).

[43] الرسالة، للشافعي (٤٦٠-٤٦١).

[44] الإبانة عن أصول الديانة، ص (٢١).

[45] التمهيد، لابن عبد البر (١/٨).

أ. عبد الملك الصالح

إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، ماجستير في الحديث وعلومه.