تتناول المقالة بالبيان والتفنيد أبرز الشبهات حول حجاب المرأة والتي يتوصل بها إلى إنكار فرضيته، وفي مقدّمتها: أنّ صلاح القلب يغني عن الحجاب، إضافة إلى دعوى الحرّية الشخصية، وتعارض الحجاب مع حبّ المرأة للجمال، وأنّ الحكمة منه حماية المرأة وهي متحقّقة الآن بالأنظمة والقوانين الرادعة.

من المقولات التي ذاعت أن “الحجاب حجاب القلب”، مستندين إلى الحديث النبوي: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)[1]، والحديث صحيح لا مراء فيه، وكذلك المقولة لها وجاهة من حيث إنَّ للقلب حجابًا كما للبدن حجاب، لكن لا يصح اتخاذ هذه المقولة حجةً في أن حجاب القلب حُجّةٌ لتعرية البدن مما وجب عليه من حجاب شرعًا أو عرفًا. فكانت هذه المقالة لمناقشة المقارنات أو المفاضلات بين الحجابين.

مفهوم العورة وحدودها في التصوّر الشرعي:

تعريف العورة: “هي ما أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى”[2]، وقيل: “هي ما يَحرُم كشفه من الجسم، سواء من الرجل أو من المرأة، أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم”[3].

وقد حدد الشارع حدّ العورة، أي الجزء الذي يجب ستره بحسب الجنس ذكرًا كان أو أنثى، والمرحلة العمرية، وسياق المعاملة مع محارم أو أجانب، وحيثياته من ضرورات أو استثناءات أو احترازات. فحدّ عورة المرأة أمام الرجال الأجانب يختلف عن حدها أمام محارمها… وهكذا.

بهذا يتضح أن الإسلام يرسم هيئة ظاهرية لكل من المسلم والمسلمة في مختلف الأحوال، باختلاف حدود الستر والكشف بحسب الجنس والعمر والسياق وحيثيات أخرى كلها مفصلة في الشريعة تفصيلاً بيّنًا.

فما أبرز الشبهات التي يتأثر بها المشكّكون أو المتشكّكون في هيئة حجاب المرأة المسلمة خصيصًا؟

الشبهة الأولى: التشكيك في فرضية الحجاب لعدم ورود لفظته صريحة في القرآن والسنّة:

الحجاب هو: ما يَحجُب أي يواري ويستر عن النظر[4]. وعليه يمكن أن نقول: إنه لكل من الرجل والمرأة هيئة لباس حاجب لعورة كلّ منهما في التصور الشرعي؛ لكن شاع شرعًا وعرفًا إطلاق لفظ الحجاب على لباس المرأة المسلمة خصوصًا (وليس قطعة القماش الساترة للشعر فحسب، كما سيأتي بيانه).

وصحيح أنك لا تقف في مرجع شرعي من تصنيف الأوائل على فصل أو قسم بعنوان “حجاب المرأة”، ولا وردت لفظة الحجاب صريحة في القرآن والسنة بالمعنى الدارج لها (لباس المرأة المسلمة الشامل)، لكن ورد صريحًا ألفاظ تفيد المعنى المراد مثل: جلباب، خمار، احتجاب، استتار، يُدْنِين…الخ، وكذلك تصنيف الرجال بالنسبة إلى المرأة إلى محارم وغير محارم، وحدّ عورتها أمام كل منهم. فمن هنا أطلق على ما ينبغي أن تستتر به المرأة أمام غير المحارم: (الحجاب)؛ كونه حاجبًا لها عن نظرهم.

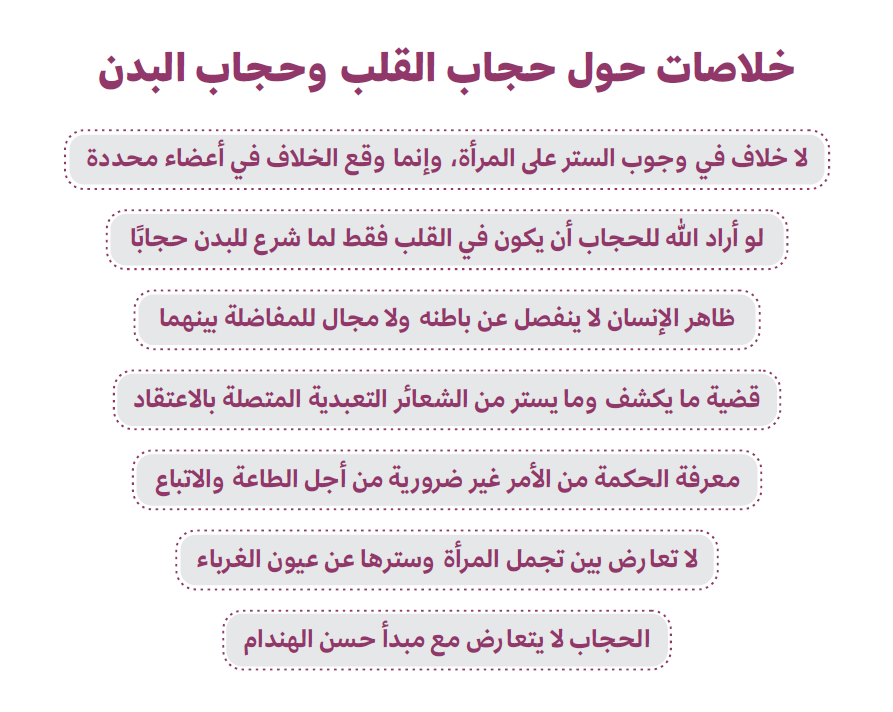

ولا خلاف بين العلماء -بل عامة المسلمين- في وجوب الستر والتغطية الكاملين على المرأة الحرة البالغة أمام الأجانب، وإنما اختلف الأئمة في وجوب تغطية أعضاء محددة هي الوجه والكفين والقدمين[5]. وبهذا يتضح أنه لا وجاهة لمن يقول بعدم فرضية الحجاب لعدم ورود لفظته صريحة في القرآن والسنة!

والنقطة الأخرى: أن كثيرًا من الألفاظ الشرعية التي نتداولها لم يُنص عليها بحروفها في القرآن والسنة، ومع ذلك فليست محل خلاف بين أهل العلم، بل إن تقسيم العلوم الشرعية ذاته لم يكن في الصدر الأول من الإسلام، وجميع هذا لا يدل على عدم مشروعيتها أو صحتها أو سلامة ما تتضمنه من مفاهيم!

الشبهة الثانية: صلاح القلب يغني عن حجاب البدن:

يقولون: إن الأهم في الإنسان أن يصلح قلبه، أما شكله ومظهره فلا يهم، وليس هو الأصل.

والجواب: لو أراد الله تعالى للحجاب أن يكون في القلب فحسب لما شرع للبدن حجابًا؛ فإن الله تعالى جعل اللباس لباسين: لباس البدن (حجاب الظاهر) ولباس التقوى (حجاب الباطن) فقال: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]. فلو شاء الله تعالى أن يكون لباس بني آدم التقوى فحسب (لباس القلب) لما شرع اللباس الذي يواري العورات (لباس البدن)! والإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، ولكل منهما أحكام وآداب في التصور الشرعي.

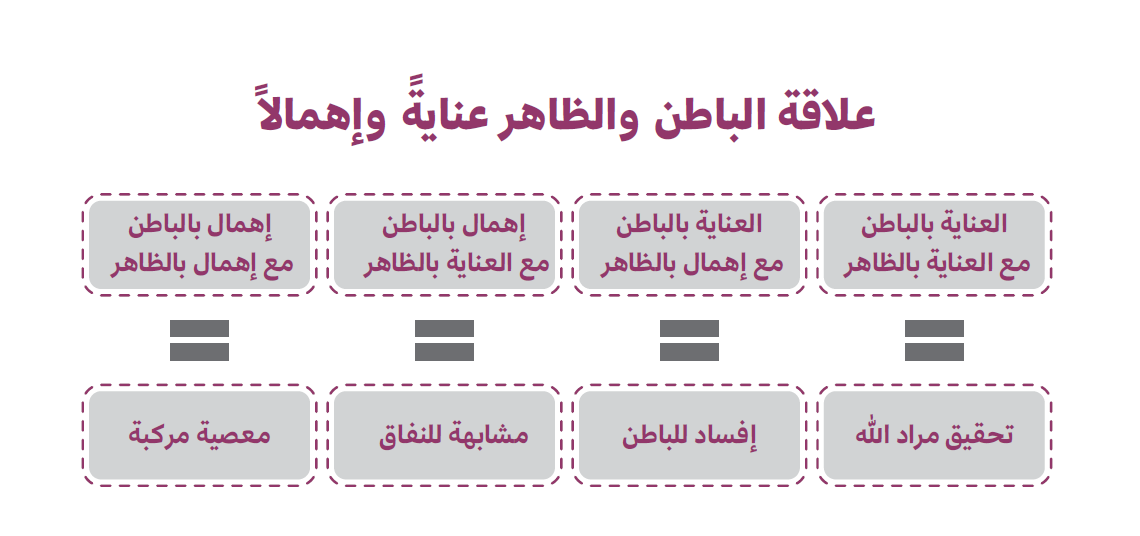

وقد اعتنت الشريعة الربانية المتكاملة بهيئة الباطن وتهذيبه، كما اعتنت بهيئة الظاهر وتهذيبه بوصفه فرعًا عن الأول ودالّاً عليه ومُرسِّخًا له، وإن اختلفت درجات العناية وصورها وأحكامها، وقد قال الله تعالى: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} [الأنعام: 120]، ففيه البيان القاطع بضرورة العناية بالظاهر والباطن معًا وعدم فصمهما، وعليه فالتربية الإسلامية الصحيحة هي ما يعي فيها المسلم الناشئ أن الظاهر تعبير عمّا وقر في الباطن من إيمان وقناعات وأخلاق ومبادئ، وأما المفاضلة القائلة بأن كون الباطن خيرًا من الظاهر أحسن من أن يكون الظاهر خيرًا من الباطن، فهي تخطئ القياس ابتداء؛ إذ هذه عبادة وهذه عبادة أخرى، فالأمر أشبه بمن يقول إن صلاة الفريضة خير من صيام الفريضة فلا بأس في التقصير في الصيام ما دمت تؤدي الصلاة! وهذا خلط للأمور وإفساد للموازين.

لو شاء الله تعالى أن يكون لباس بني آدم التقوى فحسب (لباس القلب) لما شرع اللباس الذي يواري العورات (لباس البدن)، والإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، ولكل منهما أحكام وآداب في التصور الشرعي

الشبهة الثالثة: الكشف والستر مسألة حرية شخصية لا صلة لها بالعقيدة:

في سياق مفهوم الحرية لا بد من استحضار حقيقة أنه لا توجد حرية كاملة مطلقة من أي قيد أو ضابط، وأنه لا وجود لهذه الحرية بين البشر أصلاً؛ ذلك أن الحرَّ حريةً حقيقيةً كاملةً هو الذي لا قيود عليه البتة، ولا شرط ولا حَدّ، ويجب أن يكون ذا اقتدار واستغناء تام عن أي أحد أو شيء خارج نفسه؛ لأن الحاجة إلى أي شيء خارج الذات تتنافى مع طلاقة حريتها وتمام استغنائها. وعليه، فخلقة الإنسان لا تمكّنه أن يكون حرًّا حرية تامة أو مطلقة، على أي وجه تنظر منه؛ فلا هو قائم بنفسه، ولا مُستغنٍ بها عن كل ما ومَن حوله، فهو محتاج بالضرورة لأوّليات الحياة من غيره، كالضياء من الشمس، والماء من المطر، والزرع من الأرض، وهكذا. وهو معتمد بالخِلقة على ما ومَن حوله بدرجات في مختلف أطواره وشؤون معاشه، وطاقاته محدودة بحدود خِلقته، فلا يرى –مثلاً- أنواعًا من المرئيات ولا يسمع درجات من الأصوات، ومشدودٌ بقيود حاجاته كالجوع والعطش وقضاء الحاجة. أضف إلى ما سبق أن كل إنسان مقيّد لا ريب بإملاءات المرجعية التي ينتسب لها ولو كانت قانون دولة أو عرف مجتمع، أو ضوابط وقواعد مؤسسية، وما أشبه[6].

فالحاصل أن الإنســان حرّ بقَدْر مُقدَّر، فـي مساحات معيّنة، لِمُراد محدّد ومُبيَّنٍ له جملة وتفصيلاً.

وبالرجوع للشرع وأدلته نجد أن الخالق تعالى أودع في مختلف مخلوقاته طاقة الإرادة بدرجات، ثم قدّر لهذه الطاقة أعلى درجاتها بين المخلوقات في الإنسان، وخصّه بذلك، فهي هِبَة من الله تعالى وفرع عن مشيئته فيه: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 29]. وليس للإنسان فضل في اكتسابها، ناهيك أن يكون قد أنشأها في نفسه! لذلك فالأُطر والحدود التي شرعها الله تعالى لا تعرقل إرادة الإنسان التي قدّرها خالقه له في مساحات كسبه وحركته التي كلّفه خالقه بها ويحاسبه عليها، فكله من مشكاة واحدة، وإنما الخلط أو الشعور بالتضارب يقع من أفهام غير صحيحة وتصورات متوهمة من عند الإنسان عن نفسه وطلاقة طاقته ومكانته في الوجود.

والمسلم أولى الناس باستشعار مخلوقيته، وإدراك أنّ طاقة الإرادة الـمُودَعة فيه تتقلّب حقيقة بين منحة ومحنة، ليس له في الأولى فضل ولا في الثانية اختيار. ومع ذلك مما يؤسف له انتشار نزعة التيه القاروني[7] بالحرية الإنسانية وعظمة الإرادة الإنسانية؛ بسبب التأثر بالأدبيات المستوردة القائمة على الكفر بالله تعالى ونكران المخلوقية وتأليه الإنسانية، وَيكَأنّا لم يَبْلغنا قول ربّنا تعالى: {إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} [الإسراء: 37].

ثم إذا كان التصور الشرعي واضحًا في العناية بموازين كل من الجانبين (الظاهر والباطن)، فقد جعل لكل منها قدرًا، ورتّب لكل أحكامه، وجعل للإخلال بكل منهما أوجه مؤاخذة خاصة به، فمن أين تأتي بدعة اختزالهما في واحد؟

تأمل هذا التسلسل: كان ثاني ما وُعد به آدم عليه السلام من رَغَدٍ في الجنة بعد الشِّبَع هو السّتر باللباس: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} [طه: 118]، وأول ما عوقب به هو وزوجه على المخالفة: العُرْي بانكشاف العورة {فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} [طه: 121]، وأول ردّة فعل فطريّة عند ذلك الانكشاف: محاولة ستر ما تعرّى: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [طه: 121]، وبعد الإنزال إلى الدنيا أعطيا كسوة الدنيا: {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا} [الأعراف: 26]، فلم يُتركا للعُري تحت أي مسمى في أية مرحلة؛ لا عقوبة، ولا مثوبة، ولا حرية شخصية!

في سياق مفهوم الحرية لا بد من استحضار حقيقة أنه لا توجد حرية كاملة مطلقة من أي قيد أو ضابط، وأنه لا وجود لهذه الحرية بين البشر أصلاً، فالإنســان حرّ بقَدْر مُقدَّر، فـي مساحات معيّنة، لِمُرادٍ محدّدٍ ومُبيَّنٍ له جملة وتفصيلاً

ومن نعيم الجنة الموعود أن يتحرر المؤمنون من قيود الدنيا متمثلة في الجوع والعطش وحتى الموت، ومع ذلك لا تجدهم كوفئوا بالعري، فلا “يتحررون” من اللباس ولا يُترَكون للعُري، بل اللباس والستر من مكافآت الجنة: {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الكهف: 31]، {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23]، فتأمل كيف أن العري كان دائمًا علامة المعصية ومخالفة مرضاة الله تعالى منذ الأزل، حتى إنك تجد أن تعرية البدن إحدى صور التعبير عن التمرد المتكررة في تاريخ الثورات البشرية[8]، فتأمل!

وفي المقابل، الستر والتستر من الإيمان، بل الستّير من أسماء الله تعالى، وفي الحديث: (إن الله حَيِيٌّ سِتِّيْر يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)[9]، حتى إن التصور الشرعي للستر والكشف فيه آداب ستر العورة ولو كان المرء في خاصة نفسه وحده، إذ إنه لا يخلو عن نظر عالم الجن والملائكة {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27].

بهذا يتضح أن قضية الكشف والستر من الشعائر (أي العلامات) الظاهرة المتصلة اتصالاً وثيقًا بالعقيدة الباطنة، وليست مجرد مسألة اختيارات ذوقيّة بلا دلالات عقدية؛ فما وقر حقيقة في الباطن وانعقد عليه القلب ينعكس بالضرورة على الظاهر وعمل الجوارح، ولذلك كانت هيئة المسلم والمسلمة الظاهرة وحدود اللباس الموضوعة لكل منهما في مختلف السياقات كلها لها مقصد تعبدي في التصور الشرعي، وليست مجرد عناية شكلية ولا هي مسألة ذوق شخصي بغير دلالة عقدية.

وتأمل الدلالة العقدية الكامنة في العرف العولمي القائم على “الإنسانوية”، تجد أنه كلما تعرَّى الإنسان ظاهرًا من اللباس بدعوى التمدّن والتحضّر والتجمّل والتحرر، وتجرّد باطنًا من الانتماء العقدي ذي الموازين الواضحة والمبادئ الثابتة بدعوى الحياد والموضوعية والنسبية والمرونة والعقلانية… إلخ، وكلما تعرى من هذا وتجرّد من ذاك؛ صار “أكثر إنسانوية” أي إخلادية للهوى والأرض، وفي المقابل أبعد عن دين الله تعالى أي الربانية![10] ولهذا يظل إظهار الشعائر الإسلامية –على رأسها زي المرأة المسلمة- قضية فائرة إلى اليوم، تثير العداوة وتستثير الضغينة الكامنة حتى في أكثر الدول والأزمان “تقدّمًا وتحررًا” باعتباره يقلق التصور العلماني للمظهر الإنساني “الحر والمتمدّن” (أي المتجرد والمتعري)! فتأمل التضارب واعجب لغافل عن مضامينه ومآلاته!

بين تفريط وإفراط:

مع كل ذلك البيان الواضح، فرّط بعض المسلمين في تقدير مسألة الظاهر على وجهها، وغالوا في مسألة الباطن، فاتُّخذ الاشتغال بالباطن ذريعة للامبالاة بحسن الهندام بالكلية (سواء لتوفير النفقات أو لسوء التأول والتطبيق لمعنى الزهد في زينة الدنيا)، حتى صارت هيئة بعضهم مرتبطة في الأذهان بالشَّعَث وسوء الهندام والرائحة، وهذا مخالف قطعًا لآداب الشريعة وحقها في حسن تصويرها وتصديرها. وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعمل المسلمين من بعده ناطقة بحسن الهيئة في جمال وجلال، بغير ابتذال أو سوء هندام أو إسراف وخُيَلاء (كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا، في غير مَخِيلة ولا سَرَف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده)[11]؛ وفي حديث آخر: (من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه)[12].

في المقابل، غالى آخرون في الاتكاء على حجة حجاب القلب متخذين إياها ذريعة لتعرية الجسد والتهاون في فرضية حجابه، ومع أن هذه الفعلة تنطوي على تمرد عصياني يفضح خللاً في القلب (العقيدة) قبل البدن على ما سبق بيانه؛ تجد أصحابه يتسترون وراء تأويلات كاذبة لنصوص شرعية صحيحة، منها حديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)[13]. فالحديث صريح في أن الله تعالى يجازي على الأعمال القلبية والسلوكية معًا؛ وأما المقصود بعدم نظره تعالى إلى الصور أنه تعالى لا يؤاخذ العبد على ما لا يد له فيه من الصورة، كمن يخلق بقصور خلقي أو ضعف بِنية، ولا على ما لا يتعلق به حكم شرعي بذاته كنحافة الجسم أو بدانته. ومما جاء في شرح الحديث:

“إن الله لا ينظر” أي: نظر اعتبار. “إلى صوركم”: إذ لا اعتبار بحسنها وقبحها. “وأموالكم”: إذ لا اعتبار بكثرتها وقلتها. “ولكن ينظر إلى قلوبكم” أي: إلى ما فيها من اليقين والصدق والإخلاص وقصد الرياء والسمعة، وسائر الأخلاق الرضية والأحوال الردية. “وأعمالكم” أي: من صلاحها وفسادها، فيجازيكم على وفقه”[14].

فمن أين يفهم في ظل التصور الشرعي المعلوم اتخاذه حجة لترك أعمال السلوك والظواهر بدعوى التعويل على البواطن؟! والحق أن الباطن إذا استقام على أمر الله تعالى أقام الظاهر تلقائيًا بالتبع، فتأمل يتبيّن لك مكمن الكذب في الدعوى.

سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين من بعده ناطقة بحسن الهيئة في جمال وجلال، بغير ابتذال أو سوء هندام أو إسراف وخُيَلاء

ما الحكمة من تحديد العورة والأمر بالستر؟

من آثار الشبهات التي أثارتها تيارات كالنسوية وردّة الفعل الدفاعية عن أحكام الشرع المتعلقة بالنساء، أن أمعَنَت كثير من الكتابات في تقصي حِكَم الحجاب وتعيين مقاصده، كصون المرأة من أطماع المنحرفين ودرء الفتنة… إلخ. والحق أن العلماء قد أفاضوا بالفعل في تتبع واستنباط العِلَل والحِكَم[15] الكامنة في الأحكام الشرعية، لما يترتب عليها من أثر في منظومة التشريع وأدوات المنهج الأصولي كالقياس وغيره، فهذا عمل محمود ومطلوب.

وإنما لا بد من وقفة تنبيهية على أن غاية المسلم من امتثال أي حكم شرعي هي التعبد لله تعالى بامتثال أمره، ولا تتغير هذه الغاية بما قد يظهر أو يخفى من حكمة أو مصلحة في الامتثال، فلا تلزم الإجابة على كل “لماذا” السائلة عن علّة أو حكمة الحكم الشرعي بذاتها لـ “يقتنع” بوجاهة الحكم فيتحاكم له ويمتثله! إذ إن الجواب العام الذي ينتظم التصور الشرعي والذي يقوم عليه معنى الإسلام: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}؛ فمراد الله تعالى من عباده هو في حد ذاته العلّة لكل حكم. وتأمل في مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود ثم قال: “والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك”[16].

وأما ما انتشر من التدليل العلمي على الفوائد الصحية والنفسية والمجتمعية وغيرها لبعض الطاعات، أو ما يقابلها من الأضرار لبعض المعاصي، فمثل هذه ينظر لها على أنها من باب التأمل والتدبر في حِكَم التشريع المعلومة، لتثبيت الذين آمنوا من جهة واتخاذها سببًا لدعوة غيرهم من جهة أخرى، لا من باب التبرير لأحقّية العقيدة وتشريعها؛ لأنّ الالتزام بالشرع تكليف تعبّدي قائم على كل عبد، وإن لم تتبيّن له الحكمة الإلهية المخصوصة منه أو تتضحّ له فوائد مادّية وعوائد شخصيّة، خاصة وأن المؤمن يعتقد بالحكمة الإلهية الكامنة مطلقًا في كل تشريع، وفيما ورد في الشرع من عائد الطاعة والامتثال إجمالاً، وفي وجوب التزام أمر الله تعالى من حيث هو مراده تعالى.

ولا يوجد مانع شرعي من التفكر في الحِكم الكامنة وراء أحكام الله تعالى، ما دام لها سند من استنباط أهل العلم الراسخين فيه، وما دام المرد في التزام أحكام الله تعالى إلى مبدأ العبودية، سواء تبين وجه الحكمة أم لا، وسواء كانت هناك هيئات أخرى لتطبيق تلك الحكم وتحصيل تلك المنافع أم لا، ويظل على المسلم امتثال أمر الله تعالى على الهيئة التي أقرها الله تعالى من حيث إنه مسلم لله تعالى.

وبناء عليه يكون موقف المسلمين من مسألة الحجاب كغيرها من مسائل الشريعة، فإمعان الكثيرين في تلمّس الحكمة من ارتداء الحجاب واختراع منافع عصرية له لإقناع المعادين بمحاسنه شيء، ووجوب التزام أمر الله تعالى شيء آخر. لذلك لا يستقيم منطق مَن يدعي أن قوانين اليوم تكفل صيانة النساء دون الحاجة لالتزامهن بتستر معين، أو أن الأخبار لا تنفك تتناقل حوادث إيذاء نساء محجبات بما يعني عدم تحقق مقاصد الحجاب وبالتالي لا جدوى من التزامه، أو أنه ليس على المرأة تحمل تبعات زوغان أعين الرجال وكلٌ مسؤول عن ملك نفسه.. إلى آخر الحجج الواهية. فالجدوى في التزام أمر الله تعالى تكمن في تعبدية الالتزام، وكلٌ يحاسب وحده على مدى التزامه، وفساد بعض صور التطبيق أو وقوع الفجور هما من آثار مخالفة الشرع عن جهل أو هوى أو ضعف تقوى، لا من آثار الالتزام الصحيح والمتكامل به!

والمسلمة كالمسلم كلاهما أسلم نفسه لله تبارك وتعالى؛ فليس لهما الخيار في مخالفة التكليف الشرعي تحت دعوى أي تأويل مبتدع للآيات، ناهيك عن تبديل الحرام والحلال ونزع الفرضية عن الفريضة، كمن يقول إن آية الحجاب ربطته بعدم تعرض المرأة للإيذاء، فهي اليوم في حِمَى القانون ولا تحتاج قطعة القماش تلك!

وقد التزمت الأمرَ بالحجاب نساءٌ خير من نساء اليوم، كن يتعاملن مع رجال خير من رجال اليوم، في أزمان خير من هذه الأزمان، ومع ذلك لم يظهر منهنّ من ادّعت أن “حجاب القلب” كافٍ، أو أن التربية الأخلاقية أو السلطة القانونية ترفع الحاجة للحجاب وبالتالي تُبطل التكليف!

الجدوى في التزام أمر الله تعالى تكمن في تعبدية الالتزام، وكلٌ يحاسب وحده على مدى التزامه. وفسادُ بعض صور التطبيق أو وقوع الفجور هما من آثار مخالفة الشرع عن جهل أو هوى أو ضعف تقوى، لا من آثار الالتزام الصحيح والمتكامل به!

هل يتعارض حجاب المرأة مع فطرة حب الجمال والتجمّل فيها؟

حس الجمال وحب التجمّل والتحلّي عند المرأة مركب فيها بالفطرة، والله تعالى أشار للنساء بوصف: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [الزخرف: 18]، وكغيره من الرغائب والميول تضبطه حدود الشرع وأحكامه وآدابه، وبالتالي تنسجم فطرة التجمل والتمتع بالجمال مع التطبيق المحمود حيث أحلّ الله تعالى، ولا يستقيم اتخاذ الفطرة حجّة لتبرير مخالفة الشرع؛ إذ الفطرة والشرع من مشكاة واحدة ابتداء. وقد زُيّن للناس إجمالاً حبّ الشهوات عمومًا ليكون من ذلك مكمن امتحانهم وتمحيص إيمانهم وتزكيتهم، لا لتُتّخذ حجّة لإتيانهم إياها بلا رادع.

وكذلك لا يستقيم وصف الأحكام المتعلقة بهذه المسألة بالتحيز ضد النساء، إذ إن مبدأ الحدود قائم في كل أحكام الله تعالى يخاطب بها الرجال حينًا والنساء حينًا وكلاهما معًا أحيانًا أخرى، وهذا يعني امتناع التصرف بحرية مطلقة فيما لم يكن أصلاً ملكًا أصليًّا لصاحبه، على ما سبق بيانه في الكلام على الحرية. فالبدن من الله، وطاقة الحرية من الله، وترسيم الحدود من الله، والتكليف من الله، والحساب على الله، وكله من مشكاة واحدة.

ولأن الأصل للمرأة الستر والوقار في التصور الشرعي؛ كان محل التوسعة عليها بالتجمل وكشف المحاسن داخل دارها (بحسب الدرجة المباحة أمام مختلف المحارم)، وكان محل التضييق بالمقارنة خارجه.

وفي المقابل، الأصل للرجل غض البصر وملك الفرج عمن حرّم الله تعالى عليه، وكل النساء حرام على الرجل إلا من أحلّ الله له الزواج بها؛ ولذلك كانت مسألة التجمل هذه مسألة ركينة في تحقيق مقاصد الزوجية الأساسية وهي: الإحصان والإعفاف وإرواء الشهوة بالحلال، والتمتع المطلق بالمنظر والملمس والصوت وكل ما يحرم التمتع به بشهوة خارج تلك الصلة.

وأما خارج النطاق الشرعي، فالمرأة التي اعتادت بذل أقصى الجهد للتأنق خارج البيت، بأنواع الزينة من مساحيق، وعطور، وملابس غير محتشمة تصف وتحجم، لذلك من الطبيعي بالنسبة لها أن يكون البيت مكان “التحرر” من “ضغوط” ذلك التأنق المنهكة، بأقصى أشكال التحرر المتمثلة في نبذ أي هندام أو لباس! وتناولت كثير من الدراسات ظاهرة “تفضيل التشييء على الشراكة objectification over partnership” أي أن النساء يعتنين بإظهار جاذبيتهن أمام المراقبين “غير المهمين” من الغرباء، بينما تكاد تنعدم عنايتهن بمظهرهن في المجال الخاص مع أزواجهن[17].

وفي المقابل، تعوّد الرجال في تلك الثقافات على درجة من التمتع المفتوح بالنساء في كل وقت وكل طور، فلا رادع من إطلاق النظر والتلامس مع مختلف النساء في مختلف السياقات خارج البيت، وكلها من صور ودرجات التمتع والإرواء الشهواني وإن لم تعقبها معاشرة، مما يقلل من توقعاتهم في المنزل مع الزوجة “الروتينية”. ومع ذلك، بدأت موجة شكوى الرجال من سوء هندام نسائهم في البيت، وبُخلهنّ عليهم بأدنى جهد للتجمل في مقابل “إنفاق الساعات في التزين بأدوات هو من دفع ثمنها ليتمتع بثمرتها غيره من الرجال”، كما عبر د. أوريون استشاري العلاقات الزوجية، في إحدى حلقات برنامجه بعنوان “أكثر قناعة سامّة في العلاقات: أنت حرّ في أن تكون مع شريكك كيف تشاء”[18].

والحاصل من هذا العرض أن كل نمط حياة متسق مع العقيدة التي ولّدته، وكل عقيدة لا مفرّ تملي نهج حياة داخل وخارج المنزل.

ختامًا، هل تكون المسلمة مهندمة؟

لا تعارض بين هيئة الحجاب ومبدأ حسن الهندام، وليس في شرع الله إجمالاً ما يعارض أو يعوق اللباس الحسن، بل إن الدين هو المتمم والمهذب والموجه لها. وتأمّل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في مجلس بين الصحابة: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، فعقّب أحد الحاضرين قائلاً: “يا رسول الله، إنَّ الرجل يحب أن يكون ثوبُهُ حسنًا ونعلُهُ حسنةً”، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس)[19].

لكن يلزم الانتباه إلى أن الدلالة اللغوية والشرعية للحجاب تفيد الحجب لا الكشف، والإخفاء لا الإبراز، والستر لا الاستعراض. والمقصود من المعرفة في قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] أن يتضح من سمت المرأة وهيئتها ما تُحترم به حدودها وتُقطع به عنها الأطماع وتُدرأ به الفتن المحتملة في المعاملات، ليس أن تتحجب على هيئة تلفت الأنظار لمفاتنها.

بناء عليه، فهيئة الحجاب تعني تعمّد إخفاء الزينة عند التعرض لنظر الملأ، لا تعمّد إظهار الزينة أو حتى تعمّد التزيّن لذلك النظر! جاء في تفسير القرطبي للآية: “أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وإن ذلك لا يكون إلا بما لا يَصِف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء”[20].

ومع ذلك، يكثر في التطبيقات المعاصرة للحجاب التحايل على أساليب الكشف والتكشف؛ كلبس أغطية للرأس تظهر خصلات شعر أو جزءًا من الرقبة والنحر الواجب تغطيتهما، أو لبس أكمام قصيرة تكشف عن السواعد، أو أحزمة تحدد حجم الخصر… إلخ. ويكثر كذلك الإمعان في التزين والتبرج والتحلي والتعطر بدرجات متفاوتة، وكل تلك المظاهر لا تخرج بالحجاب عن معناه وروحه فحسب، بل حدّه الشرعي كذلك، بما يوقع صاحبته في الإثم لمخالفاتها ولو لم ينظر لها أحد، فإن نظر زاد نصيبها من الإثم بغير أن ينقص من إثم المحدّق غير الغاضِّ للبصر.

والخلاصة أن للقلب (الباطن) حجابًا كما أن للبدن (الظاهر) حجابًا، ولكل حدوده وأحكامه، فلا يجوز افتراض أن تطبيق واحد يغني عن الآخر. وبهذا تم بحمد الله بيان مسألة الحجابين من مختلف الوجوه، ورفع الحُجُب المانعة من إبصار الحق فيها.

لا تعارض بين هيئة الحجاب ومبدأ حسن الهندام، وليس في شرع الله إجمالاً ما يعارض أو يعوق اللباس الحسن، بشرط ألا يكون الحجاب في نفسه زينة تجذب الأنظار

أ. هدى عبد الرحمن النمر

كاتبة ومؤلّفة ومتحدِّثة في الفكر والأدب وعُمران الذات

[1] أخرجه مسلم (2546).

[2] معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، ص (324).

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية (31/44).

[4] ينظر: لسان العرب (1/298).

[5] ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (41/134) وما بعدها.

[6] مستفاد من: “الإنسان مسيَّر أم مخيَّر؟” للبوطي؛ و”الإسلام بين الشرق والغرب” لبيغوفيتش.

[7] قال قارون من قبل: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: 78]!

[8] Alaimo, Stacy. 2010. “The Naked Word: The Trans-Corporeal Ethics of the Protesting Body.” Women & Performance: A Journal of Feminist Theory 20 (1): 15–36. https://doi.org/10.1080/07407701003589253.

Lunceford, Brett — Naked Politics: Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body (2012). https://www.researchgate.net/publication/236229228_Naked_Politics_Nudity_Political_Action_and_the_Rhetoric_of_the_Body

[9] أخرجه أبو داود (4012).

[10] لمزيد من التفصيل في تاريخ نشأة مفهوم “الإنسانوية Humanism” ونشر عقيدتها فيما يعرف بالمرجعية الإنسانية Humanity، يُراجع كتاب: “الأسئلة الأربعة” للكاتبة.

[11] أخرجه أحمد (6708).

[12] أخرجه أحمد (19934).

[13] سبق تخريجه.

[14] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/3331).

[15] العِلّة هي الباعث على تشريع الحكم، والحكمة هي المصلحة المترتبة عليه من جلب منفعة أو دفع مضرة.

[16] أخرجه البخاري (1610) ومسلم (1270).

[17] Sawyer, Emma. “Questions of the Pink Dress: Gender Representation and Perception in Contemporary Media.” Senior thesis, University of South Carolina, 2016. Accessed June 15, 2025. https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=senior_theses

[18] Youtube Channel: PsycHacks. Dr. Orion Taraban. The Most Toxic Relationship Belief. Feb 11, 2023.

[19] أخرجه مسلم (91)، بطر الحق: دفعه ورده على قائله. وغمط الناس: احتقارهم.

[20] تفسير القرطبي (14/243).